水面无人艇在水面舰艇编队水下防御的发展展望

唐 波,孟 荻,范文涛

(中国人民解放军92578部队,北京 100161)

0 引言

因辐射噪声水平存在天然差距,水面舰艇编队在反潜过程中通常处于“敌暗我明”的明显劣势,更可能的作战样式是编队遭受鱼雷攻击后实施水下防御作战,后续再发射鱼雷进行反击,编队核心舰艇的水下安全受到严重威胁[1]。

水面无人艇作为一种具有一定自主能力,可在不搭载操作人员情况下自主航行并完成一定作战或作业任务的水上平台[2-3],具有以下显著优点:1)无需搭乘操作人员、不受人类生理条件限制,能在更为恶劣或高威胁条件下代替有人装备执行任务,可减少人员伤亡、降低人员工作强度和提升任务能力;2)无需考虑载人保障,更易小型化和提升隐蔽性,使用更为灵活;3)相比有人舰艇系统规模较小,集成化、模块化程度高,经济性好。另外,根据任务载荷的不同配置,可配合主力舰艇完成战场侦察、情报收集、预警巡逻、反水雷、反潜等多种任务,在军事领域运用前景非常广阔[4-6]。因此,水面无人艇的发展与应用将对未来的海上作战样式产生深远乃至革命性的影响,也是扭转目前水面舰艇编队反潜作战被动局面的可行途径之一。

本文通过总结国内外水面无人艇的现状及发展趋势,分析其发展必要性,以水面舰艇编队防御鱼雷攻击为典型应用场景,开展水面无人艇作战使用方法研究,并对其对抗效能进行仿真分析评估,为提升水面舰艇编队水下防御能力提供支撑,同时,还可牵引水面无人艇在水下信息对抗领域的发展与应用。

1 国内外水面无人艇现状及发展趋势

1.1 国外水面无人艇发展现状及趋势

随着精确化、远程化、智能化武器的广泛应用,在现代战争“零伤亡”目标驱动下,世界各军事强国高度重视无人装备发展。其中,在海军装备领域方面,美国等世界海军强国正在大力发展水面无人艇装备,相关技术领域的发展十分活跃。据目前掌握,美国、以色列研制的8型无人艇已交付各国军方,使命任务包括警戒巡逻、情报侦察、反水雷、反潜等。

1)美国。

美国在2007年制定了“海军水面无人艇主计划”,确定了围绕“确定”级、“港口”级、“通气管”级、“舰队”级等4级不同尺度的无人艇平台(见表 1),以模块化设计实现多种任务功能的发展路线。根据任务需求搭载反潜模块时,即为反潜型无人艇,可供水面舰艇及其编队执行周边海域的反潜工作,配置的反潜设备包括拖曳线列阵声呐、吊放声呐以及多基地舷外声源,实现对潜艇的主被动探测、多基地协同探测,一旦发现敌方潜艇后可对目标进行持续跟踪,并通过卫通数据链引导水面舰艇实施攻击。相比有人舰艇平台具有明显优势:①隐蔽性较高,艇体主体水下10 m处潜行,只有通气管桅杆露出水面;②使用效费比高,建造成本为潜艇的十分之一,但同样可达到消除敌潜艇威胁的目的,可改变美军传统反潜兵力的组成,减轻己方潜艇反潜作战的负担。

表1 美国无人艇主计划中提出的4型无人艇Table 1 Four types of unmanned vehicles proposed in American unmanned vehicle master plan

在此基础上,美国正进一步发展“反潜持续跟踪无人艇”等可长期部署自主执行复杂任务的大型无人艇,首艇“海上猎手”已于2016年初下水,在其中后部安装了中频主被动声呐,是SQS–56舰壳声呐的改进版本,称为模块化可扩展声呐系统,可实现主被动探潜、鱼雷探测与报警、小目标探测等能力,其前部还安装了高频声呐,可对目标进行近程精确跟踪与识别[7-8]。为进一步提升作战效能,其技术发展重点还逐步转向无人艇群以及无人艇与无人机、无人航行器等多无人平台自主协同作战领域[9-10]。

图1 美国无人艇主计划中提出的4型无人艇Fig.1 Four types of unmanned vehicles proposed in American unmanned vehicle master plan

2)以色列。

以色列主要发展执行情报侦察和战场监视、警戒巡逻、反水雷、火力打击等任务的无人艇,用于保护港口及海上设施安全。如“保护者”型无人艇采用模块化设计,可根据任务需要将不同的武器装备像搭积木一样快速安装在艇上,执行反恐、监视侦察、水雷战和电子战等多种任务;“黄貂鱼”、“海星”等无人艇在开发过程中采用了诸如陀螺稳定摄像系统、模块化集成框架和任务包等已在航空装备大量使用的成熟技术和系统设计思路[11]。近期完成研制的KATAN无人艇最大航速达60 kn,可在 6级海况下安全航行,可搭载使用模块化机枪、小型导弹以及电子对抗等多种任务载荷;“海鸥”无人艇可配套使用吊放声呐、拖曳声呐、小型鱼雷等多种模块化载荷,具备担负反潜和反水雷任务能力。

图2 以色列主要水面无人艇型号Fig.2 Main types of unmanned surface vehicles in Israel

3)其它国家。

欧洲等国也在积极推进研制军用无人艇,发展设想已体现出极高的技术水平和良好的前瞻性[12]。如:英国“卫兵”无人艇,采用隐身设计和喷水推进技术,主要用于情报侦察和港口周边警戒巡逻;法国“检察员”无人艇,配备探雷声呐和一次性灭雷具,主要承担反水雷任务。

4)发展趋势。

综合国外发达国家海军水面无人艇装备发展情况,可总结出以下3方面发展趋势。

① 使命任务由单一任务向多种兼容发展。借鉴利用无人机等无人装备成熟技术及商用成熟技术,在同一船型平台基础上通过搭载不同任务模块实现多种任务功能已基本成为行业共识。

② 功能定位由保障装备向主战装备发展。无人艇早期主要担负警戒巡逻、情报侦察、反水雷等辅助性任务,随着自主能力的水平提升,其任务功能正拓展至反潜、反舰、电子对抗等作战领域。其中,智能化自主反潜是各国反潜型无人艇努力的方向,通过对潜自动检测识别和自行决策跟踪,降低对无人艇的通信需求,以扩大编队作战范围来提升效能,并尝试逐步扩展鱼雷报警等水下防御功能。

③ 作战使用由独立作战向体系协同发展。各国无人艇提出多类无人装备协同发展、协同使用的长远目标,与布放回收平台、训练与后勤保障等配套装备同步发展,并正在推动军事力量体系的发展变革。

1.2 国内水面无人艇发展现状

国内水面无人艇技术研究起步相对较晚,据目前了解,国内已在无人艇总体技术、环境感知技术、自主决策与控制技术等方面已经取得了突破性进展,部分民用无人艇产品在海洋环境监测、水下地形测绘等领域已投入使用(见表2)。但总体而言,相比国外先进水平还仍存在明显差距,主要表现在以下几方面:1)缺乏需求牵引,业内单位自行发展,现有产品与应用需求存在差距;2)未建立统一标准规范,产品种类多、差异大,无法相互兼容,难以融入现有体系;3)仍有多项关键技术没有突破,总体任务集成设计水平较低,任务载荷尚未形成系列产品。

表2 国内典型水面无人艇情况表Table 2 Typical domestic unmanned surface vehicles

2 水面舰艇编队水下防御无人艇需求分析

水面舰艇编队面临的水下威胁主要是潜艇发射的重型鱼雷,潜艇凭借其优良的隐身和探测性能,可在中远距离下(20~30 km)发射鱼雷对编队核心舰艇实施隐蔽攻击,导致编队反潜过程中更可能的作战样式是遭受鱼雷攻击后进行水下防御,后续再发射鱼雷进行反击。由于潜用鱼雷制导方式多样,可根据战场态势适时互相转换,且随着人在回路的线导导引、宽带声自导、多目标处理、目标尺度识别等先进技术的应用,鱼雷的突防能力大幅提升,水面舰艇编队的水下安全受到严重威胁。

为提升编队核心舰艇遭受鱼雷攻击时的生存能力,世界各国都在加快编队水声对抗系统的发展与应用。在该系统的支持下,编队内各舰利用自身鱼雷报警声呐进行水下警戒,通过跨平台数据连接,可实现编队内的信息互联。当编队内任意舰艇发现鱼雷目标后,进行跟踪、识别并自动报警,同步将目标信息传递给编队指挥舰,在其综合显控上形成水下防御统一态势,判断鱼雷攻击的目标,制定水声对抗方案并报请编队指挥员决策,将方案下发至编队内各舰艇执行,通常包括噪声干扰器、声诱饵组合使用以及各舰机动规避方案。

然而,水面舰艇编队遂行作战任务过程中,在进行队形设置时,需综合考虑防空、反潜以及鱼雷防御等多种任务需求,在无法兼顾的情况下,通常选择尽可能扩大整个编队的警戒范围。在此条件下,作为对编队队形要求最为紧密的鱼雷防御作战将可能会出现探测、对抗的空隙,使得编队核心舰艇被鱼雷从空隙中抵近而不自知,进而面临单舰自防御的严峻形势。

针对水面舰艇编队存在对来袭鱼雷探测、对抗间隙的问题,可利用水面无人艇机动能力强、载荷配置多样等优势,将配置有对抗载荷的水面无人艇布放在间隙处,在威胁情况发生时快速响应,作为编队补充手段实施水下防御,保护编队核心舰艇安全:1)可作为编队新增的探测平台和信息节点,弥补编队目前的探测间隙,有效提前编队水声对抗的起始时刻,可在鱼雷距离核心舰艇更远距离条件下实施对抗,充分发挥层次对抗的防御效果;2)可作为编队的快速移动对抗节点,在发现鱼雷目标后,对潜艇平台声呐实施抵近干扰,持续阻断其线导导引,对鱼雷声自导实施机动尺度诱骗,牵制其偏离核心舰艇机动规避方向。

对于潜用鱼雷来说,通常采用线导导引低航速隐蔽抵近舰艇编队,以降低其航行噪声、缩短被鱼雷报警声呐发现的距离,待接近核心舰艇后转为高速实施目标跟踪、识别与攻击。因此,为保证鱼雷低速时可达到抵近编队的目的,采用小舷角迎击态势实施攻击更为合适,且此时舰艇进行大角度机动转向的耗时也相对较长。

综上所述,水面无人艇应布置在核心舰艇前方的左右两侧,弥补鱼雷探测空隙,辅助编队防御威胁程度更大、来袭概率更高的小舷角鱼雷。并且,应在护航舰艇与核心舰艇之间,在编队内部形成远、中、近多层防御圈,通过多次对抗来提升对鱼雷的综合防御成功概率,水面无人艇的具体布置使用方式如图3所示。

图3 水面无人艇辅助水面舰艇编队防御鱼雷攻击示意图Fig.3 Schematic diagram of unmanned surface vehicle assisting surface ship formation to defend against torpedo attack

3 水面舰艇编队水下防御无人艇对抗效能仿真分析

基于水面无人艇水下信息对抗系统效能评估仿真系统,构建水面无人艇辅助水面舰艇编队防御来袭鱼雷攻击典型作战场景,并开展大样本仿真分析,通过对比有无水面无人艇条件下,水面舰艇编队防御鱼雷成功概率的提升程度来分析评估水面无人艇的对抗效能。

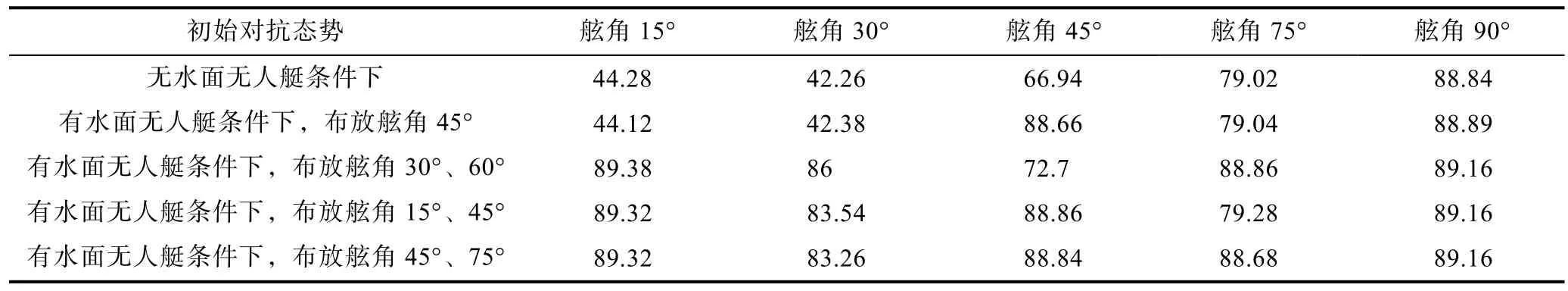

水面舰艇编队初始态势如图4所示,护航舰艇1、2、3均匀分布在以核心舰艇为圆心,半径为15 km的右半圆上,护航舰艇 4位于核心舰艇后5 km处,水面无人艇分布在以核心舰艇为圆心,半径为10 km的右半圆上;来袭鱼雷与核心舰艇初始距离为20 km,来袭方位采用小舷角攻击,即核心舰艇的0~90°舷角。对于上述对抗态势,利用效能评估仿真系统对有无水面无人艇条件下、不同数量水面无人艇布放在不同舷角、鱼雷来袭舷角0~90°(间隔15°)时,进行5 000次蒙特卡洛仿真,具体结果如表3所示。

图4 水面舰艇编队防御鱼雷攻击初始态势图Fig.4 Initial situation diagram of surface ship formation to defend against torpedo attack

表3 有无水面无人艇条件下、不同布放舷角水面舰艇编队防御鱼雷攻击成功率Table 3 Success rate of surface ship formation to defend against torpedo attack with or without unmanned surface vehicle %

由表3仿真结果可知:当编队单舷加入的水面无人艇数量为1艘时,在45°来袭舷角附近,可显著提升水面舰艇编队防御鱼雷成功率,平均值由66.94%提升至 88.66%;而在其它来袭舷角情况下的变化不明显。主要原因是45°舷角附近正好是编队探测鱼雷的盲区,来袭鱼雷可隐蔽穿越护航舰艇防御圈并抵近核心舰艇,整个编队将面临核心舰艇单舰自防御的严峻态势。因此在该舷角附近布放水面无人艇,可有效弥补编队探测盲区,提前防御实施起点,并对来袭鱼雷实施诱骗,牵制其跟踪,进而显著提升防御成功率。而在其他舷角上,因护航舰艇可自行探测到来袭鱼雷并由编队统一决策、实施对抗,水面无人艇的作用体现不明显。

当编队单舷加入的水面无人艇数量增加至 2艘时,可进一步提升水面舰艇编队在15°、30°等小舷角鱼雷来袭情况下的防御成功率,平均值由44.12%~42.39%提升至83.26%~89.38%,主要原因是该态势下编队核心舰艇需进行转向机动规避的角度大、耗时长,单艘无人艇携带声学诱骗载荷对鱼雷的牵制时间不足以让核心舰艇逃出鱼雷的自导作用距离。因此,在 45°舷角配置 1艘无人艇保证弥补编队探测盲区的基础上,通过增加无人艇的配置数量,对来袭鱼雷实施接力诱骗,可进一步拉大鱼雷与核心舰艇之间的距离,从而提升成功概率。

4 结束语

考虑到水面无人艇相比有人舰艇平台展现出独特的优势,在水面舰艇编队水下防御等军事领域具有广阔的应用前景。本文结合国内外水面无人艇的发展情况,开展无人艇辅助水面舰艇编队防御鱼雷攻击的作战使用方法研究,并进行了对抗效能仿真评估,可有效牵引水面无人艇在水下信息对抗领域的发展。并且,随着轻型拖曳式鱼雷报警声呐、爆炸式声学干扰、机动式尺度诱骗、人工智能等新技术的快速发展,将为后续编队水下防御无人艇的工程化研制提供技术支撑。