在地景中育场所,于约束中激活力

——南京“水木秦淮”地段综合改造设计

文/丁广明 东南大学建筑设计研究院有限公司

引言

在城市空间发展由增量为主转向增量与存量并存,由量的快速增拓转向质的渐进提升的当代进程中,城市建成环境的改造与环境品质提升已经成为新的设计热点。本文通过南京“水木秦淮”地段综合环境改造设计的梳理和分析,探索并展现建成环境改造在多元约束下的综合设计策略与方法。

1 背景

“水木秦淮”地段位于南京市老城的西北部,西依秦淮河,东临南京艺术学院,南起草场门,向北约750 米,东西宽80 至100 米,占地近6.8 公顷,属南京外秦淮河风貌区的重要组成部分(图1)。2004 年前后,南京市对外秦淮河沿线地带进行了一系列整治工作。本项目基地内的现状建筑与外部环境即于其时建造完成。

图1 区位图(图片来源:作者自绘)

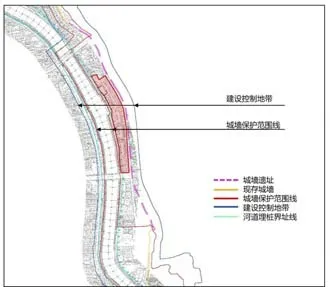

秦淮河是南京的母亲河,维系着地域的古老文明和文化记忆。其中“外秦淮”临明城墙南侧和西侧,从武定门绕行至北部入江口,是护城河的重要组成部分。“水木秦淮”地段作为外秦淮河风光带的北部核心节点之一,是秦淮河入江前的最后一个滨水公共空间节点。基地东侧,隔石头城路,探明有南京明城墙遗址(图2)。明朝依托自然山体修建城墙,这里曾是南京明城墙富有特色的段落,但外包城墙已不存在,仅存部分山体。项目用地内虽未发现遗址本体,但因其与城河遗址的密切关联而具有敏感的区位独特性。

图2 项目基地与南京明城墙及外秦淮河的区位关系(图片来源:东南大学城市规划设计研究院《南京城墙沿线城市设计》)

既有的“水木秦淮”项目已建成使用15 年。随着城市的发展,外秦淮河早已从“外”河变成“内”河,作为南京老城与河西新城之间重要的联系纽带,其位置越发重要。而紧邻河畔的“水木秦淮”却面临着设施老化、城河脱节、空间消极、业态低端等一系列亟待解决的问题。2013 年起,南京市政府及鼓楼区政府以产业升级、城市功能转型为目标,组织进行了多轮规划研究,最终确立“环南艺区块文化创意产业片区”的功能定位,希望重新激活场地活力,将其打造成外秦淮河沿线都市休闲新目的地。“水木秦淮”地段的改造正是在这样的背景下展开。

2 约束

因其独特区位和历史渊源,“水木秦淮”改造设计受南京明城墙保护规划和现行防洪条例双重约束。按照《南京历史文化名城保护规划》(2010-2020)、《明城墙保护条例》(2015)中“城墙、城河一体”的保护原则:城墙外侧到护城河对岸15 米为保护范围,保护范围向外延伸不少于50 米为建设控制地带,因此整个“水木秦淮”地段都属于建设控制地带。同时,因为外秦淮河是南京城重要的泄洪通道,按照《中华人民共和国防洪法》和江苏省水利厅的相关要求:河道蓝线内不得新建固定景观设施,河道蓝线外扩40 米为控制地带,基地半幅腹地位于蓝线控制区域(图3)。

图3 基地所涉文保及水利控制线(图片来源:作者自绘;数据来源于南京市规划与自然资源局)

2004 年建设“水木秦淮”时,为最大程度地完善沿河绿化,ABC 三栋建筑均采取了覆土建造方式,将建筑体量下降半层,地面堆土造坡,建筑屋面植树造林,建筑与绿植高低起伏,这样使整个街区都掩映在大树与绿草之间。建成之初,“水木秦淮”地段在一定程度上发挥了“城市客厅”和滨水绿地的功能,但实地调查研究发现,历经十余年的环境及使用维护变迁,该地段环境已呈现多方面的问题,设施破旧、杂木丛生、业态凋零、人迹稀少。究其缘由,有三个主要问题:

第一是动线不畅。既有建筑ABC 三栋采用了覆土建筑结合半下沉街道的空间形式:面向石头路为下沉1.8 米的步行街道,面向秦淮河为逐渐升起的屋顶覆土绿化。但纵向的下沉步行街道被横向的平台切分为三段,彼此之间需上1.8 米的台阶,再下1.8 米的台阶才能联通;横向的石头城路通向河岸的路径被1.5 米高的挡墙切断,也需通过台阶才能到达彼此(图4)。这样就导致了,纵向上四栋建筑,彼此分离;横向上“城市道路-下沉街道-建筑-庭院-滨河步道”彼此分离。动线不畅导致步行受阻,活动不便。

图4 原滨河典型剖面(图片来源:作者自绘)

第二是视景受阻。场地及屋盖的绿化密闭度过高。当年为了快速达到“水清岸绿”的效果,场地内大量密植了香樟、杜英、桂花等常绿植被,经过十多年的恣意生长,这些绿化将道路、活动场地与秦淮河相互之间的视觉联系几乎完全阻断,使得各部分场地空间之间无法互见,滨河绿地成为阴暗幽闭、人迹罕至的所在(图5)。此外,现状环境中设置多处不同标高的平台、台阶、楼梯,以求丰富外部空间,但要么过于隐蔽,要么到达不便,致使其使用效率极低。

图5 改造前实景1——屋顶绿化后为外秦淮河(图片来源:作者自摄)

第三是业态落伍。场地内的建筑业态一直处于自发的状态,从旅游配套设施到门面店铺再到古玩市场,缺少与时俱进的策划与引导,经营状况一直不佳(图6)。落伍的面貌也体现在建筑外立面上,随意摆布的店招店牌,任意搭建的构架标识,导致建筑及地段风貌杂乱无序。

图6 改造前实景2——远处为南京广播电视台(图片来源:作者自摄)

针对上述现状问题,在严格遵守明城墙保护规划和水利防洪规则的前提下,新的综合改造设计基于对既有建筑的充分利用,从城市环境的层面对地段环境进行整体梳理和重构,着重从三个层次提出整体性设计策略:疏通、互现、再塑(图7)。

图7 项目总平面图(图片来源:作者自绘)

3 疏通

疏通是从城市脉络出发,以人的感受为导向,建立起场地与城市以及场地内部的动线联系。

3.1 疏通不同高差

本案场地内复杂的高差是拥堵的源头。场地内的标高有如下几个部分。一是外秦淮河驳岸。现状河岸为三层复式河槽,标高分别为7.2米,8.5 米,10.8 米(吴淞高程,余同)。外秦淮河常水位为6.5 米,汛期水位变化较大,2020 年洪涝期间曾达到10.4 米,距离三级驳岸只有0.4 米。因此三级驳岸的10.8 米是一个重要的防汛标高。二是石头城路。石头城路除南侧相接草场门大桥处标高达到12.1 米,和我们场地相交的大部分维持在10.8 ~11 米。三是下沉空间。ABC 三栋建筑面街的下沉街道与面水的下层庭院标高为9.2 米,D 栋临水的下沉广场标高为7.6 米。四是建筑屋面。ABC 三栋建筑为覆土建筑,屋面包含有13.8 ~15.5 米。设计将场地标高整合为三类:秦淮河三级驳岸与石头城路所在的地面层(10.8 ~11 米标高);下沉街道所在的地下层(7.6 ~9.2 米标高)及建筑屋顶层(13.8 ~15.5 米标高)(图8)。每个类别内的高差,优先选择找坡的方式疏解掉,从而确立三处高程的外部空间。

图8 外部标高梳理(图片来源:作者自绘)

3.2 疏通动线主干

通过分析项目特征,确定疏通的主次线。城与河、建筑与建筑是“水木秦淮”地段隔离比较严重的两组关系。因此设计确立两个维度上的疏通主干。

横向上打通石头城路与秦淮河之间的空间廊道(高程10.8 米)。这样的廊道由南至北共有四处:A 栋南侧,ABBCCD 之间。设计清除了原先横亘两者之间的挡墙、台阶、灌木,采用轴线式步道,联通城市与滨河空间(图9)。纵向上一方面打通下层空间(高程7.6 米,9.2米),将原先分段的街道疏通成一条连续街道(图10);另一方面用廊桥、栈道将三栋建筑屋顶空间(高程13.8 米,15.5 米)联系在一起,这样将原先分散的建筑空间联系成整体。

图9 横向疏通:由滨河看向城市方向(图片来源:作者自摄)

图10 纵向疏通:下沉街道(图片来源:作者自摄)

3.3 疏通动线交节点

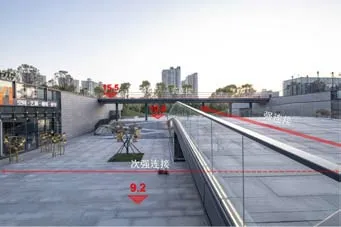

当处于不同维度的动线相交时,需要进行立体处理,避免使相交点变成“打结点”。在此需对动线连接的强弱度进行判断:城市与河道是该项目的首要疏通关系,是主要连接,不仅视觉上要无阻碍,动线也应畅快淋漓;建筑与建筑之间的下沉街道是次要连接,设计处理中让位于主要连接,同时在尺度、方向性上有所弱化;建筑屋顶花园之间的联系更为弱化,只需动线上便于到达,不需严格的视线对位关系(图11)。以连接的强弱区分,作为立体处理时的基本依据。

图11 分层次的连接强度(图片来源:作者自摄)

整理与疏通后的外部空间,加强了建筑与城市、城市与河流之间的空间联系。

4 互现

疏通后的外部空间,依托空间廊道和轴线关系,确立了场地的基本架构,进而形成一系列的公共空间要素:滨河空间、下沉街道、建筑空间、庭院空间等。处理这些空间关系的基本思路是互现——不同空间互相呈现交融,加强彼此之间的视觉联系,削弱空间边界的存在感,使场地环境更好地融为一体。

互现首先体现在空间引导上。基地南侧连接草场门大街处,明晰的面河轴线空间;AB 栋、BC 栋之间导向河道的9 米宽跨街天桥,其目的都是使城市与河流互见、互感,引导人们由城市空间切换入滨河空间。步行街两端及中部朝向人流来向的人行坡道、导向台阶,亦是希望加强下沉街道与城市空间、滨河空间的联系,引导人流进入业态空间,实现建筑空间的商业价值(图12)。

图12 城市空间、街道空间与屋顶花园(图片来源:作者自摄)

互现其次体现在空间界面关系上。在本案中一方面建筑立面大量采用透明界面(点支式玻璃幕墙)的处理方式,削弱室内空间与街道、庭院之间的视觉界限;另一方面覆土草坡被广泛运用在屋顶和侧墙处,尤其是面向秦淮河方向,沿滨河步道缓缓升起的绿坡,打破了建筑空间与滨河空间之间的隔阂,使之更好地融入到滨河风光之中(图13)。

图13 建筑立面(点支式玻璃幕墙)(图片来源:作者自摄)

互现还体现在空间过渡地带的处理上。在本案中,通透的栏杆、被赋予一定附加属性的台阶(可坐可停)、结合草坡的挡墙、干净纯粹的疏林草地,这些细节处理宗旨正是模糊边界,保证不同空间之间的自然切换。从空间感受层面,使不同空间交错融为一体(图14)。

图14 下沉步行街道与城市道路之间的台阶及草坡(图片来源:作者自摄)

动线贯通是基础,架构起场地的“脉络”;空间互现则依托脉络,进一步将“贯通”延续至场地的“血肉”,两者互相支撑,从本质上解决了原基地“拥堵”“幽闭”的病根。

5 再塑

基本空间层次与空间关系确立后,从以人为本的角度塑造室内外空间。

5.1 街道空间

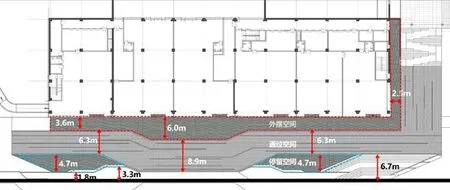

疏通后的下沉街道南北长300 米,东西宽1~24 米。纵向上包括位于街道的起讫点与交汇点的节点空间,设置有坡道、看台、台阶,承担主要的集散与空间转换功能。横向上被划分为:商业外摆区域、通过区域、停留区域(图15)。靠近建筑处设置宽度4 米左右的商业外摆区域;靠近石头城路设置6米左右的停留区域。地面材质划分、灯光布置亦与之相匹配,营造收放有致、丰富多变的步行街道。街道的界面设计以虚为主,采用立柱点支式玻璃幕墙,增加空间的流动性和渗透性。同时引入单元模数系统,将店招、门、橱窗、屋顶栏杆纳入统筹范围,通过模数化的控制既保证了立面的统一性,又为商家的二次创作留足余地(图16)。

图15 设计时下沉街道标准断面:外摆+通过+停留(图片来源:作者自绘)

图16 建成后下沉街道使用情况(图片来源:作者自摄)

5.2 滨河场所

滨河场所的重塑强调透水透绿,注重空间的渗透与包容。包括1 条贯通南北的绿道,3处从建筑屋面延伸下来的大草坡,3 处与建筑室内相关联的面河院落。绿道依托横向通廊与东侧石头城路相连,同时南北对接基地外的滨河步道,将基地环境融入至滨河空间中。从屋顶延伸下的干净草坡,延续了覆土建筑的设计初衷,实现了滨水空间至建筑空间的自然过渡。整理后的建筑庭院,朝向河道敞开,将河道景观引入建筑空间,同时其也成为滨河绿道上的休憩节点(图17)。

图17 与滨河空间融为一体的建筑屋面、建筑庭院(图片来源:作者自摄)

5.3 屋顶花园

空中连廊将ABC 三栋建筑屋顶连接成整体,一条蜿蜒的漫步道贯穿其中,串联起不同主题的空中花园:A 栋屋顶的梅园,B 栋屋顶的樱花园,C 栋屋顶的海棠园。空中连廊是连接通道也是观景平台,在此向西可远眺秦淮河水景,向东能俯视热闹的步行街景。同时连廊本身也成为空间的标志性景观。此外,屋顶上设置有多处景观平台,这些平台通过楼梯、台阶与建筑内部、滨河步道相联系,在此能拥有更佳的视野,更开阔的角度,观赏秦淮风光(图18)。

图18 面向秦淮河的屋顶平台(图片来源:作者自摄)

5.4 室内业态

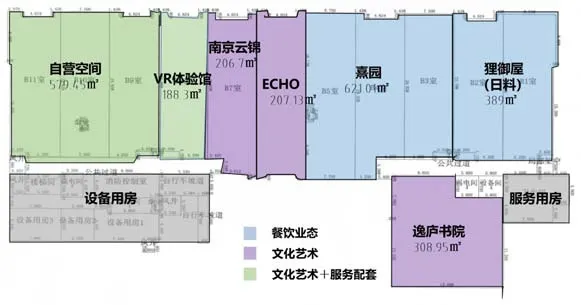

室内的更新是在既有框架基础上,重新引入新的业态功能,是旧瓶装新酒。设计通过归类,将内部空间按不同性质区分出使用空间与辅助空间,去除不必要的附作空间(如阻碍交通的室外廊架),加强内外空间的联系,并解决与之适应的疏散与设备问题。这些操作一方面还原了建筑的本体面貌,另一方面保证了内部划分的灵活性。引入具体业态时,一是要注重时代性,引入一些与时俱进、具备体验感的业态类型,如演艺餐厅、VR 体验馆、书院等;二是注重复合性,餐饮、商业、文化设施以一定的比例穿插混合搭配,避免单一功能的过分集中(图19);三是把握好统一与灵活的度。设计师一方面控制其在原有界定范围内进行切铺,如:必须依柱网开间模数切铺,必须选择前后贯通的通铺等。另一方面,在空间划分、店面设计上给予商家一定的灵活度,保证建成效果的统一与丰富。

图19 B 栋最终入驻商家(图片来源:作者自绘)

结语

“水木秦淮”的综合改造工程现已完成了一期部分(ABC 三栋区域),自2020 年1 月1 日开街以来,成为本地市民和外来游客日常休闲和旅游消费的热点,甚至成了网红打卡地之一。建成环境的改造设计并非白纸作画,往往面临不同层面、不同程度的约束条件,包括场地条件、相关法规、既有建筑及设施、建设投资等等。改造设计需要追根溯源,详细分析其历史信息与发展脉络;需要树立以人为本、环境优先、整体优先的理念,建立场地与城市及场地内部各要素之间的系统结构,通过形态重构和场所再塑,于约束中激发活力,使既有建筑和设施在继承和发展中获得城市空间品质的综合提升(图20)。

图20 项目建成实景航拍图(A 栋区域)(图片来源:作者自摄)

项目信息

项目地点:南京市鼓楼区石头城路西侧,秦淮河畔用地规模:7.1 公顷

建筑面积:约13000 平方米

设计时间:2018 年5 月—2019 年1 月

建成时间:2019 年12 月设计师:韩冬青、丁广明、杨冬辉、张曼、徐佳、黄其兵、杨云、许扬、周宇坤