核心通识课“无处不在的力学” 的教学实践1)

楚海建 陈立群 张田忠

(上海大学力学系,上海 200444)

通识教育(general education) 是人才培养的重要组成部分,具有非职业性和非专业性,旨在培养具有健全人格和通达博见的人[1]。中国古代教育家墨子将培养“厚乎德行、辨乎言谈、博乎道术” 的“兼士”作为教育的目标,契合当今通识教育的理念。欧洲的通识教育可以追溯到古希腊哲学家亚里士多德倡导的自由教育(liberal education)。现代大学通识教育起源于美国,从通识教育与专业教育关系方面看,经历了通为专用、通专平衡、通专融合的三个阶段,其中第三阶段强调跨学科交叉、注重知识融合,以期消除通识教育与专业教育的割裂[1-2]。改革开放后,国内对通识教育的研究取得了长足进步[3-4],并逐渐形成了“德智体美劳”五育并重的育人理念。上海大学创立之初,老校长钱伟长先生十分注重通识教育,提出以“培养全面发展的人”作为人才培养的核心[5-6]。

力学是人类开展自然科学研究的起点,打开了人类认识自然、改造自然的大门,在科学发展史中具有举足轻重的作用[7]。力学与人们的日常生活和工程实践密不可分,具有广泛的基础性和应用性。因此,开展力学通识教育可以在培养学生科学与工程素养方面发挥关键性作用。国内一些大学在力学通识教育方面进行了有益的探索[8-9],如天津大学在1999年开设“力学与工程”通识课,近些年来北京理工大学赵颖涛副教授主持开设“力学概论”、浙江大学杨卫院士主持开设“力学导论”、北京航空航天大学刘沛清教授开设“现代大学概论”等课程,获得力学同行的高度评价。上海大学自2018 年起开设40 学时的核心通识课“无处不在的力学”,本文以该课程为例,从课程设计、教学实施和建设成效三个方面探讨力学通识课程的组织与实施。

1 “无处不在的力学” 的课程设计

上海大学核心通识课为选修课,面向全校本科生包括理工科类、经管类、文史类专业的学生。因此在课程教学目标的设定和课程内容的组织上完全不同于专业课程,必须要充分体现“通识” 特点。

(1) 课程目标。经过力学学科讨论,本课程的教学目标为:普及力学基本知识和方法,结合工程实践,培养学生的科学与工程素养;强调学科交叉,拓展学术视野,培养学生以“大工科”的思维分析研究实际问题的能力;弘扬力学科学家精神,厚植家国情怀,培养责任担当意识。

(2) 教学内容。围绕课程目标,结合上海大学力学学科特点,设置了入门篇、自然篇、生活篇、航空航天篇、能源篇、新兴科技篇和实践篇7 个教学模块,计17 个专题。这些专题的设置,不仅可以从不同角度普及力学基本概念与方法,还可以展现力学理论应用的广泛性,拓展学生的学术视野,同时有利于学生养成以“大工科”思维分析问题的习惯,契合课程教学目标。

(3) 课程管理。根据各教学专题的特点,学科安排具有相关研究特长的教师作为专题负责人。各专题负责人负责相应专题教学内容的设计,也可以邀请团队成员或校外专家授课。安排陈立群和楚海建担任课程负责人,在教务的密切配合下,负责管理课程的实施。从而形成“学科规划、多人授课、专人负责” 的通识课管理模式。

2 “无处不在的力学” 的教学实施

本课程一般每学年开设两次,每次两个班。下面从课堂教学、小组课题研究和课程考核三个方面介绍具体的教学实施。

(1) 课堂教学方面。课堂教学以课件为基础,采用“讲授式与研讨式”相结合的方式开展教学。讲授中注重价值塑造与知识能力培养的融合,教师注重发挥自身特长,将自己的科研成果反哺到教学中,下面仅举数例。

例1 丁虎教授回溯了航天员杨利伟乘坐神舟5号实现中国人载人航天梦想时发生微振动的惊险过程,深入浅出地分析了微振动产生的机理和隔振减振方法,在传授航空航天工程微振动知识的同时,激发了学生的自豪感和使命感。

例2 张田忠教授分析了壁虎脚和荷叶表面具有特殊功能的微纳米结构,并从生物表面分层结构引申到人工攀爬手套、微纳米机器人等,既有可靠的实验依据、严谨的逻辑推理,又有思维的跳跃,从知识点和方法论两个角度启发学生如何开展科学研究,给学生留下深刻影响。课后有同学不禁感慨到“大自然是最伟大的力学家!”

例3 狄勤丰教授讲授中东地区“因油而富、因油而乱” 的历史和我国的能源现状,激发大家忧患意识;将自己在石油钻杆控制方向的科技发明和科研经历生动地展示给同学,如冒着酷暑在塔里木油田解决钻杆钻进问题时遇到沙尘暴的惊险经历。狄老师带着同学们体验了一把“力学的熬人与享受”,同时勉励学生学习“铁人” 精神,要到工程第一线,要有责任担当。

(2)小组课题研究方面。组织开展小组课题研究主要包括四个环节:1○发布小组课题研究要求,自主选择研究课题;2○提供小组成员名单,初步确定课题题目;3○检查课题研究进展;4○小组课题答辩。表1 列举了由学生自主选择的部分小组课题。

表1 学生课题小组自主确定的部分课题

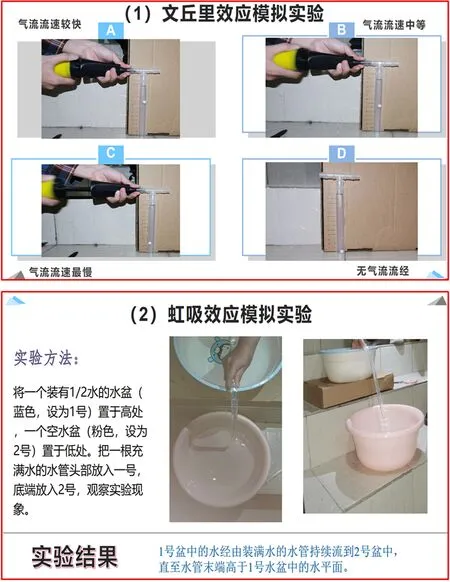

以小组课题“洗澡神器”中的力学知识及应用为例,说明学生开展课题研究的意义。“洗澡神器” 可用于解决在没有热水器条件下大学生宿舍如何洗热水澡的问题。该小组课题研究选题新颖、贴近大学生活,课题小组制作了23 页逻辑清晰、内容丰富的PPT 报告,图1 给出了开展文丘里效应和虹吸效应实验的情形。通过该课题研究,小组成员主要在以下几个方面得到提高:1○掌握了与本课题相关的力学知识和相关实验技能;2○自主设计实验和开展实验,培养了创新能力和实践能力;3○自主选题、自主制定研究计划和自主开展研究,提升了学生开展学术研究的综合能力;4○研究小组合作分工,培养了团队协作精神。

图1 小组课题研究报告PPT 示例

该课题小组成员为3 位来自经济学院大二的女生,采用十分简易的器材(打气筒、三通管、水盆等)实现两个力学原理的验证性试验,提出通过在水管上加装限流器等措施改进洗澡神器的建议,同时还对这两个原理在水族馆水循环系统、文丘里测速计、虹吸式马桶、体育场馆排水系统等的应用进行了延伸调研,答辩过程给人留下深刻印象。该小组的研究表明,力学通识教育不仅可以面向理工科学生,也可以面向文科类学生。

(3)课程考核方面。注重过程考核和考试考核相结合,课程考核由三部分组成,即平时表现(20%)、小组课题研究(30%) 和期末考试(50%)。考试题型以判断题、填空题和论述题为主,注重对基本概念和能力考查,论述题设置开放性问题,如“上海大学本部与东校区为南陈路所隔,为方便师生通行,请设计一座天桥连接两校区,并论述需要考虑哪些力学问题?” 等。

3 “无处不在的力学” 的建设成效

经过多轮教学实践,逐渐形成了如下课程特色。

(1) 探索形成了“学科规划、多人授课、专人负责”的通识课程管理模式。依据学科特色,探索多人授课发挥各自专长的可行性,并施行专题教学专人负责和教学管理专人负责,有力地保障了课程教学的顺利进行和课程开设的可持续性。

(2)形成了“价值引领、知识传授、能力培养”相互融合的课程教学理念。以力学与自然、生活、工程的紧密联系为主要抓手,传授力学基本知识和方法,培养学生的提炼、分析和解决问题的能力;通过一批既具有思政功能又具有代表性的重大工程案例,将价值塑造与知识能力培养融于一体。

(3) 建立了“讲授式教学、研讨式教学、研究型教学” 相结合的多元教学模式。讲授式教学中侧重力学知识和方法的传授,研讨式教学中注重发散性思维的培养,而在研究型教学中,通过课外开展小组课题研究,提高学生的综合素质。

课程开设扩大了力学学科在学生中的影响,受到学生好评。有学生写到“如果有人问的话,我会毫不犹豫地推荐这门课,所学都很‘硬核’,更与‘水’课无关。每一次课的收获都很大,仿佛眼前又打开了一扇新的门。”

4 总结

力学通识教育对提高大学生的科学与工程素养具有重要作用,同时还有利于扩大力学学科在学生中的影响。课程开设5 轮以来,学生选课踊跃,累计达700 余人。选修学生来自全校不同的专业学院,占比相对较高的有机自学院(18.1%)、计算机学院(17.7%)、通信学院(15.2%)、社区学院(10.6%,专业未定)、经济学院(8.2%)、管理学院(7.1%)、理学院(5.6%) 等。广泛的专业分布一方面体现了同学们对本门课程的期待,也体现了广大同学对课程设置与教学效果的认可。

在力学学科的大力支持和教学团队的精心组织下,核心通识课“无处不在的力学” 在课程管理、课程理念和教学方法上形成了鲜明的课程特色。其中,以小组研究为主要着力点的研究型教学方式对提高学生的参与度、成就感和培养学生的自学能力、团队精神等具有重要作用,值得不断加以完善。

课程在实施过程中也遇到了需要改进的地方。比如,多人授课往往因教师出差等原因调课,从而影响课程内容讲授的系统性。再如,面对不同教师讲解多专题的切换,部分学生难以及时适应。这些将在今后的教学中,从教学管理和教学内容衔接等方面不断加以克服或改进。

致谢感谢所有参与本门课程建设的老师,包括郭兴明、周全、狄勤丰、陈红勋、丁虎、张能辉、张东升、代钦、郭战胜、卢东强、胡国辉、陈然、丁珏、王志亮、李凯、王伯福、杨小权、魏莎、宋亦诚、宋丽芬等。