装配式钢结构超低能耗建筑高性能ALC外墙施工技术*

蔡 倩,朱清宇,张 欢

(中建科技集团有限公司,北京 100070)

0 引言

超低能耗建筑主要依靠建筑本身的构造设计达到保温隔热节能功能,并采用供能设备和可再生能源达到建筑运行过程中的节能减碳效果。目前超低能耗建筑以手工建造方式为主,人力、物力消耗大,易受气候影响,建筑垃圾多,施工工期慢,很难达到建筑全生命周期内施工节能减碳要求[1]。装配式钢结构建筑在施工阶段有明显优势,属于绿色环保型建筑结构体系,结合装配式钢结构建筑和超低能耗建筑,使我国建筑从施工阶段至使用阶段实现节能减碳。

在同一建筑中同时实现装配式和超低能耗,需突破装配式与超低能耗技术体系交叉融合的技术瓶颈,装配式钢结构建筑板缝较多,而超低能耗建筑要求高气密性,装配式钢结构建筑易产生热桥,而超低能耗建筑要求高保温隔热性能、无冷热桥。针对上述难题,本文以山东建筑大学教学实验综合楼装配式钢结构超低能耗建筑项目为例,介绍装配式钢结构建筑外墙高气密性关键节点施工技术、装配式钢结构ALC外墙保温连续性施工技术、装配式钢结构ALC外墙上外窗的无热桥高气密安装方式在超低能耗建筑中的应用。

1 工程概况

山东建筑大学教学实验综合楼项目位于山东省济南市山东建筑大学新校区图书信息楼南侧,建筑面积 9 721m2,建筑高度 23.800m,地上建筑 6 层,主要功能为实验室及研究室,以装配式钢结构超低能耗建筑为建设目标(见图1)[2]。本项目是国内首个钢结构装配式的被动式建筑,为中德合作的被动式超低能耗示范项目,中国建筑股份有限公司科技示范工程,同时也是山东省第一批入选的被动式超低能耗绿色建筑示范工程。

图1 山东建筑大学教学实验综合楼

2 ALC外墙关键节点气密性施工技术

本项目外墙为200mm厚蒸压加气混凝土板(ALC外墙板),装配式钢结构建筑和ALC外墙板存在较多拼接缝和孔隙,因此装配式钢结构ALC外墙板体系要达到超低能耗建筑高气密性要求,需对ALC外墙板板缝、ALC外墙板与钢梁间缝隙、ALC外墙板与楼板间缝隙、ALC外墙板进行气密性处理。

2.1 ALC外墙板安装

将墙板预埋的钩头螺栓和安装于主体结构的L形角铁焊接。主体结构对应每块ALC外墙板的中间位置上下各设置≥1个L形角铁,在顶部钢梁处焊接L形角铁,底部楼板使用螺栓安装L形角铁。吊装ALC外墙板至楼板安装位置,ALC外墙板顶部和底部开孔安装钩头螺栓,钩头螺栓与板材固定点距板端应≥80mm。调整位置后,将钩头螺栓与L形角铁焊接,钩头螺栓与连接角钢焊接搭接长度应≥25mm。外墙板安装做法如图2所示。

图2 外墙板安装做法

2.2 ALC外墙板板缝气密性处理

蒸压加气混凝土板间缝宽一般约为5mm,通常采用打胶密封,但易开裂且耐候性差,无法满足气密性要求,并且不同材质间黏结效果差,不规则接缝不易处理,>4cm或<1cm接缝无法施工。铺设网格布、抹抗裂砂浆使抗变形性能差、易开裂、现场湿作业多。因此ALC外墙板缝和钢柱与ALC外墙板间缝隙采用水泥基材的无机柔性密封带进行密封处理,将无机柔性密封带粘贴在缝隙室内侧的交界两侧面,从而阻隔室内侧与室外侧通过缝隙进行水气、空气流通,无机柔性密封带与钢板、ALC外墙板均有极强的黏结性,并且具有较强耐紫外线性能,使建筑全生命周期内可保持密封。

ALC外墙板间气密性处理步骤如下:①先清理基层表面,使其无浮尘、脱模剂;②板缝内部用水泥砂浆填充抹平,墙板边角处的破损也需采用水泥砂浆修补平整;③外墙板缝两侧涂抹气密性涂料并粘贴无机柔性密封带,密封带在相邻墙板交界两侧的粘贴宽度均≥50mm。

2.3 ALC外墙板与钢梁衔接部位气密性处理

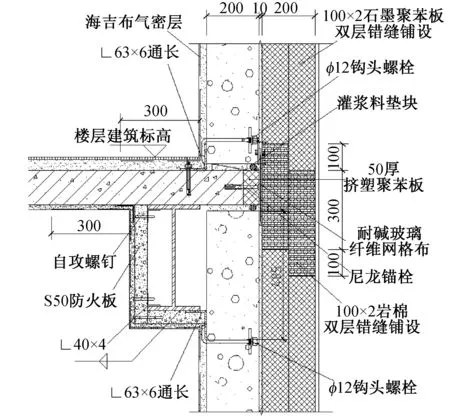

ALC外墙板与钢梁间存在许多缝隙,钢梁边缘较锋利且H型钢梁形状特殊,不适宜采用气密性胶带整体粘贴密封。钢梁材质与抹灰材质不同,抹灰在钢梁上的黏结强度不够,无法使用抹灰直接进行气密性处理。可先采用S50防火板充当过渡层整体包裹钢梁,S50防火板为水泥基材料,与抹灰层间有很好的相容性,抹灰层在防火板交界的边角部位易开裂,可粘贴气密性胶带做增强处理。具体施工工艺如下:①先在钢梁上焊接角码,再用自攻螺钉连接安装水泥基材质的S50防火板到角码上,防火板全部包裹钢梁;②S50防火板间交界处粘贴无机柔性密封带,粘贴宽度均≥50mm;③S50防火板外侧抹灰,防火板上抹灰层与ALC外墙板内侧抹灰层连续,抹灰厚度>15mm。钢梁部位节点如图3所示。主梁与次梁的施工效果如图4所示。

图3 钢梁部位节点

图4 主梁与次梁施工

2.4 ALC外墙板大面墙板的气密性处理

ALC外墙板含有较多非完全封闭性气孔,需密封整个墙板面。外墙板大面气密性处理方式如下:①采用抹灰砂浆进行大面抹灰,铺贴网格布且抹灰厚度≥15mm;②采用大面无机柔性密封膜粘贴整体墙面,先清理墙面并涂刷气密涂料,后粘贴无机柔性密封膜。本项目采用第②种方式,因抹灰砂浆处理湿作业多、工序繁杂、周期较长,且对砂浆抗裂性能要求较高,而大面粘贴无机柔性密封膜的施工方式较简单方便、质量易把控。

2.5 ALC外墙板与楼板衔接部位的气密性处理

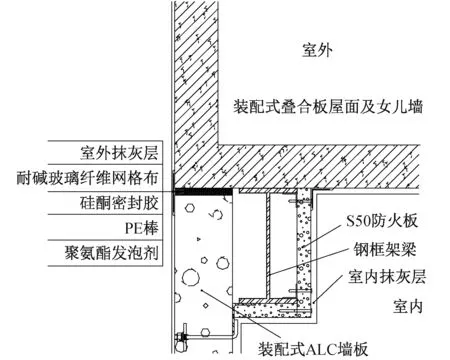

ALC外墙板与楼板间的横向缝隙密封从内至外分别为聚氨酯发泡剂填充、PE棒填塞、硅酮密封胶封堵、耐碱玻璃纤维网格布及外部抹灰。ALC外墙板与楼板间下部内侧缝隙采用砂浆填充,为避免ALC板与楼板间座浆不饱满,导致气密性差,故延伸抹灰至地面100mm以上。

3 装配式钢结构ALC外墙保温连续性施工技术

3.1 大面ALC外墙板部位保温技术

本项目外墙导热系数设计值λ为0.18W/(m·K),外保温方案为 200mm厚ALC外墙板+ 200mm厚石墨聚苯板保温层[3]。根据外墙保温设计要求,防止板间通缝带来热桥效应,故采用双层保温系统,首层采用点框粘,第2层采用满粘。首层石墨聚苯板的粘贴面积率≥50%,排板宜按照水平顺序,上下错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理,保温板的拼缝位置不得在门窗口四角处。采用双层岩棉条作为防火隔离带,与粘贴保温板同步自下而上进行。隔离带与基层满粘,并增加锚固措施。隔离带接缝应与上、下部位保温板接缝错开≥200mm。每m2保温安装≥6个锚栓。

3.2 部分外露钢梁钢柱的保温施工技术

为尽量减少外围护结构的热桥节点,将钢柱内缩,钢梁外侧外挂ALC外墙板,ALC外墙板将钢结构包裹在内侧,从而形成完整连续的无结构穿透外围护体系,降低气密性和热桥处理难度。当局部钢柱与钢梁出现外露时,先在钢柱和钢梁凹槽内填充岩棉,然后采用水泥基防火板将钢柱与钢梁凹槽部位封闭平整,用于封闭的水泥基防火板与最外侧立面平齐,水泥基防火板与相邻ALC外墙板交接部位加铺增强玻璃纤维网并抹灰,玻璃纤维网在交界处两侧宽度均≥100mm。将外露的钢柱和钢梁处理平整后进行大面外保温作业,保证外保温连续性。外露的钢柱和钢梁如图5所示。岩棉填充钢梁如图6所示。

图5 外露的钢柱和钢梁

图6 岩棉填充钢梁

4 外墙上外窗的无热桥高气密安装方式

由于ALC外墙板承重荷载有限,为保证外窗安装安全性,综合安装热桥等因素,将外窗内嵌于ALC外墙板墙体靠外侧部位,而非采用超低能耗建筑外窗外挂式安装方式,并且ALC外墙板本身的导热系数较低,可无须采用保温附框再进行断热桥处理,具体施工工艺如下:①外窗安装前,沿外门窗框内侧边缘1周粘贴防水隔汽膜,与窗框粘贴宽度≥15mm,并预留部分防水隔汽膜与外门窗口四周墙面粘贴;②采用自攻螺钉在窗框四周均匀安装镀锌连接件;③将窗户放至洞口,并调整定位,将镀锌连接件的另一端连接固定洞口加固角钢,即外窗安装完毕;④待外窗安装完毕后,在外门窗口四周墙面粘贴预留防水隔汽膜,防水隔汽膜粘贴严密,不应形成内外贯通的缝隙;⑤单独裁切防水隔汽膜,粘贴覆盖镀锌连接件;⑥外窗与基层墙体间的缝隙外侧采用防水透气膜密封。

5 效果评价

本项目施工完毕后,采用鼓风门法检测建筑物气密性,即建筑物在室内外压差为±50Pa时每小时换气次数,气密性检测结果直接体现外围护结构的气密性施工效果。本项目鼓风门气密性测试结果N50为0.155次/h,远小于技术指标要求的 0.60次/h,表明采用的气密性施工技术成功解决装配式钢结构与ALC外墙板多板缝和孔隙气密性技术难点,取得优良的气密性施工效果。

外墙热工性能通过红外热成像方式进行检验,检测时室外温度为-8.4℃,室内温度12.3℃,热成像图中显示ALC外墙板与钢梁交接热桥部位的平均温度为-14.2,-14.6℃。外墙大面温度为-13.9℃,分别仅相差0.3,0.7℃,表明外墙热工性能均匀,无明显热桥存在[4-5],外墙保温施工连续且完整,无突出结构性热桥存在。

本项目采用红外热成像仪从室内侧对外窗部位进行检测,检测时的室外温度为1℃,室内温度为22℃,红外热成像显示外窗与外墙衔接部位无明显温度异常的热桥点,热桥主要存在于玻璃与窗框衔接部位,该热桥部位温度为19.8℃,仅低于室内平均温度2.2℃。

6 结语

本文主要针对装配式钢结构超低能耗建筑采用ALC外墙板体系时产生的气密性、保温连续性和无热桥施工技术难点,根据不同节点特点,提出多种高气密性关键节点施工技术、双层外保温连续性施工技术、外窗内嵌式无热桥安装方式等解决方案,取得较好的气密性和红外热成像检测结果。