西部地区金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制研究

岳广龙 杨效林 张琴

作者单位:宁波大学商学院

贫困问题一直都是世界各国致力于解决的社会问题。对于我国来说,经过多年的努力,于2020年底如期完成新时代脱贫攻坚目标任务,9899万农村贫困人口全部脱贫。为全面实施乡村振兴战略奠定了坚实基础,但也要深刻认识到巩固拓展脱贫攻坚成果面临的一系列问题,特别是我国西部地区,因其特有的自然条件和发展现实等原因,巩固拓展脱贫攻坚成果任重道远。从脱贫攻坚到巩固拓展脱贫攻坚成果,金融需求发生了转变,经济社会也对金融机构提出了更高要求。今年政府工作报告更是指出“支持脱贫地区发展特色产业”“促进脱贫人口持续增收”。因此,如何充分发挥金融的支撑作用,构建长效机制,对于西部地区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面促进乡村振兴具有重大的现实意义。

一、现状

(一)西部地区基本情况

我国西部地区包括12个省、直辖市、自治区,分别为陕西、四川、云南、贵州、甘肃、青海、重庆和宁夏、广西、西藏、新疆和内蒙古。2012年摸底排查显示,西部地区贫困人口数量5086万人,在国家及相关部门脱贫工作的努力下,2020年底我国西部地区农村贫困人口数量已经清零,这标志着我国金融扶贫进入一个新时期。

我国西部地区由于地处内陆,交通不便,现有基础薄弱、社会经济发育程度低、自然条件差等因素导致其发展较慢,因此,西部地区农户收入水平较全国平均水平仍有不小差距,相对贫困人口占比较大。西部的相对贫困人口多分布在甘肃、宁夏、青海和新疆等地区,其中大部分的相对贫困人口居住在资源短缺以及生态环境恶劣的山区。可见西部地区作为我国脱贫攻坚的主战场和乡村振兴的主阵地,也是新阶段推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点区域。

(二)西部地区金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果的现状

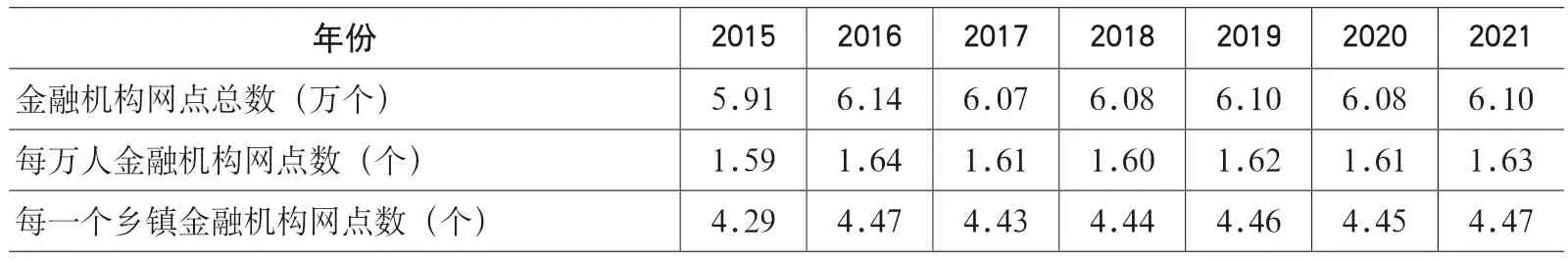

1.金融服务体系日趋完善。西部地区为了加大巩固拓展脱贫攻坚成果的金融支持力度,积极推进各地农商行、村镇银行等农村金融机构扩大分支机构,加大对ATM等自助设备的投入力度,以便为当地居民提供方便高效的金融服务。2015—2021年,我国西部地区的银行业金融机构营业网点数量不断增加。截至2021年末,西部地区共计拥有6.1万个银行业金融机构营业网点,每万人金融机构营业网点数达到1.63个,平均一个乡镇的金融机构网点个数从2015年的4.29个增加到2021年的4.47个(见表)。

表 2015—2021年我国西部地区金融机构服务网点总体设置情况

《2021中国金融年鉴》的数据显示,四川共有各类银行业机构389家、证券期货基金经营机构524家、保险机构105家、小额贷款公司466家、融资性担保公司498家;陕西信用合作社铺设1.32万个助农服务点,发行3123.1万张银行卡,注册334.48万户互联网数字银行用户;贵州的法人城商行和村镇银行达到了全县覆盖;重庆拥有300家小微专营支行及社区支行等机构;甘肃省的银行业金融机构拓展了金融服务网络体系,满足了贫困农户在存取款、转账等基本服务方面上的需求,加快了农村流动服务网点建设,并且加大了对自助银行等设备的布设力度。可见,西部地区的金融服务体系正不断完善。

2.金融投入力度不断加大。西部地区各省市区的金融机构充分利用政策优势,在把资金投向基础设施、基础产业发展等重点领域的同时,还不断满足农户的多样化需求,积极创新贷款品种,加大金融对于支持贫困户脱贫致富的力度。根据2022年各省市区政府工作报告、中国农村统计年鉴和中国金融年鉴的数据显示,2021年末,云南省金融扶贫贷款余额为3567.98亿元,同比增长10.1%,其中,建档立卡贫困人口及已脱贫人口的贷款为544.95亿元、个人及产业带动扶贫贷款为838.75亿元,项目扶贫贷款余额为2227.30亿元;2021年底,西藏的扶贫贷款余额为1457.46亿元,有7.45万户建档立卡贫困户,西藏首创性地做出全额投放166.09亿元的易地扶贫搬迁贷款的举措,实施帮扶项目2126个,为了支持易地扶贫搬迁融资需求,成功建设1129个安置点,覆盖23.6万人。

在巩固拓展脱贫攻坚成果方面,保险业也做出了很多努力。根据中国保险年鉴数据,截至2021年末,西部地区保费收入和保险赔付支出分别同比增长8.8%和12.6%,相关保险机构结合贫困户的发展现状提供了针对性的保险产品。例如,中国人寿针对云南贫困人口的实际情况,在保险起付线和理赔标准方面做出了调整,创新推出适合贫困人口的大病保险扶贫产品。四川省通过农业保险为农户农业生产提供1075亿元的兜底保障,仅农业保险赔付支出就高达21.82亿元,占财政补贴金额的2倍以上。截至2021年二季度末,四川省的特色金融扶贫产品“扶贫保”在全省130个县推行,覆盖贫困农户多达360.6万户,累计提供风险保障2481.5亿元。截至2020年8月,重庆实行保险联动机制,通过脱贫保、产业扶贫保和防贫返贫保三者联动扶贫为全市建档立卡贫困户以及贫困边缘户提供包括但不限于意外伤害、大病补充以及农房等方面的保障,有效降低了扶贫风险,保费全由财政资金缴纳,累计投入约1.53亿元,覆盖了165.9万贫困群体。

3.金融扶贫模式呈现多样化。我国西部地区在金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果的一系列实践中,形成了多种金融扶贫模式,对贫困地区实现顺利脱贫、巩固拓展脱贫攻坚成果起到了重要的作用。例如,甘肃省为了缓解贫困农户生产资金不足的问题,推动贫困地区经济增长,引进了80多个具有地方特色的产品,用以满足农村发展需求,推动形成了多种金融扶贫模式,包括“信用+公益创业/产品创新”“信贷+金融”的扶贫模式。重庆市为了满足农户发展资金的需要以及顺应农业产业化发展趋势,推出了“保险+农户”“银行+农户”和“公司+农户信贷”金融扶贫模式,例如,邮储银行重庆分行与人保财险重庆分公司共同开发出单笔最高可贷30万元的保证保险小额贷款;邮储银行重庆分行推出了“农业发展公司+饲料经销商/养殖户”融资服务模式。西藏那曲市累计发放“免抵押、免担保”脱贫人口小额贷款3.91亿元,累计发放“公司+合作社+牧户”“政府风险补偿基金+合作社+牧户”等模式的产业带动贷款7笔累计金额3000万,累计发放新型经营主体类贷款3600万。宁夏固原市因地制宜围绕全市的特色农业扶贫主导产业,构建“金融+财政+产业+扶贫”多主体参与的金融扶贫模式,缓解了贫困户发展资金不足问题,有效防范了金融风险,助力了扶贫;四川凉山为了带动当地贫困户实现稳定增收,通过农业信贷担保和结对帮扶的方式创新推出了“再贷款+‘政担银企户’扶贫贷款”模式。

二、存在的问题

虽然西部地区金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果取得了巨大成就,但在实践中还存在诸多问题,影响西部地区金融巩固拓展脱贫攻坚成果,主要包括金融服务提供不足、金融扶贫目标偏移以及容易出现返贫现象等。

(一)金融服务供给仍显不足

在金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果的新形势下,西部脱贫地区对金融服务产生了新的需求,原本的金融供给产品略显不足。虽然我国不断鼓励和支持金融机构投身于扶贫事业开发中,但是真正参与到金融扶贫中去的就只有农商行、中国农业银行以及政策性银行等主要机构。随着信贷需求的扩大,仅依靠这些机构扶贫是远远不够的,还需要其他金融机构的加入。以宁夏银川为例,该市的畜牧业、种业、养殖业等实现了规模发展,但是这几个产业只得到了中国农业发展银行和中国农业银行的支持,而其他未形成规模发展的产业得到银行扶持较少,这不利于产业的升级。同时,西部地区由于地理位置、经济结构等因素,会影响银行等金融机构网点的设立。例如,新疆喀什的金融机构仅在乡镇一级设立营业网点,极少再设立村级服务站。现存的机构网点因为受到交通通信不便的影响,且本着逐利原则逐渐撤并了一些在贫困地区营业收入较差的网点。导致西部地区金融机构网点的覆盖面变得更窄,群众享受到金融服务的便捷程度降低,进而直接影响金融扶贫的实施效果。除此之外,以农业为主的西部地区极易受到自然灾害等不确定性风险的影响。保险可以为农业生产发挥保护伞的作用,但目前保险助力农业发展还未得到普及和深化,虽然2021年我国农业保险保费收入达到976亿元,同比增长近19.8%,但农户保险意识仍较为薄弱。具体来看,一半以上的人不了解农业保险,四分之一的人认为没有必要购买,剩下的人认为农业保险不会赔付。

(二)目标偏移

现阶段在我国西部地区中,金融服务供给大多数为基础性金融服务,多为满足农户生产性经营用途,还有用于医疗、教育等方面的金融需求。随着经济高速发展,农户的物质生活需求已经得到满足,现阶段农户更注重在消费和投资方面的金融需求,因此,西部地区愈发难以有效满足农户日益增长的更高层次的金融需求。西部地区各个乡镇之间脱贫摘帽的时间不一致,有很多较早摘帽的贫困乡镇,金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果的探索一直在进行,这就导致各地金融助力的路径进程不一,助力目标存在明显的不平衡性。此外,在帮扶成本逐渐增加、帮扶风险日益增大的情况下,金融机构本着盈利性原则往往会将信贷服务地区由已脱贫的农村地区转向经济发达的城市,将信贷服务对象从低收入者偏移到高收入人群,将信贷服务领域从“三农”转向非农领域,以降低成本和风险。例如,内蒙古“三农”领域对金融服务需求日益增长,具有扶贫带动效应的农村中小企业、农村新型经营主体等生产资金需求量、需求规模大幅度增长,但其有效需求只有部分能得到满足。一些地区的基层扶贫部门在分配信贷资源时,难免会产生错配情况的出现,不仅无法有效满足部分脱贫人口的信贷需求,还会导致扶贫信贷指标剩余。

(三)容易出现返贫现象

西部地区脱贫人口多居住在自然环境恶劣、交通不便的山区,脱贫人口因病返贫的概率很大。虽然金融机构可以为缺乏项目资金的农户提供信贷资金,帮助其实现农户增收,但是传统的生产种植业极易受到自然等因素的影响,基本上还是“靠天吃饭”,风险因素增加,容易出现返贫现象。除此之外,脱贫地区一些居民自身脱贫动力不足。在获得长期扶持后,把脱贫当成是政府必要的工作和任务,认为理所应当享受帮扶,这些都在一定程度上增加了返贫的概率。例如,青海为了增加就业率,通过兴建基础设施项目增加就业岗位,但是当地一些脱贫群众认为地方政府应该帮扶,积极性不高,基础设施建设进度慢。仅仅通过类似兴建基建等政策性手段治标不治本,很难巩固脱贫成果,脱贫地区出现返贫的概率增加。2020年新冠肺炎疫情暴发后,银行等金融机构对脱贫地区的帮扶、助力工作也很难顺利进行,这也会增加一些脱贫地区的返贫风险。

三、构建西部地区金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的建议

随着全国脱贫攻坚战的胜利,新一轮挑战的主要任务是既要保证脱贫后避免返贫、复贫,又要促进乡村振兴、社会经济的健康有序发展。因此,非常有必要构建金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制,这样才有助于巩固拓展脱贫攻坚成果。

(一)增加金融产品供给,提升金融巩固拓展脱贫攻坚成果的广度和深度

增加金融产品供给,开展涉农帮扶产品创新。第一,银行机构应该充分挖掘西部地区不同涉农主体的有效需求及资源优势,针对不同涉农主体的资金需求特点,推出不同金融产品,将资金更多地用于当地经济发展,增加涉农企业中长期贷款供给,巩固拓展脱贫攻坚成果。第二,充分发挥保险保护伞的作用。保险公司要支持符合条件的地区对三大粮食作物实行全费保险和种植收入保险,探索和推动农业保险责任向农业全产业链、农村建设和治理等延伸,促进保障程度由保成本扩大到保收入。第三,要充分发挥期货市场的价格发现和套期保值功能。西部各地区证券监管部门可以与交易所合作,加快优势农产品期货品种的研发和上市。支持各类农业经营主体在符合法律法规、风险可控的前提下,利用期货市场进行套期保值。

(二)明确金融助力目标,巩固拓展脱贫攻坚成果的有效性

首先,金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果的关键是摸清搞准帮扶对象、内容以及工作的监管。西部地区地方政府应积极响应国家政策,扩大开放,引入人才,与金融机构建立合作机制,明确需要帮扶的脱贫户,减少漏扶等现象。其次,为准确定位金融帮扶主体,应尽快形成以中国人民银行为主导、国有控股商业银行和保险公司带头、其他金融机构协同参与的金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果的工作机制,促进金融帮扶工作的开展,明确工作内容与职责,协同发力。再次,要确定金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果的内容,不仅要支持构建现代化乡村产业体系,也要加大农业和教育等方面的投入,支持当地农村基础设施建设,确保资金实际使用和持续使用。最后,建立金融机构和政府扶贫报告和审查制度,引入第三方机构严格监管金融助力工作的实施,保证两者在巩固拓展脱贫攻坚成果中发挥效用,提高效率。

(三)建立风险保障措施,确保金融巩固拓展脱贫攻坚成果的长期性

虽然金融扶贫拥有了诸多的成效及成功模式,但是由于客观限制,仍会出现农户难以偿还贷款、自身抵御风险能力不足等现象,导致贷款风险增加,从而降低相关主体的积极性。为此,主要做法有以下三点:一是在推进金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果过程中,转变金融扶贫方式,对不同脱贫户定制金融措施,创新研发适合贫困户的金融保险产品,提高金融脱贫抵御风险能力。二是利用云计算、大数据等现代化信息技术,采集有金融需求的相对贫困户的相关信用信息,测算出相对贫困户的信用特征,根据这些信息和特征提供对应的金融服务,提升金融扶贫效率。三是加强对脱贫户的思想道德教育,避免产生“理应享受帮扶”思想,同时针对脱贫户征信、反洗钱等金融法律意识不强的问题,定期进行培训,为金融支持巩固拓展脱贫攻坚战成果提供基础和保障。