灾害链机理及断链措施研究

崔志勇,王艳晗,吕春磊,尹贻新

(1.泰安市交通运输局,山东 泰安 271000;2.北京林业大学 水土保持学院,北京 100083;3.河南理工大学,河南 焦作 454000;4.山东泰山路桥工程公司,山东 泰安 271000)

0 前言

地质灾害是指在自然或人为因素作用下形成的,对自然界造成破坏并对人类生命财产造成损失的地质作用或现象,包括泥石流、滑坡、地面沉降、沙漠化、石漠化和岩溶等等。我国的地质灾害情况十分严重,频发的地质灾害无疑会对人民生命财产和社会经济发展造成巨大的影响。因此对于典型的地质灾害类型,有必要针对其形成和发展规律进行更进一步研究。

由于自然界是一个能动体,在其中的每个个体之间都存在着普遍的客观联系和发展规律,因此任何一种或几种地质灾害的发生,都会引起一系列的次生灾害和附加效应的产生[1]。故当把某一具体地质灾害的形成和发展看作一个链式过程时,将有助于分析该地质灾害的形成、经过和影响过程[2]。灾害发生的过程中伴随大量的物质和能量交换,它是一个由简到繁的过程。链式效应使得自然灾害相互影响的范围不断扩大,过程越来越复杂。基于此,可以把灾害启动要素和激发过程称之为灾害启动环,把地质灾害带来的直接或间接影响称之为损害环,对于人类从防治地质灾害的角度出发、试图预防或阻止地质灾害启动因素形成和地质灾害发生后的治理防护统称为断链过程。

当前对于灾害链体系的研究已取得了较大进展,灾害链的内在起因也已从单一的地质灾害拓展到了更广泛的“自然/人为灾害”概念之上;但是对于断链过程中的链式规则和演变规律研究还不够深入。本文通过对灾害链的研究现状出发,对灾害链的内涵定义、基本类型、研究方法、运行载体和实际应用进行总结,试图对断链过程从内在机制、具体内容和发展阶段进行评价和展望,以期为区域灾害管理和安全规划提供科学的理论依据,从而达到预防和治理自然灾害的预期效果。

1 灾害链的内涵定义

二十世纪九十年代初,作为灾害学的基本理论问题,灾害链这一概念逐渐引起了众多学者的关注,学者们也从不同角度对灾害学的定义进行了阐述。1987年,郭增建[3]首先提出了灾害链的概念:“灾害链就是一系列灾害相继发生的现象。”1991年,史培军[4]认为灾害链是由某一种致灾因子或生态环境变化引发的一系列灾害现象。随后赵阿兴[5]区分了原发灾害和次生灾害的概念,文传甲[6]强调了各灾害事件之间的关联性。Burkholder[7]认为自然灾害是自然系统和人类社会相互作用的结果,灾害链就是各灾害不断演化扩散的特征。二十一世纪之后,随着多学科理论与研究实践的交叉深入,看待灾害链现象也出现了更丰富和多层次的角度。众多学者从数学[8]、物理学[9]和土木工程学[10]等角度深度剖析了对灾害链概念的理解(表1)。虽然前人对于灾害链内涵的认知存在差异,但是对于以下两点是达成共识的,即:①灾害链内包括两种及两种以上的灾害,同时各种灾害之间存在一定程度上的时空关联性;②在灾害链作用下,受灾体或受灾环境的破坏程度会被放大或扩散,因此灾害链具有诱生性、时序性和扩展性的特征[11]。

2 灾害链的基本类型

灾害链指成因上相互关联并呈线性分布的一系列灾害体组成的链条;或者是由一系列在时间上有先后,在空间上彼此相依,呈连锁反应依次出现的几种灾害组合。灾害链的分类标准多种多样,不同标准的分类侧重点不尽相同,多样化分类有利于深入了解不同类型灾害链的形成机制及演化规律,对于寻找适当的断链措施具有重要意义。

首先,按照灾害时空关系进行划分,可将灾害链分为空间链和时空链[12]。空间链是指由一系列分布于同一条构造带、断裂带、交通线或河流上,形成条件相似、诱发因素相同呈线性分布的各种地质灾害组成的地质灾害链。此类灾害在空间或地域具有一定的线性相关性,例如地震带诱发的多种灾害多沿地震带线性分布。时空链是指由一系列在时间上有先后,在空间上彼此相依,在成因上相互联系、互为因果,呈连锁反应依次出现的几种灾害组成的灾害链。其特点是前一种灾害作为后一种灾害的激发因素依次出现,例如地震引发海啸,继而形成洪水,这就是典型的时空链。

其次,灾害链也可按照诱发因素来划分,主要分为内动力灾害链、外动力灾害链、人类工程活动灾害链、内外地质作用耦合灾害链、复合型灾害链。由内动力作用诱发的一系列灾害即为内动力灾害链,相对应的外动力作用诱发的即为外动力灾害链,内外作用同时发生,相互耦合,诱发多重作用的复杂灾害链。在灾害链形成的过程中,人类行为也是引发灾害的重要因素。

最后,有的学者更为详细的根据灾害链载体特性,将灾害链分为以下按链的载体反映不同性状的链式类型特征,可将其归纳为八种形态:①崩裂滑移链;②周期循环链;③支干流域链;④树枝叶脉链;⑤蔓延侵蚀链;⑥冲淤沉积链;⑦波动袭击链;⑧放射杀伤链[13]。

3 灾害链的研究方法

当前对于灾害链的研究方法主要有以下五种:经验地学统计模型[14-15]、概率模型[16-17]、复杂网络模型[18-19]、灾害系统模拟[20-21]和多领域知识下的灾害链概念模型[22-23]。

经验地学统计模型是从时空尺度下认识灾害链传播分异规律的,并通过特征指标筛选分析出灾情结果。该方法优点是可以很好地反映出区域特征,灾害链要素之间意义明确、便于理解,能够快速开展灾害链损失评估;但是模型中各变量的参数化方法过于简单,在一定程度上影响了评估精确性。概率模型主要应用在描述灾害引发次生灾害的可能性,通过灾害时间树的表达方式计算了次生灾害的条件概率。虽然概率模型解决了信息量不足的问题,但该方法并不能完全反映实际情况中发生的灾害链情况。复杂网络模型借鉴了其他学科领域中的复杂拓扑结构特征网络方法,对于描述灾害链事件结构和动态演化过程效果很好,但在表达灾害链要素的时空特征方面性能较弱;针对此问题前人通过加入地理环境信息对模型进行了改善[24]。灾害系统模拟是通过对物理系统模型进行计算模拟、从而得出灾害动态演化过程结果的一种分析方法。对于刻画灾害累计演化过程状态十分有效,但目前在灾害链传播扩散条件下的模拟还不够成熟。多领域知识下的灾害链概念模型是基于已有知识对多种突发事件的共性结构特征进行挖掘,并通过科学符号来统一描述。该方法有助于解决灾害链信息挖掘效率的问题,为灾情演化过程建模提供了积极参考,但目前有待进一步深入研究[25]。

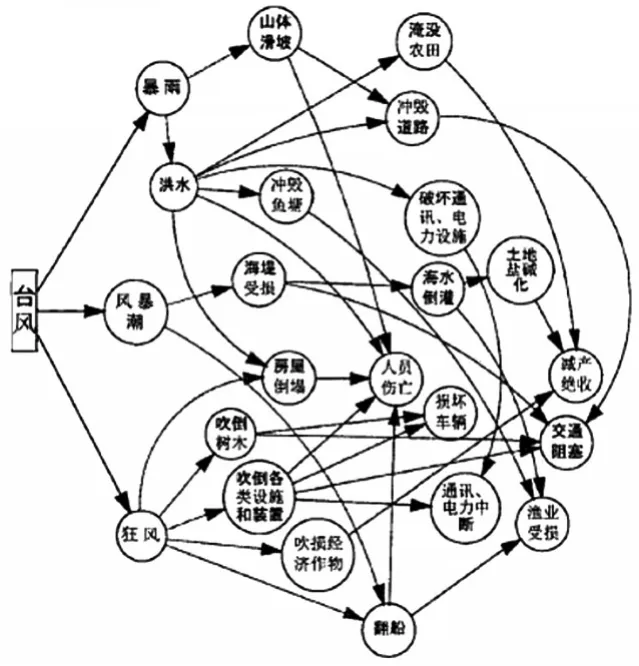

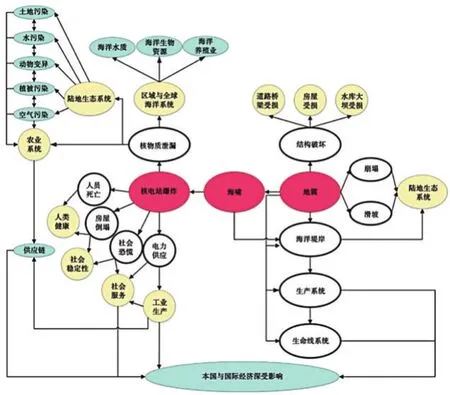

综上所述,对以上方法进行比较之后可以得出结论,即:在对灾害链进行研究时更为推荐改良后的复杂网络模型方法,可以高效地描述灾害链事件结构和演化过程,有助于模型结果更加接近灾害实际情况(图1-图2)。

图1 珠海市台风灾害链演化系统网格图[26]

图2 2011年日本大地震-海啸灾害链[11]

4 灾害链的运行载体

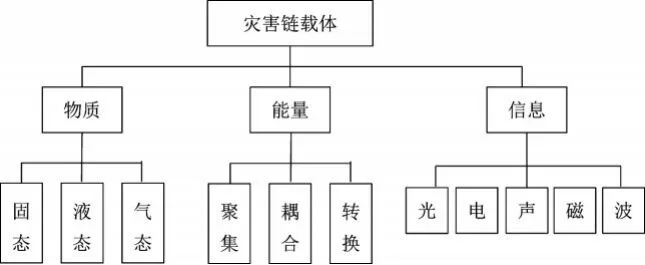

灾害链是一个由多种要素组成的复杂体系,链中各个要素之间相互影响。灾害的形成具有链式的普遍性,构成灾害的各个因素不管多复杂,但灾害的形成是一个逐渐演化的过程,其演化过程暴露了自然环境状态朝着不利于人类社会的偏移方向演绎,这个过程的机制表明了灾害形成必有延续性,其延续性的演化过程总是以一定的物质、能量等信息式予以表征,这就是灾害链的载体反映,这种载体反映体现了由量变到质变的内涵和外延的演化(图3)。这种演化过程的表现形式可用“链式关系”或“链式效应”来概化。因此,灾害的形成过程就可以用链式关系或效应进行描绘[14]。

图3 链式载体

灾害链的演化过程是一个连续的过程,载体具有相对稳定的形态。一旦灾害链开始反应,产生的能量仍会不断地转化,直到达到一种相对稳定的平衡状态。单一的自然灾害并不存在,必须以物质作为灾害链的载体,也符合生态系统内部相互作用的后果。演化的过程使灾害链式关系演绎更具多种多样性。载体另一反映是能量的转化关系,破坏力的度量主要是通过能量转化在灾害形成过程中,表现出的不同程度灾害破坏作用的力度大小来完成的。

5 灾害链的实际应用

近年来,基于灾害链效应的应用十分广泛。孙宝军[27]从灾害链视角出发,分析了内蒙古四种主要自然灾害(风灾、雷电、火灾和冰灾)的孕灾环境、致灾因子和特征因子,并在此基础上构建了内蒙古电力系统自然灾害链和故障链。罗军华等[28]基于山区暴雨作用下农业经济防治的实际需求,使用复杂网络模型分析了暴雨-农业灾害链的静态风险。针对目前在台风灾害风险评估中存在的问题,叶金玉[29]提出了一套基于多维矩阵方法的台风灾害链综合风险评估模型,并可视化了台风灾害风险格局的空间规律。张永双等[30]从汶川地震后地质灾害效应入手,开展了地震-滑坡-泥石流灾害链思路下的震后汛期地质灾害研究。刘爱华[31]基于灾害链思想对城市灾害进行了风险评估,并研究了城市灾害链的形成机理和演化规律。

6 灾害链的断链过程

6.1 断链机制

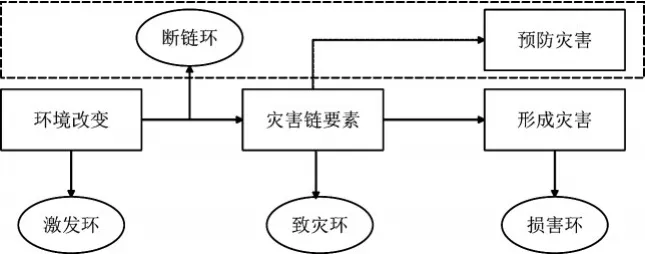

从一般灾害的发展过程入手,将灾害过程视为链式过程,将人为的工程防护治理措施视为断链过程。一个完整的链式过程包括激发环、致灾环、损害环和断链环。致灾环主要是由地质构造而形成的地质因素构成,激发环主要是由暴雨、地震、冰雪融水等环境因素构成,损害环是由灾害发生后形成的灾害损失构成,断链环则是指工程治理与防护措施。

图4 断链机制示意图

6.2 断链要素

灾害链S(n)是由n个相互关联的灾害要素组成,灾害链要素用SG(n)表示,也是一个灾害系统,灾害要素之间的关联关系用R表示,灾害链所处的环境用E表示[32]。因此,灾害链一般可描述为:

现实中的灾害链S(n)以及组成灾害链的各灾害链要素的集合SG(n)都是一个复杂的开放系统,它们与环境处于经常的物质、能量和信息交换之中[33],由此可见,寻找灾害链的断链措施,需要依据各灾害链要素之间的内在关系,选取最有效的控制因素,科学合理制定防灾减灾措施,以此达到最好的断链效果。在灾害链的断链减灾实施过程中,需要从灾害链内要素SG(n)、灾害要素之间的关联关系R和灾害链所处的环境E这三个环节着手,对这些过程采取预测、去除、减弱、切断等措施从而防止和减弱灾害链中各灾害要素发生所需物质、能量和信息传递路径的畅通性。

6.3 断链阶段

断裂阶段可以分为早期的孕育阶段、中期的潜存阶段以及后期的诱发阶段。而根据这三种阶段特性提出了三种技术举措,分别是早期“断链”、中期“防御”和晚期“治理”。所谓断链,就是在还未构成灾害破坏力的漫长过程中,通过了解的各要素之间的联系来阻挡链式反应的发生。首要的是需要认识到不同灾害的成因,发生条件等等,在了解了这些规律的基础之上,针对不同的灾害类型,确定相应的减灾方式,从根源上来建立一个减灾的模式。预警就是一种科学有效的减灾手段,但对于较大型的灾害,由于其发生的速度以及避免的困难程度,通过预警来避免灾害损失并不能达到控制效果,所以建议将灾害预警再朝着灾害前的发生时间延申,通过监测初期灾害的特征来达到从源头上的减灾作用,立足于孕源断链最为有效[34-36]。

而对于中后期阶段,通过量化破坏力度从而达到防御或者治理的一个标准,这也是人们控制灾害的一个突破口。通过可视化监控演绎可获得有关灾情及灾害破坏状况的重要指标参数,为防灾减灾提供重要依据[37]。灾情状态可为模型构建和动态演绎提供依据,通过建立灾害模型,为动态演绎提供理论依据,实现灾害过程浓缩和灾害预警的功能。对于以及发生的灾害,追溯模拟其各项有关参数来为确定灾害极限状态参数提供切实可靠的指标依据[38]。

7 结论与展望

灾害链的形成不是简单的单一因素作用结果,考虑自然灾害的成因时需认识到其是各种因素作用下的综合效应。通过对灾害链特点和规律的了解,可以分析得出灾害链的形成演化过程,从而对不同阶段的灾害链采取不同减灾措施。如何抓住灾害链的核心,用最经济有效的方式将灾害损失降到最低,是灾害链研究的关键。当前对于灾害链和断链过程的研究还存在以下问题。

①目前国内外对于灾害链的研究多在沿海地区和灾害较多地区,研究区域较为局限。因此后续研究应对针对不同区域范围下,基于灾害链体系建立不同灾害类型的研究模型,完善针对不同类型灾害的预警机制,对防灾减灾的实际工作进行科学依据和实践指导。

②现有的灾害链研究基本上多是对典型灾害的定性描述,通过建立数学、物理模型来定量化研究灾害链的较少,同时,有关灾害链理论还需继续完善,针对不同灾害类型的灾害链措施体系还有待进一步研究。

③目前在灾害处理方面的研究上,还是过于侧重于单一灾害的后续影响,对灾害组合和灾害链的影响状态考虑不够充分。同时现阶段针对某种灾害发生后防止次生灾害的发生而进行了大量研究,但在灾害链断链减灾研究中缺乏针对断链技术之间有机结合的方法理论,故对于各措施和方法之间的交叉性和协调性还需要进一步的充分体现。