太平天国将领石达开的 悲剧人生

许辉

石达开是太平天国运动早期的主要领导者和将领,他为前期发展轰轰烈烈的席卷了半个多中国的太平天国运动作出了杰出的贡献。他的军事才能和个人英雄气节是值得人们敬佩和肯定的。1856年之后,太平天国的形势急转直下,石达开的负气出走是否是导致运动失败的重要原因之一?在当时的背景条件和农民运动的局限性下,石达开的结局其实是可以预料到的。文章将石达开一生的轨迹与太平天国运动的前后始末放在一条平行线上进行叙述,展现石达开悲壮的一生与太平天国之间的种种联系。

初出茅庐 拜上帝教散尽家财

道光十一年,石达开出生于广西贵县一户富裕的农民家庭。他的祖籍原在广东和平县,世世代代为客家人,到了他这一代周围人也几乎为客家人,这也是后来太平军大部分起义群众均为客家人的缘由之一。石达开的父亲石昌辉在他年幼时就去世,留下了他们母子相依为命,因此家境后来大不如前。虽然自幼读书,但后来只能以耕种为业,他经营过各种商业,从小浮沉于人情世故,一边读书一边讨生活,积累了一些财富和学识。他与周围人交好,也培养了他义字当头的情感基础,对他的未来有着重大的影响。道光二十七年,洪秀全、冯云山一行人在贵县传教时,石达开被洪秀全的教义和说辞打动,便约同共谋革命大业。此时的石达开是一个满怀抱负的有志青年,“满怀远大的抱负,认识天父天兄,不惜家產,恭膺革命,同扶真主”“不惮劳瘁,尽心竭虑,百计陶维”石达开为太平天国运动的开展可以说是付出了所有,他的命运从此与太平天国密不可分。石达开是近代农民起义中的翘楚,他的政治军事理念诞生出的人生处世价值观是人们认识晚清近代农民革命力量的一面镜子。

年少有为 忠心翼王屡建奇功

每一个悲剧似乎都有一个绮丽美好的开始。石达开率众4000余人参加了金田起义,几乎占了起义军初始人数的五分之一,成为了金田起义的领导核心之一,那一年他刚满20岁。1851年秋永安建制后,石达开被洪秀全册封为“翼王”,可见当时年少有为的石达开在太平天国中的威望和洪秀全等人对他的赏识和信任。全州之后,作为太平天国的主力先锋部队,“打桂林、攻长沙、围武昌、战采行直捣金陵,与清军数百战,独达开所部未尝挫,清军称之日:‘石敢当’,所至争避之。”“石敢当”的名号由此得来,可以说太平天国前期从金田一路直捣金陵石达开立了不小的功劳。有人曾经质疑石达开只能算是将才,算不上是一个帅才,才导致了最后的大渡河被俘就义。前期的成功多属于东王杨秀清的西进战略之成功,石达开不过是照章办事。这种观点在笔者看来纯属断章取义,暂且不论后来的失败是由于种种因素造成的,就看清军时刻威胁天京安危,此时天京的防御问题变得极为重要。石达开担此重任,他利用自然优势,挖建壕沟,修建望楼,将整座城池及其周边严密地掌控在他手中,如此周密的防御策略令众人赞叹不已。后李秀成也在谈及翼王时说:“才能及各伪王优劣,皆云中中,而独服石王,言其‘谋略甚深’。”同时清政府为了尽快剿灭太平军,咸丰二年命令时任吏部左侍郎的曾国藩操办团练,咸丰四年二月,曾国藩发表著名的《讨粤匪檄》,痛斥太平军种种“不肖不义”的反叛,站在了道德制高点,动员了广大的老式知识分子(这也是太平天国失败的原因之一)。起初连战连捷,收复了不少城池,逼近九江城。此时石达开完成了天京城的防御工作,九江告急,形势急转直下。洪秀全当即派石达开前去解九江之危,石达开由此奉命西征。面对“湘军将士皆骄”的局面,石达开一面训练水师,制造炮船,一面调兵遣将。采取诱敌深入,分割围歼的战术,使湘军的轻便小船陷入内河包围,而外河大船行动不便,被迫退兵九江。趁夜色敌人疲惫,火攻清军船只,险些使得曾国藩毙命于此。后西征太平军在石达开的指挥下乘胜追击,再克武昌,几个月时间内攻下八府五十余县,由此太平天国控制了湖北东部,安徽,江西大部,此刻曾国藩的湘军被困在南昌城。天京城被江南大营围攻,陷入危局,石达开只得回援丧失了消灭湘军的最佳时机。石达开回援后,将向荣的江南大营彻底击溃,天京周围彻底安定,由此进入了太平天国的鼎盛时期。不少人认为石达开不过与张翼德一般,逞匹夫之勇。但从1854年6月面对英国侵略者的挑衅,石达开义正辞严,不卑不亢,不承认清政府签订的那些不平等条约,对侵略者的行径进行了斥责和质问,并表示天国愿意与外国政府平等友好往来,维护了国家的尊严,成为了近代外交史的典范。且他在攻城略地征讨四方之时,并不是一味采取太平天国的绝对平均主义思想,而是视当地情况,建立合理的治理结构体系,赈济贫民。这无疑展现了石达开卓越的政治才能。但好景不长,天京事变让一切不可收拾了。

备预不虞 天国中坚负气出走

有道是盛极必衰,就在太平天国不断发展壮大,对清政府的威胁越来越大之时,内部发生了历史上著名的天京之变,可以说这次内讧直接导致了太平天国由此走向衰败,但是其实这次问题是可以预见的。太平天国1853年定都天京后,农民阶级的局限性已经有初步显现,包括天王洪秀全、东王杨秀清等在内,满足于初步取得的胜利果实,大兴土木,贪图享乐,唯有翼王石达开从不参与。1856年天京解围之后,内部却暗流涌动。杨秀清假托天父下凡,要求洪秀全加封他为“万岁”,洪秀全假意答应,又召韦昌辉和石达开回京勤王,韦昌辉回京诛杀杨秀清,后又滥杀无辜,石达开回来后斥责韦昌辉的不人道行为,韦昌辉又要杀石达开,石达开被迫连夜逃走,但他的妻子儿女都留在城内,惨遭杀害。后韦昌辉的暴行为人们所声讨,石达开同时从安庆起兵靖难,最终洪秀全下令诛杀韦昌辉,太平天国初期诸王只剩洪秀全和石达开。石达开不可避免地成为了众人所推举的进天京辅政之人。此时,天京之变看似已经告一段落,纷乱已被平息。但太平天国运动实质是一场农民阶级领导的起义,洪秀全作为农民领袖,并没有摆脱古代封建浓厚的帝王思想,他自始至终反对的只是清政府这个朝廷,并没有反对封建专制,所以一直想要独揽大权。杨秀清、韦昌辉等人威胁到他的地位,必然只有身死的结局。经历了种种,他就更加担心别人觊觎他的权位,而此时唯一对他能造成威胁的只有石达开。二人之间难免渐生嫌隙,李秀成后来回忆曾说,石达开回到天京后,大家都十分高兴且推举石达开辅佐朝政事务,洪秀全担心石达开会步杨秀清和韦昌辉的后尘,就用自己洪家人来牵制石达开,天国当时有许多人反对。因此洪秀全与石达开的矛盾日益加深。可见此时洪秀全对石达开可以说是欲除之而后快,忌惮无比。石达开对此心知肚明,为了不和杨秀清、韦昌辉落的一个结局,他曾说“予惟知效忠天王,守其臣节”,所以后世对其出走行为是反叛的说法丝毫没有根据,石达开从来没有想过背叛洪秀全的领导,只是他的性格不能容忍他被牵制利用。石达开知道自己留守天京迟早都是一死,如此,不如离开继续扩大太平天国之势力,后来他也确实这么做了。在此不否认石达开的离开客观上确实削弱了太平天国的实力,但究其为何出走,洪秀全负首要责任。

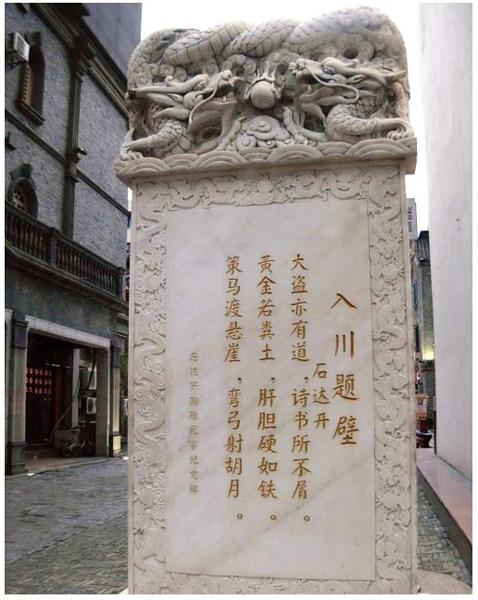

舍生取义 一代将星殒命锦城

石达开率众离开天京客观上对于太平天国的实力的损耗是肉眼可见的,致使后期出现了无人可用的尴尬局面,洪秀全高度集权,致使奸佞横行,加速了政权的垮台。1857年6月,石达开离开天京,与太平天国主体分离,但仍然尊洪秀全为天王。石达开离开后,洪秀全由于局势的恶化,曾经“请其回归天京”,但石达开并未应允,因为他知道洪秀全只不过想利用他退却清军的进攻,而不是真心实意地请其回归辅政。此时的石达开虽然仍旧高举太平天国反抗满清政府的大旗,但远离斗争中心,没有长远的斗争计划,处处遭到清军和地方团练部队的绞杀,成为了一支四处流动,缺乏组织的孤军。从1857年到1863年,部队虽时有胜仗,坚持革命斗争,但已经逐渐失去了既定目标,人心日益溃散。1863年,石达开最终决定率众占领富饶的巴蜀之地,但这一次他自己也不会想到,他的人生就此走向终点。1863年夏,石达开率数万之众来到了大渡河,决意渡河东进直取成都周围的大片平原地区。此时石达开的太平军被清军前后夹击,到了最为危急的地步,只有快速过河攻下成都,才是唯一的解围之策,由于彝族土司被清政府收买,已无后退之法。大渡河成为了石达开的“落凤坡”之地,夏季雨水较多,本就湍急的大渡河河面又快速暴涨,由于缺乏足够的船只和娴熟的船夫,部队错失了渡河的最好时机,待到石达开决意渡河之时,河对岸已经被清军围困,渡河部队被清军炮火轰击加上河流湍急,死伤惨重,石达开见此死局,与清军时任四川总督骆秉章作君子协定,愿以一人之命保全众人,骆秉章假意答应,最终还是处决了太平军的大部。石达开心中的侠义之气,不允许他舍弃众人,独自苟活,所以他才把自己最后的使命看为了以一人之命换众将士性命。“窃思求荣而事二主,忠臣不为,舍命以安众之举,义士必作!大丈夫不能开疆报国,爰奚一生,死者可安将全军,何惜一死!然达开舍生果能保全吾军,捐躯稍可仰对我主,虽斧铖之交加,死不为辱,任身首之分裂,义亦无伤。”骆秉章也承认“其枭桀之气,见诸眉宇,绝非寻常贼目等论。”周洵的《蜀海丛谈》中记录“自就绑至刑场,均神气湛然,无一毫畏缩态,且系以凌迟极刑处死,至死亦均默然无声, 真奇男子也。”1863年6月25日,石达开在成都清政府刑场受凌迟极刑而死,年仅32岁。一位具有雄才大略的农民将领走完了悲壮的一生。

石达开从少年英雄成长为一名伟大的农民起义军将领,他是近代农民运动的楷模之一,可以說太平天国农民起义是诞生于古代农民转变向近代农民的时间节点之上,终究没有摆脱农民小资产阶级的分散自私狭隘等特点,没有明确的政治斗争纲领和组织度,高层缺乏统一的革命意志和远见卓识。当时的历史局限和对国情基本认识不够,没有认识到国家弊病根源之所在注定了这次起义运动的失败。

作者单位:重庆师范大学