喀斯特山区特色农业产业集群对乡村经济重构与转型的影响研究

罗昆燕,周 扬,李 松

(1.兴义民族师范学院,贵州 兴义 562400;2.中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872;3.贵州师范学院 资源环境与灾害研究所,贵州 贵阳 550001)

0 引言

20世纪80 年代以来,受全球工业化、城镇化、信息化影响,我国经济社会发展要素发生重组,交互作用日益增强,乡村地域系统正在发生前所未有的转型[1,2],乡村面临如何整合有限资源实现转型发展。乡村重构与转型成为地理学研究的重要前沿课题[3]。现有研究基于不同的视角和空间尺度,围绕乡村转型发展的理论认知和机制[4-6]、乡村地域功能的 评 价 与 重 塑[7,8]、乡 村 地 域 系 统 的 演 化 及 弹性[9-12]、乡村减贫机理[6]、农业生产转型[13]、耕地利用转型[14,15]、乡 村 地 域 类 型 划 分[16]等 方 面 进 行,取得了丰硕成果。乡村重构是乡村内核系统和外缘系统相互作用和影响的结果,是一个不断发生的非线性变化过程,具有综合多维性和时序演进性特征。从内容上看,乡村重构包含空间重构、经济重构和社会重构3 个维度。其中,经济重构是核心,为乡村空间和社会重构提供了物质基础。乡村重构本质是一种结构变化,是人口、土地和资本流动引发的要素重组和关系重塑;乡村转型则是乡村地域要素重组和关系重塑催生的地域功能变化[17]。乡村系统重构不仅可以实现乡村地域系统的优化发展,也可以促进乡村地域系统转型升级[6],实现乡村地域系统生产、生活、生态“三生”功能的全面提升[18]。

以产业培育为核心的经济重构是乡村重构中最为活跃的部分[18],它通过乡村传统产业的活化改造、经济新业态的培育、产业升级、产业调整和产业转型为乡村空间和社会重构提供重要的物质基础,成为乡村重构关注的焦点。当前,农业产业集群作为乡村振兴和融入农业全球价值链的重要战略[19]被许多发展中国家广泛采用。学界对农业产业集群的理论研究主要涉及其内涵特征、形成原因、影响因素、演变阶段、作用机理等方面[20-22],并通过实证研究总结了我国农业产业集群演化的一般规律。普遍认为,农业产业集群的本质是农业关联企业的“空间集聚+网络联系”[23],将我国农业产业集群的形成与创新发展划分为农业生产聚集体、专业村(或镇)、农业产业集群和乡村创新极4 个阶段[20]。农业产业集群演化的过程实质上是乡村重构的过程,它以产业重构为核心,引发乡村经济、空间和社会重构。农业产业的集群演化和乡村经济重构与转型具有一定的时序演进性,集群发展阶段不同,对乡村经济系统的影响程度不同,引发的“要素—结构—功能”反馈机制也存在差异,农业产业集群成为乡村经济重构与转型的主要动力之一。

乡村经济重构与转型以产业培育为核心,可通过传统产业的活化改造和新经济形态的培育等不同方式进行,前者具有一定的路径依赖性,后者具有一定的路径突破性[18]。喀斯特山区特色农业培育兼而有之,发展先期具有较强的路径依赖性,围绕传统种植业进行现代生产体系的建设,完善产品结构和品质结构,增强产品竞争力和影响力;发展后期则通过新经济形态的培育,不断拓展农业的消费功能和多功能开发,通过特色农业与旅游业、特色农业与城镇化建设、特色农业与其他产业之间的融合发展等途径,推动乡村经济系统的重构与转型。黔西南州受自然、区位和社会经济等条件的影响,乡村经济系统具有特殊性和典型性,经过近二三十年的发展,农业逐渐呈现出由粗放型向高效集约型转型的趋势,尤其是特色农业产业的区域集群发展特征逐渐凸显,成为推动乡村经济重构与转型的强大动力。因此,厘清特色农业产业集群的发展特征及演变规律,解读其对乡村经济重构与转型的影响,对于我国西南喀斯特山区全面推进乡村振兴战略具有重要的理论意义和科学价值。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

黔西南州地处贵州省的西南部,国土总面积16804km2,喀斯特山区面积占全省总面积的60.3%;峰丛、峰林、峡谷等喀斯特地貌发育显著,地形以山地、丘陵为主,山地、丘陵和山间平坝区面积比分别为62.8%、30.4%和6.8%[24]。当地喀斯特环境形成的岩化土使土壤中富含矿物质成分,在该区生长的许多农作物都含有微量元素[25]。近年来,黔西南州不断调减粮食作物种植,调增经济作物种植,农业产业结构得到调整与优化。据统计,2009 年黔西南州粮食作物与经济作物产量比约为5:5,2019 年与2020年则调整为2:8。从产量上看,薏仁米、园林水果、药材增长较快。2020 年薏仁米产量为92458t,是2009年的7.4 倍。从年均增长速度上看,排名前5位的依次是中药材(52.78%)、薏仁米(24.39%)、小麦(22. 30%)、园 林 水 果(18. 01%)和 茶 叶(15.59%)[26]。总体上,黔西南州已形成了以种植薏仁米、园林水果、茶叶为主的特色农业发展格局。

1.2 研究方法

农业结构变化指数与区位商:本文采用农业结构变化指数和区位商来反映黔西南州种植业发展的总体特征。农业结构变化指数指同一区域两个时段作物结构的变化,计算公式为[27]:

式中:Si(t)为作物i的产量(或播种面积)在t年该县作物总产量(总播种面积)中所占的比例;Si(t- n)为作物i在t- n年该县作物总产量(总播种面积)中所占的比例。当两个时间点上所有作物都无变化发生,则该指数为零;反之,如果t- n 年生产全部集中于某一作物,t 年生产全部集中于另一作物,则指数为90。其他情况下,指数在0 到90 之间变动。指数值越大,说明农业结构变化越大。

区位商反映了同一区域的优势作物种类或同一作物的优势种植区域,可用来反映黔西南州种植业的专业化水平。通过对比同一作物不同时段的区位商高值区变化特征,可反映主要种植区域的空间变化过程;通过同一区域不同时段区位商高值对应的作物比较,可知该区域主要种植作物的变化过程。但区位商值的大小与种植规模及该区域种植业的总产量有关,因此需要结合具体农作物的产量对结果进行佐证分析。区位商的计算公式为[28]:

式中:Qj为某县作物j 的区位商;Eij为i 县农作物j 的产量;Ei为i 县种植业总产量;Aj为全州农作物j的总产量;A为全州种植业的总产量。Qj>1,表示农作物j 在该县的专业化程度高于全州平均水平,Qj值越大,专业化水平越高;Qj=1,表示农作物j在该县的专业化程度与全州的平均水平相等;Qj<1,表示农作物j 在该县的专业化程度低于全州的平均水平。如果Qj的高值集中在少数几个县份,表示该种植业具有集聚性;如果某种作物的Qj值差别不大,则表明该种作物种植是广域的。

空间基尼系数:空间基尼系数是衡量产业空间集聚程度指标的一种,由克鲁格曼于1991 年提出。本文采用空间基尼系数来测量种植业各作物的地理集聚程度,取值范围为0—1。数值越高,说明某作物的地理集聚程度越高;数值越接近于0,说明作物的分布越均衡。本文采用空间基尼系数反映黔西南州种植业的空间集聚程度,计算公式为[29]:

式中:G 为空间基尼系数;Si为某县(市)某种作物的产量占全州该作物总产量的比重;xi为某县(市)植业总产量占全州种植业总产量的比重;N 为县(市)的个数。

2 结果及分析

2.1 黔西南州种植业结构演变特征

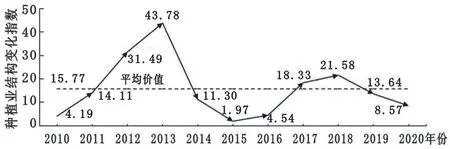

根据公式(1)计算结果,2010—2020 年黔西南州种植业结构变化大,出现两个峰值区。从图1 可见,2010—2020 年黔西南州种植业结构变化指数平均值为15.77,种植业结构变化指数出现两个峰值区,前一个峰值(43.78)远远高于后一个峰值(21.58),说明2013—2014 年种植业结构调整幅度最大。利用2009与2020 年的统计数据数据计算种植业结构变化指数,得出种植业结构变化指数为49.49,说明自2009年以来黔西南州种植业结构调整幅度较大,主要的调整方向是调减粮食作物种植面积,调增经济作物种植面积,大力发展特色作物种植。

图1 2010—2020 年黔西南州种植业结构变化趋势Figure 1 Changing trend of planting structure in Qianxinan Prefecture from 2010 to 2020

2.2 黔西南州种植业专业化特征

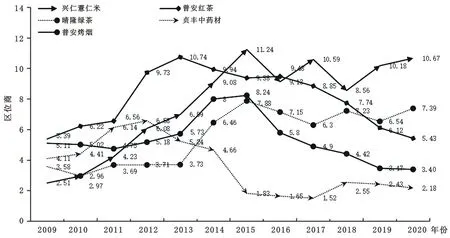

根据公式(2)计算结果,粮食作物中薏仁米区位商最高,经济作物中茶叶、烤烟和药材3 种作物区位商最高。从图2 可见,2009—2020 年区位商排名前5 位的作物依次是兴仁薏仁米、晴隆绿茶、普安红茶、普安烤烟和贞丰中药材,薏仁米和茶叶的专业化水平近年来一直保持在较高水平,说明薏仁米和茶叶在区域内的专业化水平较高,存在着空间集聚现象。从表1 可见,2009—2020 年区位商值最大的是兴仁薏仁米,其区位商最高值为11.24,年平均值为8.20。薏仁米种植的优势区域是兴仁市,其薏仁米区位商增长速度最快,2020 年是2009 年的4.25 倍。2020年兴仁市的薏仁米产量占全州薏仁米总产量的64.45%,是全州薏仁米专业化水平最高的区域。

表1 2009—2020 年黔西南州区位商排名前5 位的作物Table 1 Top 5 crops in location entropy in Qianxinan Prefecture from 2009 to 2020

图2 2009—2020 年黔西南州区位商排名前5 位的作物Figure 2 Top 5 crops in location entropy in Qianxinan State from 2009 to 2020

2.3 黔西南州种植业空间集聚特征

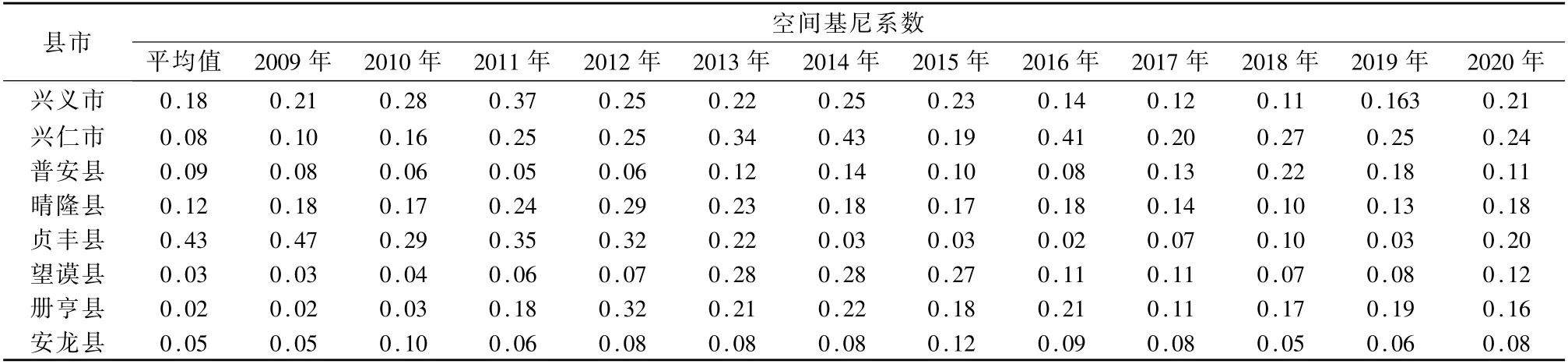

根据公式(3)的计算结果,黔西南州种植业主要作物的空间集聚总体水平不高,空间基尼系数整体上呈现出“先升后降”的变化趋势。从表2 可见,2009—2020 年黔西南州各县市的空间基尼系数最大值不到0.5,兴义市、兴仁市和贞丰县的空间基尼系数数值较高,平均值分别为0.21、0.24 和0.20。进一步分析各县市空间基尼系数的构成发现,空间基尼系数总体水平不高的主要原因是对基尼系数贡献大的作物较少,即县域尺度上多数作物为广域性作物,未形成集聚分布。作物的多样性一方面是自然选择的结果,另一方面也是满足基本生活需要的理性安排,该区县域尺度上多数作物为广域性作物是长期自给式经济发展的结果。基尼系数呈现出“先升后降”的变化趋势,主要是由于县域尺度上主要作物的空间分布具有“先集中,后分散”的趋势,基尼系数的上下波动反映出某些主要作物种植区域的不稳定性。

表2 2009—2020 年黔西南州各县市种植业空间基尼系数Table 2 Gini coefficient of planting industry space in Qianxinan Prefecture from 2009 to 2020

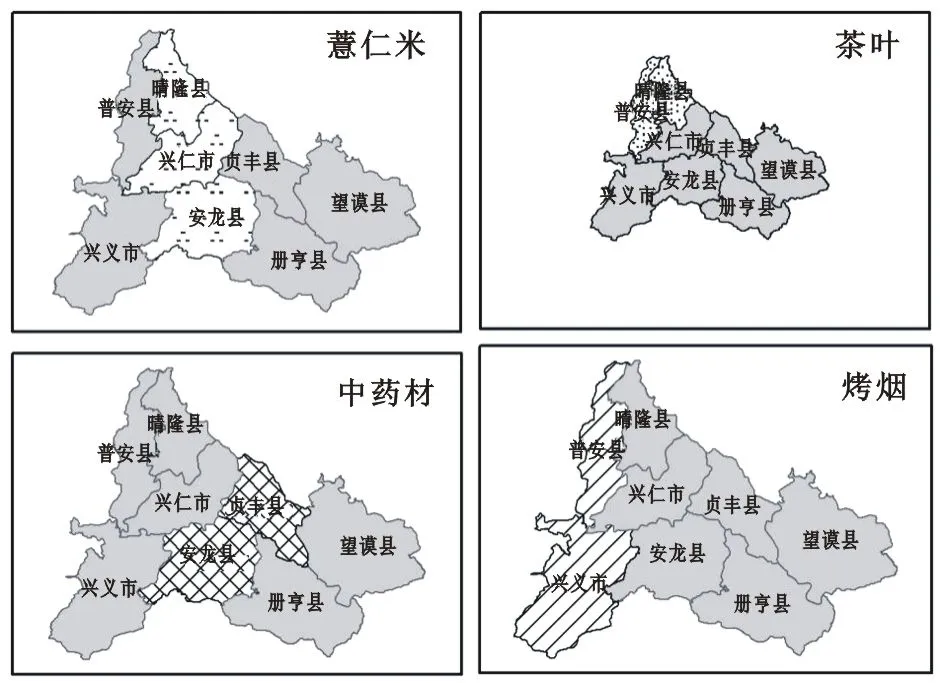

为了进一步反映种植业的空间集聚特征,本文采用2009—2020 年的统计数据对区位商最大的4种特色作物进行空间集聚特征的时间序列分析,结果发现薏仁米、茶叶、中药材、烤烟4 种特色作物空间集聚的演变轨迹具有一定的差异性。即薏仁米和茶叶的种植区域在较长时间尺度内均较为稳定,集聚特征明显;烤烟和中药材的种植区域随时间变化较大,因此集聚特征不明显。从图3 可见,薏仁米长期以来主要分布在黔西南州的中部地区,并形成了以兴仁市为中心,连接安龙、晴隆两县的薏仁米产业带;茶叶集中分布在黔西南州北部的普安县和晴隆县,两县一直是该州茶叶的主产区,打造的普安红茶和晴隆绿茶已成为贵州省优质农产品品牌;烤烟和中药材的集中种植区域随着时间的变化波动性较大,如中药材以前主要种植在贞丰县,后期除贞丰县外,兴仁、兴义、安龙等县份都曾是主产区之一。因此,黔西南州特色作物空间集聚体的发展具有很强的继承性和路径依赖性,专业化发展水平越高的特色作物空间集聚特征越明显,说明专业化和规模化的稳定发展是本区域农业产业集群发展的前提条件。

图3 2009—2020 年黔西南州主要特色作物的空间集聚格局Figure 3 Spatial agglomeration patter of main characteristic crops in Qianxinan Prefecture from 2009 to 2020

2.4 特色作物的集群演化机制

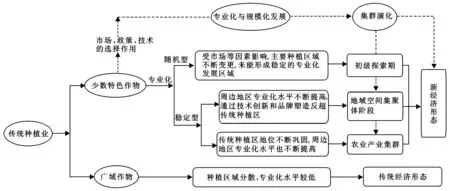

依据主要特色作物区位商的计算结果,可将该区特色作物的专业化发展划分为稳定型和随机型两种类型。其中,稳定型作物实现了由传统种植区向周边地区的不断扩散,随机型作物则未能形成稳定的专业化发展区域(如蔬菜、食用菌、中药材等)。随着稳定型作物专业化水平的不断提高,规模不断扩大,往往能进一步发展成为地域空间集聚体或农业产业集群。根据农业产业集群演化的一般规律及黔西南州主要特色作物的时序演变特征,将其划分为3类:第一类处于初级探索期,即特色作物仅实现种植区域的空间变化,未形成稳定的集中种植区域,如中药材和烤烟;第二类处于地域空间集聚体阶段,即特色作物种植区域在向外扩散和渗透的过程中,在传统种植区域或邻近区域形成关联产业的空间集聚,并创造出新的技术或品牌,形成关联产业的地域空间集聚体,如普安红茶和晴隆绿茶;第三类是产业集群发展阶段,即作物不仅实现了种植区域向邻近区域的扩散和渗透,自身也不断发展初加工、精深加工等关联的上下游企业,逐渐就地形成了“空间集聚+网络联系”的产业集群(图4),如兴仁市的薏仁米产业集群。

图4 黔西南州特色作物的集群演化机制Figure 4 Cluster evolution mechanisms of characteristic crops in Qianxinan State

黔西南州特色作物的集群演化主要沿着“专业化、规模化—地域空间集聚体—农业产业集群”的路径进行,少数特色作物在市场、政策、技术选择下打破了乡村地域经济的原始“锁定状态”,开始向专业化与规模化发展,引发社会经济变异,进入集群演化的初级阶段。部分专业化、规模化发展稳定的作物会不断积累优势,产生集聚效应形成地域空间集聚体,少数优势作物能进一步冲破区域市场、技术、资本的限制,通过产品创新、技术创新等获得更大的发展,最终形成农业产业集群。

3 对乡村经济重构与转型的影响

3.1 对乡村经济要素的影响

特色农业产业集群对乡村生产要素、流通要素和消费要素带来了巨大的影响。①生产要素中,资本、技术和掌握先进技术、具备丰富管理经验的种植大户与新型农民经营主体增多,使生产主体的能动性和创造性增强。②流通要素中,快捷的物流系统建设和“互联网+”环境下电商的发展,有效实现了原产地与主要消费市场的有效对接,使特色农产品能进入大型商场、超市、农产品供应站等消费终端,增加了流通速度,减少了流通环节。③消费要素逐渐以外部市场为主,外部市场对产品的种类要求、品质要求成为指导生产的指南。

乡村经济要素重塑必然导致经济形态转型,由注重“量”的扩展向注重“质”的提升转变。以薏仁米产业为例,薏仁米种植最初不断向兴仁市集中,2014年兴仁薏仁米区位商达到最高值11.4。之后,兴仁市薏仁米逐步向内涵式发展转变,周边安龙县、晴隆县和义龙新区种植面积不断增加,形成了以兴仁为核心的薏仁米生态经济区。薏仁米种植技术、生产加工技术、营养成分与药用成分的提取技术也不断精进。在种植技术方面,通过薏仁米产业环境标准、病虫害防治、繁育良种技术等,推进薏仁米产业向标准化种植方向发展。在生产加工技术方面,薏仁米烘干工艺、灭菌方式、抛光工艺向更快捷、环保、高效和自动化方向发展。在营养成分和药用成分的提取方面,主要采用超声波辅助提取技术、碱法和盐法提取技术、高效液相色谱分析技术、微波提取法等。目前黔西南州薏仁米加工企业和加工作坊有500 多家,从业人员3 万余人,年加工能力约为40 万t。2018 年末,全市共有科学研究和技术服务单位90个,从业人员672 人。其中,企业法人单位68 个,从业人员648 人,分别比2013 年末增长了300%和453.8%。在薏仁米市场终端产品中,由本土企业开发的多个精深加工系列产品不仅销往国内30 多个省份,还出口到欧洲、美国、日本、东南亚等地。兴仁市在2017 年申报了“全国粮油示范基地”,2018 年申报了“全国绿色食品原料标准化种植示范区”,2019年申报了“全国绿色食品先行示范区”,先后取得了“中国薏仁米之乡”“无公害农产品生产地”“国家级出口薏仁米安全示范区”“中国长寿之乡”等称号,现已建成全国出口食品示范区、省级地理标志产业化示范区。2017 年、2018 年、2019 年,兴仁市先后举办了3 届“中国兴仁·国际薏仁米博览大会”,使黔西南州兴仁市当之无愧成为贵州省乃至全国的薏仁米生产、加工和集散中心,极大地带动了周边区域的社会经济发展。

3.2 对乡村经济结构的影响

特色农业产业集群是以特色农产品企业为主导,种植户为主体,将生产、加工、流通各环节紧密联系形成的利益共同体。产业集群的形成过程是产业链延长、产业结构复杂程度增加的过程。薏仁米是药食两用植物,产业链可沿食品产业链、药品产业链和功能性产品产业链三向延伸。在薏仁米的“种植—加工—销售”链条上,还衍生出许多上、中、下游企业。处于上游的高校、科研单位和部分企业的研发部门等是产业创新的源泉,为农药、化肥、农具等部门提供重要的基础资料保障;处于中游的初深加工企业是上游技术研发的生产实现和特色农业产业链构建的关键环节;而处于下游的企业包括流通和消费环节,由仓储、物流、批发、零售、电商等部门构成。上、中、下游企业的相互作用使薏仁米产业链的复杂性大大增强,进一步巩固了薏仁米产业集群的核心地位。

随着薏仁米产业的快速发展,为突出薏仁产业的引领作用,黔西南州以兴仁市为核心,在晴隆县、安龙县、义龙新区、贞丰县、普安县部分区域建立了薏仁米种植基地、薏仁米生态经济区,并先后建成了“兴仁县薏仁现代高效农业示范园区”“安龙县薏仁现代高效示范园区”和“晴隆县薏苡现代高效农业示范园区”,为发展薏仁米标准化、规模化种植和初精深加工提供了生产平台,形成了“兴仁薏仁米”和“晴隆薏仁米”两个知名的薏仁米产品品牌。其中,兴仁薏仁米以“兴仁小白壳”为主打品种,加工生产薏仁精米、薏仁营养副食品、薏仁蛋白饮料、薏仁保健精油、薏仁美白化妆品等20 余个系列产品,出口东南亚和欧美等地;晴隆薏仁米以食品为主。特色农业产业集群通过引发乡村经济系统生产、加工、流通环节的重构,使乡村经济系统的生产空间结构发生改变,产业链复杂性增强,流通更加高效快捷,增强了系统的创新性和稳定性。

3.3 对乡村经济功能的影响

西方国家乡村重构与转型的研究成果显示,后工业化、逆城市化和全球化是乡村重构与转型的主要影响因素,其乡村转型沿着“生产性乡村—消费性乡村—多功能乡村—全球化乡村的逻辑主线进行”[17]。生产主义乡村以集中化、专业化、集约化的生产方式在乡村培育了一个产出最大化的农业生产体系;消费主义乡村以文化和生活体验满足为主的乡村非农化消费功能瓦解了以农业生产为核心的产业体系;多功能乡村的产生源于不同社会群体对乡村利用诉求的多样化,使乡村被住宅、旅游、娱乐等投资机会吸引,以及被非农收入的人消费。尽管国外的经验有其特殊的时空背景,但对喀斯特山区乡村经济重构与转型的研究仍具有重要的参考价值。

随着薏仁米产业集群的迅速发展,黔西南州将薏仁米产业与旅游业结合,与城镇化建设结合,与其他产业发展相结合,使薏仁米产业的功能更加丰富和多样化。为了充分发挥兴仁市“中国长寿之乡”和“中国薏仁米之乡”的品牌效应,促进薏仁米产业与康养文化、长寿文化、山地旅游的融合,以各种薏仁米产品为纽带,将薏仁米产业与康养文化、长寿文化和山地旅游融合起来,积极发展薏仁米文化产业。薏仁米文化产业以生产和提供精神产品为主要活动,对应的内容包括摄影书法创作、文学艺术创作、音乐创作、舞蹈美术创作等,还能将兴仁市本土的布依文化、八音坐唱等文化形式整合在内,是薏仁米产业发展的高级阶段,也是未来薏仁米生态文化产业发展的趋势。兴仁市将薏仁米产业与城镇化建设结合起来,依托200hm2薏仁米核心示范区建立了“兴仁泛亚薏品田园生态旅游小镇”,以本土农业旅游小镇为特色,围绕薏仁米从种植、初精深加工的整个产业链条,以保健养生文化打造为核心构建了“产—城—景”融合新型旅游小镇,促进了农业人口非农化。此外,兴仁市还利用薏仁米加工企业每天产生的大量米糠壳加工成饲料,解决了全市养殖场的草食问题。可以说,特色农业产业集群的发展,引发乡村经济功能重塑,使乡村经济功能由原来的生产功能逐渐向农业的多功能开发转变。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于2009—2020 年的统计数据,采用产业结构变化指数、区位商和空间基尼系数3 个指标分析了黔西南州种植业发展的总体特征,结论如下:①喀斯特地区特色农业产业集群沿着“专业化、规模化—地域空间集聚体—农业产业集群”的演化路径进行,具有较强的继承性。特色作物通过专业化、规模化的稳定发展,伴随新型农民经营主体的技术创新、管理创新等能动性活动,打破了乡村经济原始的“锁定状态”,进入特色农业产业集群发展的演化轨道。②特色作物专业化、规模化的稳定发展是形成集聚的前提条件,专业化、规模化发展稳定的作物往往能进一步衍生出关联企业,形成以种植户为主体,相关产品的生产加工企业为主导,实现价值增值为目的的关联企业地域空间集聚体或特色农业产业集群。特色农业产业集群形成和发展的过程也是乡村经济新业态形成和发展的过程,技术创新、产品创新等能力是集群发展的新动力。③不同特色作物在农业集群发展中所处的演化阶段不同,对乡村经济重构与转型的影响程度也不相同。黔西南州以薏仁米产业集群的影响最为显著,通过对乡村经济要素、结构、功能产生的冲击,薏仁米产业集群使农业生产从注重“量”的扩展向注重“质”的提升转变,使薏仁米产业链复杂性增强、生产空间结构改变、流通更快捷高效,并进一步通过与旅游业、城镇建设及其他产业的融合发展,实现了特色农业主导功能由生产主义向消费主义和多功能主义的转变。

4.2 讨论

综上,特色农业产业集群的形成和演化建立在本地特色作物专业化、规模化稳定发展的基础上,具有较强的路径依赖性,集群发展的过程就是产业链复杂性增强、农业多功能开发、农业新业态形成和发展的过程。在乡村振兴战略背景下,黔西南州应立足自身的资源禀赋条件,突出比较优势,在保障粮食安全的基础上,将耕地资源和自然条件优越的区域作为农业产业化、专业化发展的重点区域,从“专业化、规模化—农业产业地域集聚体—农业产业集群”的演化规律出发,寻求特色农业产业集聚效应最大化的融合发展路径,如制糖、烤烟、蔬菜等比较优势较为明显的产业应优先发展。同时,逐步扩大水果、茶叶等作物的种植规模,以充分发挥该州山地气候垂直多样、生物资源丰富等自然生态优势,打造成具有西南少数民族特色的特色农产品生产基地。