数字时代的设计学学科创新人才培养模式构建

周 莉,卓雯雯,樊培宏,李紫霏,张龙琳

(西南大学 蚕桑纺织与生物质科学学院,重庆 400715)

国务院学位委员会和教育部修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011)》,从文学门类中独立出来的艺术学成为新的第13个学科门类,下设包括设计学在内的五个一级学科,充分说明了社会对设计专业的重视和高级设计人才的需求。设计学相关专业的设置需与社会及各个领域相互交叉融合,带动人们对艺术学科理论的研究与探讨,同时为艺术学科的建设带来了新的机遇与挑战。

数字时代设计创新人才的培养,主要包括数字思维和数字创新设计能力的培养,既建立在正确的理论指导之下,又必须从实践中不断提高,体现出理论与实践紧密结合的要求;既要了解创新的科学性与合理性,又必须与人的感官和心灵相契合,体现科学性与艺术性[1]。这些要求反映在设计学研究生培养中必须秉承理论与实践、科学与艺术的结合,力求展现中国设计的智慧和创新创造力。

1 数字时代的设计学学科特征

数字技术的广泛应用催生了一个全新的数字时代,其特征是数字技术在生产、生活、经济、社会、科技、文化、教育、国防等各个领域的应用不断扩大并取得显著效益。数字技术与设计关系的演变已从数字技术未赋能、数字技术加持发展到数字技术赋能,设计产业也必将成为数字技术重要的应用领域,有助于形成多元化生机勃勃的创新设计,并造就深刻的设计思想和精湛的设计技法表现形式。

1.1 数字时代的培养目标特征

设计是指人类改变外部世界,优化生存环境,创造丰富多样的生产生活方式,同时推动现代社会的文明体验、相互沟通与和谐进步。设计学是研究设计发生及发展的规律、应用与传播的价值,强调理论与实践的结合,是集多种学科智慧、创新研究与教育为一体并正在蓬勃崛起的新兴学科。数字时代设计学硕士研究生教育应坚持立德树人、德育为先,培养具备人文科学、社会科学和自然科学学科基础知识;具有行业责任意识和国际视野;掌握设计学研究方法、技术手段和评价技术;能够积极适应数字时代变革创新性解决设计问题的复合型人才。

1.2 数字时代的研究方向特征

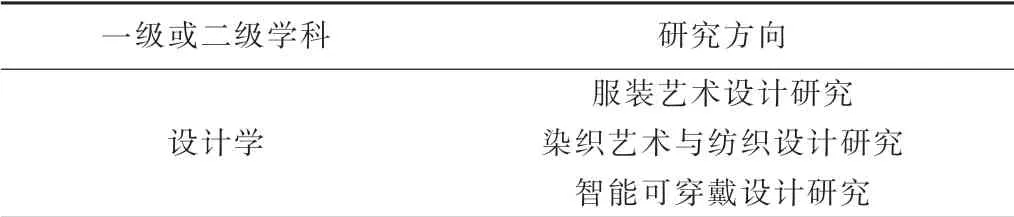

西南大学设计学学科设立于2012年,为国内首批设计学一级学科硕士点。根据国家对设计学学科的要求和设计产业的发展趋势,经几次调整确定服装艺术设计研究、染织艺术与纺织品设计研究、智能可穿戴设计研究三个学科方向,见表1。坚持艺术与科学相融合、传统与现代相结合的培养模式,在设计理论研究、非物质文化遗产和民族民间研究、现代技术设计方面成果突出,设计学已成为我国中西部最具有影响力的特色学科,为区域地方经济文化建设和我国纺织服装强国战略做出了积极贡献。

表1 设计学学术型硕士研究方向

1.3 数字时代的课程设置特征

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016.3.17)多个篇章涉及互联网内容。第六篇《拓展网络经济空间》指出,牢牢把握信息技术变革趋势,实施网络强国战略,加快建设数字中国,推动信息技术与经济社会发展深度融合,加快推动信息经济发展壮大。顺应数字时代推进,从2015年开设专业选修课程“数字化艺术设计”,后来调整为“数字化产品设计”,见表2。在研究生课程学习阶段,完成对数字理论基础知识的完善,也逐步满足设计过程和最终呈现形式具有多学科、多领域的交叉性与融合性。

表2 数字化课程设置

2 数字时代的设计创新人才培养模式构建

数字时代的教师身份,从知识生产者转向知识建构者,从教学管理者转向学习引领者,从课程讲授者转向课程开发者[2]。设计学研究生导师的角色更要与时俱进,走在学科发展的前沿,跳出固有培养模式的桎梏,从培养多元化创新能力出发,塑造数字科学与艺术结合的复合型设计创新人才。

2.1 数字创新设计人才

设计学研究生教育虽然具有专业性和学术性两个面向,但两者之间在根本上没有区别,创新思维和能力的培养成为终极目标。其中专业性注重于设计的实践能力,学术性则涵盖了对于设计相关问题解决方式的探究,都离不开对数字创意源泉、表达方式和实现手段的综合训练和实践。

2.2 培养方法创新

培养方法从三方面入手。首先是创新教学模式和手段,在跨界中改革探新:不局限于本专业固定的教学方法,在讲课的过程中融入不同学科的知识理论,让学生自主学习,挖掘创新能力;其次是改变评价机制,提供创新平台全程育人,将校内的专业建成行业和产业的智库和平台,展示学生的优秀作品,激发学生的竞争意识和创新潜能。充分利用校、企、产、学、研合作平台和国际合作办学平台,为创新型设计学学科人才培养构筑一个开放式的大系统[3];最后是开阔眼界,增强专业技能,产学研三个维度深挖潜能:如通过实践活动、向优秀人才提问、利用互联网查阅、持续性交流讨论、参加国际活动和比赛等,及时了解行业新形势、新动态,从而有目标地学习探索并积累运用在设计中,不仅实现了个性化培养,也提升了学科人才的创新能力。

2.3 设计创新人才培养模式的构建

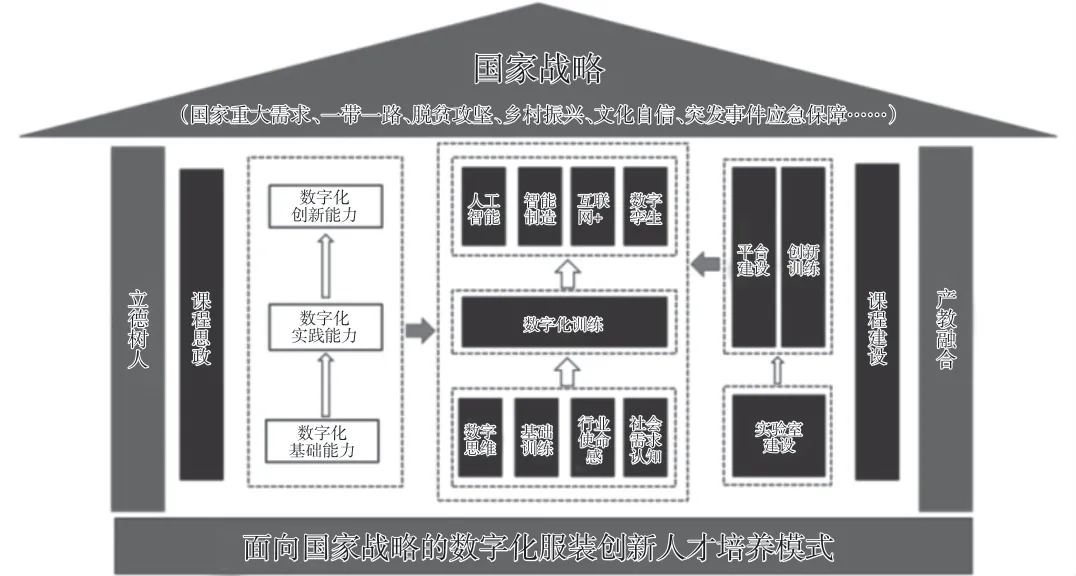

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(2021.3.12)第五篇《加快数字化发展 建设数字中国》指出,迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。以西南大学设计学学术型硕士研究生培养方向“智能可穿戴设计研究”为例,提出“面向国家战略的数字化服装创新人才培养模式”,如图1所示。

图1 设计创新人才培养模式构建

首先,在课程设置方面,更加注重多学科之间的交叉性与社会实践的衔接。科技强国指导思想下,国家对高性能服装及装备提出自主研发的要求,需要逐步实现艺术学(设计学)与计算机科学(计算科学、信息科学)、工程学、管理学(市场学)、经济学(技术经济学)的有效融合,才能真正实现自主创新[4]。

其次,学位类别细分和方向设置方面,针对“智能可穿戴设计研究”设计学学术型硕士研究生,在研一第1学期完成相关数字理论学习,第2学期完成数字化实践能力培养;从研二开启数字化自主创新开放课题和团队研究课题相结合方式,完成研究生阶段的研究方法和研究思路培养。

最后,学术培养采用双导师制度,针对不同的研究方向,每个学生每学期可增加一位以上的校外企业导师,主要负责学生的社会实践及课题研究项目经验的传授。校内导师负责全程育人,校外企业导师提升全方位的创新和实践培养,相辅相成完善数字化时代的创新设计人才培养。

3 结束语

随着数字化、网络化、智能化的深入,技术的迭代速度越来越快,一步跟不上,步步跟不上。数字化素养亟待贯穿于设计学学科创新设计人才的全程培养,以校企创新数字化平台为依托,建立健全数字化教学资源,从数字化基础能力入手,结合数字化实践能力训练,逐渐培养数字化创新能力,势将成为数字时代创新设计人才培养模式的主题。同时,大学不能放弃核心要素的学习和研究,要从大数据、企业培养、中国大学三个维度分析和完善设计学学科创新人才培养,才能践行科技引领和人才水平支撑国力发展,科学研究与高等教育深度融合的世界高水平大学发展之路。