四川盆地德阳—安岳侵蚀裂陷槽分段性演化分析和油气勘探意义

马奎,文龙,张本健,李勇,钟佳倚,王云龙,彭瀚霖,张玺华,严威,丁一,陈骁

(1. 中国石油西南油气田公司勘探开发研究院,成都 610041;2. 成都理工大学,成都 610059)

0 引言

勘探实践证实,四川盆地德阳—安岳大型“槽盆”对震旦系—寒武系特大型天然气藏的形成和分布具有重要控制作用。20世纪60年代,中国石油天然气股份有限公司围绕着四川盆地德阳—安岳大型“槽盆”周缘和古隆起勘探,相继发现了威远、资阳和高石梯—磨溪震旦系灯影组气田,其中高石梯—磨溪探明储量规模超万亿立方米。2020年,位于川中古隆起北斜坡PT1井震旦系灯影组二段气层厚127 m,测试日产能达122×104m3,获得重要勘探发现,证实德阳—安岳“槽盆”北段东侧灯影组台缘具有巨大勘探潜力,并有望发现又一个万亿立方米规模的大气田[1]。

随着四川盆地震旦系—寒武系油气勘探工作的不断深入,德阳—安岳“槽盆”存在的事实已被普遍接受。但从目前的研究来看,关于“槽盆”地貌形成机理、演化过程等方面存在诸多分歧。前人根据对该“槽盆”的属性认识,提出了诸多称谓,如:拉张槽[2-3]、侵蚀谷[4-5]、裂陷槽[6-11]、台盆[12]、拉张侵蚀槽(Extension-erosion groove)[13]。“拉张槽”或“裂陷槽”观点强调“槽盆”的形成受控于拉张作用,但两者在拉张机制和发育时限上有分歧:前者强调兴凯地裂运动,认为“槽盆”形成于灯影组沉积早期,经历过大幅度隆起和剥蚀过程,“槽盆”主要从寒武纪开始[2-3];后者强调裂谷作用,认为基底断裂“活化”对“槽盆”的形成具有重要影响,川中古隆起具有“沉积型古隆起”的性质,“槽盆”从震旦纪(灯二段沉积期)就开始发育[6-8,11]。“侵蚀谷”观点强调“槽盆”主要是岩溶和地表水流侵蚀形成的谷地,后被下寒武统填平补齐[4-5]。“台盆”或“拉张侵蚀槽”观点均强调拉张和侵蚀的共同作用,但主要是侵蚀作用造成的[12-13]。

虽然德阳—安岳“槽盆”的成因存在多种观点,但存在争论的焦点在于该“槽盆”内和台地区灯影组的沉积是否存在相变及“槽盆”内是否存在灯影组的缺失。且这些结论主要基于“槽盆”局部范围研究,并没有将“槽盆”不同部位的沉积特征和成因演化进行对比分析。笔者及团队近期通过研究,认为德阳—安岳“槽盆”灯影组沉积分布特征和沉积模式在横向上具有明显差异,说明该“槽盆”的形成及演化可能存在分段特征,因此不能笼统地归结为拉张裂陷成因还是岩溶侵蚀成因,应该分段进行讨论。本文在总结前人的研究基础上,利用钻井、野外露头样品、岩心和地震资料,对比分析德阳—安岳“槽盆”及周缘灯影组沉积分布特征,结合“槽盆”地貌和发育特征,对其形成进行分段讨论,建立成因演化模式,以期为四川盆地灯影组拓展勘探提供方向。

1 地质背景

研究表明,震旦纪—寒武纪早期为Rodinia超大陆最终裂解,Gondwana大陆初步聚合时期[14]。扬子板块处于古海洋漂移环境,处于Rodinia超大陆裂解效应背景下,未与Gondwana大陆发生聚合,位于上扬子地块的四川盆地应力为拉张为主弱挤压为辅的地质背景。研究表明,火山岩浆事件指示四川盆地北缘和西缘发生多期次裂谷活动[15-16],并且延伸至上扬子地块内部,控制了前震旦纪裂谷的分布和形成,对四川盆地震旦纪—早寒武世的沉积地貌格局具有控制作用[17]。由于震旦纪多幕次桐湾运动,上扬子地区抬升,导致四川盆地灯影组遭受不同程度的剥蚀,并在灯影组内部、灯影组与寒武系之间平行不整合接触[18]。基于最新的钻井及地震资料,对德阳—安岳“槽盆”进行重新刻画,并明确其展布范围。“槽盆”北至盆地绵阳—德阳(见图1),中至资中—安岳,南至宜宾—泸州。由灯二段和灯四段沉积期两期构成,灯二段“槽盆”分布于盆地中部和北部(以下简称川中、川北)地区,呈“U”型展布,而灯四段槽盆贯穿整个四川盆地,呈南北向展布。研究表明,灯二段和灯四段两期“槽盆”控制了周缘震旦系—寒武系成藏要素匹配和油气分布[18]。

图1 四川盆地区德阳—安岳“槽盆”分布位置图

2 灯影组沉积特征

通过建立德阳—安岳“槽盆”及周缘灯影组格架,对比灯影组沉积特征,对揭示“槽盆”成因具有指示意义。

2.1 川北地区

分析川北地区野外 4个灯影组典型露头岩性和岩相资料(见图2、图3),认为川北灯影组发育深水沉积,由“槽盆”至台地方向,灯影组发育盆地—斜坡—台地边缘—局限台地完整沉积模式。

图2 德阳—安岳“槽盆”内灯影组岩性特征

图3 金凤剖面灯影组综合柱状图

盆地相以平武金凤剖面为代表。位于盆地内斜坡深水区,其底部与陡山沱组泥岩整合接触,顶部与麦地坪组薄层状硅质岩整合接触,未见明显剥蚀迹象。灯一段至灯二段岩性主要为深灰—灰黑色泥晶白云岩、硅质白云岩夹灰黑色硅质岩、深灰色泥晶灰岩(见图2a、图3);灯三段岩性主要为深灰色薄层状泥质白云岩及灰黑色硅质岩;灯四段岩性主要为深灰—灰黑色泥晶白云岩、硅质岩、泥晶白云岩(见图2b、图3)。灯影组沉积期,该剖面所在地位于浪基面以下,能量较低,几乎无颗粒沉积物和藻类生物沉积。且由于沉积速率低,地层厚度较浅水区明显减薄,剖面实测灯影组厚度只有44 m。

斜坡相以林庵寺剖面为代表,实测总厚度183 m。灯影组未见底,顶部与麦地坪组呈整合接触。灯二段岩性以深灰色薄—中层泥晶白云质灰岩、中厚层灰质白云岩为主,局部可见纹层构造(见图2c);灯四段底部为薄层泥晶灰岩与泥晶白云岩互层,顶部为黑色薄层硅质岩。斜坡环境沉积构造变形丰富,见间歇性滑坡产生的滑塌构造(见图2d),硅质岩沉积物中夹杂着硅质白云岩滑塌体。由于位于台地向盆地一侧的过渡区,水体深、温度低,处于碳酸盐补偿深度之下,水体常处于停滞状态,透光性差,不利于碳酸盐岩的堆积。

台地边缘如高家山剖面,实测总厚度852 m(见图4)。灯影组底部未出露,灯二段顶部层状砂屑白云岩与灯三段薄层状黄灰色砂质泥岩不整合接触,灯三段薄层状黄灰色石英砂岩与灯四段薄层状灰色砂质白云岩整合接触,灯影组顶部风化壳,与寒武系底部泥质灰岩呈不整合接触。台地边缘水体能量高,是藻黏结滩和藻丘十分有利的发育区,主要堆积亮晶颗粒白云岩、藻黏结白云岩、和藻叠层白云岩等沉积物。高家山剖面灯四段中常见具有明显的丘状正向地貌特征的微生物丘滩体,由颗粒滩、藻黏结滩和藻丘相互叠置形成,单体规模大,横向发育广。

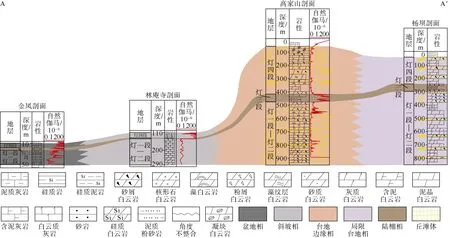

图4 川北地区金凤—林庵寺—高家山—杨坝剖面灯影组沉积相图(剖面位置见图1)

局限台地如杨坝剖面,总厚度824 m(见图4)。灯影组底部与观音崖组(陡山沱组)整合接触,顶部与下寒武统筇竹寺组不整合接触,灯二段和灯三段不整合,灯三段和灯四段为连续沉积。局限台地相位于台地内部的广阔地区,地形相对平缓,局部地貌隆起区发育台内丘滩体,其纵横向发育规模较台缘丘滩小。台内大部分地区由于受到台地边缘隆起区遮挡,水体能量减弱,水体循环受到较大程度的限制,主要堆积的是泥晶白云岩。杨坝剖面灯二段中发育多套丘滩体,但单层厚度小。灯四段丘滩体发育薄层丘滩体,岩性以泥晶白云岩为主,其次为砂屑白云岩。沉积构造见水平层理,偶见波状层理。

综上分析认为川北灯影组为深水低能沉积,而台地灯影组为高能浅水沉积,灯影组在区域上发生了明显的岩性岩相变化。震旦纪晚期,四川盆地北缘发生了强烈的拉张裂陷作用。由于沉积古地貌和环境差异,裂陷和台地灯影组沉积存在明显岩性和岩相变化。桐湾Ⅰ幕和Ⅱ幕时期,川北地区处于沉积古地貌低部位,遭受的剥蚀作用较小,导致灯影组保留了更多深水沉积记录。

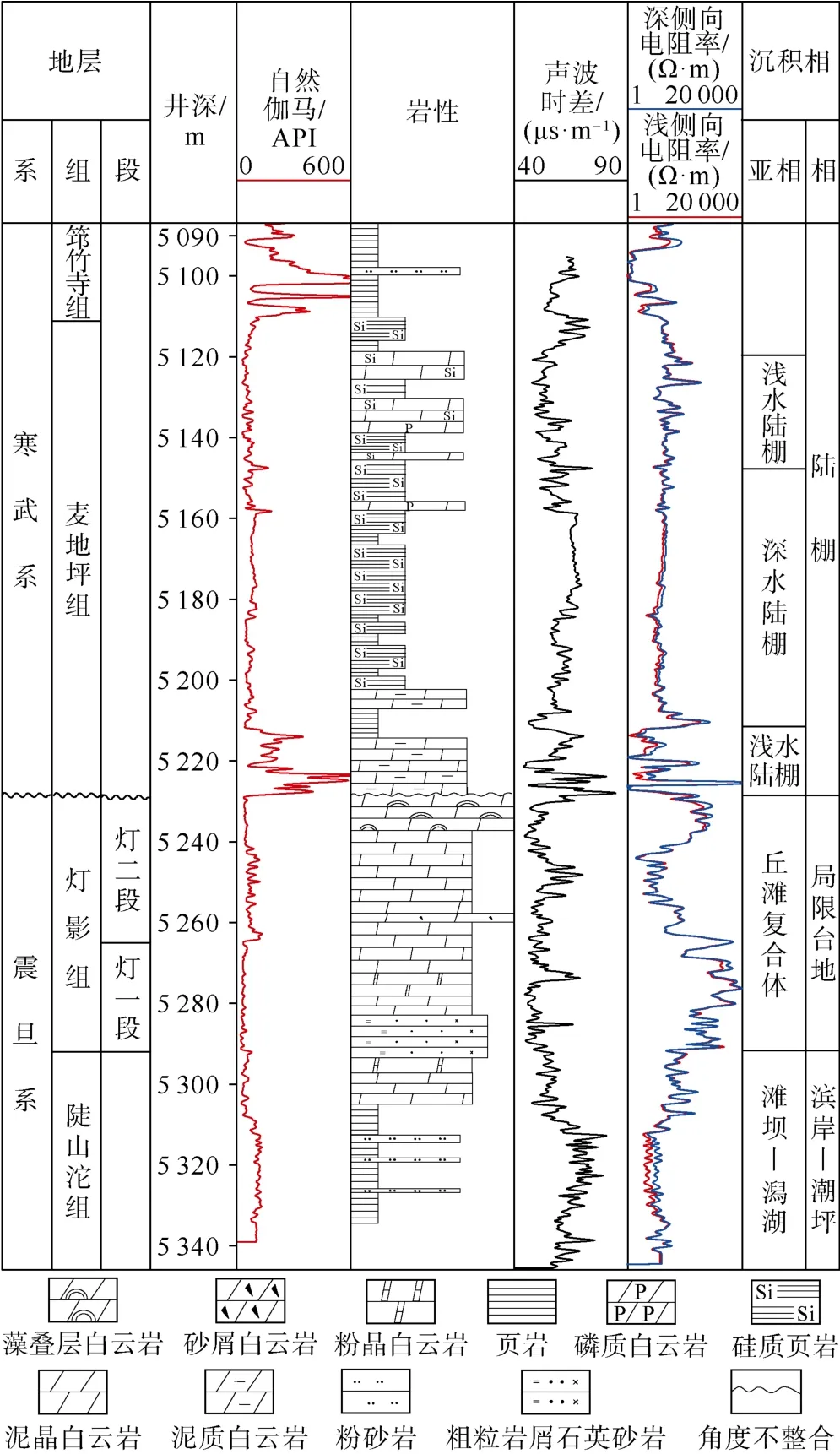

2.2 川中地区

川中地区灯影组沉积特征与川北地区存在明显差异,“槽盆”和台地灯影组无岩性和岩相差异。如位于川中“槽盆”的ZY1井,该井钻穿灯影组进入陡山沱组,该井灯影组厚度较薄,顶部藻叠层白云岩之上为含磷元素较高的泥质白云岩、白云质泥岩,区域上属于麦地坪组沉积,可以推断灯三段和灯四段缺失,寒武系直接与灯二段底部呈不整合接触(见图5)。灯二段顶部为藻纹层白云岩沉积,见溶蚀孔洞发育(见图2e、图2f、图5),与灯影组浅水台地沉积特征一致,而与川北金凤剖面灯影组深水沉积特征有明显差异。位于“槽盆”东侧陡坎上的GS131井灯四段发育藻纹层白云岩(见图2g、图6),表明沉积时期水体环境较浅,能量相对较高,有利于微生物岩建造,但该井灯四段厚度明显减薄,仅55 m厚,可推断其中上部地层遭受剥蚀。其沉积特征与川北林庵寺剖面所代表的斜坡相深水沉积特征具也有明显差异。

图5 ZY1井灯影组综合柱状图

图6 川中ZY1井—GS131井—GS1井—GS21井连井剖面灯影组沉积相图(剖面位置见图1)

川中地区灯影组台缘带规模小,且“槽盆”未见深水沉积,槽盆-台地灯影组沉积相特征不存在明显变化(见图6)。表明晚震旦世,川中地区“槽盆”还没有形成,或者仅出现雏形,水体环境较浅,不发育盆地和斜坡相深水沉积,推测川中现今槽盆—台地地貌格局由桐湾期强烈侵蚀作用而成。

2.3 川南地区

相比川中地区,川南地区灯影组水体环境更局限,“槽盆”和台地也不存在沉积相变。N2井灯一段、灯二段下部发育240 m厚的膏盐岩和30 m厚的膏质白云岩,为蒸发潟湖环境沉积产物;上部主要发育藻凝块白云岩和藻叠层白云岩以及泥晶白云岩,为台内丘滩相、台坪相沉积产物,见葡萄花边构造及溶蚀孔洞发育(见图2i)。灯二段顶部直接与麦地坪组硅质岩、硅质白云岩不整合接触,缺失灯三段和灯四段沉积(见图7)。表明灯一段和灯二段沉积期,川南水体环境较浅,为碳酸盐局限台地沉积[19]。TT1井灯二段发育藻云岩和砂屑白云岩,灯四段厚度仅96 m,岩性主要为藻砂屑粉晶白云岩和粉细晶白云岩(见图2h、图8),为侵蚀作用后的残余地层沉积。“槽盆”和台地灯三段和灯四段厚度存在明显差异,而Y1井灯二段厚287 m(未钻穿),岩性以藻白云岩和晶粒白云岩为主。灯四段厚374 m,地层明显较TT1井厚,岩性为藻纹层白云岩、泥质白云岩和晶粒白云岩,均为浅水台地沉积环境(见图8)。表明川南灯四段沉积期并未发生槽盆—台地地貌分异,现今槽盆—台地地貌形成主要由于桐湾Ⅱ幕侵蚀作用所致。

图7 N2井灯影组综合柱状图

图8 川南TT1井—N2井—Y1井连井剖面灯影组沉积相图(剖面位置见图1)

3 “槽盆”构造分段及地质特征

研究表明,四川盆地灯影组基本继承了陡山沱组沉积期的古地理格局[20],受晚震旦世裂陷拉张和桐湾多幕次侵蚀作用共同控制,灯影组“槽盆”不仅具有分段性特征,且不同位置地貌表现出较大差异。

根据深度和宽度,将灯影组“槽盆”分为北段、中段和南段(见图1)。北段主要指川北地区射洪—绵阳—广元一带,灯二段、灯四段“槽盆”两侧宽度分别为20~120 km、140~270 km,深度最高超过1 000 m。灯二段、灯四段两期台缘带分离,宽度分别为 40~130 km、20~70 km,厚度分别为650~1 000 m、350~450 m。中段主要指川中地区遂宁—安岳—资阳一带,灯二段、灯四段“槽盆”两侧宽度分别为0~80 km、140~150 km,东侧灯二段、灯四段台缘带叠置发育,台缘带规模明显较川北地区小。灯二段、灯四段台缘带宽度分别为15~20 km、10~15 km,厚度分别为260~300 m、450~500 m。南段主要分布于盆地南部(以下简称川南)宜宾—隆昌、永川一带地区,主要指灯四段“槽盆”,灯二段“槽盆”不发育。“槽盆”宽度为140~200 km,东侧灯四段台缘带规模较川中地区更小,宽度为10~15 km,厚度为260~300 m。从“槽盆”展布特征分析来看,其具有北宽陡、南窄缓的形态特征。

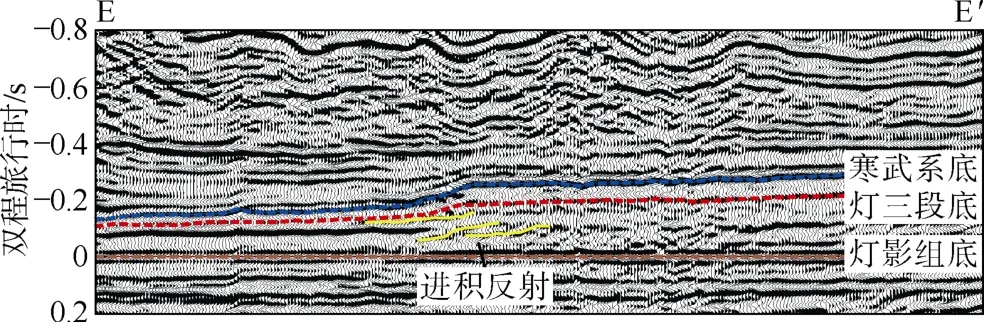

“槽盆”北段:地震资料显示“槽盆”北段周缘灯二段和灯四段两期退积型台缘特征明显(见图9),揭示了川北灯影组处于多期拉张构造背景,且灯四段沉积期裂陷拉张作用强于灯二段沉积期。台缘带厚度和宽度较川中地区台缘带更大,台缘带保存更加完整。野外露头资料证实“槽盆”北段灯影组和沉积记录更加完整,发育灯二段和灯四段深水沉积。毗邻“槽盆”东侧灯影组台缘带进积反射特征清晰(见图10),指示了沉积由台地向盆地方向进积迁移,形成沉积型台缘带。由于川北地区灯影组沉积期古地貌相对较低,遭受桐湾运动侵蚀作用较弱,沉积记录保存更加完整。因此,认为川北现今槽盆—台地分异格局是由拉张作用而致,且与上扬子地块北缘拉张活动有关[21-22]。

图9 “槽盆”北段及周缘地震解释时间域剖面(灯影组底界拉平,剖面位置见图1)

图10 “槽盆”北段及周缘灯影组地震反射特征(灯影组底界拉平,剖面位置见图1)

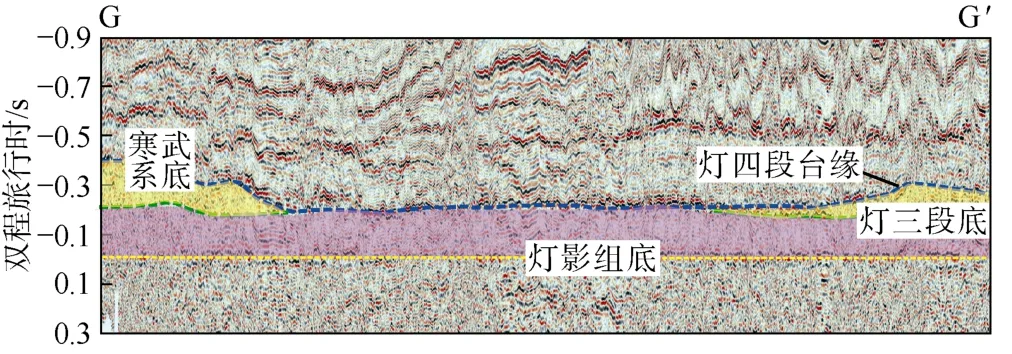

“槽盆”中段:利用已钻井和地震资料,对裂陷槽中段和周缘震旦系灯影组进行精细追踪。灯影组底界、灯二段顶界、寒武系底界由GS1井进行标定。麦地坪组和筇竹寺组底界由ZY1井进行标定。地震资料显示,“槽盆”中段灯三段和灯四段由剥蚀作用而造成缺失,下寒武统与灯二段直接接触。灯二段和灯一段由“槽盆”向台地方向逐渐增厚,灯二段顶部同向轴在台缘带消失。灯三段和灯四段由台地向盆地方向逐渐减薄,位于“槽盆”边界处逐渐尖灭(见图11)。灯影组地震反射表现为明显的削截特征,表明“槽盆”中段遭受强烈的侵蚀作用,形成灯二段和灯四段两期台缘垂向叠置地貌(见图12)。

图11 “槽盆”中段灯影组底界拉平地震解释时间域剖面(剖面位置见图1)

图12 “槽盆”中段及周缘灯影组地震反射特征(灯影组底界拉平,剖面位置见图1)

“槽盆”南段:规模较川中和川北地区明显较小(见图13)。主要表现在灯影组厚度并未出现较大差异。灯二段“槽盆”从川北延伸至川中高石梯地区,并没有延伸至川南地区。地震资料显示灯一段+灯二段厚度厚且稳定分布,不发育槽盆—台地地貌,岩性岩相不存在差异,为碳酸盐台地沉积[19]。台地灯三段—灯四段厚度薄且平缓,向槽内方向地层逐渐减薄。此外,“槽盆”南段周缘台地地层削截特征明显(见图14),表明现今槽盆—台地地貌为桐湾运动侵蚀作用所致。基于沉积特征研究和地貌特征分析,认为德阳—安岳“槽盆”北段和中—南段灯影组沉积模式具有较大差异,“槽盆”的性质也不一样,具有明显的分段性特征。“槽盆”北段主要以伸展裂陷作用为主,侵蚀作用相对较弱,保存了更多灯影组沉积记录。“槽盆”中—南段主要为侵蚀作用改造而成。因此,认为德阳—安岳“槽盆”应该是“北沉积、南侵蚀”共同作用改造的结果,应该将其准确表述为“侵蚀裂陷槽”(下文将“槽盆”称为“侵蚀裂陷槽”)。“侵蚀裂陷槽”内涵与前人差异性主要体现在成因演化在空间上具有分段性,而不是统一整体演化的结果(如拉张侵蚀槽[13]等)。

图13 “槽盆”南段灯影组底界拉平地震解释时间域剖面(剖面位置见图1)

图14 “槽盆”南段及周缘灯影组地震反射特征(灯影组底界拉平,剖面位置见图1)

4 侵蚀裂陷槽形成和演化

震旦纪—早寒武世,川北地区与川中—川南地区不仅在动力学构造背景有不同,岩溶侵蚀作用强度也存在差异。从地球动力学角度来看,受控于震旦纪基底构造薄弱带、南秦岭地幔上隆底侵和原特提斯洋壳板片拖拽联合控制作用,扬子台地边缘发生强烈的板内拉张裂陷活动,从而导致扬子台地北缘甚至台地内部发生广泛拉张裂陷活动[15-17,22]。这种拉张作用在盆地北缘最为强烈,向盆地内部逐渐减弱,并在川北地区形成与地堑-地垒模式相似的隆坳沉积格局。因此,川北地区是拉张裂陷应力作用的主要区域,也是德阳—安岳侵蚀裂陷槽具有拉张裂陷性质的关键。由于侵蚀地貌的差异性,造成川中—川南地区和川北地区侵蚀强度有差异。因此,德阳—安岳侵蚀裂陷槽不同部位在时空演化上都会存在差异,不能整体进行分析和考虑。基于钻井、野外和地震资料,对德阳—安岳侵蚀裂陷槽形成演化进行分段性讨论,其演化过程如下。

灯一段和灯二段沉积期,川北地区拉张裂陷作用强烈,形成拉张裂陷槽。槽内水体环境较深,灯影组微生物碳酸盐建造速率慢,沉积地层薄,形成低能深水沉积物。而台地上灯影组沉积水体环境较浅,有利于形成微生物碳酸盐建造,灯影组厚度大,丘滩相十分发育。而川北地区拉张裂陷槽伸入克拉通内部范围有限,主要延伸至川中遂宁以北(见图15a)。而川中—川南地区拉张裂陷作用较弱,并未形成槽盆—台地地貌,为碳酸盐台地浅水高能沉积环境(见图16a)。

图15 德阳—安岳侵蚀裂陷槽北段晚震旦世演化模式图

桐湾Ⅰ幕期,桐湾Ⅰ幕由于侵蚀作用,灯二段顶部形成负向地貌。虽然川北地区遭受侵蚀作用,但由于沉积古地貌低,侵蚀强度较小,发育以沉积型为主的灯二段台缘带(见图15b)。而川中—川南地区沉积古地貌较高,发生强烈的侵蚀作用,形成了以“侵蚀”成因为主的侵蚀槽(见图16b)。

灯三段和灯四段沉积期,灯三段沉积期汉南古陆抬升,大量陆源物质开始向盆地内部输入,克拉通内以陆棚沉积和潮坪沉积为主。灯四段沉积早期为相对海退阶段,开始出现碳酸盐台地沉积,并且向深水陆棚方向进积扩张,形成北东向展布的“早期台缘”带,台缘带内部高地貌控制了高能丘滩沉积[23-24]。灯四段沉积晚期,川中—川北地区整体为相对海退过程,碳酸盐台地及台缘相带进一步向北西方向深水陆棚方向进积扩张,川北地区槽盆—台地发育沉积分异,并在台缘带附近形成了高能丘滩相沉积(见图15c)。而川中—川南地区为碳酸盐台地沉积,并未形成槽盆—台地地貌(见图16c)。

桐湾Ⅱ幕期:川中地区基底岩层为太古宇—下元古界刚性结晶基底,基底稳定且不容易发生构造变形。川西北地区基底为褶皱基底层,容易发生构造变形[25]。震旦纪—寒武纪早期华南板块位于赤道附近[26],为炎热气候背景[27-28],碳酸盐岩更容易遭受风化剥蚀。相对桐湾Ⅰ幕,Ⅱ幕运动区域海退幅度更大、侵蚀作用更强。在桐湾Ⅱ幕运动隆升背景下,受盆地基底差异控制,震旦系灯影组台缘带发生了沉降。由于这种沉降主要表现为川北地区沉积地貌低,为岩溶盆地地貌,盆内水体较深,桐湾Ⅱ幕侵蚀作用相对较弱,台缘带保存更加完整,灯影组保存了更多的沉积记录(见图15d)。由于川中—川南地区为岩溶斜坡和洼地地貌,处于大气淡水的泄水区和汇水区,侵蚀作用最强烈[29],槽内灯三段—灯四段在大部分被侵蚀殆尽,部分地层残留区形成残丘,最终形成以“侵蚀”成因为主的侵蚀槽(见图16d)。

5 油气勘探意义

基于侵蚀裂陷槽形成演化分段性特征,可将侵蚀裂陷槽周缘划分为3大勘探领域(见图17)。

图17 德阳—安岳“侵蚀裂陷槽”及周缘灯影组勘探有利区带图

首先,由于侵蚀裂陷槽北段主要为拉张作用而成,导致灯影组发育沉积型大型台缘带,控制了岩性丘滩体发育。此外,由于侵蚀作用较弱,灯影组顶部不整合面不能作为有效运移通道,阻止生成的油气沿不整合面向构造高部位运移而发生散逸,油气能够在岩性丘滩体中有效聚集。因此,针对川北斜坡灯影组台缘带,应以大型岩性油气藏为重点勘探对象。目前,北斜坡灯二段台缘带PT1井气层厚119.26 m,气水界面为-5 550 m,较磨溪地区灯二段气水界面低约400 m,测试天然气日产气 122×104m3[1]。灯四段台缘带JT1井气层厚 101 m,低于高石梯—磨溪气水界面约2 000 m,证实了川北地区灯影组沉积型台缘大型岩性圈闭存在[30-31]。初步刻画川北灯二段台缘带岩性圈闭合计总面积达5 732 km2,主要分布于蓬莱—三台—剑阁一带。灯四段台缘岩性圈闭面积合计达3 840 km2,主要分布于射洪—盐亭—阆中地区。预测资源量超万亿立方米,目前勘探程度较低,是盆地天然气规模增储新阵地。

其次,川中地区侵蚀裂陷槽主要为侵蚀成因,台地灯影组广泛遭受侵蚀岩溶作用,大面积发育岩溶储集层。高石梯—磨溪灯影组台缘发育特大型整装气藏,目前已进入高效勘探开发阶段,探明储量规模超4 000×108m3[32]。川中地区台内灯四段丘滩体经过桐湾Ⅱ幕运动的强烈侵蚀,在顶部50 m范围形成大面积岩溶储集层。经水平工艺井改造,提高优质储集层钻遇率。如台内龙女寺地区水平工艺井MX129H灯四段测试日产能高达141×104m3。目前,川中古隆起台内灯四段有利勘探面积达1 950 km2,主要分布于潼南—合川一带,已提交探明储量1 590×108m3,是四川盆地天然气勘探拓展新领域。

此外,川中—川南地区侵蚀裂陷槽内灯影组沉积为碳酸盐台地沉积,微生物丘滩体发育,经桐湾运动可形成岩溶残丘型潜山。岩溶残丘被侵蚀裂陷槽内下寒武统厚层优质烃源岩包裹,形成岩性-地层复合圈闭,成藏条件优越。侵蚀裂陷槽内灯二段岩溶残丘分布于资中—乐至一带,残丘总面积达290 km2,估算资源量累计达1 500×108m3。灯四段岩溶残丘主要分布于荣县—长宁—宜宾,总面积达1 650 km2,估算资源量累计达11 500×108m3,是盆地天然气勘探战略突破新领域。

6 结论

德阳—安岳侵蚀裂陷槽及周缘灯影组沉积特征具有明显差异。侵蚀裂陷槽北段灯影组存在深水沉积,川北灯影组发育盆地—斜坡—台地边缘—局限台地沉积模式。川中—川南地区灯影组不发育深水沉积,为碳酸盐台地沉积环境。

德阳—安岳侵蚀裂陷槽是沉积分异和岩溶侵蚀共同作用叠加改造而成。侵蚀裂陷槽北段以拉张裂陷作用为主,发育沉积型台缘。侵蚀裂陷槽中段和南段以侵蚀作用为主,形成侵蚀型槽盆—台地地貌。

基于侵蚀裂陷槽北段拉张、中—南段侵蚀改造的分段性演化特征,将侵蚀裂陷槽及周缘灯影组划分为3大勘探领域:川北台缘岩性丘滩体、川中台内岩溶丘滩体和川中—川南槽内岩溶残丘,资源潜力大。其中川中—川南槽内岩溶残丘是盆地天然气勘探战略突破新领域,川北台缘岩性丘滩体是盆地天然气万亿资源增储新阵地。

致谢:本文研究得到中国石油西南油气田公司杨雨、沈平等大力指导;中国石油勘探开发研究院汪泽成教授提出了宝贵的建议和帮助,在此一并感谢!