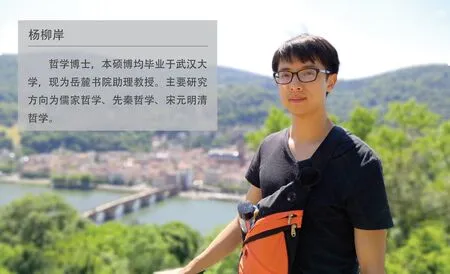

青年学者杨柳岸谈《论语》:把阅读经典分散到更长的人生历程中去

本刊记者/刘秋香 实习记者/伍慧怡

现代人读《论语》,绕不过杨柳岸一家。他曾祖父杨树达写下的《论语疏证》是学界经典,他伯祖父杨伯峻在二十世纪六十年代写下的《论语译注》已经成为世界上许多大学的文科教材或重要参考书,而他父亲杨逢彬历时十年写下的《论语新注新译》甫一出版,即获好评如潮。

《论语》可谓是杨柳岸的家传之学,但他与这本书的相遇,是基于高三备考期间的苦闷——他想要寻找化解苦闷的解药。后来他给学生上《论语》导读课,在不经意间就会重回那段高三岁月。

《论语》的读法:翻到哪页读哪页

《十几岁》:您曾说自己在高中时就有古汉语语感,且很早就建立了跟古籍的亲近感。能否跟我们谈谈您在青少年时期的古籍阅读?

杨柳岸:初中前,我在长沙生活,家里有很多藏书,《史记》《左传》《战国策》《国语》等古籍的白话版,我自己读过一些。上初中后,我跟在武汉大学中文系任教的父亲到武汉生活,在他的引导下,我才开始系统地阅读古籍。最开始读的是诗,父亲喜欢白居易的诗,那个时候我才知道小学教材里的《草》原来叫《赋得古原草送别》,是八言不是四言。《长恨歌》《琵琶行》这种长诗,父亲不光让我背,他还会跟我讲解,固定一周一次,除非他特别忙或者我要考试。

再大一点,我开始接触骈文。《昭明文选》里诸如《两都赋》《上林赋》我都读过,父亲也讲过。还有骆宾王的名篇《讨武曌檄》,也是骈文,文采非常好,但是是骂人的文章。

到了高中,我开始读宋词,当时的契机是我父亲参与编著《宋词名篇故事》,他很喜欢姜夔的词。

《十几岁》:您父亲是什么时候带您读《论语》的呢?

杨柳岸:通读《论语》是在高三,我自己找来看的,那一年《论语》读了十几遍。当时备考很无聊、很憋闷,在这种时候,人会听得进教训,《论语》中的教训是很深刻的。

高三学的都是些应试的东西,但人总要能够说服自己去学,才会有一种内生的动力。所以我会关注《论语》中跟“学”有关的部分。比如孔子说:“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”即“六言六蔽”,其实不管是好仁、好知、好信、好直,还是好勇、好刚,都是一些好的倾向,是有愿望去变成一个更好的人。但孔子说如果不去学习的话,这些品质全都没法保持在一个正确的轨道上。

《十几岁》:《论语》是语录体,不成系统,也缺乏具体的语境和背景介绍,您最初读起来觉得有难度吗?

杨柳岸:我最开始读《论语》时,就没有一页页、一条条往下读,看不懂就换下一条看。翻到哪页读哪页,这不是一种很轻松的阅读方式吗?

《论语》很生动,孔子跟学生吵架,骂人的话都被记录下来,比如“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也”。这话现在成为俗语了。《论语》中还有很多场景描绘,比如“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,场景刻画非常细致,很亲切。

我认为,读经典原著,花两个月把它仔仔细细啃一遍,不如轻轻松松多翻几遍,很多东西看一遍没有感受和体会,可能要到第二遍或第三遍才会有。把阅读时间分散到更长的历程中去,就能以更轻松的姿态去面对它,不要把它当作一个任务去完成。

《论语》的追求:一种文艺复兴式的理想

《十几岁》 :在《论语》中,孔子把“好学”提到了很重要的位置。2000多年前的世袭社会背景下,他为何会如此注重学习?

杨柳岸:这个问题很复杂。我以下要讲的也是基于学术猜想,大概分为三个方面。

一是在孔子生活的时代,已经开始出现职业官僚。那时的官职获取途径主要是世袭制,但一些平民或是没落贵族有机会参与国家或宗族事务管理,就像英剧《唐顿庄园》里面伯爵聘用的经理。但这些人在原本的生活中很少有机会了解这类事务,所以在成为职业官僚前必须要学习。

二是孔子能够接触到文献。孔子是没落贵族,祖上是宋国人,宋国跟春秋时期其他诸侯国不一样,它的国君是商朝的后裔,宋国相当于接续了殷商的香火,把他们的宗庙祭祀继承了下来,商朝的一整套礼仪建制也被宋国保存下来。孔子获取典藏文献、亲近礼仪规制相对容易,据传孔子还曾到周天子的都城雒邑学习周礼和古代文献。

三是孔子个人的原因。孔子对礼仪、文献感兴趣,他自己学习后还愿意教给大家,这是他的个人特质,而他的特质迎合了时代的需求。

《十几岁》:也就是说,孔子希望培养职业官僚?

杨柳岸:《论语·子路篇》中,“樊迟请学稼。子曰:‘吾不如老农。’请学为圃。曰:‘吾不如老圃。’樊迟出。子曰:‘小人哉,樊须也!’”孔子说樊迟是小人,不是说他道德水平低下,而是说他关心的都是些很具体的、形而下的事情,孔子希望他的学生是能够参与政治、参与国家和地方事务管理和决策的人,是能够把他的政治理想,甚至是关于人类生活的理想付诸实践的人。他自己也希望参与政治,孔子周游列国就为了扩大他的影响,想让自己的理想在某一国生根发芽。

《十几岁》:他自己的政治理想大概是什么样子的?

杨柳岸:孔子的理想是一种文艺复兴式的理想,他希望回到周初的状态,即复兴周礼。孔子讲究“庶、富、教”,庶就是人口,富就是富裕,教就是教化。一打仗人口就多不起来,富和教更无从谈起。孔子希望诸侯之间能够停止征伐,让百姓休养生息,然后鼓励生产、增加人口,再把礼乐之教传递到庶民的生活中去。

孔子所处时代最大的问题是混乱,这种混乱不仅表现为诸侯国之间的征伐,更根本的问题是社会等级、社会阶层的失序。以鲁国为例,鲁国的国政被大夫把持,季氏的家臣又代行了大夫的权力,社会非常混乱。孔子要以“礼”来实现社会的和谐,希望天子、诸侯、大夫、家臣都回到各自的位置上。

《论语》的主角:孔子是一个生命力很强的人

《十几岁》:在您的理解中,孔子是一个什么样的人?

杨柳岸:孔子是一个生命力很强的人,这种生命力既表现在生理层面,比如他活到了73 岁,也表现在个人意志上,他能够始终坚持理想不放弃,就算颠沛流离。七十来岁回到鲁国后,他还在编书,没有放弃自己的理想,只不过是换一种实现的方式而已。他也不是没有犹豫过,“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”“久不复梦见周公。”他也会有一些狐疑,但他最终还是坚持了下去。

孔子还很善良,他说“仁者爱人”,有这样一种冲动去爱别人,就会想把这个世界建设得更好。他憧憬的是一个等级清晰而又温情脉脉的社会。

《十几岁》:很多现代人都会羡慕孔子的生命力,以及他内心的坚持与笃定。您觉得,孔子的力量源泉在哪里?

杨柳岸:对儒家的体会越深,就越发回答不了这个问题。因为你会发现这个问题先于一切问题存在,但又一直不为人所解答。比如樊迟问孔子农业上的事情,他不乐意回答,还把樊迟鄙薄了一番,但他没有想过怎么把樊迟引到礼仪文化、社会管理的学习上来,觉得没必要。

在某种意义上,儒家要求你从一开始就愿意做一个“极高明而道中庸”的人,你要有这样的意愿,只有这样,你才能够进到这个圈子里来。整个儒学传统,似乎都不会去教一个不想做好人、不想努力的人怎么成为一个好人或是努力的人。

《十几岁》:您的意思是说,孔子也不是所有人都教的。

杨柳岸:我这么说吧,孔子开的是兴趣班和提高班,不开基础班。士农工商,儒家孕育出来的是士,而非后三者。儒家的教育,只向有志于学的人输出。