《无伤时代》中的晴雨隐喻研究

郭聪颖

摘要:魔幻现实主义和意识流的写作手法造成了台湾新乡土小说代表人物童伟格笔下作品晦涩艰难的阅读体验,同时也赋予了读者宽广的阅读和阐释空间。《无伤时代》作为其首次长篇小说的尝试,依循此前作品惯例创设了荒村、细雨、废人的荒败叙事场域。一方面,山村永恒的“无伤细雨”喻指着生活的阻力和苦难,是乡人每一个变“废”节点的固定环境,而“晴”只伴随死亡出现,给了乡人干燥的死的尊严;另一方面,文中永远烈日暴晒的城市和从未干燥的山村构成了新的城乡对峙模式。最后乡人以消极的麻木等死和积极的互相守望抵御苦难之雨,从而赢得了自己的记忆和时间。借由作品中晴雨隐喻的无限延伸,童伟格给了笔下“无伤无碍”的废人以消极自由和诗性正义。

关键词:《无伤时代》 童伟格 隐喻 新乡土小说 台湾

台湾新乡土文学(又有称后乡土文学)是一种主题内涵多元、敘事结构多元、艺术风格多元的开放型文学创作潮流。新乡土之“新”正如台湾作家钟延豪所概括:“旧乡土小说家是高高在上,悲悯着、义愤着小人物的无知无能;新乡土小说家却和他们一起陷入无知无能的混乱中,前者置身其外,后者置身其中。”①作为新乡土文学的代表人物,童伟格的首部长篇小说作品《无伤时代》就极具代表性地体现了其“新”与“乡土”两项内涵。整部小说围绕着主人公“江”展开,以回忆与叙述的形式描述了“江”在乡村生活中的成长经历以及其家人、朋友在这块乡土之上的现实生活,然而,本该温馨热闹的乡村叙事在童伟格的笔下却显得寂寥无声、死气沉沉。魔幻现实主义、意识流的文本组成方法给了作品新的骨架,而不变的荒村描写、城乡对峙又保留了其乡土的灵魂。植根台湾岛滨海的荒村,童伟格用超量的隐喻和跳跃的叙事营造了“废人哲学”②和“荒村美学”,赋予了读者宽广的阅读和阐释空间。所以一方面,台湾新乡土文学以其别样的呈现方式和较高的文学价值亟待大陆学者关注;另一方面,台湾文学是中国文学不可分割的一部分,进一步关注台湾新乡土文学,无疑是对中国当代文学研究的重要补充。

一、“雨”:生的苦难

童伟格的小说自成一种一贯性,从《王考》到《叫魂》《无伤时代》和《西北雨》,他热衷于描写多雨的海滨荒村还有荒村里“无伤无碍”的“废人”们,雨、荒村、“废人”构成了一种腐败变质的意象群,在这个意象群里发生着“物质的败坏到肉体的败坏到行为的败坏到记忆的败坏到想象的败坏”③。近年来,这个意象群中的“废人”和荒村巳得到一定探讨,但学界尚无文章涉及“雨”的譬喻探微。将山村永远都在下的雨截取出来,我们会发现本应润物无声的雨永远和乡人所有的苦难相连;如山村的代理神父称没有降过雨的第一个星期天“是好的”。

很久以前,同样的这位代理神父,开心地向我们宣布,世上第一个星期天是好的,因为当时野地上没有草木、田地间没有蔬菜;神还没有降雨到地上;每个人都各自休息。④

这里,童伟格就通过山村的代理神父之口将山村的雨和宗教中的水意象联结了起来,《圣经》中的水是特殊的,其“既是赐生命的渠道,也是审判、惩罚与死亡的工具;既代表上帝的爱,也代表倾降在背逆和不悔改罪人身上强烈的愤怒”⑤。山村的雨亦是如此,从实指来说,以农耕为经济支柱的乡村依赖降雨生存;而从隐喻义来说,乡人每时每刻都经受着生活之雨的审判,既期待到永远都是艳阳天的城市生活,又恐惧于城市的陌生和遥远。山村的雨譬喻着生活无尽的苦难,永不停歇,永远成为他们前行路上的阻力;祖父死了、祖母瘫倒了,父亲死了、母亲生了肿瘤,而“江”成为“废人”,山村的一切都在朝坏的方向无限接近,只有苦难的雨永恒不变:“雨,只有雨还徐徐下着”⑥。雨带着与其伴生的湿和冷,穿插进乡村每个人的故事里,是他们的人生由没有折痕的无伤时代朝“坏”发展的一个个节点上永恒的背景乐。

除了以显见的降水形式出现,文本中苦难与雨的意义联结还在于无论天气如何,乡村的所有地板总是湿滑的,人们行走在陆地上却以在水中跋涉的姿态移动。母亲在医院遇到的老妇人“手提着好几口塑胶袋,滴滴漏漏在长廊上滑行”⑦,午后的祖母“就两条竹杖滑行,滑来江的父亲在田地上建起的新屋。她在新屋门口泊了竹杖,像泊了马”⑧,刹车皮厂一办公室都是“滑来动去的人脚”⑨,而江在后山外祖母家那“雨中的楼屋”感觉自己“在楼屋里缓缓鱼游……游出长廊、游进厅里”⑩等等。乡村永恒的细雨在路上积成了一道透明的水迹,人们“滑”着步子,“游”着、“楫”着、“漂”着,以一种幽魂式的漫不经心在乡村看不见的水面上漂流,甚至与水生动物形成了微妙的譬喻联结。如婚后被丈夫无视,肥胖到逐渐瘫痪的外祖母,在新婚之夜看到丈夫漫不经心的眼光就联想起自己少女时期见过的一头搁浅的鲸鱼。

那夜是他们的新婚之夜。她看他用一块布磨一把刀。……她在嘴里轻柔地告诉他,不要急。不要急:那些硕大而搁浅的身躯,那些海岸上持刀靠近的人影,那三天、五天、十五天、三十天后,那想必需要极长极缓的时间才能完全消解,所以不必那样着急。(11)

这一夜就是她的“搁浅”之夜,从童年时期感受不到风雨的海底被婚姻拉到陆地,她就地瘫倒,任由爬到身上的丈夫、子女切割分食,成为“废人”中的一员。

二、“晴”:死的尊严

太阳是光和热的来源,是温暖的象征。但在终日阴雨的乡村,晴天却和村庄的每一起死亡相连。江六岁的夏天祖父去世,山村“阳光将新路晒得远近发眩……每位帮忙抬举的村人,都不由得从心底生出一种幸福的感动”(12),几天后,村老也死了,“为了送村老一程,江的祖母重回海边的坟埔地,她愈发相信那是属于草海桐的地域——它垂下厚厚叶瓣,尽量躲避炙人的日光”(13)。草海桐是一种生长在悬崖和砂土上的耐旱植物,草海桐一烈日一海边的坟埔地,这些干燥而温暖的意象群构成了《无伤时代》中的死亡场域,在这里,人们的死去似乎并不痛苦,亲人的悲痛也十分克制。祖父仅仅是“缓缓坐在楼梯上,眯眼俯瞰祖母,颇不耐烦地朝她摆摆手,垂下头,一手支颐,又不动了”(14),村老死在睡梦中,“村人们都一致推崇,认定他确是一位有福气的人”(15)

烈日下的死亡似乎都完成得十分“完满”,比起普遍意义中与“痛苦”“恐惧”相连的死亡,《无伤时代》中的死去仿佛带有一种近乎宗教“轮回超度”的黑色幽默,死的人有着活着的时候没有的福气和愉悦,抬棺送葬的人也感到幸福和感动,外祖母的葬礼更被形容成一场“喜宴”(16)。活着的人对自己所在被雨泡烂的世界如此不满,或者说连不满的情绪就被稀释殆尽,只剩下对未知彼岸一种缥缈而干燥的向往。发生在晴天的一切处决和死亡都如此平和、温暖,仿佛恰恰因为晴空和太阳是温暖、幸福的象征,所以对于终日淋着苦难的雨的乡民来说,作为挣扎的终点和答案的死亡以及监狱才与晴日的譬喻相连。

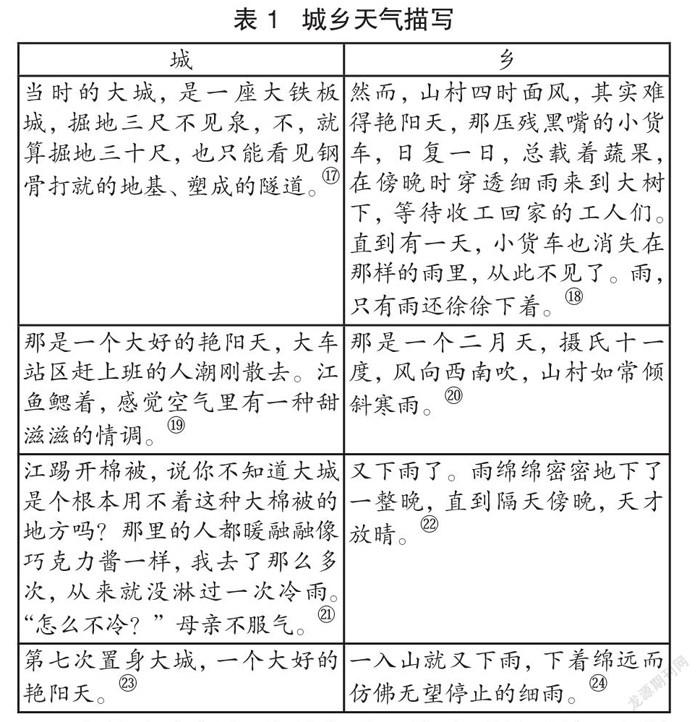

与此同时,《无伤时代》中的晴雨描写也存在着明显的地域差异。作为“乡”的荒村在群山之中终日沐雨,而不远处坐落在海边的“城”在主人公的眼里确终日暴晴(如表1)。

在城乡之间似乎形成了一种晴雨的对峙,山村的许多人都向往过“暖融融像巧克力酱”一样的大城,江从高中开始到大城读书,江的父亲在大城矿井打工,舅舅在大城做生意,等等。但其中大部分的乡人,却又无法融人大城的环境。江的父亲在矿井深处被活活渴死,江在城中变成了“废人”,舅舅做生意屡屡失败,每逢年节带着儿子回到山村骗红包。在大城的乡人,往往就像江救助的那只流浪的盲猫,为了追求健全和完整不断注射来自社会的各种“药液”,最后医好了眼睛却死掉了。最终,江意识到,在山村淋着细雨的乡民就像在停车场原地打转的盲猫,“在那样的地方生活,带点残缺,是可以被原谅的”(25)。山村以其特有的熟人社会和低下的生存成本,包容着这些残缺的存在。想通了这一点,在大城房东家厨房租住的江就返回了山村。江终于坦然地接受了自己“废人”的身份,认定自己和在山林间游荡的流浪汉鬼伯一样,“他们是那些以屋外的全世界为边境,终其一生,日日回去那间小小的熟悉的流放所里的那些人……他们宣称:可以全心全意别无疑虑地‘爱’屋外那一切的人,一定拥有一颗强于常人数百万倍的心脏。终他们一生,他们长不成那样的器官”(26)。江和自己和解的那一刻,山村的雨又下了起来。于是,他选择回到山村去灌淋无伤的细雨,和朽坏的山村一起终老。

三、对“雨”的反抗:乡人的“诗学正义”

台湾作家杨照在《无伤时代》的推荐序中,论及了童伟格小说与乡土小说的亲密与背离。在童伟格的作品中,既没有对作品中小人物的嘲弄,也没有对其的义愤,而“悲叹与义愤,是(旧)乡土文学最核心的价值”。

童伟格放弃了对于乡土人物的关怀、同情,如实地接受他们作为与现实脱节的“废人”存在,打破了乡土文学的核心人道立场。但与此同时(他笔下的人物)超脱了可怜可鄙的地位,成为独立独特的、自由的存在。他绕了路给予乡土与乡土人物,更高的尊严与尊重……只是在文学中,给了乡土诗学正义。(27)

这种“诗学正义”就体现在山村的乡人们虽然互相都不能完全的理解,但愿意互相照看彼此的伤口,愿意在无法表达的汪洋中一座座孤岛上执拗地向对方喊话。在《无伤时代》的山村里,亲近的人之间横亘着言语的“巴别塔”。外祖母终其一生从未了解丈夫叮叮咚咚的敲击是为了做一个画框,祖父和祖母一辈子都像在竞赛,直到祖父死去,祖母“呆立坟埔口,遥望海,像与什么对峙”(28)。山村的人总在自说自话、从不交流,但却愿意不经探问地容纳彼此的残缺,这一点尤见于江的母亲这一角色的设计上。

母亲不理解“我”在城市的遭遇和抑郁,不懂為什么“我”随身携带一只猫的骨灰罐,不明白哪里出错使“我”成为废人,但最终选择了接受和原谅。“那一刻,他明白自己已经成功说服母亲了——在她眼里,他已经是个无伤无碍的废人了。他已经被原谅了”(29)。这一角色的设置一定程度上具有了一种“神性”,这种神性在很多段落中都有描写,如游万忠返回乡村卖棉被,被村人以砍价为由头不断诘问过往时,母亲一口咬定一个中间的价格使交易成交,打断了村人对游万忠的追问。而当“我”告诫母亲“最好不要总是这么乱来,外面每个人都恨你”(30)时,“母亲放下棉被,环胸抱手,缩着脖子,低低笑着,看着外面那片低伏余响的汪洋,仿佛那真的就只是一片游乐场罢了”(31)

小说中的乡人,抑郁的江、生病的母亲、痴呆的祖母、瘫痪的外婆……每一个人都是各种意义上的“废人”,胆小固执,伤病缠身,可身边人却从未想过远离。所以在某种程度上,“伤废”成了培育更好的东西的土壤。正是在这样的背景下,真正的救赎才得以瞥见。就像童伟格在访谈中对记者“永恒的价值”的回答:

我觉得,尤其是最近,我愈来愈觉得我就是一个运气非常好的人。有一种东西是,这人不太明白你,但它还是爱你,譬如说妈妈对你的爱,姊妹对你的关爱……就是人对彼此做的,近于神的事。(32)

这也许就是杨照在推荐序中所说的,是蒙蒙细雨的山村中,“废人”们所拥有的“更高的尊严与尊重”,是乡土进一步发展得出的诗学正义。

①周芬伶:《圣与魔——台湾战后小说的心灵图像( 1945-2006)》,INK印刻出版有限公司2007年版,第122-124页。

②吴鹃:《台湾后乡土文学研究》,2014年山东师范大学博士研究生学位论文,第64-65页。

③④童伟格:《无伤时代》,四川人民出版社2019年版,第4页,第171页。

⑤蒋栋元:《生命·再生·罪与罚——(圣经)中的“水”意象》,《外国语文》2010年第5期,第115页。

⑥⑦⑧⑨⑩(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)童伟格:《无伤时代》,四川人民出版社2019年版,第36页,第11页,第28页,第40页,第46页,第143页,第26页,第152页,第147页,第152页,第159页,第47页,第36页,第47页,第40页,第48页,第68页,第50页,第122页,第134页,第137页,第5-6页,第151页,第181页,第73页,第73页。

(32)卫城出版编辑部:《字母LETTER:童伟格专辑》,卫城出版社2018年版,第12页。

参考文献:

[1]童伟格.无伤时代[M].成都:四川人民出版社,2019.

[2]张婷.论童伟格小说的魔幻叙事[J].名作欣赏,2019( 33).

[3]吴鹍.台湾后乡土文学研究[D].山东师范大学,2014.

[4]陈建芳.新的审美经验的诞生[D].福建师范大学,2013.

[5]陈家洋.“失焦”的乡土叙事一一台湾新世代乡土小说论[J].华文文学,2009(1).