扬子克拉通北缘神农架-崆岭地区中-新元古代地层厘定

——兼论“神农架群底界”

赵小明,安志辉,邱啸飞,胡正祥

1.中国地质科学院岩溶地质研究所,广西 桂林 541004;2.古生物与地质环境演化湖北省重点实验室,武汉 430205; 3.中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心),武汉 430205;4.湖北省地质调查院,武汉 430034

扬子克拉通北缘中元古代地层主要有分布于湖北省神农架地区的神农架群(Pt2Sn)、大洪山地区的打鼓石群(Pt2D),及少量分布于崆岭地区的吴家台组(Pt2w)(图1)。同位素年代学研究表明,神农架群形成于1.4~1.0 Ga之间(Liu X M et al.,2010;Qiu X F et al.,2011;李怀坤等,2013;徐大良等,2016),是最有希望的中元古代待建系候选层型(李怀坤等,2013;耿元生等,2014)。但神农架群顶部被新元古界马槽园群或南华系-震旦系角度不整合覆盖,在神农架地区亦未见底,因此能否找到“神农架群底界”是关系到其能否成为待建系候选层型的关键。值得注意的是,在距离神农架林区松柏镇东南约70 km(神农架群露头区东南不到20 km)的北崆岭地区孔子河-西汊河一带出露一套浅变质-极浅变质的陆源碎屑岩-碳酸盐岩组合(图1b),李福喜等(1989)将其称之为孔子河组(Pt2k),胡正祥等(2012)将其命名为吴家台组(Pt2w),并提出“相当于神农架群底部—中下部地层”的初步认识和观点。Zhao X M et al.(2019)通过吴家台组细砂岩碎屑锆石年龄测试和白云岩全岩Pb-Pb年龄分析,限定该套地层沉积时限为~1800-1500 Ma。最近,旷红伟等(2019)根据碎屑锆石年龄,结合地层单元间接触关系、岩石学与沉积学特征等,最终约束吴家台组形成于0.8 Ga以后,并提出“吴家台组相当于区域上莲沱组,不可与神农架群底部对比,在孔子河地区并不存在神农架群的底界”的认识。新元古代地层序列争议较大的马槽园群(组)归属中元古代还是新元古代?北崆岭地区的一套白云质砾岩是马槽园群(组)砾岩,还是属南沱组冰碛砾岩?

图1 神农架-崆岭地区地质简图(a)及北崆岭樟村坪地区地质简图(b)(据Zhao X M et al.,2019修改)Fig. 1 Geological map of Shennongjia-Kongling area(a) and Geological map of Zhangcunping area, the northern Kongling area(b)(modified from Zhao X M et al.,2019)

显然,对扬子克拉通北缘中-新元古代地层序列的认识还存在较大争议。为此,笔者总结近几年来在神农架-北崆岭地区开展的区域地质调查研究成果,厘定了该地区中-新元古代地层序列,为探索扬子陆核中-新元古代地质构造演化过程及其与全球Columbia超大陆裂解的关系提供基础资料。

1 吴家台组特征

1.1 岩性组合

吴家台组由胡正祥等(2012)命名于北崆岭西汊河地区,底部为灰白-灰红色块状-中厚层状变石英质砾岩、变含砾石英砂岩,砾石主要成分为石英,粒径1-6 cm,磨圆较好,呈次圆-圆状,硅质胶结(图2a);下部为浅灰-灰白色中厚层状变含砾中细砂岩、灰白-灰红色中层状变细砂岩互层,发育平行层理、正粒序层理,往上为浅灰-灰红色中薄层状变长石石英砂岩、变细砂岩,发育平行层理、板状交错层理;上部为灰白色中厚层状白云岩、砂屑白云岩、藻白云岩,见球状或柱状叠层石,白云岩未见顶(胡正祥等,2012;旷红伟等,2019)。目前,吴家台组仅见于北崆岭樟村坪镇黄家台-西汊河-孔子河一带,出露厚20-50 m,钻孔内厚近100 m。

1.2 接触关系

吴家台组角度不整合覆于黄凉河岩组绢云千枚岩、石英片岩之上(图3接触关系2),两者界面截然,上下岩层产状、岩性、变质程度差异明显(图2b)。对于这套石英绿泥绢云片岩、绢云石英片岩、(碳质)绢云千枚岩夹变石英细砂岩、石英岩组合,之前称为西汊河组(李福喜等,1989;熊成云等,2004),最新的区域地质调查研究表明,西汊河组可能形成于古元古代而非中元古代(Wei Y X et al.,2016),应归属为黄凉河岩组(Pt1H)。吴家台组与上覆南沱组接触界面横向上起伏极大,上覆杂砾岩与下伏变砾岩、变含砾砂岩、白云岩等岩性差异明显,杂砾岩呈块状-透镜状,总体产状倾向北北西-北东、倾角8-15°,白云岩呈中厚层状,总体产状倾向北东、倾角12-30°,两者为角度不整合接触(图2c,图3接触关系3),为区域上“神农运动”的标志(熊成云等,2004)。

图2 北崆岭地区西汊河剖面接触界线与典型砾岩Fig. 2 Stratigraphic contact relationship and some typical conglomerates at the Xichahe section in the northern Kongling areaa-吴家台组(Pt2w)石英质砾岩;b-吴家台组(Pt2w)与黄凉河岩组(Pt1H)角度不整合界面;c-南沱组(Nh3n)[胡正祥等(2012)认为的浇园山组]与吴家台组(Pt2w)角度不整合界面;d-南沱组(Nh3n)杂砾岩;e-南沱组(Nh3n)与黄凉河岩组(Pt1H)角度不整合界面;f-陡山沱组(Z1d)与南沱组(Nh3n)整合界面

扬子克拉通作为东亚地区规模最大的古老地块之一,经历了多期构造事件改造,重大的构造界面保存较少,能在同一露头同时观察到两个角度不整合界面非常难得,北崆岭地区西汊河剖面为研究扬子克拉通核部地质构造演化过程提供了宝贵的窗口。

1.3 沉积时限

近年来,笔者对北崆岭-神农架地区孔子河-西汊河一带的中-新元古代地层空间展布和沉积序列做了较为详细的野外调查和年龄测试工作。在吴家台组下部变细砂岩中采集了4件样品、上部白云岩中采集1件样品(图1b PM012,图3)。变细砂岩碎屑锆石年龄(LA-ICP-MS U-Pb法)分布于1828~3377 Ma间,最年轻碎屑锆石年龄为1828 Ma,由 新 至 老可依次分为1828~2200 Ma、2624~2798 Ma、2806~3060 Ma、3306~3377 Ma四组,在U-Pb年龄频率直方图上出现~2039 Ma、~2691 Ma、~2966 Ma和~3377 Ma 4个 峰 值(图4a),同时获得白云岩全岩Pb-Pb等时线法同位素年龄1718±230 Ma,两者共同限定吴家台组下部地层时代为~1800-1500 Ma,代表了扬子陆核区古元古代-中元古代最早期的沉积记录,也是扬子克拉通北缘黄陵-神农架地区元古代最低层位(Zhao X M et al.,2019)。

图3 北崆岭地区西叉河剖面展示的地层序列与相互接触关系Fig. 3 Distant view of stratigraphic sequence and contact relationship at the Xichahe section in the northern Kongling area0228-4,0228-5,0529-1示旷红伟等(2019)采样位置;PM012-7,-8,-9,-12示Zhao X M et al.(2019)采样位置;接触关系1示南沱组(Nh3n)与黄凉河岩组(Pt1H)角度不整合接触;接触关系2示吴家台组(Pt2w)与黄凉河岩组(Pt1H)角度不整合接触;接触关系3示南沱组(Nh3n) [胡正祥等(2012)认为的浇园山组]与吴家台组(Pt2w)角度不整合接触;接触关系4示陡山沱组(Z1d)与南沱组(Nh3n)为平行不整合接触

图4 吴家台组与南沱组碎屑锆石U-Pb年龄频率直方图Fig. 4 U-Pb probabilistic histogram for the Wujiatai Formation and the Nantuo Formation in the northern Kongling area, China

2 神农架群特征

2.1 地层序列及岩性组合

神农架群出露于神农架窿起(图1a),总面积约1800 km2,最早由江涛、华媚春(湖北省地质矿产局,1990)创名于神农架地区,李铨等(1987)提出了11个组的划分方案被多数人采用。刘成新等(2004)通过1:25万区域地质调查将神农架群由下而上划分为郑家垭组、大岩坪岩楔、石槽河组和大窝坑组、矿石山组两部分,分别归属于中元古界长城系和蓟县系,该划分方案没有被普遍接受。Qiu X F et al.(2011)和李怀坤等(2013)提出,在李铨等(1987)11个组的划分方案基础上新建郑家垭组,置于神农架群顶部层位,本文采用此划分方案,将神农架群划分为上下两个亚群、12个组,自下而上为:下亚群鹰窝洞组、大岩坪组、乱石沟组、大窝坑组、矿石山组,上亚群台子组、野马河组、温水河组、石槽河组、送子园组、瓦岗溪组和郑家垭组,主要岩性为藻礁白云岩、泥粉晶白云岩、粉砂岩等,夹砾岩、细砂岩、泥岩、多层火山岩和铁矿层。主体形成于局限台地相至台地边缘礁滩相的碳酸盐岩陆棚区,顶部郑家垭组以碎屑岩为主,夹火山熔结凝灰岩和熔岩,形成于陆缘岛弧之弧前盆地(Qiu X F et al.,2011)。神农架群与上覆马槽园组角度不整合接触,不见底,构造地层厚度超过13000 m。

2.2 年代约束

Qiu X F et al.(2011)报道郑家垭组火山岩锆石U-Pb年龄为1103±8 Ma。李怀坤等(2013)报道野马河组凝灰岩锆石U-Pb年龄为~1220 Ma,侵入石槽河组的辉长辉绿岩斜锆石及锆石 U-Pb年龄分别为1115 Ma和1083 Ma,神农架群下部大岩坪组碎屑锆石年龄~1324-3180 Ma(图5),且存在1.4 Ga、1.8 Ga、2.0 Ga、2.7 Ga的统计峰值。肖志斌(2012)对神农架群砂岩中的碎屑锆石进行了U-Pb年龄测定,结果显示神农架地区碎屑锆石年龄峰值为~1.6 Ga、~1.8 Ga、~2.0 Ga和~2.7 Ga,同时获得郑家垭组安山岩锆石年龄为1150 Ma。徐大良等(2016)对郑家垭组砂岩碎屑锆石进行U-Pb年龄测定,获得了0.98~1.2 Ga、1.3~1.6 Ga、1.8~2.3 Ga、2.45~2.9 Ga四组年龄,其中最年轻的一组年龄峰值约为1.0 Ga,表明郑家垭组的沉积作用持续到了中元古代末期。综上所述,神农架群的沉积时代可以限定在1.4~1.0 Ga之间。

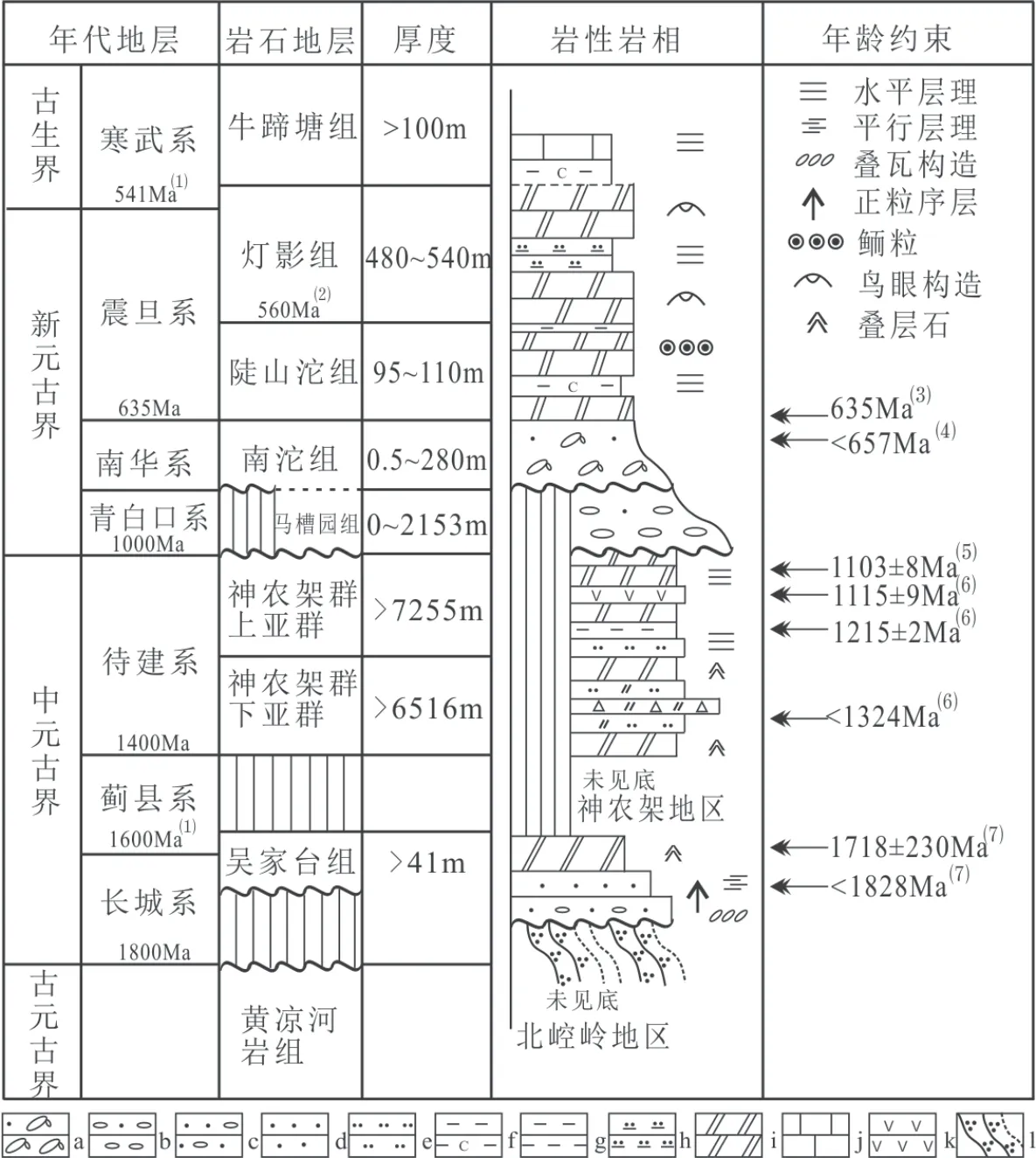

图5 神农架-崆岭地区中-新元古代地层序列Fig. 5 Meso-Neoproterozoic stratigraphic sequence of the Shennongjia-Kongling areaa-冰碛砾岩;b-砂砾岩;c-含砾砂岩;d-细砂岩;e-粉砂岩;f-含炭泥岩;g-泥岩;h-硅质岩;i-白云岩;j-灰岩;k-沉凝灰岩;l-石英片岩;年龄数据来源:⑴-全国地层委员会, 2017;⑵-An Z H et al.,2015;⑶-Condon D et al.,2005;⑷-赵小明等,2018;⑸- Qiu X F et al.,2011;⑹-李怀坤等,2013;⑺- Zhao X M et al.,2019.

3 马槽园组特征

3.1 划分沿革及岩性组合

马槽园组由湖北区测队1974年创名于湖北兴山县古夫镇咸水村西,后李铨等(1987)将“马槽园组”厘定为“马槽园群”,细分为八里垭组和火烧尖组,湖北省地质矿产局(1990)和陈公信等(1996)沿用了马槽园群,定义为不整合于南沱组之下、神农架群之上的一套磨拉石建造,其岩性以白云质砾岩为主,还有泥质白云岩和似角砾状白云岩、粉砂岩、砂岩,夹火山碎屑岩,形成时代为新元古代。考虑到该套地层变质变形较弱、沉积序列清楚,本次划分方案仍称之为马槽园组,并将其限定在神农架地区,而将北崆岭地区“马槽园组”归入南沱组,依据详见下文“南沱组特征”一节。

3.2 年代约束

Wang J et al.(2013)、邓奇等(2013)、邱艳生等(2013)获得马槽园群八里垭组顶部或火烧尖组底部凝灰岩年龄分别为~1157 Ma、~1165 Ma、~1139 Ma,进而认为其形成时代为中元古代而非新元古代,为台缘斜坡-混积陆棚环境下的重力流沉积,由神农架群石槽河组中的滑塌事件形成。根据马槽园组角度不整合覆于神农架群之上的地质事实,结合Qiu X F et al.(2011)在神农架群顶部郑家垭组获得的火山岩锆石年龄1103±8 Ma、李怀坤等(2013)获得的侵入于石槽河组基性岩墙斜锆石及锆石U-Pb年龄1115 Ma及1083 Ma,本文采用陈公信等(1996)划分方案,将马槽园组归入青白口纪,年代学及区域对比工作还需进一步深入。

4 南沱组特征

4.1 北崆岭地区南沱组

北崆岭地区樟村坪-孔子河一带,发育一套杂砾岩、白云质砾岩(图2d),伏于陡山沱组“盖帽白云岩”之下、角度不整合于崆岭杂岩之上,出露厚度0.5~20 m。2006年之前的地质调查与研究将其划归中元古代马槽园组,属磨拉石建造(李福喜等,1989;陈公信等,1996;熊成云等,2004)。胡正祥等(2012)将其分为两部分,下部层位重新命名为浇园山组(Pt3j),上部划归南沱组,认为前者属台内-台缘斜坡相白云质复砾岩,形成于青白口纪,后者为传统意义上的冰碛岩。

最近,笔者对浇园山组(原马槽园组下部)空间分布、接触关系和砾石成分、大小、分选、磨圆、胶结物等进行了详细的追索和统计。在浇园山组命名剖面(胡正祥等,2012),浇园山组角度不整合覆于吴家台组(图2c,图3接触关系3)和黄凉河岩组(图2e,图3接触关系1)之上,界面凹凸不平,起伏较大,与南沱组含砾粉砂质泥岩渐变,没有截然界面。与上覆陡山沱组“盖帽白云岩”岩性突变,界面平直(图2f,图3接触关系4)。砾石统计和沉积学研究结果表明浇园山组(原马槽园组下部)各项特征都与南沱组相似,均体现了快速混杂堆积特点,是一套冰碛岩,砂质胶结的砾岩可能为陆地或滨岸环境下的冰水沉积,而白云质胶结的砾岩可能是离岸较远的滨外或陆棚环境下的冰筏沉积,并且随着海平面的升降,砂质胶结砾岩和白云质胶结砾岩可以在同一剖面上同时出现,因此可统称为南沱组(赵小明等,2018)。也就是说,北崆岭地区不存在马槽园组,而浇园山组代表了以白云岩砾石为主的特殊冰碛岩类型,两者均与南沱组同物异名。

4.2 神农架地区南沱组

神农架地区的南沱组区域变化较大,西厚东薄,西部宋洛剖面厚290 m,主要为冰碛砾岩、含砾粉砂岩、泥质粉砂岩和碳质泥岩组合,大致可分为三个冰期-间冰期沉积旋回;中部栗子坪至石家河一带厚40-85 m,主要为冰碛砾岩、泥质粉砂岩;东部龙溪至武山湖一带厚2-5 m,主要为冰碛砾岩(Hu J et al.,2020)。该地区南沱组碳质泥岩中产丰富的碳质印模化石,可能为大型藻类,包括Chuaria, Vendotaenia, Konglingiphyton erecta, Enteromorphites siniansis等(Ye Q et al.,2015)。

4.3 南沱组沉积时限

胡蓉等(2016)在南崆岭地区南沱组冰碛岩中获得碎屑锆石年龄谱峰值900~700 Ma,2.05~ 1.95 Ga,2.5~2.3 Ga和3.0 Ga,最年轻的锆石年龄为706 Ma,说明南沱组沉积时代应不早于 700 Ma。

笔者在北崆岭地区吴家台组、浇园山组命名剖面南东约1 km露头剖面PM010上(图1b),采集浇园山组(本文认为属南沱组)细砾岩或泥砂质胶结物样品2件,进行碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄分析,结果表明最年轻锆石年龄657 Ma,整体上显示出657~900 Ma、1800~2000 Ma、2360~2997 Ma等三个年龄区间,存在~800 Ma、~1950 Ma、~2500 Ma、~2600 Ma、~2900 Ma、~3000 Ma的年龄峰值(图4b),与区域上南沱组具有相似的碎屑锆石年龄谱特征(赵小明等,2018)。

旷红伟等(2019)在北崆岭西汊河地区开展年代学工作,其0028-4和0028-5(图3)样品锆石年龄数据按谐和度大于90%的原则进行重新处理,大于1Ga采用207Pb/206Pb年龄,小于1Ga采用206Pb/238U年 龄,结 果 如 图4c所 示,显 示 出599~838 Ma、1838~2325 Ma、2497~ 2979 Ma等三个年龄区间, 存 在~600 Ma、~758 Ma、~2072 Ma、~2685 Ma、~2963 Ma的年龄峰值。对比PM010剖面年龄谱,两者在年龄区间和峰值特征基本一致,只是峰值大小有差别(图4b,c),这符合杂砾岩碎屑锆石组成特点,可能与样品中某颗砾石占比高有关。但与PM012剖面样品(图3)获得的吴家台组年龄谱差异明显,599 ~838 Ma年龄值在PM012剖面吴家台组中没有出现(图4a)。根据上述年龄分析结果,结合吴家台组和南沱组两套砾岩在砾石成分、砾径、结构成熟度和成分成熟度等方面的差异,笔者认为旷红伟等(2019)样品采集层位应归属南沱组(浇园山组)而不是吴家台组。

综合上述研究,结合南沱组被震旦纪陡山沱组盖帽白云岩覆盖的地质事实,将其沉积时代限定在657~635 Ma间(Condon D et al.,2005;Ye Q et al.,2015;胡蓉等,2016;赵小明等,2018)。

5 中新元古代地层序列

根据上述研究,对扬子克拉通北缘神农架-崆岭地区中-新元古代地层序列进行重新厘定,自下而上划分为吴家台组、神农架群、马槽园组、南沱组、陡山沱组和灯影组(图5)。

中元古代地层包括长城-蓟县系吴家台组和待建系神农架群。吴家台组角度不整合覆于古元古界黄凉河岩组之上,下伏于南华系南沱组之下,厚>41 m,在北崆岭磷矿勘查中钻遇这套碳酸盐岩地层厚度可超过100 m(钻孔岩芯和编录等未发表资料)。神农架群角度不整合伏于青白口系马槽园组之下,不见底,构造地层厚>13000 m,与吴家台组没有直接接触。吴家台组下部地层时代为~1800- 1600 Ma,代表了扬子克拉通北缘中元古代最早期的沉积记录。根据年代学研究,本次将吴家台组置于神农架群之下,视作神农架群底部-下部层位(图5),但两者连续沉积的露头尚未发现。

神农架-崆岭地区新元古代地层划分为青白口系马槽园组、南华系南沱组、震旦系陡山沱组和灯影组。马槽园组角度不整合伏于南华系南沱组之下,覆于待建系神农架群之上,厚度变化极大(0~2153 m)。南沱组角度不整合覆于中太古代东冲河片麻岩、古元古代黄凉河岩组和中元古代神农架群之上,与上覆震旦系为平行不整合接触,厚0.5~280 m,沉积时限为657~635 Ma。

扬子克拉通震旦纪地层出露广泛,沉积连续,保存了丰富的生物化石。崆岭地区陡山沱组与上覆和下伏地层均为整合接触,厚95~110 m,是区域上重要的磷矿赋矿层位(杨刚忠等,2010),产丰富的保存精美的微体化石,包括可能的动物胚胎化石Megasphaera inornata,Tianzhushania spinosa,大型具刺疑源类Appendisphaerasp.,多细胞藻类Wengania globosa,Sarcinophycus,以 及 球 状 丝 状蓝藻化石Archaeophycus yunnanensis,沉积时限为635~560 Ma(周 传 明 等,2005;Liu P J et al.,2013;叶琴等,2015)。灯影组与陡山沱组整合接触,与上覆寒武系牛蹄塘组平行不整合或整合接触,厚480~540 m(Tian L et al.,2020),是区域上庙河生物群和埃迪卡拉生物群的产出层位,包括多细胞藻类Baculiphyca taeniata, Doushantuophyton cometa,Enteromorphites siniansis等,可能的后生动物Calyptrina striata,Cucullus fraudulentus,Protoconites minor,Sinospongia chenjunyuani等,以及形态学分类存疑的分类群Beltanelliformis brunsae,Chuaria circularis,Glomulus filamentum,Grypania spiralis, Jiuqunaoella simplicis等,沉积时限为560~541Ma(An Z H et al.,2015;全国地层委员会,2017;Ye Q et al.,2019)(图5)。

6 结论

(1)扬子克拉通北缘北崆岭地区樟村坪黄家台-西汊河一带,在露头尺度可见两个角度不整合界面,其一发育在中元古界吴家台组与古元古界黄凉河岩组之间,另一个表现为南华系南沱组覆于中太古代东冲河片麻岩、中元古界吴家台组、古元古界黄凉河岩组之上。两个界面为神农架-崆岭地区中-新元古代地层序列厘定提供了构造约束,也为研究扬子克拉通核部地质构造演化过程提供了宝贵的窗口。

(2)吴家台组沉积时限为~1800-1500 Ma,代表了扬子克拉通北缘中元古代最早期的沉积记录。神农架群未见底,出露层位沉积时限为~1400-1000 Ma,从地质年代对比来看,可将吴家台组视作与神农架群底部-下部相当的层位。

(3)北崆岭地区孔子河-西汊河一带现划分出来的浇园山组、马槽园群(组)、南沱组为同物异名,形成时代为~657-635 Ma,同属 Marinoan冰期产物,可统称为南沱组。

(4)神农架-崆岭地区中-新元古代地层自下而上划分为长城-蓟县系吴家台组、待建系神农架群、青白口系马槽园组、南华系南沱组、震旦系陡山沱组和灯影组。