以贵州梵净山国家级自然保护区为模式产地的维管植物物种模式标本研究

旷 娟,刘 婷,全志鑫,段林东,康公平,肖佳伟*

(1. 邵阳学院城乡建设学院,湖南 邵阳 422004;2. 铜仁学院贵州省梵净山地区生物多样性保护与利用重点实验室,贵州 铜仁 554300)

梵净山位于贵州省铜仁市江口、松桃、印江三县交界处,与湖南、重庆毗邻,该区是乌江水系和沅江水系的分水岭,为武陵山脉核心地区之一且是其主峰,在自然地理上处于热带、亚热带生物区系向温带生物区系的一个生态交错区,具有我国典型的中亚热带季风山地湿润气候特征[1—4]。该区有维管植物2641种,植被丰富,区系成分复杂,中草药资源富饶,素有“中药材宝库”之称[5],同时是我国自然植被保存最完整的山区之一,也是一座不可多得的植物种质基因库,1986年被列入联合国“人与生物圈”自然保护区网。

模式标本是确定植物学名的依据[6],对名称的稳定意义重大,是植物分类学家从事植物系统分类研究必不可少的科学材料,在分类学研究中有着不可替代的价值[7—8]。近年来不少学者对保护区、风景区、国家公园等地方的植物模式标本进行研究[9—15]。钱长江等人[16—18]对贵州蕨类植物、木本种子植物和草本种子植物模式标本种进行名录整理研究。目前缺乏对梵净山植物模式标本进行系统的梳理。本文通过查阅文献及标本资料对梵净山地区的植物模式标本进行整理,并基于该数据对其模式标本采集人、命名人、原始文献、标本数量、标本存放机构以及组成等进行分析。

1 数据来源

以“梵净”、“梵净山”、“Fanjing”、“Fanjingshan”为关键词在中国科学院文献情报中心对随意开放的数据库进行搜索得到有关物种的文献;在中国在线植物志(http://www.eflora.cn)、中国数字植物标本馆(http://www.cvh.ac.cn)、中国国家标本资源平台(http://www.nsii.org.cn)、https://plants.jstor.org、https://www.ipni.org等网站查询标本信息;以“梵净”、“梵净山”、“Fanjing”、“Fanjingshan”在中国知网、百度学术、谷歌学术上搜索有关物种的文献。从以上途径获得的文献和资料中查找、收集并筛选出在梵净山的植物模式标本的有关信息。

2 结果与分析

2.1 梵净山产模式植物组成

通过统计该区共有植物模式标本91种,隶属于47科73属。科的大小按照所含种的数量进行统计,5~7种的有6科,即菊科(Asteraceae) 7种,蔷薇科(Rosaceae) 6种,小檗科(Berberidaceae)、鳞毛蕨科(Dryopteridaceae)、杜鹃花科(Ericaceae)和兰科(Orchidaceae)均为 5种;含 3种的有报春花科(Primulaceae)、卫矛科(Celastraceae)和凤仙花科(Balsaminaceae);1~2种的有38科,其中含1种的有27科,含2种的有11科。属的大小按照其含种的数量进行统计,仅有杜鹃花属(Rhododendron L.)达到5种;含3种的属有卫矛属(Euonymus L.)、淫羊藿属(Epimedium L.)和凤仙花属(Impatiens L.),共3属;含 2种的属有 8属,如猕猴桃属(Actinidia Lindl.)、鳞毛蕨属(Dryopteris Adanson)、菝葜属(Smilax L.)等;1种的属有 61属,如玉山竹属(Yushania Keng f.)、荚蒾属(Viburnum L.)、青冈属(Cyclobalanopsis Oerst.)、马先蒿属(Pedicularis L.)等。梵净山91种植物模式标本中,草本植物50种,占总数的54.95%,如梵净蓟(Cirsium fanjingshanense Y. L. Chen & D. J. Liu)、贵州柴胡(Bupleurum kweichowense Shan)、梵净蒲儿根(Sinosenecio fanjingshanicus C. Jeffrey & Y. L. Chen)等;木本植物41种,占总数的45.05%,如倒矛杜鹃(Rhododendron oblancifolium M. Y. Fang)、贵州绣线菊(Spiraea kweichowensis T. T. Yu & L. T. Lu)、贵州毛柃(Eurya kueichouensis H. H. Hu & L. K. Ling)等。

2.2 模式标本采集人和存放地

以贵州梵净山为模式产地的 91种模式标本植物中,1种无采集人信息,其余90种植物模式标本由31人或团队采集。其中,Albert Newton Steward,Chi Yuen Chiao & He-Chang Zhou采集的植物模式标本最多,达18种;其次为中美贵州植物考察队,采集了10种;张志松和蒋英均采集了9种;黔北队采集了7种;简焯波采集了4种;钟补求和杨传东均采集了3种;中国西部科学院四川植物采集队、Academia Occidentalis Sinicae、侯学煜和曹子余均采集2种;其余有19人或团队采集 1 种。Albert Newton Steward,Chi Yuen Chiao & He-Chang Zhou是采集贵州梵净山自然保护区植物模式标本最多的团队,蒋英和张志松是采集植物模式标本最多的个人。

梵净山植物模式标本保存在国内外 21个研究机构的标本馆。其中,中国科学院植物研究所标本馆(PE)保存的数量最多,达 52种,占总种数的57.14%;哈佛大学阿诺德树木园标本馆(A)保存有7种,占总种数的 7.69%,位居第二;贵州大学自然博物馆植物标本室(GACP)、贵州省生物研究所植物标本馆(HGAS)、英国爱丁堡皇家植物园标本馆(E)、英国自然历史博物馆(BM)和英国皇家植物园(邱园)标本馆(K)各保存3种。此外,有3所标本馆各保存2种,11所标本馆各保存1种。

2.3 标本采集时间、命名时间

该区域开展植物分类学研究较早,早在1898年双歧卫矛(Euonymus distichus Levl.)的植物模式标本就采集于此,2019年也有采集于该区的植物模式标本——江口紫菀(Aster jiangkouensis X. L. Yu & X.Li)[19]。该区最早命名的植物模式标本为双歧卫矛,命名时间为 1914年,最近命名的为泡萼凤仙花(Impatiens bullatisepala G. W. Hu, Y. Y. Cong & Q. F.Wang)[20],命名时间为2021,两者相差104年。

2.4 以梵净山作种名的物种

植物模式标本中以梵净、梵净山或其代表地点作为种加词的植物共有19种,分别是梵净山金丝桃(Hypericum fanjingense N. Robson)、梵净山冷杉(Abies fanjingshanensis W. L. Huang, Y. L. Tu & S. T.Fang)、梵净山乌头(Aconitum fanjingshanicum W. T.Wang)、梵净山紫菀(Aster fanjingshanicus Y. L. Chen& D. J. Liu)、梵净蓟、梵净山铠兰(Corybas fanjingshanensis Y. X. Xiong)、梵净山石斛(Dendrobium fanjingshanense Z. H. Tsi ex X. H. Jin &Y. W. Zhang)、梵净山凤仙花(Impatiens fanjingshanica Y. L. Chen)、梵净火绒草(Leontopodium fangingense Ling)、梵净山悬钩子(Rubus fanjingshanensis L. T. Lu)、梵净山韭(Allium fanjingshanense C. D. Yang & G. Q. Gou)、梵净山柿(Diospyros fanjingshanica S. Lee.)、梵净山景天(Sedum fanjingshanensis C. D. Yang & X. Y. Wang)、梵净山类芦(Neyraudia fanjingshanensis L. Liu)、梵净报春(Primula fangingensis F. H. Chen & C. M. Hu)、梵净蒲儿根、梵净山冠唇花(Microtoena vanchingshanensis C. Y. Wu et Hsuan)、梵净山菝葜[Smilax vanchingshanensis (Wang et Tang) Wang &Tang]和梵净山栒子(Cotoneaster wanbooyenensis J.Fryer & B. Hylmö)。

2.5 受威胁植物

通过查询中国高等植物受威胁物种名录[21],目前以梵净山自然保护区为模式产地的维管植物共有15个受威胁物种。其中,极危(CR) 1种,即中华盆距兰(Gastrochilus sinensis Z. H. Tsi);濒危(EN) 6种,分别是梵净山类芦、江口盆距兰(Gastrochilus nanus Z. H. Tsi)、梵净山冷杉、贵州柴胡、梵净山铠兰和梵净山石斛;易危(VU) 8种,分别是全秃海桐(Pittosporum perglabratum Chang et Yan)、西南尖药兰[Diphylax uniformis (T. Tang et F. T. Wang) T.Tang]、滑叶猕猴桃(Actinidia laevissima C. F. Liang)、梵净山点地梅、长苞铁杉(Nothotsuga longibracteata(W. C. Cheng) H. H. Hu ex C. N. Page)、多花淫羊藿(Epimedium multiflorum Ying)、斯氏马先蒿(Pedicularis stewardii Li)、南方红豆杉[Taxus wallichiana var. mairei (Lemee & H. Léveillé) L. K.Fu & Nan Li]。

2.6 学名修订

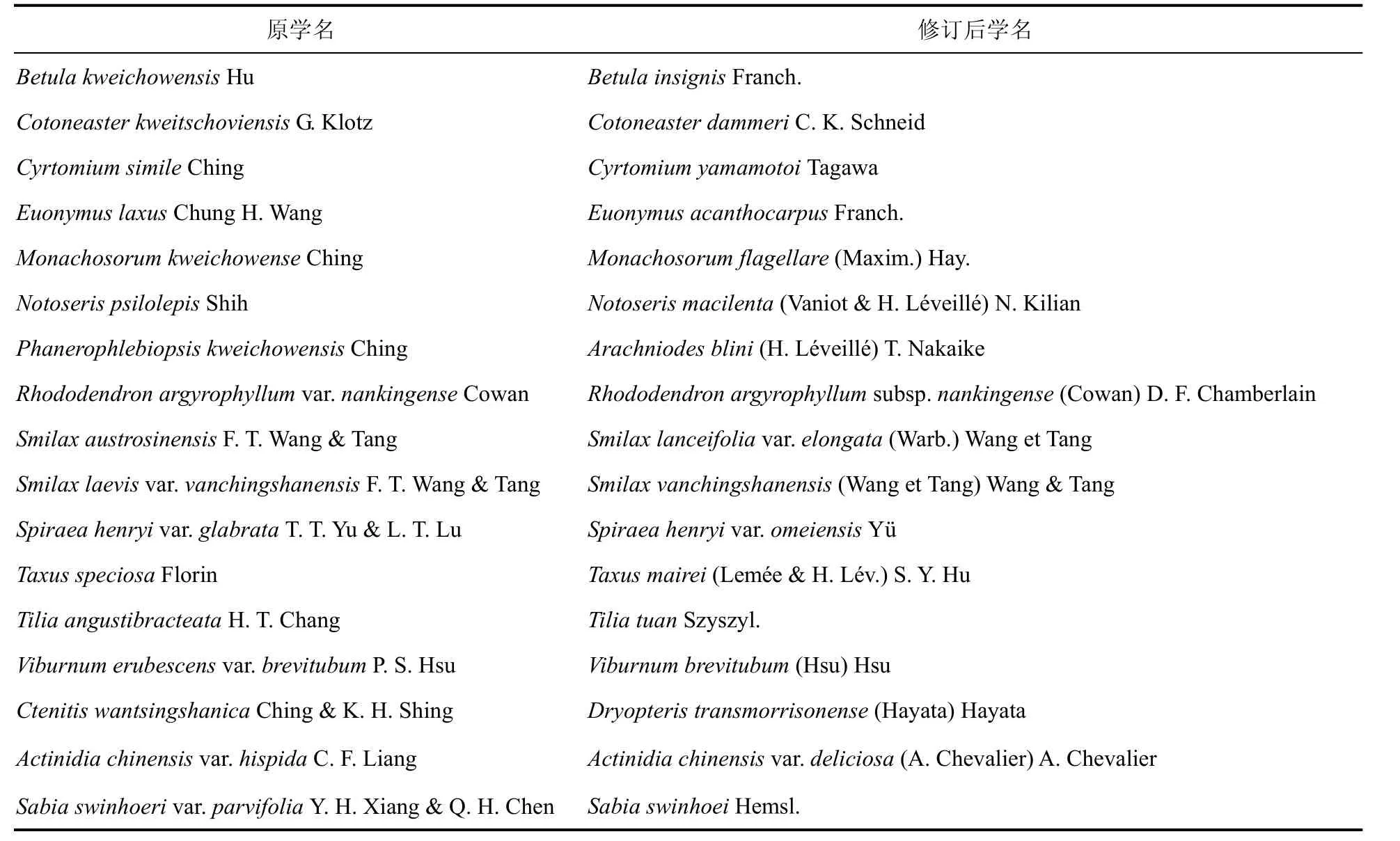

以梵净山为模式产地的植物共有 17种学名发生变化(表1),其中15个植物模式标本学名的修订是在属内变化,如Betula kweichowensis Hu修订为香桦(B. insignis Franch.)、窄苞椴(Tilia angustibracte ata H. T. Chang)归并至椴树(T. tuan Szyszyl.)、紫菊(Notoseris psilolepis Shih)归并至光苞紫菊[N.macilenta (Vaniot & H. Léveillé) N. Kilian]等;2 个变种提升为种,即Smilax laevis var. vanchingshanensis F.T. Wang & Tang提升为S. vanchingshanensi (Wang et Tang) Wang & Tang;Viburnum erubescens var.brevitubum P. S. Hsu提升为V. brevitubum (Hsu) Hsu;1个种处理为其他变种的异名,即 Smilax austrosinensis F. T. Wang & Tang处理为S. lanceifolia var. elongata (Warb.) Wang & Tang的异名;变种Sabia swinhoei var. parvifolia Y. H. Xiang & Q.H.Chen处理为原种 S. swinhoei Hemsl.的异名;变种Spiraea henryi var. glabrata T. T. Yu & L. T. Lu处理为变种S. henryi var. omeiensis Yü的异名;1个变种提升为亚种,即 Rhododendron argyrophyllum var.nankingense Cowan提升为 Rh. argyrophyllum subsp.nankingense (Cowan) D. F. Chamberlain。有2种学名修订后发生属级变化,大羽黔蕨(Phanerophlebiopsis kweichowensis Ching)处理为粗齿黔蕨[Arachniodes blinii (H. Léveillé) T. Nakaike]的异名,该种原属于黔蕨属(Phanerophlebiopsis Ching),修订后隶属于复叶耳蕨属(Arachniodes Blume);梵净肋毛蕨处理为巢形鳞毛蕨[Dryopteris transmorrisonense (Hayata) Hayata]的异名,该种原属于肋毛蕨属[Ctenitis (C. Chr.) C.Chr.],修订后隶属于鳞毛蕨属。

表1 以梵净山为模式产地的植物物种学名修订Table 1 Revision of scientific names of plant species from Fanjing Mountian as model locality

3 结论与讨论

梵净山植物模式标本共有91种(含亚种、变种,下同),分属47科73属。早在1931年,美国植物学家 Steward由中国植物学家陪同在梵净山采集植物标本,发现大量新种,因此中美贵州植物考察队是采集贵州梵净山自然保护区植物模式标本最多的团队,同时导致部分模式标本保存在国外机构中,如哈佛大学标本馆、爱丁堡皇家植物园、英国皇家植物园。此外,1986年,中美贵州植物考察队在梵净山采集标本,发现了部分新种。蒋英作为贵州梵净山地区发现模式标本最多的个人之一,他是我国第一位对梵净山进行调查研究的植物分类学家,共采集植物标本700多种,发现大量以梵净山为模式产地的植物新种,还有较多的珍稀物种。此外,张志松、简焯波、钟补求、侯学煜、曹子余等一大批研究人员也对梵净山植物进行标本采集和研究。因此,该区模式标本主要是保存在国内标本馆[22—23]。

以梵净山为模式产地的植物中受威胁种类共有15种,种数较多,占该区模式植物总种数的16.48%。目前,对于濒危植物梵净山冷杉的种子育苗试验、土壤改良、保护遗传学等方面有较多研究[24—26],而针对中华盆距兰、梵净山类芦等濒危植物的保护学研究尚属空白。该区为著名的风景旅游区,其环境极易受到人为破坏,因此,这类物种亟待开展保护生物学研究。

以梵净山为模式产地的植物标本采集最早可追溯至1898年,尽管中外研究人员已对梵净山开展过多次大规模调查研究[27],但近5年来梵净山仍有新物种不断被发现,如梵净山景天[28]、江口紫菀[19]、泡萼凤仙花[20]等。这一方面说明梵净山植物资源丰富,另一方面也意味着梵净山植物的物种多样性有被低估的可能。因此,梵净山植物的调查工作需要进一步扩大和深入,以明确其生物多样性现状。

致 谢:邵阳学院城乡建设学院 2020级园林专业刘灵同学和孙鹏同学参与部分数据整理,谨此致谢。