线粒体DNA拷贝数在儿童脑性瘫痪患者中的表达及临床意义

韩梦燃,陈文成,刘志忠,凌赛泳,黄艳新

(1. 右江民族医学院附属医院检验科,广西 百色 533000;2. 北京市博爱医院检验科,北京 100068;3. 右江民族医学院附属医院儿童保健康复科,广西 百色 533000)

脑性瘫痪 (脑瘫,cerebral palsy,CP)是一系列姿势和运动障碍的非进行性综合征,是儿童残疾的常见原因之一[1]。脑瘫的主要临床特征是肌肉张力、运动和运动技能异常[2]。根据2015年中国脑性瘫痪康复指南,患病率约为每1000活产儿中有2.0‰~3.5‰[3]。儿童脑瘫的主要发病原因有缺氧缺血性脑病、颅内出血、高胆红素血症、感染、早产儿和宫内感染[4]。目前已发现线粒体与多种脑部疾病的发生和发展有密切关系,每个细胞的线粒体DNA(mitochondrial DNA,mtDNA)含量主要以拷贝数来衡量[5]2435。因此寻找脑瘫与线粒体DNA 拷贝数之间的联系是我们亟待解决的问题。本研究旨在分析线粒体DNA拷贝数在儿童脑性瘫痪中的表达,并进一步分析这项指标与脑性瘫痪临床特征的关系,从而为儿童脑性瘫痪的早期诊断和治疗提供依据,提高儿童脑瘫的早期诊断成功率。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2020年1月1日—2020年12月31日在右江民族医学院附属医院儿童保健康复科门诊确诊的50例脑性瘫痪儿童为脑瘫病例组,其中男性31例,女性19例,年龄0~6岁,年龄M(P25~P75)为1.3(1.0~2.4)岁。脑瘫临床分型通常为痉挛型32例、运动障碍型14例和共济失调型4例[6];痉挛型脑瘫进一步分为双瘫7例、四肢瘫21例和偏瘫4例,符合中国脑性瘫痪康复指南(2015)中的脑瘫诊断标准[3]。同期选取本院健康体检的100例儿童为健康对照组,其中男性64例,女性36例。年龄0~6岁,年龄M(P25~P75)为2.1(1.1~4.1)岁,两组研究对象年龄、性别和民族差异无统计学意义。纳入标准:①本实验脑瘫病例组的研究对象是诊断后未经康复训练和治疗的初治脑瘫病例;②年龄在0~6岁,性别不限。排除标准:①佝偻病;②线粒体脑病;③其它神经相关疾病。本研究通过医院医学伦理委员会批准(批准文号:YYFY-LL-2021-15),受试者监护人均知情同意,并签署知情同意书。

1.2 仪器和试剂 线粒体DNA拷贝数检测所需的Drop Maker样本制备仪,Chip Reader 生物芯片分析仪均产自北京新羿生物有限公司,基因扩增仪产自杭州朗基科学仪器有限公司。DNA提取试剂盒均为Axygen生产的试剂。

1.3 方法

1.3.1 全血标本的采集 采集研究对象外周静脉血2 ml,置于 EDTA抗凝管中,于-80 ℃冰箱中进行储存,待行DNA的提取。

1.3.2 DNA提取 使用Axygen DNA提取试剂盒进行DNA提取。使用紫外分光光度计分析DNA的浓度和纯度,所有DNA样品的OD260/OD280值为1.7~2.0。所有的DNA样品在使用前都储存在-80 ℃冰箱中。

1.3.3 线粒体DNA拷贝数检测 用荧光FAM(5′-FAM/3′-TAMRA)和荧光VIC(5′-VIC/3′-TAMRA)标记微液滴数字PCR系统的探针。线粒体DNA定量为线粒体基因(NADH脱氢酶1基因,ND1)与单拷贝核基因(人β珠蛋白基因,HBB)的比率。每个细胞的线粒体DNA拷贝数用公式2×ND1/HBB计算。所用的特异性引物和探针如下:ND1:F5′-ATTCGATGTTGAAGCCTGAGACT-3′/R5′-TGACCCTTGGCCATAATATGATT-3′,probe5′-FAM-TTCGGACTCCCCTTCGGCAAGG-TAMRA-3′;HBB:F5′-AAAGGTGCCCTTGAGGTTGTC-3′/R5′-TGAAGGCTCATGGCAAGAAA-3′,probe5′-VIC-CCZGGCCATCATAAAGGCACCGA-TAMRA-3′。

2 结果

2.1 受试者资料比较 两组受试者的性别、年龄、民族资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组的一般情况比较

2.2 不同性别和民族脑瘫病例组与健康对照组线粒体DNA拷贝数水平比较 脑瘫病例组男性为(124.33±43.17)个/细胞,女性为(130.93±41.15)个/细胞,男性与女性线粒体DNA 拷贝数水平对比:t=-0.527,P=0.600;健康对照组男性为(84.57±27.44)个/细胞,女性为(79.09±19.80)个/细胞,男性与女性线粒体DNA 拷贝数水平对比:t=1.052,P=0.296。脑瘫病例组和健康对照组男性线粒体DNA拷贝数水平对比:t=4.752,P<0.001;脑瘫病例组和健康对照组女性线粒体DNA 拷贝数水平对比:t=-5.509,P<0.001。脑瘫病例组壮族为(127.28±46.39)个/细胞,汉族为(136.07±33.86)个/细胞,其他少数民族为(104.91±27.64)个/细胞,脑瘫病例组不同民族线粒体DNA 拷贝数水平对比:F=1.106,P=0.339;健康对照组壮族为(83.90±29.14)个/细胞,汉族为(83.09±18.39)个/细胞,其他少数民族为(73.86±22.76)个/细胞,健康对照组不同民族线粒体DNA 拷贝数水平对比:F=0.685,P=0.506;脑瘫病例组和健康对照组壮族线粒体DNA 拷贝数水平对比:t=4.754,P<0.001;脑瘫病例组和健康对照组汉族线粒体DNA 拷贝数水平对比:t=5.178,P<0.001;脑瘫病例组和健康对照组其他少数民族线粒体DNA 拷贝数水平对比:t=-2.443,P<0.001。同一性别或同一民族脑瘫病例组线粒体DNA拷贝数水平高于健康对照组,差异有统计学意义(P<0.001),脑瘫病例组或健康对照组不同性别或不同民族间的线粒体DNA拷贝数水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),见图1、图2。

注:***P<0.001,ns:P>0.05。

注:***P<0.001。

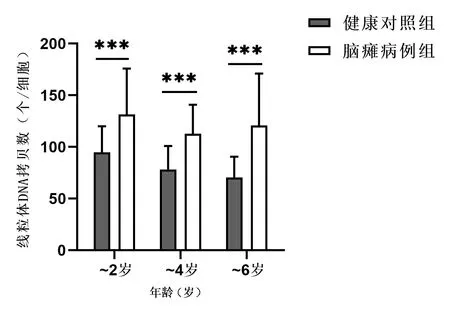

2.3 不同年龄阶段脑瘫病例组与健康对照组线粒体DNA拷贝数水平比较 脑瘫病例组~2岁、~4岁、~6岁分别为(131.55±44.34)个/细胞,(112.72±28.13)个/细胞,(120.73±50.38)个/细胞;脑瘫病例组三个年龄阶段的线粒体DNA 拷贝数水平对比:F=0.826,P=0.444;健康对照组~2岁、~4岁、~6岁分别为(94.78±25.26)个/细胞,(78.28±22.56)个/细胞,(70.66±19.86)个/细胞,健康对照组三个年龄阶段的线粒体DNA 拷贝数水平对比:F=10.220,P<0.001;三个年龄段的脑瘫病例组和健康对照组的线粒体DNA 拷贝数水平对比:t值分别为4.330、3.930、4.053,P值均<0.001。脑瘫病例组的线粒体DNA 拷贝数水平随着年龄的增长无变化,差异没有统计学意义(P>0.05);健康对照组的线粒体DNA 拷贝数水平随着年龄的增长有变化,差异有统计学意义(P<0.05)。脑瘫病例组与健康对照组相同年龄阶段的线粒体DNA 拷贝数水平比较,差异有统计学意义(P<0.05),见图3。

注:***P<0.001。

2.4 不同脑瘫类型线粒体DNA拷贝数水平的比较痉挛型和非痉挛型脑瘫线粒体DNA拷贝数比较,差异无统计学意义(P>0.05);痉挛型脑瘫中的双瘫、四肢瘫和偏瘫的线粒体DNA拷贝数比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 脑瘫病例组线粒体DNA拷贝数与临床特征的关系

2.5 线粒体DNA 拷贝数表达与脑性瘫痪发生的关联性 以健康对照组中线粒体DNA拷贝数的平均数来衡量脑瘫病例组线粒体DNA拷贝数高低,健康对照组线粒体DNA拷贝数的平均数是82.60,则线粒体DNA拷贝数的赋值为:<82.60=0,≥82.60=1。单因素Logistic回归分析线粒体DNA拷贝数与脑性瘫痪的关联性,OR及95%CI为10.127(3.952~25.948),提示线粒体DNA拷贝数与脑性瘫痪的发生有关联;多因素Logistic 回归,校正了性别、年龄、民族等因素后,校正的OR及95%CI为11.520(4.271~31.070),P<0.001,有统计学意义,表明高表达量线粒体DNA拷贝数与脑性瘫痪的发生有关联,见表3。

表3 线粒体DNA 拷贝数与脑性瘫痪的单因素、多因素Logistic 回归分析

2.6 诊断价值 ROC曲线评估线粒体DNA拷贝数水平对脑瘫儿童的诊断价值 ROC曲线分析结果显示,线粒体DNA拷贝数鉴别诊断脑瘫儿童和正常儿童的ROC曲线下面积(AUC)为0.834(95%CI:0.770~0.913)。根据ROC曲线计算Cut-off值,得出线粒体DNA拷贝数的最佳诊断截断值为94.620个/细胞。根据此截断值计算鉴别诊断脑瘫儿童和正常儿童的灵敏度、特异度分别为79.00%、78.00%,见图4。

图4 线粒体DNA拷贝数水平诊断脑瘫的ROC曲线

3 讨论

脑瘫是由发育中的神经系统不同区域的各种损伤引起的,具有永久性的、非进展性的特点[7],在大多数脑性瘫痪病例中,脑损伤发生在早期胎儿脑发育过程中,脑出血和脑室周围白质软化是脑性瘫痪早产儿的主要病理表现[8]。线粒体是机体能量的制造中心,广泛分布于真核细胞中[9]。除了产生能量以外它还介导细胞过程,如凋亡和增殖[10-11],并参与神经元功能,如突触可塑性[12]。线粒体功能的实现依赖于线粒体DNA基因复制、转录,而线粒体DNA 拷贝数变化受环境、遗传等因素影响,其中氧化应激作用是重要因素之一,线粒体内线粒体DNA拷贝数变化必然引起线粒体功能改变,因此线粒体DNA 拷贝数是线粒体功能的生物标记物[13]。但是关于线粒体DNA 拷贝数和儿童脑瘫相关的研究鲜有报道。

本研究通过ddPCR技术绝对量化线粒体DNA 拷贝数,从而发现脑瘫儿童线粒体DNA 拷贝数显著高于健康儿童。本结论与Lu B等[14]的研究结论不一致,分析可能是线粒体功能受损后的代偿性复制所导致的[15],因为我们的研究对象未经康复训练和治疗,最大程度上体现机体对于脑部损伤的反应。无论是从性别、年龄或民族进行统计学分析,脑瘫儿童线粒体DNA 拷贝数高于健康儿童。但同一组内不同性别或不同民族线粒体DNA 拷贝数比较,差异没有统计学意义。这就说明线粒体DNA 拷贝数变化是由于病理原因导致的,与性别和民族无关。本研究中我们将0~6岁分为三个年龄阶段:~2岁、~4岁、~6岁,脑瘫病例组的线粒体DNA拷贝数随着年龄的变化没有显著差异,但健康对照组~2岁与~4岁和~6岁线粒体DNA拷贝数比较,差异有统计学意义,而且脑瘫病例组和健康对照组线粒体DNA拷贝数都是~2岁最高。这可能与人体的生长发育的需求有关,0~2岁是儿童生长发育快速增长的时期,对各项物质的需求也是最高的。因此线粒体的功能和含量可能与机体的生长和发育有关。但线粒体DNA拷贝数随着年龄的变化还存在一定的争议。Xia CY等[5]2437发现随着年龄的增长,血液中的线粒体DNA拷贝数呈下降趋势。但Lu B等[14]发现随着年龄从2岁增加到4岁,健康对照的线粒体DNA拷贝数在健康儿童中的年龄差异显著,呈现增加状态,然而线粒体DNA拷贝数在脑瘫儿童中的年龄差异不显著,提示脑瘫儿童的生长发育可能受到部分影响。痉挛型脑瘫和非痉挛型脑瘫线粒体DNA拷贝数比较,没有显著差异,这就说明线粒体DNA拷贝数在不同类型脑瘫的鉴别意义有限。本研究Logistic回归结果显示,线粒体DNA拷贝数与脑性瘫痪的发生有关联,呈正相关,说明线粒体DNA拷贝数的升高可能预示脑瘫的发生。本研究ROC曲线分析表示:线粒体DNA拷贝数诊断脑瘫的AUC为0.83,说明线粒体DNA拷贝数诊断脑瘫具有一定的准确性。通过ROC分析,综合考虑敏感性和特异性时,诊断脑瘫的最佳线粒体DNA拷贝数阈值为94.62个/细胞,其相应的敏感性为79.00%,特异性为78.00%。

脑性瘫痪患者脑部血流量减少这一事实表明它与缺氧有很强的联系[16]。在发育中的大脑中,氧气不足和葡萄糖摄取受损会使细胞能量储备耗尽,进而导致脑损伤[17]。能量消耗和氧化应激是新生儿脑损伤的早期事件[18]。在病理状态下,活性氧和抗氧化剂之间的不平衡和NO 诱导的氮自由基等损伤因子都会导致氧化应激[19]。活性氧水平升高导致线粒体释放活性氧爆发,进而导致线粒体的破坏,这种破坏可能在线粒体间扩散,损害细胞本身[20]。线粒体缺乏保护性组蛋白和有效的修复机制,所以线粒体DNA更容易受到氧化和其他基因毒性损伤[5]2435。研究发现线粒体功能障碍与结直肠癌和多种神经疾病有关,例如阿尔茨海默氏病(AD)、创伤性脑损伤(TBI)、抑郁症、中风和帕金森氏病(PD)[21- 22]。线粒体功能的障碍必然导致神经系统的障碍,进而导致多种疾病的发生。线粒体DNA拷贝数直接体现了线粒体的状态,不同疾病线粒体DNA拷贝数改变可能不同,要根据病因和临床表现做具体分析。脑瘫的诊断需要临床医师丰富的经验和家长的全力支持,但目前广西基层医师水平参差不齐,容易造成脑瘫的误诊和漏诊,给国家、社会乃至家庭带来不可挽回的遗憾,因此寻找脑瘫的早期诊断标志物是我们目前急需解决的问题。本研究表明脑瘫儿童和正常儿童的线粒体DNA拷贝数确实存在显著差异,而且线粒体DNA拷贝数对于脑瘫具有一定的诊断价值,因此线粒体DNA拷贝数未来可能作为脑瘫的诊断标志物为儿童脑瘫的早期诊断提供理论依据。