智能手机,博弈方寸间

王小豪

我们的手机外观,已经很久没有什么大的变化了。

走进零售店,对着琳琅满目的手机矩阵,我们甚至很难分辨不同的品牌。所有的手机都长得一个样,一块屏幕,和背后几个高高凸起的摄像头。革新了手机的苹果,最近几代iPhone的外观变化,无非也只是直角变圆弧,再从圆弧回归直角。

而在十几年前,手机的款式可谓五花八门,滑盖的、翻盖的、直筒的,风格各异,特色明显。到了现在,手机的外观却变得如此同质化,新意只能靠改变颜色来体现。

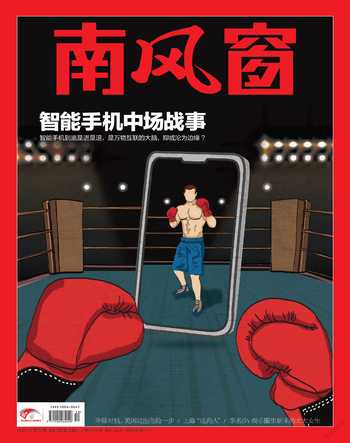

从产品竞争角度来说,建构差异性,是产品脱颖而出的重要手段。同质化必定不是厂商们愿意看到的,但手机演变成现在这样千篇一律的形态,必定有其逻辑。手机外观同质化的背后,有着某种更急迫的考量在发挥着作用。

2016年10月25日,小米新品发布会已临近尾声,就在观众认为发布会的高潮已结束的时候,小米CEO雷军出人意料地推出了一款概念手机:小米MIX。当观众们反应过来以后,欢呼声在一瞬间席卷了发布会的现场。

它像极了《钢铁侠》主角斯塔克经常从兜里掏出来的那款便携设备:手机的正面被一块大屏幕占据,此外什么也没有。

这是世界上首款“全面屏”手机,它一改由苹果引领了十年之久的智能手机经典外观设计,取消了手机的“额头”和“下巴”。

自那之后,各大手机厂商接踵而至,纷纷推出自家的全面屏手机,手机“全面屏”的时代,就这么到来了。

与全面屏同时流行起来的,还有屏占比这一概念,它成为了衡量手机科技性与高端性的重要标准。91.3%,是小米MIX为全面屏设立的起点。

为了在保留手机的现有功能的同时增加屏占比,厂商们绞尽脑汁地革新手机的设计。在手机的“下巴”区域,厂商们把指纹识别挪到手机的侧边或后背、发展屏下指纹识别技术,用Face ID替换指纹识别,终于让屏幕填满了手机的底部。

看起来,真正意义上的全面屏已经是呼之欲出,然而,在手机的“额头”区域,却始终还是差一点火候。在这块区域,屏幕显示不得不向听筒、前置摄像头等功能妥协。于是,在屏占比优先的设计理念下,出现了颇为滑稽的刘海屏:四四方方的屏幕,被突兀地削去了一块。

这是自手机诞生之日起,从未被主流接受過的不规则、不完美的设计。但在追求全面屏的大潮之下,它不仅出现了,而且还成为了主流设计。甚至连一贯有设计强迫症的苹果,也采取了这样的方案。

厂商们当然也明白这种不完美,所以绞尽脑汁地改变设计方案:“刘海”逐渐缩小成一个小孔。

这种努力当然值得我们尊敬,但对极致屏占比的追求,没有就此停下脚步。为了达成100%的屏占比,还出现了升降摄像头和屏下摄像头这样的解决方案,即便它们会增加手机的配重以及降低摄像头的拍摄效果。

对全面屏的追求,似乎成了手机厂商们的一种执念。我们不禁要问,全面屏究竟有何魔力,吸引厂商们耗费如此大的精力去实现它?

回顾手机形态的演化史,我们或许可以找到答案。

对于早先的手机而言,屏幕只是一块不太重要的附属品。

1973年,马丁·库帕发明了世界上第一部手机,这个体积堪比两块砖头的设备,可以实现移动通话的功能。十年后,摩托罗拉推出的Dynatac 8000X以更成熟的形态实现了量产,售价高达2.5万元。

它的正面由听筒、屏幕、键盘和话筒组成,屏幕只有狭长的一条,作用仅仅是显示号码。键盘,才是占据手机正面最大面积的功能区域。哪怕此后手机发展得越来越小巧,键盘的核心地位仍然不可动摇。

因此,在很长一段时间内,手机键盘一直是各大厂商关注的重点,围绕着不同的需求,出现了键盘形态不一的手机,诸如游戏键盘、九宫格键盘、全键盘等。

键盘的手感、布局,一度成为人们选购手机时的重要考量因素。黑莓更是凭借其独特的全键盘设计,赢得了时任美国总统奥巴马的青睐。他在上任之初,还为了能继续使用黑莓手机,与总统安全顾问争执了许久。

触屏手机刚刚面世的时候,有不少人认为,没有键盘的手机是一种反人类的设计。当时许多人练就了一手盲打的本领,不需要盯着手机,就可以完成短信发送等动作。

相比之下,触屏手机不仅打起字来没有反馈感,而且还要一直盯着看,显得非常鸡肋。为了满足人们对键盘的需求,还一度出现了可以侧滑出键盘的触屏手机。

以现在的眼光来看,这也许有些无厘头。实体键盘的功能被高度限定,哪能和不断变换形态的触控屏幕相比?后者在需要打字的时候可以弹出键盘,打游戏的时候可以弹出对应的游戏按钮,到了看视频的时候,所有按钮都被隐藏起来,为用户提供沉浸式体验。

如今,我们已经接受了“手机不是一个通信设备,而是一个智能终端”的理念。但与其说手机是智能终端,不如说是信息终端。

智能应该做的是减法,帮助人们省略各种无关信息,直达问题的核心。但手机做的恰好是加法,从事后回溯,它的演化服务于这样一种需求:提供更多的信息量,实现更复杂的信息交互。

这一需求,依靠屏幕来实现。其实这一点,在键盘手机的后期已初现端倪。随着数字时代的到来,手机承载的功能越来越多,不仅可以打电话、发短信,还可以上网、玩游戏、看视频。人们对信息密度和质量的要求不断提高。

作为载体的屏幕也随之更新换代,彩色屏幕替代了黑白屏幕,屏幕开始占据越来越大的位置。用户的需求,鼓舞着厂商开发色彩更艳丽、清晰度更高的屏幕。到了诺基亚N95时,这一键盘手机的末代机皇,屏幕与键盘的比例已经接近于1∶1,大小达到了2.6英寸。

终于,在2007年,苹果的多点触屏手机诞生之后,信息展示的复杂度和交互的便捷度,有了质的提升。手机不再只是一个通信工具,而真正像电脑一样,可以做更多的事情。此后,信息逐渐取代了通信,成为手机发展的主要目的。

以通信设备为底子的外形框架,与手机作为信息终端的需要之间的紧张关系越来越凸显。实体键盘这种呆板的交互中介,最终被扫进了历史的垃圾堆。

某种意义上,手机设计的演化史,也是数字信息的展示与交互不断演化的历史。从键盘到屏幕,是手机从通信设备转变为信息终端的外在表现。此时,屏幕的重要性,怎么夸大都不为过。

苹果革新了手机之后,乔布斯曾坚定地认为,3.5英寸的屏幕是智能手机最理想的尺寸。

这一度被苹果奉为金科玉律,背后的道理很简单,无论手机的功能发生了怎样的变化,它始终都是一款便携设备,电脑服务于静态场景,手机则需要让人们能够在移动状态下使用。能够方便地单手操作,在乔布斯看来是一件天经地义的事情。

智能终端发展到现在,只有手机成为了人们24小时不离身的智能终端。如果不是得益于便携性,手机不会如此大面积地普及。

在此基础上,手机朝着智能化、数字化的演变,使得一种随时online的生活成为可能。如果说通信时代的手机,让人们可以在现实世界随时连线,那么智能时代的手机,则打通了现实与数字之间的界限,在现实与虚拟生活中保持online状态。微信在设计之初取消了上线、下线的功能,可以视为这种变化的标志。

正是这种随时online的状态的实现,让如何在手机上填充更多的信息的需求,比其他智能设备来得更为迫切。对信息的饥渴,建立在手机已经成为智能生活的主要入口之上——对于那些没有电脑的人来说,甚至是唯一的入口。

于是一个悖论出现了:手机的便携性,让它成为了人们使用频率最高的智能终端。这让所有人都绞尽脑汁地往里头填塞更多的信息。影音、游戏、工作、社交……数字化生活的所有方面,都被填充进了这一小块屏幕。与此同时,对更多信息的需求,又不断侵蚀着手机的便携属性。

在过量的信息压力下,手机屏幕和手机的尺寸不得不变得越来越大。前些年,市场上甚至出现了一些堪比平板大小的手机,但最终因为太过笨重而被淘汰。

经过数年的试验,业界最终达成共识,75mm,是手机宽度的临界值,这是人类能够单手操作手机的极限。某种程度上,这也是手机信息量的承载极限。至于乔布斯曾奉为圭臬的3.5英寸,不是太小,而是太奢侈了。還有那么多手部空间可以使用,不能被浪费。

所以,手机尺寸的平衡点已经被找到,如何在这个区间内实现信息最大化的铺陈,成为了厂商们厮杀的重点。放眼整个市场,只有家大业大的苹果,才有余力推出mini版的手机,照顾那些小屏爱好者。

这个时候,我们再回过头来看厂商们对全面屏的追求。它关心的不是屏幕承载的信息量的大小,毕竟iPhone mini的屏占比再大,也比不过一款非全面屏的大尺寸手机所能提供的信息密度。

全面屏关心的,是信息的占有比例。即便是小尺寸的手机,也要容纳尺度限度内最大的信息。

全面屏变得像是一种隐喻,对那最后一个小孔的攻克,意味着信息终端的纯粹化和最终成型。它是手机时代人们对信息终极渴望的象征。