伦理秩序体系下的中国传统建筑营造智慧

霍 颖

(华北水利水电大学建筑学院,河南 郑州 450046)

0 引言

漫长而悠久的历史长河孕育了光辉绚烂的华夏文明,也酝酿了中国古建筑的深厚底蕴,匠气大成。中国古建筑不仅是形式和建造的艺术,更是传统儒家文化、道家思想及宗教信仰体系的物质化表征,汇聚古代劳动人民智慧于大成。通过探究传统建筑所蕴含的伦理秩序规则,可学习到古人应对自然、人文与社会的观念和方式,深入了解古代建筑的营造智慧,对现代建筑的建造有所启发。

1 天人秩序——物我和谐的营造

建筑是人类活动的主要场所,同时是人与自然相处的必要媒介和载体,在一定程度上反映了不同文化体系下人与自然的关系构建。建造的最初目的是“防御”,是原始人类为抵御外界侵扰而主动创造的一种庇护“形式”,而后在人类社会的漫长演变中逐步发展成为各自独立的语言体系,类型多元且风格迥异,进而形成独具地域风情、民族特征的建筑文化。

1.1 选址

中国传统建筑的选址讲究“相地堪舆”,是风水学理念下的一种自然生态选择方式,总体思想是因地制宜、因势利导。从原始石器时期开始,早期人类针对不同的环境类型,分别在黄河流域和长江流域地区发展出不同的居住方式,有利用深厚土质和天然洞穴建造的“穴居”,以及为抵御潮湿和蚊虫而搭建的“巢居”,成为之后中国传统建筑发展的起源,如图1,2所示。

图1 穴居

图2 巢居

随后,农业的产生和发展提供了定居生活的可能,相对稳定的组织和聚落成为人类文明的新载体。聚落大多临水而居、近水高基,便于发展生产和建立防御体系,形成一个相对封闭且自给自足的圈层。陕西西安半坡村作为早期聚落的遗址,已经开始有了择近水高地为址的概念,聚落呈现一定的向心性聚合特征,面对外界表现出共同抵御的姿态[1]。

国家的出现是文明聚拢发展的必然结果,“择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙”,“择中”表现出的是王权选择的集权秩序和空间权衡,因而王都的选择以“中”为先,多为依山傍势,营造龙盘虎踞之态,显现高不可攀之气[2]。唐大明宫居于龙首原之上,地势高差达近十米,宫城阙宇的巍峨峻岭尽数突显,营造至高无上的王权神授。

1.2 布局

天地宇宙的时空观是中国古代建筑集群布局的上层意识形态选择,将“天圆地方”的动态规则应用于静态的建筑中,构建和天地的对应与关联,一定程度上反映了我国古代的自然宇宙观。北京的天坛和地坛都是以方、圆为基本图形架构的天地神坛,反映了古人思想层面上沟通天地的愿望。

而与人产生直接关联的建筑系统秉承的都是中心对称的物理格局,院落组群合而有序[3]。以内向型院落为中心,四周建筑对内开放,向外封闭,构建独立私密的自然生态,整体布局协调有致,显现出古人沟通自然的态度。

1.3 材料

中国传统建筑不仅在形态上反映古人的自然观,建造的“取法自然”也反映出物我不可分割的关联性。木材作为传统建筑的主要材料,有就地取材、便于规制等优势,整体结构以榫卯相接,还具备一定的抗震防震性能,凸显古代工匠的营建智慧。

2 神人秩序——信仰体系的尊崇

宗教建筑是我国传统信仰体系的物质回应,以本土的道教和东汉末年传入的佛教为主,其思想影响了寺庙建筑的演进,以佛寺为例,人神秩序的表述在院落的组织序列和佛殿的空间设置中清晰明确。

2.1 中心与序列

中国传统聚落以向心性为主要特征,因此“中心”往往是建筑群体中最重要的部分。最初的佛寺以塔为中心,信众绕塔礼拜视为一种礼佛形式。随着佛教逐渐本土化的发展,寺院的中心也由塔演变成了更符合汉地特征的佛殿。中心为主殿,周边以配殿相衬托,形成合院式格局。此外,连缀的院落呈高度的序列化,沿轴线依次排布,可依附地势形成高低错落的沿次序列,营造格局规整但丰富多变的建筑群落空间。

2.2 奉佛与礼佛

作为佛寺中心的佛殿,其特征是神人秩序的外化表现,一般会利用如金厢斗底槽、双槽等结构形式将空间划分为两部分,一部分用来放置佛像以供观瞻,是佛殿的核心,会利用如藻井、木作、佛龛等强调其中心地位[4];另一部分则是留作礼佛的空间,是实用的功能性空间。有些佛殿还会建造副阶周匝进行内外空间的过渡,突显佛殿的尊崇(见图3)。

图3 佛寺序列

3 伦理纲常——社会秩序的建构

以“礼制”思想为中心的传统儒家文化讲求社会秩序的建构,其在建筑营造上展现出等级严明的特质。根据群体、个体的身份差异,从上到下一系列的等级体系反映在建筑形态上有不同的规制章法。建筑作为社会秩序的表征,也是统治阶级维护下层管理体系的有效手段。

3.1 政治伦理

“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市。市朝一夫”出自《周礼·考工记》,反映了我国早期王权至上的规划思想,后为历朝历代所沿用。宫室建筑从单体的形式到群体的排布,都遵循着“尊卑有序、上下有分、内外有别”的伦理法度[5]。其中,单体建筑从屋檐形制、屋脊瓦兽到柱梁彩绘都有着清晰的等级分化,而群体的院落格局、器物陈设等也要遵循等级设立。以明清北京故宫为例,沿中轴线纵列三路,中路为尊,承担国家大典时的礼仪功能,而东西两路则承担日常生活的实用功能。三路院落层叠延续,格局严明,是礼制制度的全面体现。

3.2 宗法伦理

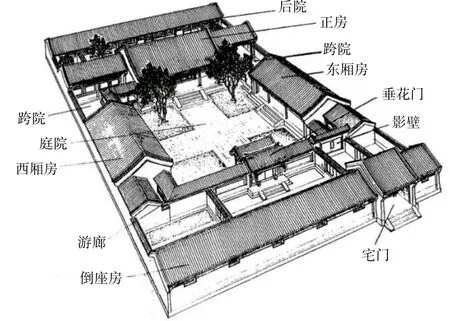

作为中国古代建筑的重要组成部分,传统民居也形成了“同构”对应的人伦秩序。以明清北京四合院为代表,如图4所示,整体格局坐北朝南,以庭院为中心呈对称分部,有前堂后室之分。前院作为内外分隔之用,保证内院私密性。中心院落安置正房和东西厢房,是家庭主要的活动空间,以房屋高低不同显示等级差异,后院则为辅助性用房[6]。而居住其中的人因身份的不同也被设置了不同的动线,赋予进入不同院子的权利。明清北京四合院是中国民居关于宗法伦理的体现,其所遵循的仍是传统儒家思想建构下的社会等级秩序。

图4 明清北京四合院

3.3 宗教伦理

中国传统思想以天地为尊,以建造容纳礼仪性活动的礼制建筑表达对天地的尊崇,以北京天坛为代表,圜丘坛、皇穹宇与祈年殿沿纵轴排列,对应祭祀礼制规程。周边环境密林肃穆,营造超脱世俗的神圣氛围。这些布局严谨、规制严明、等级严格的礼制建筑[7],反映的是统治阶级维护社会伦理秩序、强化中央集权的本源目的。

4 结语

中国传统建筑作为世界建筑史上的重要分支,以其独特的建筑风格、鲜明的建筑形制以及背后所蕴含的深厚伦理思想成为独树一帜的建筑文化。以因地制宜、功能实用的基本概念为依托,通过营建智慧将社会伦理秩序完美根植于建筑的构筑建设中,充分反映了古人面对自然形成的天人秩序、面对神明形成的神人秩序以及面对社会所营造的人人秩序,体现了人与自然、礼制及社会的相处法则。重拾古代建筑的营造观念,分析其中的伦理秩序意识,对促成和完善现代建筑文化也有着不可估量的重大意义。