协同实现碳达峰目标和2035年现代化目标的策略研究

周勇

(1.齐鲁工业大学(山东省科学院)山东省科技发展战略研究所,山东 济南 250014;2.山东省生态文明研究中心,山东 济南 250014)

0 引言

2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提到“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。短短一年时间,我国不仅确定了更有挑战性的目标,而且制定了具体的时间表、路线图,充分展现了我国应对全球气候变化的坚定决心和言出必行的行动力度。

2021年9月,在中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念,做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出,“实现碳达峰、碳中和,是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择,是构建人类命运共同体的庄严承诺”。习近平总书记在党的十九大报告中明确指出“从二〇二〇年到二〇三五年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化”。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中重申了这个目标。确保2035年现代化目标的实现,是关系到中华民族复兴的头等大事,必须保证碳达峰的实施与其并行不悖。

最近几个五年规划期,我国碳排放强度下降幅度5年平均达到18%左右,“十四五”规划同样如此,“十五五”也应该保持这一下降幅度。在此前提下,2021—2030年不同时间点碳达峰锁定的经济增长速度上限为4.05%。根据世界银行数据,对比一些国家碳达峰后的经济增速发现,达峰后的实际经济增速大多数远低于这个上限。因此,盲目提前碳达峰,有可能导致一些省份甚至全国经济过早进入低速增长阶段,导致2021—2035年经济增速较大幅度地低于5%,从而使得2035年基本实现社会主义现代化目标落空。因此,深入探讨碳达峰与经济增速上限之间的互动关系,研究过早碳达峰对经济带来的风险,找寻发达国家碳达峰时的经济增长规律,为更好推进我国2030年前碳达峰目标和2035年现代化目标实现,提供有力决策参考。

1 碳达峰时,碳排放强度、能源碳密度、能耗强度对经济增速上限的“锁定效应”分析

2030年前碳达峰所指的碳是二氧化碳,不包括二氧化碳之外的其他温室气体。其他温室气体排放量相对稳定,基本不影响碳峰值时间。本文碳达峰所指的碳排放量、二氧化碳排放量等,均指相关能源燃烧产生的二氧化碳排放量。能源燃烧产生的二氧化碳占经济社会活动产生的全部二氧化碳的绝大部分,是碳达峰的决定因素。在研究碳达峰问题时,工业过程等产生的少量二氧化碳排放量,可以忽略不计。

1.1 碳达峰时经济增速与碳排放强度下降速度的关系

根据日本学者茅阳一提出的卡亚公式,人口规模、人均、单位能源消耗量(能耗强度)、单位能耗的二氧化碳排放量(能源碳密度)是影响能源相关的二氧化碳排放量的四个主要因素。具体表述为:能源相关的二氧化碳排放量=人口×人均×能耗强度×能源碳密度。变换卡亚公式可得:=×,即=/。其中,是二氧化碳排放量,是二氧化碳排放强度(单位二氧化碳排放量),简称碳排放强度。碳达峰时,碳排放总量的增量小于等于0,即-≤0。

碳排放总量与有如下关系:×(1+)×(1+)-×≤0。其中,为增速,为碳排放强度变化幅度,= (-) /。推导可得(1+)×(1+)≤1,即:≤-(1+)。

在碳排放强度变化幅度基本确定情况下,根据上述公式能够基本确定经济增速的上限。碳达峰时,经济增长上限略高于碳排放强度变化幅度的绝对值。

我国碳排放强度2019年比2005年下降48.1%,年均下降速度为2.70%。2020年因为新冠肺炎疫情影响,碳排放强度下降1%。“十四五”规划中碳排放强度五年下降18%, “十三五”也是这个水平。需要注意的是,经济增速很低时,碳排放强度下降幅度会很小(如2020年)。部分经济低速增长的省份,甚至不降反升,这也是强调经济要保持一定增速的原因。尽管根据“2030年碳排放强度比2005年下降65%以上”的承诺,“十五五”碳排放强度下降速度压力很小,但是要实现碳达峰的承诺和2035年现代化目标,仍需要“十五五”碳排放强度下降目标应该不低于18%。只有如此,这期间某一年碳达峰时,经济增速上限才能保持4.05%。

根据世界银行的世界发展指标(World Development Indicators,WDI)数据库数据,发达国家碳达峰时碳排放强度下降幅度多在3%以下。如,1990—2018年欧盟年均下降2.42%,经合组织年均下降1.87%。少数发达国家大于3%,但都不足3.6%。这些国家对应的经济增长速度也低于其碳排放强度锁定的经济增速上限。可见,与已达峰国家相比,我国预定的2021—2030年碳排放强度年平均下降速度为3.89%,下降幅度已经不低。

1.2 碳排放强度降速由能源碳密度降速和能耗强度降速决定

将卡亚公式变换,可以得到碳排放强度与能源碳密度和能耗强度下降幅度间的关系,进而得到碳达峰时经济增速与能源碳密度降速、能耗强度降速之间的关系。即:=×=××,其中,为碳排放量,是二氧化碳排放强度(二氧化碳排放量/),是能耗强度(能源消费总量/),是能源碳密度(二氧化碳排放量/能源消费总量),由此可推出:=×。

假设:为能源碳密度变化幅度(简称降速),为能耗强度变化幅度,为碳排放强度变化幅度,可推出:=++。即,碳排放达峰时,经济增速上限和能源碳密度降速、能耗强度降速关系为:≤-(++)/(1+++)。可见,碳达峰时经济增速上限由碳排放强度下降速度决定,而后者由能源碳密度降速和能耗强度降速锁定。因此,碳达峰时经济增速上限大致由能源碳密度下降速度与能耗强度下降速度决定,约等于两者之和(表1)。

表1 碳达峰时不同能源密度和能耗强度降速下的经济增速上限 单位:%

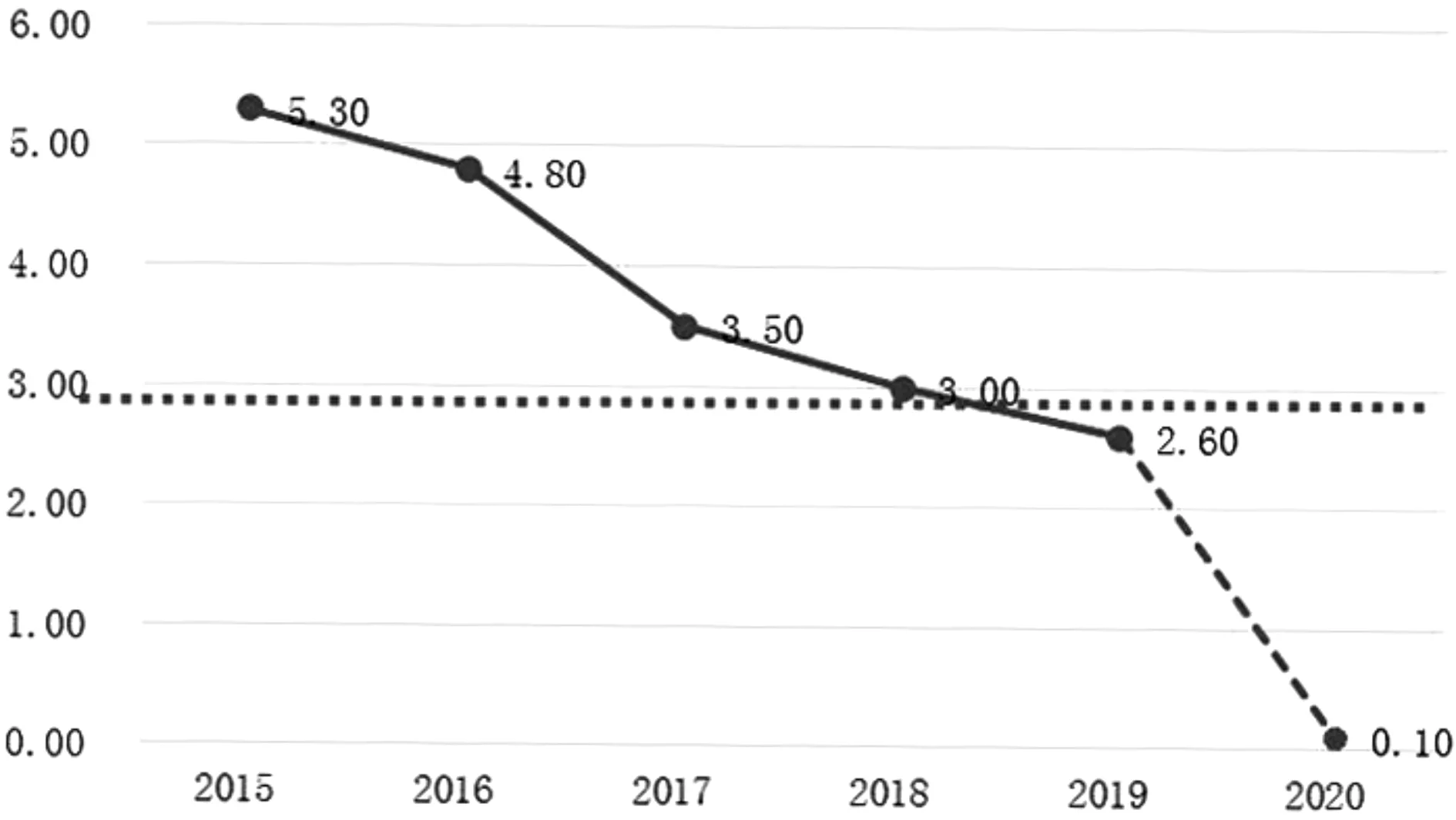

2015—2019年全国和各省能耗强度下降速度的绝对值呈现出越来越小的基本变化趋势(如图1和图2)。图1中两端的个别省份甚至出现例外,能耗强度不降反升的内蒙古、宁夏、辽宁等,共同特点是经济增长速度很低。能耗强度变动缺乏规律性的是青海、河南、甘肃、河北、北京等,与其所处的区域特点相关,如青海、甘肃经济欠发达且规模小,河南、河北、北京则是大气污染治理重点地区。

图1 各省碳排放强度变化趋势(2015—2019年)

图2 2015—2020年全国万元GDP能耗逐年下降率(单位:%)

能源碳密度降速与能源结构、能源技术等正相关。可再生能源和核能有大比例的提高,能源碳密度降速就大,反之就小。如果低碳能源技术没有大的突破,则能源碳密度的变化不会太大,能耗强度下降速度基本上决定了碳排放强度的下降速度。

一般而言,核电站建设周期很长,生物质能受资源量的制约,陆地风能资源开发比例已经较大,太阳能发电受制于土地资源和消纳能力的制约。因此,至少在2030年前,除了风能和太阳能的常规利用外,不会有其他大规模的低碳技术得到更快速的应用。因此,能源碳密度的变化不会太大。

影响能耗强度下降的因素中,节能难度越来越大,导致能耗强度下降速度越来越慢。产业结构调整对能耗强度下降作用明显,但需要较长的时间才能够见到效果。如果通过激进的过度行政干预来实现产业结构调整,则会影响经济正常增长。

2019年全国能耗强度下降速度为2.6%,2020年为0.1%。2020年能源碳密度下降速度为0.9%,多年来都在0.9%左右。假如2019年碳达峰,根据模型推算经济增速上限不应该超过3.5%,但2019年全国经济增速实际为6.1%。显然,过早碳达峰,将导致经济增速过低。除非大幅度降低能耗强度和能源碳密度,否则碳达峰时经济增速上限就会被锁定在较低的水平。以山东省为例,如果相对全国更早碳达峰,在能源结构和产业结构与全国类似的情况下,山东省的经济增速会长期低于全国GDP增速。

2 碳达峰时经济增速变化的国际规律

2007年实现碳排放达峰的部分发达国家,主要是在2008年左右受金融危机影响进入经济增速很低的阶段,有些国家甚至在2009年出现负增长,从而能源需求和碳排放都大幅度降低。之后经济增速虽然有所反弹,但大趋势仍是经济增长保持低速,由此实现碳达峰。其他时间实现碳达峰的西方国家,也多是在经济危机或能源危机情况下,大量两高行业企业破产关闭,或者转移到发展中国家。基本规律是,各种危机导致发达国家实现碳达峰,达峰后的经济增速都相对较低。这实际上是生产力遭受被动重创的结果。

2.1 发达国家碳达峰的类型及特征分析

分析世行的数据可以发现,发达国家碳排放达峰时间点主要包括以下几种情况:一是在20世纪70年代能源危机后,由于可再生能源或核能大发展,而自身能源需求量变化不大,化石能源需求量下降,从而实现碳达峰;二是在2008年经济危机后,经济增长滞缓,“两高”产业企业破产或转移,能耗强度下降,化石能源需求减小,从而实现碳达峰;三是一些碳排放较少的国家碳排放量进入平台期,因为某些随机因素,在某一年实现碳达峰。

发达国家的碳达峰路径,大致可分为以下两种:

(1)自然增长+危机型碳达峰模式。主要适用于碳排放量大的经济体。这些国家的碳达峰基本属于在正常经济增长、渐进型产业结构和能源结构变化情况下,突然遇到严重的能源危机、金融危机或经济危机,经济增速大幅跳水,并长期低迷。其“两高”产业产能转移到发展中国家或关闭,所需能源强度大的产品主要依靠进口,从而导致碳达峰。这实际上是生产力遭受重创,经济一蹶不振或产业转移,被动达峰。如美国、经合组织等,大部分发达国家都是这种形式实现碳达峰。

(2)平台振荡+随机型碳达峰模式。对于部分欧洲小国,能源消费量不大,市场经济为主体的自然增长遇到危机后,风、光等可再生能源利用较快发展,碳排放进入平台振荡期。后期的某一个随机因素较大变动,形成事后才能确认的碳排放最高峰。如荷兰、丹麦、瑞士等。

分析各国碳达峰前后碳排放量变化趋势,还可以发现另外两个特点:一是碳排放量进入平台振荡期后,难以事先判断哪一年达峰。后期小变化可能使前期的碳达峰不再是最高峰。二是需要防止意外因素的影响,导致碳达峰时间延后。2008年的金融危机使得美国、经合组织等在2007年实现碳达峰。根据世行数据,日本在20世纪70年代能源危机后,进入平台振荡期。1987年之后,日本碳排放出现近10年的快速增长。之后进入一个新的平台振荡期,本应该和美国一样,于2007年实现碳达峰,但核事故后日本发展煤电,使其碳达峰时间推迟到2013年。

国际碳排放达峰路径为我国提供了重要启示:一种是严控盲目新增“两高”产业产能条件下,按照环保标准和市场规则的碳达峰。另一种是过度利用行政手段、人为压制、过早进入平台振荡期,且无法事先确认的碳达峰,这是我国需要避免的。除上述两种典型模式外,法国等则是在20世纪70年代能源危机下,通过大力发展核能,带来其碳排放持续下降并形成峰值,但能源消费呈持续上升趋势,从而实现错峰发展,值得借鉴。

2.2 能源达峰和碳达峰时间的一致性分析

人均收入水平、产业结构合理程度、人均能源消费量、城镇化水平等因素达到一定的高度后才有可能实现合理的能源达峰,这是基本规律。非化石能源发展到一定程度后,能源需求继续增加,但二氧化碳排放不再增加,由此形成二氧化碳排放峰值早于能源消费峰值的情况。观察世界各国两个峰值情况,更多是同步达峰,或都处于平台振荡期,错峰并不明显。但也有少数国家靠可再生能源和核能,实现了错峰发展。因此,发展中国家要突破能源和碳排放对经济增长的硬约束,实现人均收入水平和城市化水平的合理增长,就必须依靠可再生能源和核能,早实现碳达峰、晚实现能源达峰。能源与碳排放同步达峰的结果,或靠能源达峰来实现碳排放达峰的政策,会阻碍发展中国家或地区的经济增长和社会发展,需要及时纠正。

2.2.1 经济规模较大的发达国家或经济体,碳达峰与能耗达峰时间大致重合

大部分发达国家或经济体,包括美国、丹麦、韩国、芬兰、意大利等国和经合组织的能源达峰与碳排放达峰时间基本一致。一般而言,靠发展非化石能源,可以首先实现碳达峰,而能源达峰则可能延后5~10年。这样可以减轻能源达峰对经济发展的约束,有利于收入水平和城市化水平的提高。在追求碳达峰的过程中,过度使用能源总量控制政策有可能使能源过早达峰,从而遏制人均收入水平、就业水平和城市化水平的提高,这是需要防止的。是否造成能源过早达峰或二氧化碳与能源不合理的同时达峰,是检验一些能源环境政策正确与否的重要标志。另外,经合组织达峰时间主要由美国和日本等能耗大国的变化趋势决定而不是组合成员国中的能源消耗变动小的欧洲国家。日本因为福岛核电站事故,不得不用煤炭替代,造成日本碳达峰时间由2007年延后到2013年,如何防止非正常因素影响前期的碳达峰,也需要高度重视。

2.2.2 非化石能源的突破性发展或可实现碳排放与能源消费错峰发展

非化石能源比重的突变使能源消费和碳排放并不同步变化。只有少数经济规模较大的国家(如法国、英国等),因为核能发电或可再生能源发电的突破和“两高”产业转移,实现了错位达峰。在能源技术变化相对缓慢情况下,经济增速因为经济危机而大幅度下降,能源和碳排放也大幅下降,这成为碳达峰的经验性规律。如法国1979年实现碳达峰,2005年能源消费达峰,2008年经济危机后又趋于平稳。英国1971年达到二氧化碳排放峰值,1996年达到能源消费峰值,碳达峰后下降较慢,2008年金融危机后才有较快的下降。可再生能源利用好的挪威、荷兰以及欧盟整体,都是错峰发展。但是,非化石能源比重高且长期处于稳定状态,也不一定就会导致更早碳达峰。这种状态下,各种能源或经济危机是导致碳达峰的关键。

2.3 经济增长缓慢是发达国家能源达峰或碳达峰后的基本规律

在可再生能源和核能没有突破性增长情况下,经济缓慢增长是能源消费与经济增长脱钩的前提,是能源消费达峰的基本规律。一个经济体如果按照基本经济规律,达到能源消费峰值,则其人均收入水平、人口增长率、城市化率、第三产业的比重等都达到相对合理的水平。实现能源消费达峰的发达国家,达峰以后经济增长更为低迷。如许多国家在2007年实现能源或碳排放达峰,2009年经济甚至出现负增长,之后经济增长有所反弹,但大趋势仍是经济继续减速。发展中国家或地区,如果提前能源消费达峰时间,比如提前5年或10年,会实际上限制人均收入水平、城市化率和第三产业比重水平的提高,势必会对经济增长造成遏制,违背基本规律。

2.3.1 能源达峰会比碳达峰导致更低的经济增速上限

对峰值年经济增速的关注,主要是因为当达到碳峰值时,经济增长与能源消耗或二氧化碳排放增长脱钩,经济增长也多会进入低速阶段,符合发达国家达到能源峰值与碳排放峰值时的典型特征。以2008年经济危机前后达峰的国家为例,发达国家或经济体在能源和二氧化碳排放达峰后,GDP增速都不高于3%。如经合组织国家,2003—2007年GDP增速为2.78%;达峰后,2008—2012年增速为0.59%。各国达峰后或危机后经济增速在-1.36%到1.42%之间,18个国家中有7个国家负增长(图3)。金融危机使发达国家2007年后5年平均经济增速大幅下降。碳达峰后经济增速很低的规律,对于发展中国家或人均收入和城市化水平较低的地区的启示是,需要对过早碳达峰或能源达峰保持谨慎态度。

图3 2007年碳达峰前后5年经济增速的变化幅度(单位:%)

相对碳达峰,能源消费量达峰前后,能耗强度下降对经济增速上限的锁定,比碳达峰时还要低一个百分点左右(能源碳强度的下降幅度)。能源消费达到峰值时,能源消费总量实现零增长,而能源消耗强度下降带来的能源消费减少,必须抵消GDP增长带来的能源消费增加。因此,可以通过能源消耗强度下降速度判定能源达到峰值时经济增速的上限。规模较大的发达国家大多是在2000—2007年达到能源消费峰值,达峰时经济增长速度很低。2000—2015年间,能耗强度下降速度支撑的经济增速上限大部分在2%以下。经济体量大的市场经济国家或经济体,难以通过人为的产业结构调整措施,实现能耗强度的快速下降。

由于实现能耗总量达峰所能支撑的经济增速上限比碳达峰时更低,即便我国可以实现能耗强度较大幅度的下降,提升能源达峰时的经济增速上限,但也会付出较大经济代价,毕竟在2035年前还远没有到支撑能源达峰的经济发展阶段。因而,为基本实现社会主义现代化目标,2035年之前不应该实现能源达峰,过早实现能源达峰,会损害经济的正常增长。

2.3.2 非化石能源的更大程度利用,可有效提升碳达峰时的经济增速上限

2000—2015年,发达国家碳排放强度下降速度支撑的碳达峰时的经济增速上限,要比能耗强度下降速度支撑的能源达峰时经济增长速度上限更高,其中非化石能源发挥了重要作用。例如,经合组织国家经济增速上限由1.62%上升到1.91%。这是因为碳排放强度下降速度与能源强度下降速度之差为能源碳密度下降速度,主要由非化石能源利用比重的变化率决定,一般不超过一个百分点。非化石能源增长迅速且比重较大,使得一些欧洲发达国家碳达峰时,能源消费总量仍能够有一定时间的增长,支撑其经济增长。

3 过早碳达峰或能源达峰对我国经济增速的“强抑制效应”分析

通过节能和加快发展核电及可再生能源等一系列低碳发展措施,以及促进经济高质量发展的一系列政策措施,全国能够在2029年实现碳达峰,并确保2035年基本实现社会主义现代化。但是,如果全国或各地提出过早实现碳达峰的目标,或者延用甚至强化过去形成的多重能源环境约束性指标,导致事实上的硬性提前碳达峰,甚至一些区域能源过早达峰,将会导致过早进入经济低速增长阶段,造成人为确定的碳排放或能源指标不合理制约下的经济增长缓慢,难以完成2035年基本实现社会主义现代化的目标。

3.1 过早碳达峰造成的经济持续低速增长,将阻碍2035年社会主义现代化目标的实现

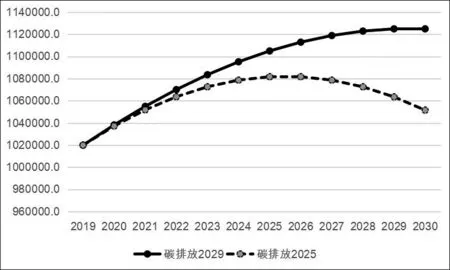

国内人为压制经济增长或国外经济危机的发生,都会带来更早的碳达峰,也造成重大的经济损失。假定全国2025年或2029年碳达峰,测算两种情况下2021—2030年之间累计GDP差异,以此推算提前达峰可能造成的经济损失。

具体测算思路如下:全国2019年经济增速为6.1%,按照2025年达峰和2029年达峰两种情况,假定“十四五”和“十五五”期间能耗强度和能源碳密度,或者是碳排放强度下降速度18%保持不变,则碳达峰时经济增速上限为4.05%。碳达峰后经济增速不能高于这个上限值(根据前述国际碳达峰时的经济增速经验,往往是低于这个上限值)。按照经济增速从2019年的6.1%线性下降到达峰时4.05%的水平,碳达峰后,经济增速仍然按照前面的下降趋势,延续到2030年。根据经济增速计算每年的GDP,并累计2021—2030年的GDP之和,两者的差额作为不同时间碳达峰的经济损失。

计算结果为:全国碳达峰时间若由2029年提前到2025年,经济损失为43万亿,约为2019年GDP的43.8%(如图4)。而何建坤等估算,碳中和总计投资约138万亿左右。可见,过早碳达峰导致的经济损失数额巨大,造成过去大量投资搁浅,也会削弱我国应对气候变化的能力。

假如为了减少经济损失,图4中的2025年达峰曲线不下降,也就是人为保持碳排放不增加,以减少经济损失(见图5中2025年后的直线)。这种情况对应各省份宣布过早碳达峰,或延续过去累积起来的多重能源环境约束性指标,2025年开始进入碳排放平台振荡期。相对2029年碳达峰,经济损失为28万亿元,约为2019年GDP的28.3%。碳排放平台振荡期会给碳达峰增加更多变数,造成随机波动,也可能使前期承诺的峰值年不再是最高峰值(见图5中2025年后的曲线),难以事先确保2029年全国一定达峰。按照世行数据,福岛核泄漏后,日本使用煤炭替代核能,导致2013年碳排放量超过了2007年,2007年的碳排放不再是最高碳峰值。欧洲几个进入碳排放平台期的国家,碳排放峰值比其它年份高不了多少,且缺乏规律性,难以事先确保哪个年份是峰值年。

图4 全国2025年和2029年碳达峰的碳排放量(单位:万吨)

图5 2025年进入平台期后偶发因素对碳排放趋势的影响(单位:万吨)

2020—2035年经济增速前高后低,2025年碳达峰时经济增长上限为4.05%,将导致2020—2035年平均增速低于实现2035年现代化目标要求的经济增速。林毅夫判定2020—2035年间经济增速约为5%~6%,刘伟等判定5.3%以上。2029年碳达峰情况下,通过可再生能源和核电技术突破性发展,并采取更有利于经济发展的政策,也能突破碳达峰对经济增长上限4.05%的锁定,确保实现2035年基本实现现代化的目标。中央提出防止运动式减碳,及时消除了各省份或城市盲目过早达峰承诺的风险。但如何协同减碳,仍然是摆在各省份或城市政府决策者面前的难题,不完善的政策措施导致过早或过晚碳达峰都不可取。

3.2 缺乏市场弹性的行政调控措施,不利于经济增长的“常态化潜能”释放

2013年以来,为迅速遏制大气严重污染,各级政府出台了产能总量、能源总量、能源强度、煤炭消费总量、污染物排放量、碳排放强度等5类约束性指标,逐级甚至逐年考核。这些约束性指标的出台有其特殊背景,随着时间的推移,约束性指标的松紧程度和强制程度也未必符合实际情况。多重约束性指标的交叉考核,已经形成对企业发展的“紧约束”,影响经济的正常增长,需要改进和优化。

一是地方政府给企业下达能源环境约束性指标,要充分考虑产业结构和能源结构调整的时间周期,既要确保考核任务的完成,也不能影响企业产能按照市场规律的正常发挥。两者有矛盾情况下,当地范围内或向上级要求调整相应指标,而不是关停企业或降低企业开工率,影响当地经济发展和就业。

二是环保等标准的更新时间不应过于频繁,否则不符合企业能源和环保设备更新换代的基本规律。频繁提高环保等标准,迫使企业不断更新设备,企业生产成本陡增,利润空间大幅压缩,不利于企业生产“潜能”释放。

3.3 延续或加码过去累积起来的多重能源环境约束性指标,将导致事实上的提前碳达峰,甚至是能源达峰

长期以来,相互叠加的多重约束性控制指标的交集才是企业自主决策的空间,而直接给企业下达能源消费指标,基本上等同于给企业下达产量指标,这与社会主义市场经济原则不符。

2021年下半年开始,一些省份频繁拉闸限电,甚至包括居民用电,都是这类控制指标难以有效落实的表现。一些省份制定的2021—2022年能源消费总量控制方案,分配给所属设区市的能源消费量指标居然2022年比2021年低。这预示着,长期如此的话这些城市能源达峰可能已经实现,更不用说碳达峰。国际上多是碳达峰和能源消费量达峰同步实现,过早碳达峰,尤其是能源达峰,将阻碍工业化和城市化进程,遏制经济正常增长,不符合基本的经济发展规律。作为14亿人左右的发展中国家,我国则必须是能源达峰晚于碳达峰5~10年才行。

一些大气污染治理重点区域的省市,如果给设区城市下达的能耗指标继续保持下降,设区市直接下达能耗指标给企业,这种过度行政干预措施影响下,能源消费量就会进入平台振荡期。则这些城市可以在2021年至2029年之间的任何一年,通过行政手段实现能源达峰或碳达峰。也就是说,过度使用行政干预措施,不考虑给经济和社会发展带来的严重后果,2021—2029年的任何一年都可以实现能源达峰和碳达峰。

根据以上分析,既要实现承诺的2030年前碳达峰,又要确保2035年基本实现现代化目标,必须在承诺期内最晚时间点实现碳达峰,才有可能保持较高的经济增速。因此,2029年是2030年前实现碳达峰,并有所下降的最佳时间点。除此之外,需要优化和完善多重能源和环境约束性指标,避免其对经济增长形成过度强约束,还要采取积极的经济高质量发展政策,确保2035年基本实现社会主义现代化目标的实现。

4 对策建议

力争2030年前实现碳达峰与2035年基本实现社会主义现代化目标,是我国对世界和全国人民的庄严承诺,二者并不矛盾,完全可以经过艰苦努力协同实现。

4.1 我国碳达峰必须依靠绿色低碳和高质量发展,而不是对生产力的重创

中国要实现的碳达峰,不能采取类似发达国家碳达峰时被动应对经济危机的先破后立措施,把重化工业转移出去或让其破产,且经济长期低迷,从而被动实现碳达峰;而是必须先立后破,在实现绿色低碳高质量发展基础上,主动实现碳达峰。保持经济稳定增长,确保2035年基本实现现代化目标,是我国碳达峰和发达国家碳达峰的本质区别。

2035年基本实现社会主义现代化目标,是实现中华民族伟大复兴所必须,也是检验各项碳达峰具体政策正确与否的试金石。我国2019年经济增速为6.11%,2029年实现碳达峰时经济增速上限为4.05%,则“十五五”期间全国年均经济增长速度上限为4.2%,“十六五”经济增速会更低。2021—2035年平均经济增速上限仍低于刘伟等预测的5.4%左右的经济增速,更低于林毅夫预测的6%左右的速度。可见,要实现2035年基本实现社会主义现代化的目标,仍需要政策方面的创新,通过大力发展非碳能源,推进绿色低碳和高质量发展,突破碳达峰对经济增长上限的锁定,促进经济持续稳定增长。

4.2 2030年实施可控的“碳达峰风暴”,确保2029年成为事先可确认的明确的碳达峰年

结合前述综合分析,把2029年作为2030年前实现碳达峰国际承诺的最后完成期限,也是实现2035年现代化目标的合理选择。过早碳达峰将造成巨额经济损失,较低的经济增速,也严重脱离我国的发展阶段。

实现碳达峰和2035年基本实现现代化双目标可行的路径是,采取透明的可预期的行政和市场手段,2029年以前严控盲目新增“两高”产业产能,优化五大类能源环境约束性指标,让企业休养生息,积累低碳发展的财力和创新力。到2030年,大幅度淘汰落后或相对落后的“两高”产能,大幅度减少行业范围扩大后的免费碳配额,大幅度提高碳价格,征收碳税等组合拳,人为制造“碳达峰风暴”,大幅度减少2030年及以后的碳排放。由此实现到2030年碳排放量达到峰值,并实现稳中有降的目标。

这样做能够在2029年前充分发挥已有产能的潜力,又通过透明的可预期的行政和市场手段,在2030年大幅度关闭这些已经合理发挥作用并接近寿终正寝的产能。同时不会增加碳中和的难度,还为碳中和积累资金,也避免已经形成生产能力的投资的大量搁浅。这种措施能够维持2030年之前稳定的经济增速,再配合强有力的核能和可再生能源发展措施,可确保2029年为碳达峰年(如图6),还要通过积极的经济高质量发展措施,确保2035年的现代化目标的实现。

图6 “碳达峰风暴”情境能够事先确保2030年前碳达峰

4.3 确保能源达峰时间晚于碳达峰时间5~10年,是我国实现现代化目标的客观要求

我国化石能源基数大,核能和可再生能源发电在2030年前难有大的突破。而在低碳能源技术没有取得根本性突破的情况下,如果碳排放在2025年达峰,或者能源消费在2030年前实现达峰,能源消费量将对中国的经济增长形成紧约束。能源达峰应该是在人均收入水平、人口增长率、城市化率、第三产业的比重等指标都达到相对较高的水平时自然实现的。过早能源达峰,比如提前5年或10年,必然会限制经济社会的正常发展,制约工业化和城市化进程,违背基本经济规律,这是需要极力避免的。

另外,能源总量控制措施,应该区分使用的是化石能源,还是非化石能源。把可再生能源和原料用途的煤炭纳入能源消费总量控制,本身缺乏科学性和合理性,需要及时调整。

4.4 严控盲目新增“两高”产能前提下,优化多年累积的能源环境约束性指标

在碳达峰碳中和目标要求下,新上的“两高”项目生命周期大大缩短,很难实现其20~40年正常生命周期。盲目新增这类项目,一是增加全社会减碳压力;二是很难实现盈利目标;三是由于投资大部分来自银行贷款,也会增加银行的风险。因此,必须严控这类投资,遏制其盲目发展,对不符合要求的高耗能、高排放新上项目坚决拿下,这是确保实现碳达峰和碳中和目标的重要举措。

而对于过去已经形成的合规产能,在符合环保标准要求下,可在2029年前让其自主经营,自负盈亏,让企业释放已经形成的产能潜力。一方面,积累碳中和、低碳转型或技术进步的资金;另一方面,国内实现工业化和城市化,也需要大量价廉物美的“两高”产品。已经形成的“两高”产业产能,很多会在2029年前达到合理的生命周期。即使没有到期,成本也已经收回。如果仅仅为了完成主观确定且难以准确测算的五类能源环境约束性指标任务,频繁“拉闸限电”,或长期限制企业正常生产,实际上是本末倒置,把措施当成目标去追求,最终严重影响2035年现代化目标的实现。

除此之外,还应完善和优化能源双控的范围和力度,区分可再生能源和化石能源,区分原料型和燃烧用能源资源,将大部分约束性指标变为指导性指标。

4.5 防止继续实施过去不同背景下制定的多种政策措施而导致一些地区和行业更早达峰

国务院《2030年前碳达峰行动方案》指出,要科学合理确定有序达峰目标。碳排放基本稳定的地区要巩固减排成果,在率先实现碳达峰的基础上进一步降低碳排放。产业结构较轻、能源结构较优的地区坚持绿色低碳发展,坚决不走依靠“两高”项目拉动经济增长的老路,力争率先实现碳达峰。产业结构偏重、能源结构偏煤的地区和资源型地区要把节能降碳摆在突出位置,大力优化调整产业结构和能源结构,逐步实现碳排放与经济增长脱钩,力争与全国同步实现碳达峰。上下联动制定地方碳达峰方案,各级政府要按照国家总体部署,结合本地区资源环境禀赋、产业布局、发展阶段等,坚持全国一盘棋,不抢跑,科学制定本地区碳达峰行动方案,提出符合实际、切实可行的碳达峰时间表、路线图、施工图,避免“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。这是各地区、各行业确定碳达峰时间的基本依据。

从协同实现2035年基本实现社会主义现代化目标考虑,2029年碳达峰是最合适的年份。借鉴经合组织碳达峰时间的经验,我国碳排放量前9位的大省,如河北、山东、江苏、内蒙古、广东、山西、辽宁、河南、新疆,可基本决定我国碳达峰时间。其中,广东、江苏、辽宁等应该在2029年前严禁盲目新增“两高”产业产能前提下,实现自然达峰,或在2029年通过“碳达峰风暴”达峰;河北、山东、山西、河南等应该和全国一样,在2029年通过“碳达峰风暴”实现碳达峰;新疆和内蒙古则需要力争和全国2029年同步达峰。其他省份可以根据实际情况,宜早则早,宜晚则晚,而不必强制其在2030年前达峰。尤其是不能因为不合理的碳达峰时间,制约欠发达省份实现人均收入提高和共同富裕的目标,使其长期被锁定在低经济增速和低人均收入上。

同样,对于主要碳排放行业,在严控盲目新增“两高”产业产能前提下,需要把碳达峰时间确定于2029年之前正常达峰或靠“碳达峰风暴”在2029年达峰,而不是采取过多压制措施,盲目提早实现碳达峰。各产业如果提出脱离实际过早达峰的目标,也会和各省市过早碳达峰一样,造成过早进入平台振荡期的不利后果。因此,各产业的达峰时间,也需要对标全国2029年实现碳达峰,而不是孤立地提出缺乏整体考虑的碳达峰时间。

延续甚至强化各区域过去不同背景下出台的一些措施,如给一些城市、行业或企业下达远不及正常增长所需的能耗等约束性指标,甚至是逐年递减的能耗指标等,会造成事实上的提前碳达峰。这种隐性盲目过早碳达峰,比原先可能提出的某一年过早碳达峰目标更超前,更隐蔽,这是需要高度重视的。在欧美国家即将实施碳排放边境调节机制等情况下,需要避免我国企业受到内外夹击,失去积累绿色低碳转型财力和绿色低碳创新的能力。