湿陷性黄土及地基处理新技术

白晓红

(太原理工大学,山西 太原 030024)

0 引言

黄土是一种特殊的第四纪沉积物,色为灰黄、棕色甚至棕红色,颗粒组成以粒径为0.05~0.005 mm的粉粒为主,垂直节理发育[1]。它广泛分布于干旱、半干旱地区,全球面积约为1 300万km2,约占地球表面陆地总面积的9.8%;在我国主要涉及华北、西北地区,总面积约为64万km2,是我国国土面积的6.3%;其中湿陷性黄土面积约为38万km2,占黄土总面积的60%左右[1]。

《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB 50025—2018)[2](以下简称《黄土标准》)将我国湿陷性黄土按工程地质特征分为7个大区,山西地区涉及关中地区(Ⅲ)和山西-冀北地区(Ⅳ),且山西境内的第Ⅳ区进一步分为汾河流域区-冀北区(Ⅳ1)和晋东南地区(Ⅳ2)两个亚区。山西地区存在有典型的离石黄土和午城黄土,湿陷性黄土厚度一般在5~10 m,甚至大于10 m;低阶地新近堆积黄土分布普遍,土体结构松散,压缩性较高,多具湿陷性,高阶地相对天然强度较高,但是一般具有自重湿陷性。

近几十年来,我国黄土工作者对湿陷性黄土持续开展了大量的科学研究,对其工程特性的认识不断深入,对其工程问题的处置积累了丰富的经验,并且创新发展了一系列的新方法和新技术,取得了显著的社会经济效益。

1 湿陷性黄土

1.1 基本概念

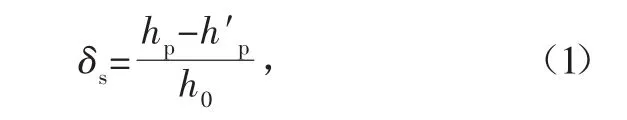

在一定压力下受水浸湿,土的结构迅速破坏,并产生显著附加下沉的黄土,称为湿陷性黄土。工程中一般采用湿陷系数(δs)评价黄土的湿陷性。

式中:hp为保持天然含水量和结构的黄土试样,加至压力p时下沉稳定后的高度,mm;hp′为上述在压力p作用下沉降稳定的黄土试样,在浸水作用下,下沉稳定后的试样高度,mm;h0为黄土试样的原始高度,mm,一般为20 mm。

当δs≥0.015时定名为湿陷性黄土,否则为非湿陷性黄土。试验压力p为土体的饱和上覆重量时所得的湿陷系数用δsz表示,定义为自重湿陷系数。当δsz≥0.015时定名为自重湿陷性黄土;反之,当δsz<0.015、δs≥0.015时定名为非自重湿陷性黄土。

δs还被用来评价湿陷性的强弱,当δs≤0.03时为弱湿陷性,当0.03<δs≤0.07时为中等湿陷性,δs≥0.07时为强湿陷性。

hp-hp′叫做湿陷变形,这是黄土浸水饱和后产生的附加变形。黄土在一定压力作用下,由于土体饱和度增加而产生的附加下沉,叫做增湿变形。可以说湿陷变形是增湿变形的极端状态。

黄土自身固有的属性,使得土体可能在饱和度提高的条件下产生显著附加变形,是内因;而水是土体饱和度提高的条件,外力的作用是使得土体结构可能产生破坏的主导因素,力与水的耦合作用是外因。因此,黄土湿陷变形/增湿变形的产生是内因和外因共同作用的结果。

1.2 湿陷性黄土的特殊性

从力学的角度分析湿陷性黄土的特殊性,主要体现在结构性、欠压密性和湿陷性3个方面[3]。

1.2.1 结构性

湿陷性黄土具有显著的结构性,即在一定的条件下,它能够保持土的原始单元结构形式不被破坏,这种能力就是结构性。湿陷性黄土在其结构强度未被破坏或软化时,常表现出低压缩性、高剪切强度的特性,然而,一旦结构强度遭受破坏,则表现出屈服、软化、湿陷等特性。因此,结构性是湿陷性黄土工程性质最基本的本质。

1.2.2 欠压密性

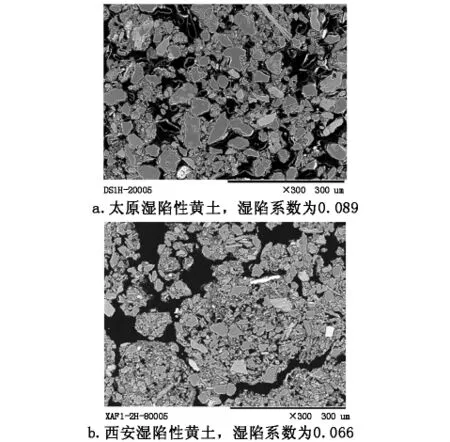

由于特殊的地质生成环境,湿陷性黄土的沉积过程一般较为缓慢,上覆压力的增长速率相对于土颗粒间的固化联接键强度的增长速率要慢许多,所以土体的粒间接触强度大于上覆压力,使得湿陷性黄土形成了一种疏松的高孔隙度欠压密状态。高孔隙度表现在两个方面,一是黄土中存在有肉眼可见的大孔隙,而湿陷性黄土中存在有结构稳定性差的架空孔隙,这种孔隙的尺寸大于孔隙周边的颗粒尺寸,典型结构形式如图1所示[4];二是湿陷性黄土的天然孔隙比较大,一般为0.85~1.24,当天然孔隙比小于0.8一般不具湿陷性。

图1 架空孔隙典型SEM图像[4]

在低饱和度情况下,湿陷性黄土的结构性常表现为较高的似前期固结压力,超固结比大于1。这种超固结是由于黄土的欠压密性而表现出的结构性超固结,在黄土工程界一般称其为似超固结。

1.2.3 湿陷性

在一定上覆压力作用下,湿陷性黄土的结构由于遇水而软化甚至遭受破坏,使其强度丧失;而湿陷性黄土的欠压密性导致存在的大孔隙度和大尺寸孔隙,则为湿陷性黄土遇水浸湿时产生显著附加变形提供了必要的体积变化条件。没有欠压密性和结构性就不可能有黄土的湿陷性。

1.3 湿陷性评价

长期以来,工程界评价黄土的湿陷性都是指在给定压力作用下,黄土充分浸水饱和情况下的附加下沉,采用湿陷系数或湿陷变形量作为评价指标。然而,湿陷性黄土在一定压力作用下遇水增湿,但是尚未完全饱和的状态下也有附加下沉产生,如前所述,这种变形称为增湿变形。增湿变形随增湿程度的提高而增大。因此,土体初始饱和度的大小对其是否产生附加变形以及附加变形量的大小有着极为重要的影响。

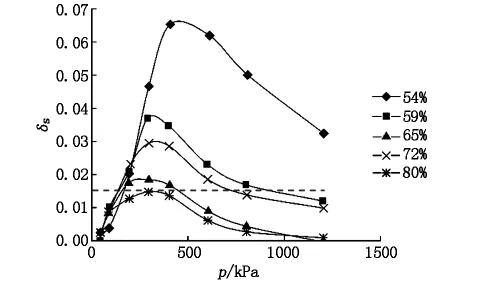

图2为某湿陷性黄土在不同初始饱和度条件下的上覆压力p与湿陷系数δs的关系曲线。由图可见,不同初始饱和度下,土样的压力-湿陷系数曲线形态相似,即湿陷系数随上覆压力的提高而先增大后减小;且对于给定初始饱和度的土样,存在湿陷起始压力和湿陷终止压力以及最大湿陷系数。随着初始饱和度的提高,最大湿陷系数和相应的压力减小,湿陷起始压力和湿陷终止压力亦减小。

图2 不同饱和度条件下压力(p)与湿陷系数(δs)的关系曲线

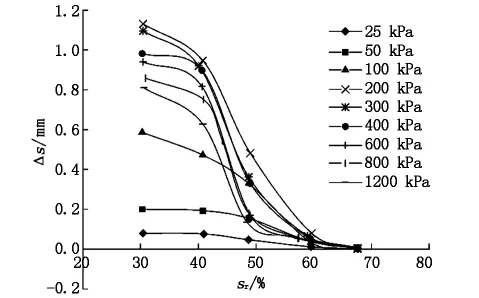

图3为某湿陷性黄土在不同压力作用下,湿陷变形量Δs随初始饱和度sr提高而改变的曲线。图3表明,同一压力下,随着湿陷性黄土土样初始饱和度的增大,湿陷变形量减小。土样初始饱和度从30%增加到40%时,湿陷变形量有减小趋势,但是变化不显著,饱和度由40%增大到50%或60%时,湿陷变形量显著降低,曲线出现陡降段;饱和度从50%或60%进一步增加到70%甚至更高时,湿陷变形量基本不变。这意味着存在有对湿陷敏感的初始饱和度范围,试验表明为40%~60%。另外,同一初始饱和度条件下,上覆压力由25 kPa提高到200 kPa时,湿陷变形量随压力提高而增大,当压力由200 kPa提高到1 200 kPa时,湿陷变形量随压力提高而降低,压力为200 kPa时湿陷变形量最大。综上所述,对于该湿陷性黄土而言,敏感初始饱和度为40%~60%,最大湿陷变形量发生在压力为200 kPa时。

图3 不同压力作用下,初始饱和度(sr)与湿陷变形量(Δs)的关系曲线[5]

鉴于湿陷性黄土对于初始饱和度和压力的敏感性,在工程中要对土体的湿陷固有本性充分认识,同时要关注工程场地后期可能产生的土体饱和度变化,正确评价增湿可能引起的地基附加变形。

1.4 山西Q3黄土承载力

山西大部分地区存在有湿陷性黄土,对于一般工程建设常常以Q3黄土为持力层,因此很有必要对Q3黄土的承载力进行研究。

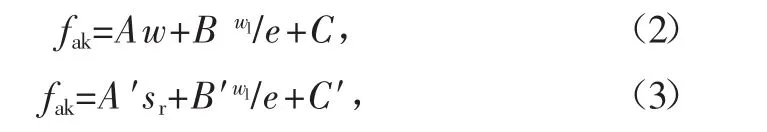

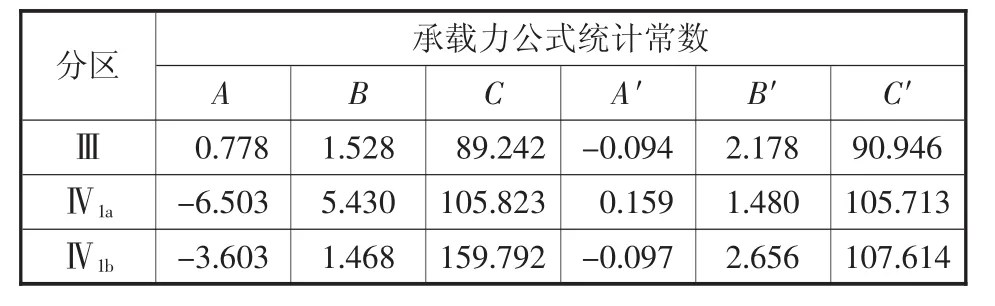

统计分析表明,山西Q3黄土状粉土的承载力与土体的初始含水量或是初始饱和度以及液限与天然孔隙比的比值成正比,不同地区的统计参数不同。经分析将山西境内的汾河流域区Ⅳ1以太原为界进一步分为两个小区。承载力统计公式如式(2)、式(3):

式中:fak为地基承载力特征值,kPa;w为土体天然含水量,%;sr为土体天然饱和度,%;wl为土体的液限,%;e为土体天然孔隙比;A、B、C为分区统计参数,可参考表1取值;A′、B′、C′为分区统计参数,可参考表1取值。

表1 统计常数取值表[6]

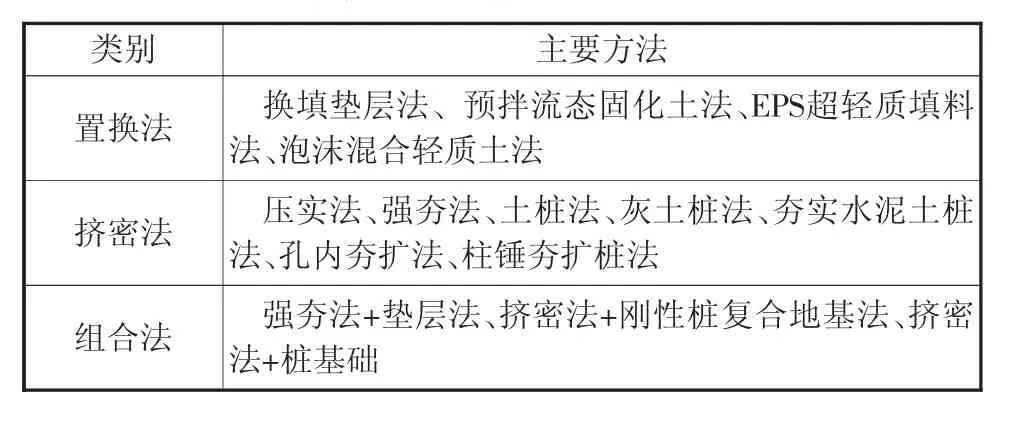

1.5 湿陷性黄土地基处理技术

湿陷性黄土地基的变形包括两部分,即压缩变形和增湿变形。压缩变形是土体在天然含水量(或是饱和度)状态由于上部结构的荷载作用引起的土体变形量,其值随着荷载作用时间的增长而逐渐减小。增湿变形是由于地基使用过程中由于土体含水量或饱和度增加而引起的附加变形,湿陷变形是这种变形的极端情况,这种变形一般是局部突发的,变形速率可能比较大且分布不均匀,对上部结构的影响可能较严重。因此,湿陷性黄土地基的处理往往是将消除湿陷性作为首要因素来考虑。对于交通工程,在对湿陷性黄土路基进行处理时,既要考虑湿陷性的消除,也要结合道路等级要求,优化选取既能达到安全可靠又不造成经济浪费的地基处理方案。考虑到交通工程的特点,常用的地基处理方法分类有置换法、挤密法和组合法,如表2所示。每种方法的具体设计、施工和检验可参考相关规程标准进行。

表2 湿陷性黄土路基常用地基处理方法汇总表

2 湿陷性黄土地基处理新技术

2.1 预拌流态固化土法

在土中加入一定量的固化剂、外加剂和水拌合均匀,形成具有一定流动性,且凝固后能达到一定强度的混合物,称为预拌流态固化土[7]。将该混合物作为垫层的回填材料,形成垫层的方法就叫做预拌流态固化土换填垫层法。

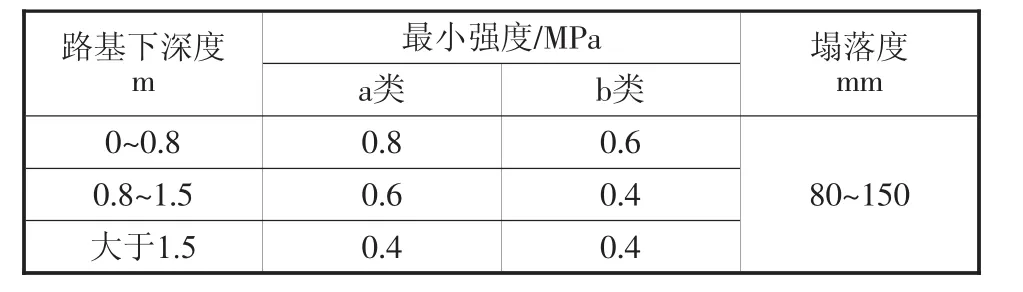

预拌流态固化土具有一定的强度、流动性和防渗性,可作为换填垫层良好的换填材料。预拌流态固化土具有自密实性,在施工时不需要大型设备进行碾压处理,节约施工成本,同时不需分层碾压回填也节省了工期。另外在施工中采用集中搅拌,现场的浇筑材料为液态,施工现场不会产生扬尘,无环境污染,可实现文明施工;且流态固化土中的土可以直接使用工程弃土,也可采用满足环境要求的固废材料,从而具有非常好的环境保护效应。路基工程中使用预拌流态固化土的设计指标可参考表3确定。

表3 预拌流态固化土设计指标[7]

2.2 气泡混合轻质土法

将制备好的气泡群按一定比例加入到由水泥、水及可选添加材料制成的浆料中,经混合搅拌现浇成型的一种微孔类轻质材料,称为气泡混合轻质土[8]。这种混合料具有如下特点[9]:

a)轻质性 因气泡混合轻质土中均匀充填了气泡而具有轻质性。根据工程标准及使用部位的需要,可自由调整气泡掺量,达到调整自重的目的。

b)可调节性 根据不同的材料组成用量、不同的气泡率,可按工程需要调整密度和强度。

c)良好的施工性 采用泵送现浇,可在狭小空间浇注,也可采用高压泵送,流动性好强度提升快,无需碾压或振捣,无需专用车辆水平运输,无需竖向混凝土吊斗,节省了设备投入。

d)良好的耐久性 气泡混合轻质土属水泥类材料,故使用寿命与水泥混凝土同等。

e)良好的环保性 固化剂一般为水泥,起泡剂为中性不含有害物质,对环境无污染,且可利用工程废弃土、粉煤灰等工业废渣,同时施工时为液态材料无粉尘,有效避免了环境污染和消防隐患。

f)保温隔热性 由于气泡混合轻质土内部含有大量封闭气孔而具有良好的保温、隔热、隔音性能。

工程中常用的几种轻质土材料性能的比较如表4,综合分析可知气泡混合轻质土具有造价低、施工便捷、环境友好的优势,可作为换填垫层的填料,减轻垫层底部压力,还可兼顾保温隔热回填材料用途。同时由于该轻质土可垂直填筑且自身具有强度,还可作为桥后填土,有效降低台背侧向土压力,具有无沉降、长寿命等特点,解决了桥头跳车,可实现桥梁减跨、降低造价的作用。

表4 几种常用轻质土材料特性比较表[10]

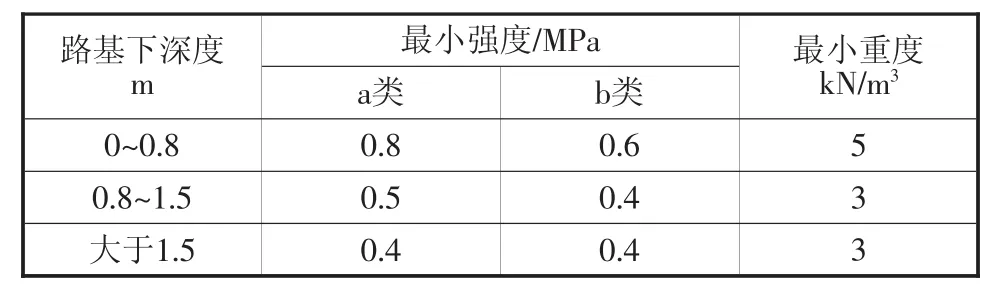

气泡混合轻质土作为路基填料的设计指标见表5所示。

表5 气泡混合轻质土设计指标[8]

2.3 夯实水泥土桩

夯实水泥土桩是将水泥与土在孔外按一定比例充分拌合形成水泥土混合料,通过机械成孔方法在土中成孔后将混合料填入孔中,再在孔内分层夯实形成的桩体[11]。夯实水泥土桩与褥垫层形成复合地基,达到提高地基承载力,减小地基变形的目的,在湿陷性黄土中使用还可以消除湿陷性,属于挤密法的一种。

夯实水泥土桩是在孔外将水泥与土进行拌合,因此拌合均匀性好,不受土层变化影响,水泥土强度能够很好地得到保证。夯实水泥土桩的成孔工艺可以是挤土成孔,也可以是部分挤土或不挤土成孔,因此适用场地类型较为丰富。对于湿陷性黄土一般采用挤土成孔或部分挤土成孔工艺,对消除湿陷性有好处。成孔后将拌合均匀的水泥土填入孔内强力夯实,这个过程一是将水泥土夯打密实,从而提高了水泥土的强度;二是夯实产生了挤扩作用,对桩间土产生二次挤密,进一步提高了桩间土的密实性;同时还形成了桩体与土的镶嵌作用,进一步提高了桩侧摩阻力,从而提高了复合地基的承载力。工程中为了加大夯锤夯实时产生的水平挤土力,一般采用尖形锤并且锤重大于2 kN,锤孔比(锤径与孔径的比值)为0.78~0.9,锤孔比越大,侧向挤扩作用越显著,夯实效果越佳。

2.4 柱锤冲扩桩

用柱锤冲击的方法成孔并分层夯实填料形成的竖向增强体称为柱锤冲扩桩[12]。柱锤冲扩桩的加固作用体现在以下方面:

a)柱锤冲击成孔过程对桩间土的挤密作用;

b)填料夯实过程中对桩间土的二次挤密作用和填料与桩间土的镶嵌作用;

c)孔内夯实对填料的动力挤密和动力固结作用;d)柱锤冲扩桩的桩体效应。

柱锤冲扩桩的桩身填料可使用水泥土、灰土、土夹石,也可使用混凝土和砖石的碎块等建筑垃圾、满足环境要求的工业固废,低碳减污,保护环境,具有积极的社会效益。

对于非饱和松散土,柱锤冲扩桩的冲击夯扩作用可以有效地提高土体密实性,特别是湿陷性黄土,可有效消除湿陷性。因此柱锤夯扩桩也属于挤密法的一种。需要注意的是当湿陷性土体饱和度较低时,一般呈坚硬状态,采用柱锤冲扩成孔时的有效挤密区可能减小,需要采取减小桩间距或增湿措施以达到有效消除湿陷性的目的。

2.5 组合法

将两种或两种以上的地基处理方法联合使用就形成了地基处理的组合处理法。地基处理方法与桩基础联合使用也是组合处理法的一种形式。

对于湿陷性黄土场地,首先采用合适的地基处理方法消除场地浅层的湿陷性,处理后的地基承载力同时得到一定提高,压缩性得到改善,然后再采用刚性桩或桩基础方法提供更大的承载力,以补偿地基承载力的不足,这样充分发挥每一种处理方法的优势,在达到设计要求的前提下,减小了地基处理费用,实现了经济性。由于浸水法耗时长,处理深度较浅且为自重湿陷性黄土,同时大量使用水,不符合节水的国策,因此在道路工程中很少使用。挤密法包括有强夯法和各种挤密桩,可与刚性桩或桩基础联合使用,也可以与置换法联合使用,常见的组合处理法见表2所示。

3 结语

黄土的结构性和欠压密性是其在增湿和浸水条件下产生永久塑性变形的内在因素,而力的作用与水的耦合是其产生这种塑性变形的外界因素。对于给定的黄土而言,其变形是应力水平和土体饱和度变化的函数。因此,在实际工程中,不仅要掌握黄土的湿陷变形能力,还应了解工程运营过程中可能产生的土体饱和度变化趋势,以正确评价黄土的湿陷变形和预估增湿可能引起的地基附加变形。

山西大部分地区都存在有湿陷性黄土。当黄土作为路基时,首先要判断是否具有湿陷性,然后再考虑是否需要进行处理以及如何处理。消除湿陷性是湿陷性黄土地基处理首要解决的问题。

近年来地基处理方法快速发展,老方法不断改进,新方法不断涌现。但是没有一种地基处理方法是万能的,对于具体的一个工程,必须根据工程的具体特点,从土体条件、处理要求、工程费用、材料和施工机具以及工程经验等方面综合考量后,确定适宜的地基处理方法,努力做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境。