中国近代应对海洋灾害机制变革研究

——以江浙海塘修建为例a

蔡勤禹 高 铭

中国海洋大学 中国社会史研究所,山东 青岛266071

海塘是应对海洋灾害最基本的物质手段。江浙海塘修筑历史悠久,积累了丰富的筑塘经验。近代以降,随着救灾社会化趋势的不断增强,修筑海塘的经费来源呈现多元化,政府、慈善组织、同乡会、国外慈善机构等成为资金来源;筑塘技术在传承古代先人经验的基础上,不断采用近代新方法,如水力学、材料力学、工程力学等土木水利工程专门知识在海塘修建中发挥了重要作用;新建筑材料比如钢筋混凝土的使用,使海塘更加牢固,抗冲击能力增强;在修建方式上,注重以工代赈;海塘管理上则实行中央与地方分级管理,分级负责。这些新的变化,是近代社会变革在修筑海塘上的缩影,从中也可以管窥近代海洋灾害应对机制变革的深度和广度。

一、经费筹集多元化

中国古代的海塘修建主要通过徭役来完成,经费主要由政府来出资。宋代开始,随着中国经济重心南移,江南地区开发加大,海塘的修建规模越来越大,海塘修建费用多是政府出资。元代开“塘捐”先例,海塘修建经费主要靠当地居民按亩出粮或者折价出钱。到了明清时期,海塘经费来源多样化,主要包括政府出资、乡绅捐赠等。到了民国时期,海塘所需经费由国家水利经费项目下部分支付。但因政局不稳,经费来源时常中断。所以,修建海塘经费来源更加多元化,既包括政府出资、按亩摊派、发行公债,也包括社会组织捐款、外国捐款等。各地区有不同的情况,经费来源也多有不同。

(一)政府筹资

1. 借帑

海塘工程成本高、规模大,需要政府财政的大力支持。清朝末年,中央财政危机严重,官府无力单独承担修筑费用,往往以贷款的方式给予援建,待工竣之后,再按摊征归还,这就是“借帑”修塘的方式。据相关史料记载:“道光元年,华亭知县汪淇请帑修筑石坝土塘。三十年,知府顾兰征、华亭知县帅宗漐详请借帑修筑海塘二千三百余丈,于塘顶间五丈积土牛一座。”①《万国公报》1882年第695期,第17页。可见,借帑成为经济困顿时修筑海塘的一种方式。

2.岁修费

岁修制度起源于明末,到了清代才真正开始推行。清朝规定,海塘的岁修制度由国库拨出专款,并对岁修制度有具体规定。为了加强对塘工岁修的管理,清代后期在江南海塘特设“塘工岁修局”,各县派遣驻塘委员负责岁修事务。但是清代晚期,政治腐败,岁修财政紧缺,海塘岁修制度流于形式,没有真正实施下去。

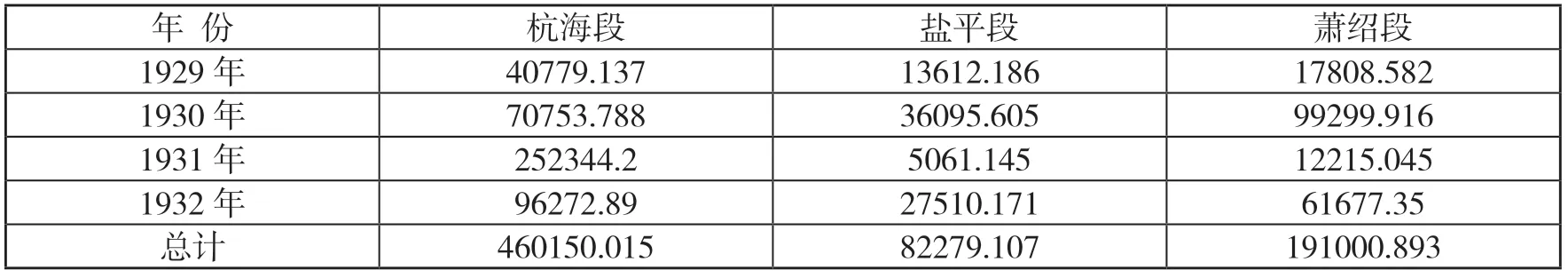

民国时期,地方政府重视海塘的岁修经费。浙江省水利厅规定:“塘工经费,分为岁修、月修和抢修。属于险要工程的,必须要整修的属于岁修;其他小型工程,每月约估为若千元,列为月修;至于临时性的工程,出人意料之外,每月约估若千元,列为抢修。”②陈德铭:《浙江海塘公费之统计与分析》,《浙江省建设月刊》1933年第6卷第11期,第76—77页。从表1可以看出1929—1932年钱塘江海塘的岁修经费情况:

表1 1929—1932年钱塘江海塘岁修经费概况表(单位:元)

江苏省政府曾训令:“江南海塘岁修经费,自民国二十四年起,每年省建设经费下,列支六万元,有关各县建设经费内摊列四万元,分别编入省县预算,共计十万元。”③《建设江南海塘岁修情况》,《江苏月报》,1935年第4卷第5—6期,第115页。岁修费作为政府修筑海塘的经常性经费,列入每年的财政预算。当进行大修时,岁修费就不敷使用,需要从其他途径来筹集。

3.按田计征

近代江浙海塘工程经费以受益各县按田亩带征为主。江苏省采取按亩摊派来修建海塘,如1915年江苏省署筹修宝山海塘,召集吴县等十四县官绅集议筹款。①十四县指的是吴县、奉常、常熟、金山、昆山、川沙、吴江、太仓、上海、嘉定、松江、宝山、南汇、青浦。当时以宝山海塘关系密切之苏、松、太三属民田,议将塘工经费分作三成,其中二成由地方担任,按亩分摊,一成由国家辅助。②郑肇经:《中国水利史》,北京:商务印书馆,1993年影印第1版,第312页。1912—1937年,修建钱塘江北岸海塘时,浙江省曾在征收田赋时先后带征塘工捐、水利费等,并沿袭清制仍在茶、茧、丝捐中附征塘工捐。萧绍海塘经费沿袭清代的公款生息款和随田赋征塘闸捐等。百沥海塘的修筑经费在1924年前后亦曾按田亩随赋征塘工田亩捐,且根据受益范围,征及余姚。1934年7月,南汇、川沙两县沿海圩塘修筑工竣,政府带征工赈亩捐,每亩一角。③武同举:《江南海塘工程(五)》,《江苏研究》1936年第2卷,第12期。

4.发行债券、奖券

民国时期,由于各个地区海塘情形不同,海塘经费来源也不尽相同,各地因地制宜,采取多种措施筹集海塘经费。宋乃德担任中共阜宁县长时通过发行债券,筹资筑堤。1939年8月29日晚,“飓风骤袭苏北沿海一带,潮汛与风信一致冲击,暴雨兼注,海湖水位激高数丈,亘三昼夜始稍杀,演成海啸惨灾。以致南通、如皋、东台、盐城、阜宁、涟水、灌云等县滨海居民不及逃避,被淹没者约一万数千人,尤以阜盐东灌四县为重。即以阜宁一县而论,事后掩埋尸体达四千余具,随潮漂没者尚不在内”。④《苏北七县海啸受灾状况》,《新闻报》1939年10月22日,第8版。海啸发生后,地方名绅先后到省府吁请“堤堰复修,蓄淡刷卤”。但时任江苏省政府主席的韩德勤正忙于反共磨擦,对修复海堤没有重视。在舆论的压力下,韩德勤答应拨款20万元,几经克扣,除去行政费用,所余不足10万,⑤汪汉忠:《转折年代的苏北海堤工程—从“韩小堤”和“宋公堤”看历史转折的必然性》,《江苏地方志》2011年第4期。结果只修了一道低于高潮位的海堤,当年即被海潮冲决。直至1940年10月,原八路军第五纵队供给部长宋乃德担任阜宁县县长,地方士绅向其反映1939年潮灾和韩德勤修堤失败情形,提出“欲稳政权,先修海堤”的建议。宋乃德当即将修复海堤列为救灾恤难的头等大事。次年2月,阜宁县参议会开会,开明士绅田厚斋、邓松三、计雨亭三议员联署提出修堤案,会议决定修堤经费以盐税作抵,发行公债,堤修好后由政府偿还,并建立修堤委员会,由宋乃德兼任主任。由于战争原因,原计划发行筑堤公债100万元,结果只售公债60万余元。整个工程分南段和北段,用时40多天,修筑成3米多高、底部18米宽、90华里长的大海堤,经受住天文大潮的多次冲击而不毁。⑥汪汉忠:《转折年代的苏北海堤工程—从“韩小堤”和“宋公堤”看历史转折的必然性》,《江苏地方志》2011年第4期。这种发行债券筹资的方式在近代江南和其他沿海地区多有实施。比如,周醒南在1920年左右任厦门市政会、厦门市堤工办事处等职,负责厦门新区的规划、建设和施工。在建设过程中,周醒南发行“兴业地价券”以筹修筑海堤之资金,筹得资金100万元,并将工程用投标形式判与建筑公司承包撙节经费,最后与南兴公司签订合约,由其出资修筑鹭江道第一段海堤。⑦周子峰:《近代厦门市政建设运动及其影响(1920—1937)》,《中国社会经济史研究》2004年第2期。

浙江省财政厅为了筹措修塘经费,1918年11月,财政厅长张厚璟呈请国务会议议准,开办绍萧塘工奖券,得到批准,并在上海承印,第一期共印刷4万张,分别由江南水利局上海分局分销1.5万张,湖北中国银行分销1万张,杭州分销1万张,宁波中国分银行分销5000张。⑧《塘工奖券之配销》,《申报》1918年10月17日,第7版。至1922年11月止,共办49期,实筹得款211万余元,先后拨塘工经费116万余元。①浙江省钱塘江流域中心、浙江省钱塘江管理局:《钱塘江水文化·治江历史(中华民国)》,http://qtj.slt.zj.gov.cn/art/2021/11/2/art_1229243586_54738581.html.这种将娱乐与救济相结合的奖券筹资方式,在民国是比较流行的一种救灾募资方式。

5.善后赈济

抗战胜利后,行政院善后救济总署投入了极大的财力、物力和人力修筑江浙海塘,成立了江南工程处主持海塘的修筑。中央拨款20亿元,行政院善后救济总署苏宁分署拨给工粮面粉3700吨。②行政院善后救济总署编:《行政院善后救济总署业务总报告》,1948年4月,第220页。工程分两期进行,修筑了宝山等处海塘5000公尺。在修建浙江海塘时,1946年成立了浙江省塘工会,办理海塘修复事宜。工程分两期进行,共投入约80亿元。到1947年12月,第一期计共完成修筑柴塘1500公尺、石塘工程1305公尺、盘头87座、修理水闸7座、担水工程888公尺、护堤工程6284公尺、块石护塘脚工程5612公尺;第二期完成挑水坝9座、重建海塘700余尺、修建护岸1502公尺。③行政院善后救济总署编:《行政院善后救济总署业务总报告》,1948年4月,第218—219页。此外,由于浙江海塘工程浩大,关系重要,还拨发了工粮4000吨,工米1000吨,工程器材2900余吨。④行政院善后救济总署编:《行政院善后救济总署业务总报告》,1948年4月,第219页。行政院善后救济总署作为承接国际善后救济总署的办事机构,为战后恢复做出了相当贡献。

(二)民间筹资

在中国古代,民间社会通过家族、乡绅和会馆等来捐资修塘,这种捐赠和筹资主要用于捐资人家乡海塘修筑,重地缘关系,对于跨地区乃至跨省的捐赠少有记载。近代以来,通过民间集资来修筑海塘也较为常见,与传统社会相比,不仅出现了不分地域,进行跨地域救济的慈善组织募资修筑海塘,还产生了新的筹资方式,比如,南通模式的股份制形式。

1.南通模式

光绪二十七年(1901年),著名实业家张謇在南通创办通海垦牧公司,采用股份制方式募集修堤资金。公司在建伊始,连遭潮灾重创,被迫停止牧业。为减轻潮灾危害,遂开河筑堤。张謇将堤分三种:外堤用于挡潮的大堤;里堤为通海河港两侧的堤岸;格堤为各区周围的小堤。当外堤、里堤被海浪冲决时,仍有格堤阻挡海水入内,以缩小受灾范围。至1911年,通海垦牧公司“堤成者十之九五”,各工程如河堤、桥梁、道路、水闸等均已齐全。张謇开创的潮灾风险防范新模式是苏北沿海水利建设的新创举,其在《垦牧乡志》写到:“继垦牧而起者,南通有大晋,如皋有大豫,东台有大赉、大丰、南遂,盐城有大祐、泰和、大纲,阜宁有华成、阜余、新南,盐垦公司十余,其地视垦牧小者倍,大辄七、八倍。”⑤张謇:《张謇全集·垦牧乡志》,南京:江苏古籍出版社,1994年,第398页。在通海垦牧公司的示范和影响下, 各盐垦公司纷纷成立,掀起了苏北沿海滩涂开发的高潮。

2.慈善组织募资

近代以降,慈善组织和其他民间团体参与公共事务成为常态,每逢大灾,慈善组织跨地域的捐赠及国外组织的跨国捐赠,成为弥补政府财力不足的主要方式。1931年,江淮大水灾后,为修筑钱塘江海塘,曾有国民政府水灾善后经费、上海市所拨码头捐、铁路客票附加赈捐、红十字会捐款等修塘经费。①钱塘江志编委会编:《钱塘江志》,北京:方志出版社,1998年,第495页。浙江旅渝、海宁旅沪同乡会也曾筹措经费,上海、汉口的绅商劝募捐款成为钱塘江海堤财源之一。②钱塘江志编委会编:《钱塘江志》,第493页。中国华洋义赈会是专门从事建设救灾的慈善团体,在镇海,1921年由华洋义赈会用以工代赈方式用银2.98万元修筑崩塌灵绪塘。1922年,用华洋义赈会余款13.88万元,修石塘1020丈、土塘3400丈。③王毓玳、吕瑾:《浙江灾政史》,杭州:杭州出版社,2013年,第396页。

由此可见,民国时期海塘修建资金来源、资金筹措和资金呈现形式呈现多元化特点,海塘修建经费既有政府财政的拨款,也有地方政府通过按亩摊派、发行公债、铁路客票附加及盐税等方式筹集。此外,随着近代慈善组织兴起,慈善机构在海塘修建过程中也发挥了一定作用,以华洋义赈会为代表的慈善组织以捐款、捐物的方式来协助海塘的建设,一定程度上缓解了海塘修建经费的紧缺状况。

二、海塘修建方式与施工管理

海塘修建是一项大型工程,采用什么形式修建,关系到修建的质量效率问题,也影响到解决沿海地区灾民的收入。

(一)以工代赈

以工代赈是指被救济的对象通过出工投劳以获取救助的一种赈济形式。以工代赈自古有之,先秦时期就已经出现,到了近代被大力提倡与推广,其主要用于救灾,被称为“最合科学原则及最适于实用之救灾办法”④北京国际统一救灾总会编:《北京国际统一救灾总会报告书》,1922年,第29页。。

民国时期,在每一次大的灾荒赈济中,工赈发挥了重要作用且成效显著,成为政府及民间组织重要的赈灾手段。海塘集中的江苏省和浙江省,多次以工代赈来修建海塘。“民国四年,江苏巡按使齐耀琳召集吴县、太仓、宝山、松江等官绅,开会商议筹海塘工费,工程于同年六月开始,大修宝山县东西两塘,三年竣工。十一月,川沙县开办工赈,修筑八九团新旧塘工。十二月又修复宝山、吴淞等地的新式塘工。”⑤武同举:《江南海塘工程(四)》,《江苏研究》1936年第2卷,第7—8期。

1933年9月,南汇、川沙两县沿海圩塘,经两次异常风暴潮灾,多处决口,冬春工赈修筑。南汇县此次修塘,南自二团六港起,向北至七团,与川沙县交界止,连续无断。⑥武同举:《江南海塘工程(五)》,《江苏研究》1936年第2卷,第12期。

1934年夏,江南大旱,陈果夫借此机会,以工代赈,疏浚江南河道,整顿海塘工程。最终,加固、整理、改建从苏浙交界之金山卫(现属上海市)起到常熟福山港沿线300多公里中的16000多米,使16个县得到屏障。⑦刘五书:《论民国时期以工代赈救荒》,《史学月刊》1997年第2期。

1946年2月,江苏省建设厅与联合国善后救济总署苏宁分署联合设立江南海塘工赈处,以工代赈,修筑江南海塘。①浙江省钱塘江流域中心、浙江省钱塘江管理局:《钱塘江水文化·治江历史(中华民国)》,http://qtj.slt.zj.gov.cn/art/2021/11/2/art_1229243586_54738581.html.

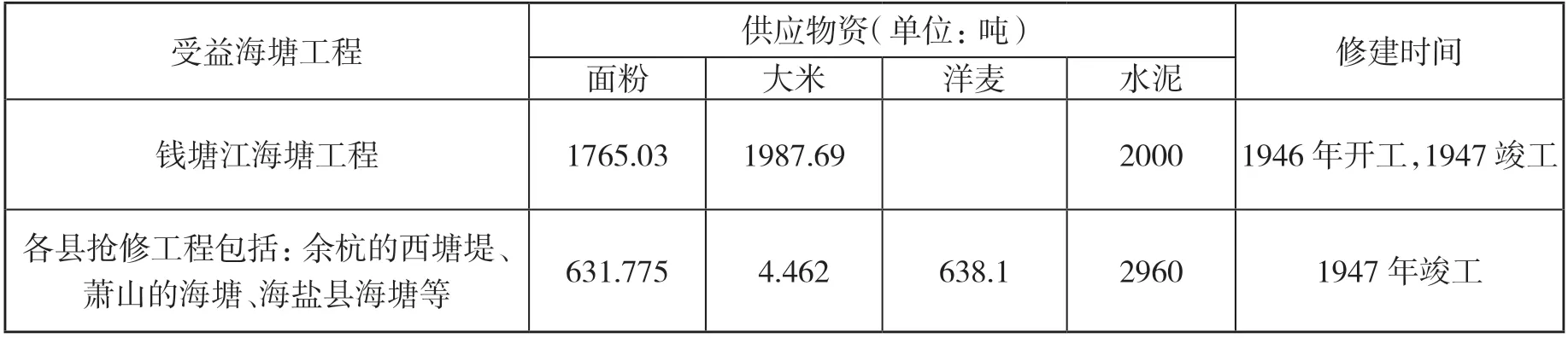

浙江省亦曾多次用工赈修建钱塘江海塘、浙西海塘等。抗日战争胜利后,行政院善后救济总署浙闽分署,以工代赈,修复因战争破坏的水利工程(见表2)。

表2 善后各项海塘工程工赈一览表

民国时期,不仅政府以工赈方式修建海塘,民间团体也参与到工赈修复海塘中,其中最著名的中国华洋义赈会在民国救灾工赈中发挥了重大作用。“在民国十年,清代的灵绪塘旧址坍塌四十余处,华洋义赈会用以工代赈修筑,花银2.98万元。”②王毓玳、吕瑾:《浙江灾政史》,第396页。工赈在民国救灾体系中扮演了十分重要的角色,将建设与救济结合,起到“寓建设于救灾”作用,有利于受灾地方基础设施改善。

(二)政府督修与施工管理

晚清时期,地方府县的官员督修为当时定制。民国时期仍由水利局来负责修筑海塘事宜。1928年浙江省水利局成立,其当时开展的重要工作,首先是在原有基础上,对全省主要河流的地形、水文、气象等进行测量,形成基础资料。另外就是兴办水利工程,仍以修理养护钱塘江海塘工程为主,兼及各地方水利工程。抗日战争胜利后,浙江省水利局得以恢复,其首要任务就是修复沦陷区损毁的水利工程,包括钱塘江海塘工程和各县水利设施,对钱塘江北岸进行了抢修,使抗战时期被损坏的塘堤得到部分恢复。

民国时期对海塘工程的施工管理,承袭清代制度的合理部分,同时又吸收一些外来经验,形成一套新的制度,即在海塘修建的时候,先期视察,筹备兴修各段海塘;根据考察情况设计图表,施工细则和预算表,然后以招标的方式确定施工单位,派人督建海塘,施工注意细则等一一作出说明。工程的兴办,根据批准的设计图表、施工细则、预算书,采取公开招标方式。比如,1931年,浙江省水利局投标规则规定:

一、投标人须曾办塘工或土木工程确有经验者;二、投标人须有殷实商铺负完全责任之保证;三、投标需先期向本局缴洋两元,购阅图表承揽格式、施工细则及规定标纸。并至实地详细考察一切,然后将块石及抛工单值,并块石重量,详细填明标上;四、投标人于投标时,须将石样随同投标书呈局,并于石样上注明包工人姓名及采办地点;五、投标人于投标时须缴纳预算总额5—10%的保证金,于本局领取收条。开标后不得标者,保证金须于本局与得标人订立承揽后,随时凭条发还。得标而不愿承办者,将保证金充公;六、不得标者,领取投标保证金时,须将所领之图表格式细则等件缴还;七、投标人须将准确姓名、年岁、住址、履历及保证人姓名、职业、住址,详细填明标上,并将标函用火漆封固投入标柜;八、投标人须将工程开工完工日期,及每日运到块石方数,分别填明标上;九、得标人以确有经验,标价低廉,工程迅速,及每日运到块石方数多者为合格,否则得拒绝之;十、得标人须于开标后三日内,邀同殷实铺保,来本局依照承揽格式,订立承揽。倘逾限期,即将所得之标作废,并将已缴之保证金充公;十一、得标人须于订立承揽十五日内,布置完成,保证开工,非因特别障碍,不得展延;十二、投标地址在杭州浙江省府建设厅,开标时由省厅委员莅临监视。①《修正水坝投标规则》,《浙江省建设月刊》1931年第4卷第10期,第26—27页。

从投标规则可以看出,浙江省水利局对于海塘修建的施工管理有严格的规定。此外,海塘管理部门还制定工程预算办法、查验塘工规则等。工程竣工后,除需具备竣工图表、决算之外,还需附工程主办单位的承修印结和验收人员的切结,据以核销工程经费,存档备查。制定投标规则及在修建中的各种管理办法体现的是一种现代的管理办法,管理、监督、执行等各个机构分工明确,一定程度上可以保证海塘的修建质量,还可以防止海塘修建过程中腐败现象发生。

三、新技术与新材料使用

海塘修建材料和技术的使用,反映了社会生产力的发展水平。近代以来先进科学技术的传入,新材料、新技术和新知识开始投入到海塘建设中。随着钢筋混凝土技术的传入并逐步应用到海塘建筑中,使得海塘的坚固程度有了很大的提高。现代力学和工程学知识的使用,可以更科学地来设计适合本地区的海塘。

(一)传统海塘修建材料和技术

海塘材料的耐压性关系到海塘的坚固程度。传统社会沿海人民在修建海塘时主要以土和石头为主,还曾经使用过木板、柴草等材料,作为辅助性的工具用来保护海塘。

土塘是我国最早的海塘工程塘式,由于其取料方便,结构简单和建筑速度快,自古以来都是我国海塘的主要类型。即使到了近代,土塘仍在修筑,如“光绪九年,委员金彭增筑南汇县外土塘。”“光绪十四年八月,委员童毓昌修筑东塘育字号周塘、景字号土塘,并增建护塘护滩诸坝。”“光绪二十五年七月,委员程庆明修筑宝山县西塘,五岳墩筑黄窑湾土塘,并护塘护滩 椿石及石坦坡”。②武同举:《江苏通志水工志稿(五):江南海塘工程三(清咸丰至宣统)》,《江苏研究》1936年第2卷第6期,第3、6、8页。

板塘又名桩板塘,是由土塘演变而来,主要以土、木为原料的建塘技术,其筑法是先在土中深钉圆木巨桩两排,排桩内的两边各叠以宽厚木板,然后用土或碎石填筑,层叠层填土、石。板塘的弱点是:塘身不高且直立,板极易松散,容易导致塘身坍塌,而且木头容易腐烂,塘身也很容易毁坏。所以随着修塘技术的发展,板塘技术就不再使用了。①王毓玳、吕瑾:《浙江灾政史》,第378页。

柴塘,又名草塘,主要是以芦苇与土为原料的建塘技术。清代前期曾修筑过柴塘,但柴草容易腐烂,导致塘身不够坚固,使用时间不长,所以要年年修补。这种海塘只能作为应急之用,不能使用长久,清康熙以后便不再使用。②王毓玳、吕瑾:《浙江灾政史》,第378页。

石塘是适用范围较广的修塘技术。由于石塘坚固,明清时期,东南沿海的原筑土塘,许多已经改建为石塘。石塘不仅适用范围广,类型也越来越多,如五代吴越时期在杭州海岸一带修筑的“竹笼石塘”,元代的“石囤木柜塘”等,其中最著名的是明代的“五纵五橫”鱼鳞塘和清代的“鱼鳞大石塘”③汪家伦:《古代海塘工程》,北京:水利电力出版社,1988年,第45页。。清代钱塘江海塘,“杭海段石塘及混凝土塘六十二公里,土塘及柴塘七十六公里;盐平段计石塘十八公里,土塘四十八公里。”④《浙江省建设月刊》1933年第6卷第11期,第76页。石塘坚固,使用年限长,成为最广泛的一种海塘材料。

(二)近代新技术和新材料的运用

近代以后,随着水泥和钢筋等更具有耐力性和坚固性的材料和技术传入中国,钢筋混凝土材料开始应用到海塘的建设中,增强了海塘的抗冲击性。同时,根据勘定海塘不同损毁情况进行因地制宜的修建方法,也体现了海塘修筑的科学化。

民国时期,在江浙海塘修建中,新材料已经得到使用。1923年春,“宝山县塘工岁修局委员鲍思涵监修东塘育字号铁筋混凝土岸墙新式工,修筑爱字、育字及西塘陈华浜、张家宅等段椿石工,岁终先后告竣”。1923年3月,“委员蒋鈐炜修筑太仓县刘河口南第二、四两段塘工,又筑方家堰铁筋混凝土岸墙新式工”。⑤武同举:《江苏通志水工志稿(八):江南海塘工程五(民国十一年至二十三年)》,《江苏研究》1936年第2卷第11期,第3页。1923年,“宝山东塘进行修复,始用钢筋混凝土岸墙新式工,是年修太仓方家庵塘工,十三年,修宝山东塘及修太仓刘河口北段塘工,十四年修太仓道朝塘工等,亦均用铁筋混凝土墙新式工。”⑥郑肇经:《中国水利史》,第313页。1928年二三月间,“宝山县塘工岁修局主任鲍思涵监督修西塘石洞北、王朝东塘首、遐迩各段铁筋混凝土岸墙新式工”。⑦武同举:《江苏通志水工志稿(九):江南海塘工程五(民国十一年至二十三年)》,《江苏研究》1936年第2卷第12期,第1页。民国时期,钱塘江北岸海塘新建动力式混凝土塘3431米,新建扶壁式钢筋混凝土塘167米,重力式石塘压灌水泥沙浆1736米;钱塘江南岸海塘新建动力式混凝土塘1555米,重力式石塘压灌水泥沙浆736米。⑧王毓玳、吕瑾:《浙江灾政史》,第395—396页。在整个海塘修筑中,新材料占的比例并不大,但它是未来建筑材料发展方向。

江苏、浙江海塘自北到南绵延一千多公里,钢筋混凝土海塘范围有限,并没有大面积的推广开来,大部分地区的海塘仍然以土塘和石塘为主,原因是民国时期政治动荡,政府财力所限,加上石塘的耐用,以及中国的钢材工业和水泥工业等重工业不发达,不足于支撑大规模的海塘设施建设。

(三)新知识的运用

近代海塘修建过程中,一些获得数学、力学、物理学等学科训练的专业人才加入到工程技术行列,将新的科学知识运用于海塘的设计和修建,极大地提高了海塘的设计和建设的科学性。

1931年,江苏沿海遭遇大风潮袭击,沿海海塘损坏严重,在省政府制定的修复计划第三点中可以看出,其开始使用混凝土新材料以及根据力学知识设计底桩。①海塘修复计划内容:“1.甲种桩石工程,三桩三石。头层桩石后,改用块石混凝土,最险工段如宝山之薛家滩,太仓之道堂庙等处用之。2.乙种桩石工程,二桩二石,头层排桩后,覆以松板,籍护桩后石块,次屋工段宝山之顾隆墩,太仓之王家宅,常熟之徐六泾口等处用之。3.松江条石大石塘工程,略师旧式石塘之制。惟基础用混凝土,并以力学支配底桩。松江金山嘴第二段用之。盖此处面临大洋,潮浪之大,非他处可比,故非建此条石大石塘,不足以策万全也。4.水泥工程,原有新式工程之损坏修补用之。”1934年《修建江南海塘计划概要》一文所载图示显示,旧式海塘都采用陡立式的垂直建造方式,潮水上涨时直接撞击海堤,形成巨大的冲击力和破坏性;而修复的新海堤则在旧海堤基础上进行改进,在海堤底部增修了缓坡式的防潮堤,使海潮能够缓缓爬升,消解海潮的冲击力,从而减少对海堤的破坏。②《修建江南海塘计划概要》,《江苏建设》1934年第1卷第1期,第34—39页。

抗日战争期间,上海市海塘受到严重破坏。抗战胜利以后,政府着手开始维修海塘。在设计方案中,政府将上海浚浦局数十年关于土坡安定之研究的成果和新兴土壤力学知识相结合,大量使用了工程力学的知识来设计塘身安全坡度,其所用之平衡理论主要的方法是ø(表示直径的意思)圆法和天然坡面法两种。前者系Gilboy及W·Taylor二氏就圆弧滑动面上计算方法,加以相当之变更,使计算简单;后者系工务局工程司杨乃骏研究所得之设计方法,应用数学原理,推算土壤天然之形态,用最简单之圆形,决定土坡之安定程度。③朱国洗:《上海市浦东海塘修复工程》,《上海工务》1947年第2期,第4—10页。

上述新材料和新知识的使用,提升了海塘修建质量,使海塘变得更加坚固,提高了防止风暴潮和海浪等冲击能力。

四、海塘管理机构与法规

近代以来,对于海塘管理形成了一套管理机构。中央有专门的水政部门来管理并不断提高水政部门的地位。在地方,各省建设厅专管省内水利工程,下设海塘工程处、塘工事务处等机构专门来管理海塘事务,同时还细化对各区的管理,将其分段分区管理。这样就形成了一套比较完善的从中央到地方的海塘管理机制,对于海塘的修建和维护提供了保障。

(一)中央管理机构

中国历来将水政作为自己的一项基本职责加以承担。凡是较大的水利工程,都由中央政府派水工去完成。④张文彩:《中国海塘工程简史》,北京:科学出版社,1990年,第101页。作为水政之一的堤塘,其兴建、管理、维修也不例外。古代水政归于六部之中的工部,在其下设立专门官员管理水政。到了清代,从中央到地方设立专门的官员管理塘工,水政归于工部管理。在地方政府也设立了专门的机构来管理海塘,形成了一套从中央到地方的比较完善的管理体制。

民国初年,水政归于内政、农工商两部。在内政部下设土木局,内有水工科,主要负责堤防、堤岸的修建。农商部的农林司同样有管理水利职责。这样两部都具有管理水政的权力,导致职责划分不清,经费也无着落。到了1914年,设立全国水利局,并颁布法令规定其直隶于国务院,职掌全国水利及沿岸垦辟事务。①《全国水利局官制》,《政府公报》1914年1月第601号,第113—114页。虽然设立了专门管理全国水政的机构,但是内务部和农商部仍然有管理水政的权力。由此看来,北京政府时期的水政是内务、农商和全国水利局主政的多头管理体制。

南京国民政府成立后,水政的管理分散于内政部、实业部等部门。同时对于各流域的管理都有专门的机构,如江浙海塘的管理属于太湖流域水利工程处,它是由江南水利局和浙西水利议事会于1927年合并而成,主要负责管理太湖流域的农田灌溉、海塘工程等水利工程。因此,国民政府决定改组全国水利行政机关,统一水利行政。当时,最高水利机关是全国经济委员会,下设水利委员会,专门办理水利建设事项。1934年,国民政府制定和颁布了《统一水利行政及事业办法纲要》和《统一水利行政事业进行办法》,规定:“第一,中央设立总机关,主办全国水利行政事宜;第二,各流域不设水利总机关,其原有各机关,一律由中央水利总机关接收后,统筹支配,分别办理;第三,各省水利行政由建设厅主管;各县水利行政,由县政府主管,受中央水利总机关之指挥监督。”②郑起东:《南京国民政府农田水利的发展》,《中国经济史研究》2005年第2期。

全面抗战爆发后,南京国民政府迁往重庆,改组了部分行政机构,其中将全国经济委员会撤销,水政则划归新成立的经济部。到1941年,南京国民政府在行政院下设立水利委员会,专管水利,这是民国以来中央专设水利行政机关的开始。③曹必宏:《南京国民政府时期中央主管水利行政机关概述》,《民国档案》1990年第4期。水利委员会主要负责“统筹各项航运、灌溉、水电、防洪等工程”④《全国水利委员会即成立》,《水利特刊》1941年第2卷第12期,第20页。。

1947年,水利委员会又改为水利部,专管全国水利事务,同时颁布《水利部组织法》。⑤《法令:水利部组织法(三十六年七月十八日国民政府颂同日施行)》,《法令周刊》1947年第10卷第31期,第6—7页。《水利部组织法》规定,水利部下设五司,分别是水政司、防洪司、渠港司、水文司、总务司,其中防洪司职责的第二条规定:“关于堤防之规划及修守事项。”⑥防洪司职责:一、关于洪水之控御事项;二、关于堤防之规划及修守事项;三、关于报讯及防汛事项;四、关于水利工程之规划及管理养护事项;五、关于水利机械工具研究改进及推广事项;六、关于民营水利事业督导事项;七、其他有关防洪事项。《法令:水利部组织法(三十六年七月十八日国民政府颂同日施行)》,《法令周刊》1947年第10卷第31期,第6—7页。可见,当时的堤防等设施的维修等都归水利部防洪司管理。

从上面考察可以看出,民国时期对于水政的管理从最初的政府两部加全国水利局的“三头单体制”到后来统一全国的水政,设立专门的部门来管理全国的水政,不断提高水政部门的地位。

(二)地方海塘管理机构

晚清时期,江浙两省地方政府设立专门海塘管理机构。1871年,江苏省设水利局,下设布政、按察两使,分办省内塘务,又于松江府设水利局,各县设驻塘委员会,分管江南海塘各段的保固和岁修。1874年,松江府又设海塘岁修局,专办各塘岁修。浙江省于1864年设立塘工总局,专办省内塘务。浙西海塘,于清代后期,初分三段管理,即西防海塘,设同知一员,驻仁和;东防海塘,设同知一员,驻海宁;乍防海塘,由嘉兴府同知管理,驻乍浦。到了光绪三十四年(1908年),清政府裁撤以上三防分段,在海宁设立浙江海塘工程总局,直属于浙江巡抚,专门负责维护杭州、海宁、海盐、平湖塘务。浙江海塘工程总局设立检测所、测绘所、海塘巡警、塘工议事会等机构,从而形成了一套分管工程、警务、议事的近代管理机构,也是首次以工程局来命名海塘管理机构。①张文彩:《中国海塘工程简史》,第104—105页。

到民国时期,地方管理海塘机构不断调整。1914年,江苏省成立江南水利局,统筹海塘的修建、维护。1929年,江苏省建设厅接收江南水利局,将其改组为江南塘工事务所,经营江南海塘日常维修及岁修事宜。1934年,江南塘工事务所改组为江南海塘工程处,驻宝山县,总理江南全县塘工,分全塘为太仓、宝山、松江三工程段,每段均委任工程师一名,负责日常维修,以方便管理。②张文彩:《中国海塘工程简史》,第105页。浙江省在1927年成立钱塘江工程局,下设杭海、盐平、萧绍海塘工程处。抗战时期,钱塘江工程局归浙江省水利局管理。③《浙江省经济月刊》1946年第1卷第2期,第44页。1946年,钱塘江海塘工程局隶属于浙江省政府,办理海塘永久工程修建,由茅以升任局长。浙江省政府还对钱塘江海塘实行分段式管理,将其分为杭海段、盐平段、萧绍段,再将各段分为几个区,每个区驻有工程人员,管理该区海塘。④王毓玳、吕瑾:《浙江灾政史》,第391—392页。

民国时期的海塘管理,在中央从最初的“三头单体制”到政府统一水政,设立诸如全国经济委员会、水利委员会、水利部等部门统一管理水政,并不断提高管理部门的地位。在地方,各地都设有建设厅来管理水政工程,下设海塘工程处和海塘事务委员会等机构来负责海塘的修建和维护。

(三)管理法规

清朝末年,关于海塘管理的规定多记录于《大清会典》《大清会典事例》等。在《大清会典》“工部”卷有水利条文和河工的详细记载。在《大清会典事例》“工部”卷的河工海塘卷中,分别对海塘职掌、海塘工程、塘汛修防、夫役、塘工做法等进行了记录说明。

民国时期,为了加强对水政的管理,1930年国民政府行政院颁布《河川法》,对河川管理、使用、防卫、工程费用与征地等作了规定。1942年,国民政府颁布《水利法》,这是我国历史上第一部关于水权、水利工程、水资源保护、土地征用等内容的专门性水利法规。⑤《水利法(三一年七月七日公布)》,《立法院公报》1942年第121期,第70—83页。同时,各地方政府为加强本省的水利工程建设与促进其发展,调动各县的积极性,制定了适应本地区管理的法规和规定。地方法规既有海塘管理的,如1913年浙江行政公署颁布的《调查全浙江水利实施细则》,1931年颁布《各县堤塘修防规程》,对于浙江省各县关于海塘岁修、海塘防汛、海塘养护、奖励的详细细则做了规定;⑥《浙江省各县堤塘修防规程》,《浙江省政府公报》1931年第1348期,第1—12页。也有对海塘管理机关职责规定的,如浙江省建设厅下设工程处,专管海塘事务,并制定《浙江省各段海塘工程处规程》,明确了各工程处的主要职责。⑦《浙江省各段海塘工程处规程》,《浙江省建设月刊》1936年第10卷第3期,第156页。不仅如此,浙江省政府同时还制定护塘条例,制定萧绍海塘的取缔章程,塘夫应守规则、杭海段海塘工程处各区护塘须知等,以明确责任,保证海塘的管理、修建。江苏省海塘也是如此管理法规,不再赘述。

结 语

作为沿海地区最关键的保护屏障,海塘的修筑反映了中国从传统社会向近代社会的转变。在修筑经费筹措方面出现多元化,政府不再是唯一出资主体,而慈善组织捐款捐物,利用义赈的方式修建海塘,弥补了政府在修建海塘经费上的不足。在海塘修筑过程中,投标的方式和监督机制建立可以预防和减少海塘修建过程中的偷工减料、腐败等问题。新材料、新技术和新知识引入,使海塘修筑更具有科学性,并增加海塘的抗冲击性。在海塘管理方面,中央统一水政并设立专门的机构开始管理水政,并提高水政地位,地方管理和修建海塘更加细化,分段式管理和维护,并且中央与地方制定相关法规,保障对海塘的修建与管理。但是,限于政局动荡、战争破坏和生产力水平及经济发展能力等原因,海塘的毁损及不能得到及时维护仍很严重,风暴潮对沿海人民生命财产仍然构成了严重威胁。