让幼儿的数学学习更有意义

上海市长宁实验幼儿园课题组

案例1 仓鼠运动区

吴诚杰

一、案例描述

心心、阿文、小妞想为胖胖的仓鼠布置一个能够运动的区域。他们发现用有限的几张椅子围成的区域很小,教师便引导他们思考如何利用现有的条件来实现他们的想法:“教室里什么地方只需要这些椅子就可以围成一个比较大的地方?”阿文认为可以利用活动区里原有的橱柜来围合。但是,他们又发现了新的问题。小妞说:“这些椅子不够把这块地方都围起来,仓鼠跑球会滚出去的!”阿文说:“那我们还是围个小的吧!”教师见状便引导幼儿关注跑球大小与椅子间距的关系:“把椅子紧靠在一起摆,的确有些不够。但是,只有这样摆放才不会让跑球滚出去吗?”心心边说边拉开两张椅子之间的距离:“可以把椅子分开放,椅子的空隙只要比跑球小就可以了,这样跑球就不会滚出去了!”阿文边说边把两张椅子拉近了:“不对不对,分得那么开,跑球肯定会滚出去的。”小妞说:“我们把跑球拿过来比比,只要椅子分开的距离比跑球小不就行了?”阿文、心心表示认同,并拿跑球来验证椅子分开的距离是否合适。最后,三人用这个办法为仓鼠围了一大块运动区域。

在后面的日子里,心心、阿文、小妞还尝试给仓鼠围正方形、三角形等不同形状的运动区,最终发现圆形区域更有利于仓鼠运动,因为跑球不会被卡住。

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

测量。能将跑球作为参照物,测量椅子的间距是否符合“跑球不会滚出去”这一要求。

2.过程性能力

(1)联系。能运用已有的数学经验解决椅子不够排列成围栏的问题;能从问题中发现隐含的椅子间距与跑球之间的关系。

(2)推理与验证。能借助跑球验证椅子的间距是否合适。

3.态度与学习品质

(1)坚持。遇到椅子不够的问题时能不断尝试,不放弃。

(2)反思。能与同伴一起思考和分析活动过程中产生的问题,并做出调整。

案例2 你说我搭

潘 烨

一、案例描述

“你说我搭”游戏的目标是:尝试用语言描述积木的颜色、形状、数量及所在方位等多维特征,准确地向同伴传递信息,体验与同伴合作游戏的快乐。玩法是:幼儿两人一组,一名幼儿负责用语言向另一名幼儿描述范例房子的造型,另一名幼儿根据听到的信息搭出与范例一模一样的房子。负责说的幼儿只能用语言描述搭房子所用积木的颜色、形状、数量、方位以及同伴的对与错,而不能动手帮忙。

第一次游戏。房子造型如图1,坤坤负责描述看到的房子造型,嘉嘉负责把坤坤描述的内容用积木搭出来。坤坤说:“拿两块最长的蓝色长方形积木(其实他指的是8个孔的积木),再拿两块蓝色的正方形积木放在上面的中间,露两个孔。”嘉嘉找到需要的积木放在上面,可坤坤说不对。于是,嘉嘉一直调试,在她认为的几处中间位置上都搭了一遍,但因為坤坤描述的“露两个孔”与房子造型不一致,嘉嘉的这次搭建以失败告终。

第二次游戏。房子造型如图2,嘉嘉负责说,坤坤负责搭。嘉嘉说:“拿两块绿色的8个孔的积木,把它们竖着放。”坤坤找到需要的积木,问:“是这样吗?”嘉嘉说:“不对,要并排放。”坤坤自言自语道:“我好像明白了!”他调转积木的方向,把第一层搭好了。嘉嘉又说:“再拿一块带窗户的积木放在第二层的中间,在窗户的两旁都先搭一块红色正方形积木,再……”最后,坤坤听指令搭成功了。

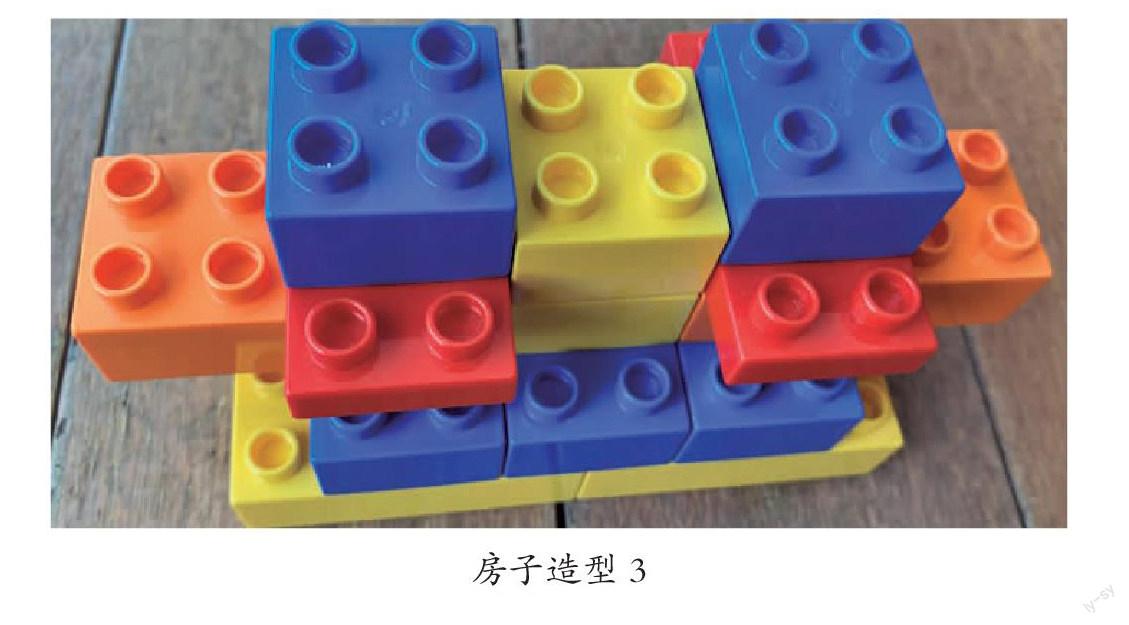

第三次游戏。房子造型如图3,坤坤负责说,嘉嘉负责搭。坤坤说:“拿两块黄色的8个孔的积木,像两扇小门一样放好。”嘉嘉搭对了。坤坤说:“再搭个一模一样的小门放在这两扇小门的前面。”嘉嘉搭对了,就这样她把4块黄色的8个孔的积木并排放置成了底座。坤坤说:“再拿一块蓝色的8个孔的积木放在底座的中间,卡在下面4块黄色的积木上,固定住。”嘉嘉听懂指令并搭好了。坤坤说:“两边都再放一块蓝色8个孔的积木。”……最后,嘉嘉听指令搭成功了。

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

形状和空间。能根据参照物进行拼搭,能以自身或客体为中心辨别方位。

2.过程性能力

表征与交流。两名幼儿在“你说我搭”的合作中,能用语言描述空间方位,并根据需要调整策略。为了帮助同伴理解,还运用了形象的表达方式,甚至配上了动作等。

3.态度与学习品质

(1)兴趣、专注。尽管搭建房子的难度一次比一次高,且需要同伴的密切配合,但幼儿乐于参与这样的游戏,注意高度集中。即使中间有过失败,也没有畏难、放弃。

(2)反思。有思考和分析活动过程的表现,而且出现了调整行为。

案例3 给小草莓浇水

华 岚

一、案例描述

春天,很多幼儿从家里带来了小动物和小植物。一盆小草莓引起了幼儿的关注,他们看到草莓养护书上写着“这个季节的小草莓需要每三天浇一次水……”,于是画了一张图示(见图)。大家看了以后都说懂了。可是,当天的值日生问大家:“那我今天要给小草莓浇水吗?”大家一下子愣住了。于是,几个女孩修改了图示(见图)。

讨论时,很多幼儿说因为图示上有“×”和“√”,所以一看就能明白,即第一天、第二天、第三天不用浇水,第四天要浇水。但仍有一部分幼儿说图示有问题,因为还是看不出来今天到底要不要浇水。

听了这一质疑,很多幼儿开始推算:假设今天要浇水,那么后面哪几天不用浇水,到哪一天又要浇水呢?

天天和君君参照教室里的月历,在浇水图示上仔细地标注了日期、星期和“√”与“×”(见图),但标了20天左右就开始抱怨“太麻烦了”。

男孩艾艾则用这样的方式来标示(见图):以一周七天为一列,用数字表示星期几,用“√”和“×”表示要不要浇水。可是在第一列中,原本下方的“×××√”竟然变成了“××√”,一旁的彬彬质疑道:“你的小草莓到了星期天又要浇水了?才隔了两天,水浇多了,小草莓会烂掉的!”艾艾无奈地说:“可是一个星期结束了呀!”彬彬说:“那还有下周一呢!”艾艾想了一会儿,用手指点数了一下,然后又画了一张图示(见图),但也只标了差不多一个月。

在交流讨论中,很多幼儿认为要从4月初开始推算到6月底,那么运用前几种标示方式都挺麻烦的,于是,有几个幼儿坚持寻找和尝试新的、简单的标示方式。

男孩嘉嘉有了不同的想法,他画的图示中只有用数字表示的日期,没有“×××√”的标识(见图)。同伴们又提出了疑问:“怎么才能知道哪天要浇水呢?”嘉嘉说:“颜色不一样的那个数字就表示要浇水!”

当同伴们都觉得嘉嘉的方法也许最简单时,凯凯和宏宏又拿出了一张图示(见图),其中“1·4”表示“如果是星期一浇过水,那就星期四再浇水”,“2·5”表示“如果是星期二浇过水,那就星期五再浇水”,以此类推。最后,他俩得意地说:“我们画的图最简单,可以用到6月底。”

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

模式。至少重复出现了三个模式单元。

2.过程性能力

(1)联系。能发现当前问题情境中隐含的数学信息;能综合运用已有的经验(时间概念、表格方式等)来解决当前的“关系”表征问题。

(2)推理与验证。能从已知前提进行数学推测。比如,幼儿用假设的逻辑来表征模式与日期的关系,并运用该逻辑算出浇水的日期。

(3)表征与交流。能运用语言、符号等来表征和交流数学问题。比如,幼儿用图画、符号来表征关系,并用数学语言来解释自己的图示。

3.态度与学习品质

(1)兴趣。有积极探索的行为。

(2)专注。探究时能够不受周边其他幼儿的干扰。

(3)坚持。遇到困难时能够坚持、不放弃。

(4)反思。对几种标示方法进行比较和分析,不断优化。

案例4 5米有多远

邵 栏

一、案例描述

在“小小体检站”里,“小医生”们认为检查视力要离开视力表5米远才行。可是5米到底有多远呢?他们表示要量一量。

恬恬和嘉嘉各自拿来一根皮尺,把一头顶住贴视力表的那面墙,一头往另一边拉开。恬恬说:“这样量不够!你看,一根不到5米。”一旁的嘟嘟发现了什么,说:“好像不是1米!是150米!”嘉嘉说:“啊?150米!”恬恬说:“那也太长了吧!”教师问:“150就是150米吗?上次跳远比赛的时候,我们说过皮尺上的数字是表示米还是厘米呢?”嘟嘟、恬恬、嘉嘉异口同声地说:“厘米。”教师说:“皮尺的长度和你们的身高差不多,你们都量过身高,你们有150米吗?”恬恬说:“没有,那变成巨人了。”嘟嘟说:“哈哈,那变成怪物了!是150厘米,不是150米。”教师说:“150厘米就是1米50,也就是1米半。知道1米半是什么意思吗?”嘟嘟说:“就是1米加半米。”教师又问:“一根皮尺是1米半,那么怎么量出5米呢?”

嘟嘟踩住皮尺的一頭,嘉嘉拉住另一头,而恬恬则小心地把两根皮尺连接起来。嘉嘉说:“我算一下,一根1米半,两根连起来……是3米。我会用加法。”教师问:“是3米吗?怎么算的?”嘟嘟说道:“先把1米半加1米是2米半,再加半米就是3米了。”教师又问:“嘉嘉,你是怎么算的?”嘉嘉解释道:“1米加1米是2米,两个半米就是1米,加起来就是3米。”

这时,恬恬又发现了问题:“现在还是没有5米呀!还要一根皮尺。”他们又拿来一根皮尺,很快发现还是没法一下子就量出2米,但这并没有难住他们。嘟嘟说:“2个1米,就是2米。”于是,嘉嘉和恬恬心领神会,一人拿了一根尺,一个人先量出了1米,另一个人接在后面又量出了1米。“5米在这里!3+2等于5。”嘉嘉指着5米的位置高兴地说。

二、与数学监测指标的关联

1.数学知识技能

(1)数和运算。能借助实际情景进行10以内的加减运算。

(2)测量。能学习用尺子测量距离。

2.过程性能力

(1)联系。能把已有的数学知识和经验迁移到新的问题情境中。比如,幼儿计算5米时运用了已有的加法运算能力:5个1米等于5米;3+2=5;1米半+1米半=1米半+1米+半米=3米;1米+1米=2米,两个半米等于1米,2米+1米=3米。又如,幼儿迁移了以往测量活动中积累的经验,即测量工具可以连接起来使用,以测量更长的距离;后一次测量时要与前一次测量首尾相接。

(2)交流。能运用数学语言与他人进行交流。比如,在提出需要的测量工具及其数量,以及在测量并验算5米距离的过程中,都运用了有关数量、长度的数学语言。

(3)推理。根据已有的数学信息进行简单的逻辑推理。比如,幼儿是这样推理的:两根皮尺相连为3米,那么要量出5米还需一根皮尺。虽然以上推理不一定对,但是幼儿在积极地思考。又如,幼儿从自己的身高与皮尺长度的关系来思考和推断皮尺是不是长150米。

3.态度与学习品质

(1)专注、坚持。在近20分钟的时间里都专注于解决测量的问题:5米有多远,两根皮尺有多长,两根1米半的皮尺怎么测量出5米……

(2)反思。能根据他人的反馈信息调整自己的数学思考。比如,当得知一根皮尺不是1米时,他们改变了测量方式。

(3)兴趣。积极参加与数学相关的活动。游戏中产生的问题使幼儿对寻求答案充满了兴趣,他们有意识地选择尺子来测量和计算,以解决“5米有多远”的问题。

点评:

本次课题研究让我们在观察和评估幼儿的过程中对幼儿数学学习的特点有了更多的认识和理解,也促使我们进一步思考幼儿数学教育的价值取向。

一、生活和游戏是幼儿数学学习的重要途径

我们可以从这4个案例中看到幼儿主动的、有意识的数学学习。这些学习都源于幼儿在生活、游戏中遇到的真实问题。比如,在案例“给小草莓浇水”中,幼儿为了解决“到底哪一天需要浇水”的问题而引发了数学学习。在案例“5米有多远”中,幼儿因为查视力游戏中的“距离设置”问题而引发了数学学习。正因为幼儿在生活和游戏中遇到的问题与他们的需求息息相关,所以他们产生了解决问题的内驱力。

二、主动性和有意性能使幼儿的数学学习更有意义

幼儿在解决真实问题时,如果能明确自己“遇到了什么数学问题”“为什么会遇到这个问题”,并思考和探究“我要怎么解决这个问题”,那么这个过程就是幼儿主动的、有意识的数学学习过程。

比如,在案例“仓鼠运动区”中,幼儿基于“为仓鼠跑球的滚动限定一个空间”的真实需求,产生了“如何用最少的椅子区隔出尽量大的空间”这一真实问题。接着,我们看到了幼儿有意义的学习过程:幼儿先提出了一种假设“全部用小椅子围合”,但在操作验证时发现椅子数量有限,不能围出需要的空间;而后幼儿调整假设,利用墙壁、橱柜等使空间变大,但操作验证后又发现椅子数量仍不足,不能实现围合的目标;幼儿再次提出“适当拉开椅子间距”的假设,引发了对跑球直径与椅子间距的比较,最终完成了空间区隔。可见,幼儿在解决真实问题时,会不断经历“发现问题—联系经验分析问题—迁移经验提出假设—操作验证并反思—调整假设”的过程,即自然地联系、迁移和运用已有经验进行探究和深度学习,从而积累和拓展经验的过程。

三、同伴互动与合作是幼儿数学经验提升的催化劑

幼儿在解决真实问题的过程中不仅能通过提问、质疑、表征、解释等梳理和表达自己的观点,而且有机会形成学习共同体,通过同伴间的相互倾听与观点采择共同建构经验。

比如,在案例“你说我搭”中,两名幼儿分别以“描述者”和“搭建者”的角色进行游戏,感受描述者的语言中数学信息的精准度对搭建者搭建的正确率的影响,同时也感受搭建者对数学语言的理解程度与搭建正确率和速度的关系。两名幼儿不断在感受、体验、质疑、互动、反思和调整的过程中积累经验。不仅如此,两人因经验水平的差异还经历模仿、解释等相互学习和交流的过程,这也是共同建构的过程。正如数学教育专家陈杰琦教授所说,“幼儿不仅是通过做来学习数学的,更是通过思考和谈论他们正在做的事情(解决的问题)来学习数学的”。

四、观察评估的过程促使教师更深入地理解数学学习对幼儿发展的价值

在观察解读幼儿的数学学习和分析研讨幼儿数学学习案例的过程中,教师不仅学习了如何观察和评估幼儿数学经验、能力的发展,而且进一步反思了幼儿阶段的数学教育对每一个幼儿发展的价值。

在“给小草莓浇水”的案例中,浇水的规律涉及数学知识技能中“模式”这一核心概念,用“浇水图示”进行表征的过程则是幼儿进一步联系日期、星期等已有经验,将“×××√”模式与日期、星期进行关联的过程。数学监测指标可以帮助教师通过分析幼儿绘制的各种图示来解读幼儿不同的思维特点和水平。比如,有的图示呈现了“年月日”“星期”等,说明幼儿更关注月历上的日期表征方式,再加上幼儿运用了汉字,图示就显得比较复杂;有的图示呈现了以“星期”为单位的周期循环,可见幼儿是将“×××√”模式与“星期”概念相结合,但其中又因为涉及“时间流动性”概念,而使幼儿在表征过程中出现纠结;还有的图示虽然只呈现了日期的数字序列,但其中用颜色标示了浇水规律,可见该幼儿将“×××√”模式与数字的颜色规律建立了联系;更有图示以“假设逻辑”来呈现,说明该幼儿已有一定的抽象逻辑思维能力;等等。

参照数学监测指标中对“态度与学习品质”的描述,教师组织幼儿就各自的图示进行交流和互动,但这并非期望幼儿理解同伴的每一种表征方式,而是提供机会和平台,让每个幼儿都能观察同伴的表征、用语言阐述自己的理解,并能接受来自同伴的不同方式的刺激,据此进行反思、评价;通过这样的互动交流,期望幼儿能基于各自原有的经验水平向最近发展区发展,进一步提升自我反思的能力。

总之,数学教育并非教授幼儿数学,而是支持每一个幼儿经历有意义的数学学习过程,建构自己的数学经验,同时养成良好的学习品质。