论麦积山石窟雕塑艺术特色

摘要:佛教艺术从西域传入,从形式到内容都促使中国的传统文化艺术发生巨大变化。麦积山石窟保留有大量的宗教、艺术、建筑等方面的实物资料,体现了千余年来各个时代塑像的特点,反映了中国泥塑艺术发展和演变过程,丰富了中国古代文化史,为后世研究我国佛教文化提供了丰富的资料和史实。本文从麦积山石窟的历史记载着手,进而探讨麦积山石窟的雕塑艺术特色,以期挖掘更广阔的研究领域,进一步促进麦积山石窟整体研究的开展。

关键词:麦积山石窟;雕塑;艺术特色

麦积山石窟位于我国甘肃省东南部天水市北道区的麦积乡,景色十分优美,乃西北高原的著名風景之地,被誉为“秦地林泉之冠”。麦积山石窟和敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟,由西向东并列为“中国古代四大石窟”。虽然麦积山石窟在壁画数量上不及敦煌莫高窟,也没有云冈石窟、龙门石窟那般的气势恢宏,但是其以自身独有的魅力为人们所陶醉,素有“东方雕塑陈列馆”之称。

麦积山石窟始建于姚秦时期,后历经唐、五代、宋、元、明、清各代不断开凿扩建,遂成为我国著名的石窟群之一。现存洞窟221座、泥塑石雕10632身、壁画1300余平方米。约在唐开元二十二年(734)的时候,因为当地发生强烈地震,麦积山石窟的崖面中部塌毁,窟群分为东、西崖两个部分。

麦积山石窟同时也是世界文化遗产“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”的遗产点之一,故而对麦积山石窟的雕塑艺术特色开展相关的分析研究,是很有必要的。

一、麦积山石窟的历史记载

麦积山石窟的初建,由南宋阎桂才刻石记载于崖壁之上:“麦积山石窟建于姚秦,成于元魏,约七百余年,四郡名显。绍兴二年岁在壬子,兵火毁口。至十三年,尽境安,重修再造,二十七年丁丑,方就绪。此□因□迹□□,阎桂才刻石以记之。”明代姚隆运在崇祯十五年(1642)《麦积山开除常住地粮碑》上也说:“其古迹系历代敕建者,有碑碣可考。自姚秦至今一千三百余年,香火不绝。林壑幽峭,松桧阴森,有瀑布泻出苍崖之间,天然奇景也。”南朝梁代僧人慧皎撰写的《高僧传·玄高传》记载:“杖策西秦,隐居麦积山。山学百余人,崇其义训,禀其禅道。时有长安沙门释昙弘、秦地高僧隐在此山。与高相会,以同业友善。”经由这些史料可以考证出麦积山石窟始建于姚秦,盛于北魏,距今1500多年。

西汉末年,白马驮经,印度佛教经丝绸之路传入我国洛阳,后秦伐后凉得鸠摩罗什、法显从长安西行求经,到魏晋南北朝时期就开通了多条连接南朝、西域和中原的交通线路网。麦积山地处丝绸之路南线要冲,交通便利,极易获得各种供养,能够持续为开凿窟龛与供养僧侣提供必要条件。

二、麦积山石窟历代发展概况

(一)姚秦时期

这一时期,西崖中部多为麦积山早期石窟造像,高大雄伟,鼻挺目深,头系纶巾,袖小衣宽,着尖靴,具有典型的少数民族风格。

(二)北魏时期

北魏初期,太祖道武帝拓跋珪崇奉佛教,大力修建庙宇佛像,为佛教雕塑的兴盛提供了良好的社会环境。后历经太武帝拓跋焘灭佛、文成帝拓跋濬复兴佛教后,北魏开凿的石窟数量占麦积山现存石窟数量的40%,有80个。北魏早期石窟为平顶方形窟,其中第74窟和第78窟的佛像,采用浮雕形式塑于窟壁,上绘飞天横弹琵琶,留有胡须,着彩以赭红、绿色、白色为主。西崖中部多为麦积山早期石窟造像,神态端庄、体型魁梧、肩膀平阔,以木为胎泥塑,结跏趺坐,雕像高鼻修眉,简洁连贯,眼部饱满立体,唇部转折明晰,高肉髻波纹发,头靠壁,面相丰颐。佛衣为半披式样式,身披袒肩袈裟,衣饰环绕分垂,衣纹细致如瀑布,衣宽至足,阴线,表现出轻薄的织物之感,疏密有致。孝文帝时期,为消除北魏与中原的差距,进一步加强北魏的统治力量,孝文帝将都城迁至洛阳后,积极推进汉化,大力学习中原文化,影响了这一时期的造像风格。人物造像趋于“秀骨清像”,佛像面颈颀长,身材平薄秀拔,身披帛裙,流畅的阴刻纹饰装饰感极强,衣带薄贴于面,似乎透过薄薄的服饰就能感受到身体的轮廓。

(三)西魏时期

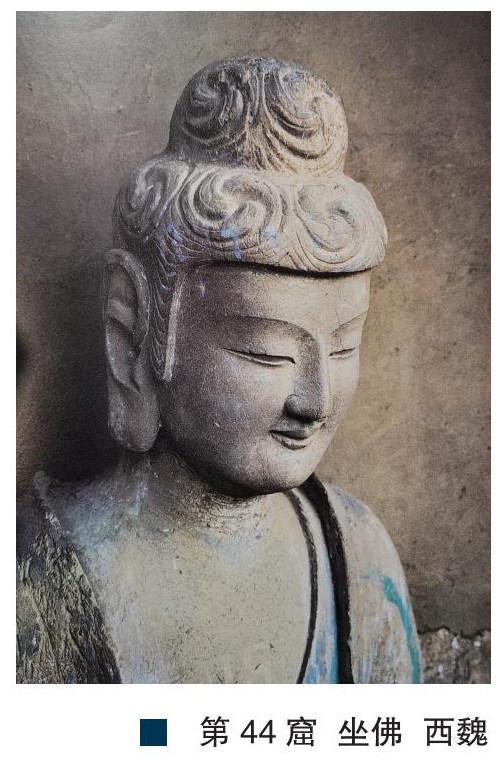

这一时期,麦积山石窟各窟中规模比较大的当属第127窟和第135窟。在西崖最高处的第127窟,宽8米,高、深各4米,西魏的石窟造型也多为方形平顶窟,天井顶部满绘飞天,以及飘带、旌旗、流云飞腾的帝释天乘坐龙车图。左壁二菩萨塑造出斜倾活跃欢快的姿势,极富动态和情趣。第123窟右壁前部的侍者为童女形象,梳双髻,戴项圈,造型洗练,突出了内心的表现。第87窟右壁的弟子迦叶像,高鼻深目,概括成老年得道高僧的形象,具有很高的审美价值。第44窟正壁的坐佛造像为西魏时期的代表作,面容端庄完整,细且长的眼角与些许翘起来的嘴角,微微含笑,长眉入鬓,表现出性格与气质。佛衣开始大量出现褒衣博带式,袈裟领口从右肩膀自然下垂胸围绕过左臂而下,悬裳广袖,很明显受到魏晋士大夫服饰的影响,有着汉化的装饰趣味性。

(四)北周时期

第36窟的四方形为北周时期的典型样式,雕塑整体性强,圆润丰满。佛衣为敷搭双肩下垂式样式,悬裳对称翻折,较魏时塑像要短。其中,摩崖有千佛12排600身,布局浩大壮观。

(五)隋朝时期

这一时期麦积山石窟的洞窟形制大部分为平面方形,四面坡顶,或者平面为马蹄形与穹窿顶,造像主尊为释迦牟尼。最为宏大的东崖大佛,高16米,表层塑泥,被人们称为石胎泥塑。石窟所保留下来的唐代塑像较少,其中有一尊初唐时期的天王像,紧握双拳,神采飞扬,络腮胡须,身着甲衣战裙,英姿勃发,俨然为一位武士之像。其脚踏卧牛,牛卧面欲起,牛首高昂,和天王威武雄姿结合成一个和谐的整体。

(六)宋至清时期

在宋代泥塑中,第133窟正中塑有一尊大约3米高的大佛,姿态甚是优美。身前有侧身站立的小佛,双手合十,放在胸前。大佛面部表情安稳慈祥,小佛非常虔诚,整个画面十分和谐,人物体态丰满、衣褶写实。特别是释迦牟尼的面部表情,以及质感相当强的双手,从雕塑艺术角度而言,已经到了出神入化之境地。而第165窟主佛的两侧则塑造了供养人造像,其身着世俗装,面部秀美,眼睛上挑,凤眼小口,削肩窈窕多姿,衣褶流畅,富有变化。进入明清两代,麦积山石窟雕塑艺术则表现出雷同与呆板之倾向。

三、麦积山石窟雕塑艺术分类

(一)泥塑艺术

在麦积山石窟中,泥塑所占据的比例最高,采用了圆雕、高浮雕等多种创作形式。在麦积山石窟这一整体空间内,这些形式使得造像各具特色,又彼此统一。比较有名的泥塑雕像就是位于石窟东部断层之上、高度为15.7米的摩崖大佛——释迦牟尼、文殊菩萨、普贤菩萨,这三尊大佛悬立在石壁,庄严肃穆,景象相当宏伟,是我国石窟历史上的奇观之一。北魏时期的泥塑菩萨为“秀骨清像”,身形小巧且秀丽,身体稍微侧扭,低头浅笑,好像可以体会到其内心的沉靜,此为北魏时期菩萨最为经典的形象。西魏时期,沿袭了魏晋传统艺术风格的优势,慢慢发展成拥有自身艺术特征的经典形象,在造像造型、审美趣味和服饰等方面,均有着显著的民族风格特点。该阶段石窟造像多为中小型塑像,佛像气质淡然,长裙曳地、宽衣博带。泥塑发展至北周,在艺术表现上衍生出了新的形式,通过以形写神和形神兼具的特征,创造了敦厚壮实与珠圆玉润的独特艺术风格。隋唐的泥塑,有着现实和浪漫主义相融的艺术风格,体现出了时代特征与精神面貌。该阶段的塑像风格多为富态之相,具有高大的体型,衣着华丽。发展至宋代,塑像尤为突出,比较显著的一个特点为纤巧流畅、形象逼真。

(二)石雕艺术

麦积山石窟的雕塑艺术门类包括石雕,不过要少得多,以圆雕与浮雕手法为创作表现核心。在麦积山石窟的石雕之中,规模最大的要数第133窟的万佛洞了,石窟中有18块北朝造像石碑,因此也被人们称作碑洞,又因碑上雕刻有密密麻麻的四千多格贤劫千佛,也被叫做万佛洞。其碑刻构图十分严谨,具有丰富的内容、鲜明的主题、生动的造型和古朴的美感。

(三)“薄肉塑”艺术

“薄肉塑”最早出现于北周,这一独特的艺术表现手法,在当时是非常大胆的探索。其中,麦积山石窟第4窟也叫做七佛阁,实际上就是一个平面长方形的崖阁,结构为前廊后室,前廊就是通过顶部平齐,与8根八棱石柱组建而成的,于后室7个窟龛上部设置了7个并排而列的平龛,上有“薄肉塑”壁画。它比较特别,主要原因在于其不但具备大型壁画的构图与场面,同时上部还使用了塑绘相融的形式,把飞天头部和手部等裸露于衣裳之外的部分,采取泥塑法表现出肌肉之效。著名画家吴作人对该种塑绘相融的手法给出了新的名称,即“薄肉塑”。该种通过浮雕和绘画相融的表现艺术手法,于石窟别的朝代壁画中不曾有过,到现在为止,在我国其他地方去的石窟当中也未有发现。

四、麦积山石窟雕塑艺术特征

(一)人神合一

麦积山雕塑艺术作品里面比较突出的就是北魏和西魏的“秀骨清像”风格,为魏晋时期名士风度的集中反映。与龙门石窟、云冈石窟的造像相比,麦积山石窟出现了很多富有生活趣味、具备普通人情感的造像。譬如,第44窟的主佛、第135窟低头侧目浅笑的肋侍菩萨、第121窟作窃窃私语状的菩萨和弟子等。其中,第123窟中身着民族服饰的童男和童女,流露出娇憨、可爱与活泼之态,有着浓浓的生活气息。这些艺术形象,不单是菩萨和弟子,还是一群充满生命活力的世俗之人。

(二)形神兼具、动静结合

麦积山石窟雕塑融合了中西方艺术创作方法,将民族传统置于佛教艺术中,创作出很多具有民族与区域特色并且富有生活气息的艺术造像,从而达到美学理想。艺术家们充分利用人物的面部表现和姿态变化,从而实现了动静结合的艺术效果,让人感受到艺术形象的纯洁之美。此外,佛的威严和菩萨的沉静,均是经过无声的静态充分体现出来的。

(三)集中、古老与丰富

麦积山石窟是将石雕、壁画、泥塑集于一体的,尽管石雕和壁画中也产生了很多的精品,但是能够较好体现出石窟精髓的还是泥塑,尤其是保存比较完整的北朝泥塑。麦积山石窟有很多石胎泥塑作品,东西崖大佛与千佛廊的260多尊千佛都是石胎泥塑。麦积山石窟泥塑和敦煌莫高窟相同,大部分为敷彩泥塑,同时运用各种矿物颜料,如今还残留有石绿、朱红等颜色。第133窟10号造像碑上也残留有石青、石绿等颜色。

五、结语

综上所述,麦积山石窟雕塑艺术所具有的历史和审美价值,十分重要,特别值得我们去深入研究和认真思考。

参考文献:

[1]天水麦积山石窟艺术研究所.中国石窟·天水麦积山[M].北京:文物出版社,1998:142-292.

[2]马建国.麦积山石窟佛像雕塑及绘画人文感原因的探究[J].对联,2022,28(16):21-23.

[3]孙晓峰.芥子纳须弥:麦积山石窟的影塑造像[J].美成在久,2022(03):54-71.

[4]陈孝渝.陇韵佛光——麦积山石窟[J].集邮博览,2022(03):29-32.

[5]周军.麦积山石窟塑像对人物精神、内心的表达[J].雕塑,2021(04):84-85.

[6]毛明霞.浅谈麦积山石窟佛教造像艺术风格[J].中国民族博览,2021(12):147-148+162.

[7]李菁.丝绸之路上的明珠——麦积山石窟雕塑艺术[J].中学历史教学参考,2016(13):23-24.

作者简介:

邱丹桦(1971—),男,汉族,福建福州人。从事寿山石雕创作,先后就读于福州市工艺美术技术学校、福建师范大学美术学院、中央工艺美术学院、中央美术学院。现为福建省工艺美术大师、中国玉石雕艺术大师、福建省技术能手、福建省技能大师工作室、寿山石雕福建省级非遗代表性传承人、国家一级/高级技师、高级工艺美术师。福建省工艺美术工业有限公司副总经理、福建省工艺美术实验厂有限公司总经理。