谁在实施一流课程?

王红雨 方小庆

摘 要:作为课程的实施者,教师在一流课程建设过程中发挥重要作用。对我国研究型大学首批国家级线下一流课程授课教师群体进行数据分析后发现:该群体以50岁以上的男性教师为主,多任职于东部地区高校,受教育背景多为亚洲名校,但学科背景多局限于理工类;该群体一般拥有高级技术职称以及高层次人才称号,但社会兼职经验相对不足,多局限于学术性组织之内;该群体所承担获批课程的开设时间普遍在10年以上,并多以教学团队为基本形式展开教学,但所承担的课程类型以专业必修類课程为主,同质性明显。对此,应突破性别帷帐,优化年龄梯次,尊重学科差异性,完善制度建设,以及引入多维度资源。

关键词:一流课程;线下授课;教师群体特征;队伍建设

2020年11月,教育部公布首批国家级一流本科课程认定结果,共认定包括线上一流课程、虚拟仿真实验教学一流课程、线下一流课程、线上线下混合式一流课程、社会实践一流课程5116门,其中线下一流课程1463门[1],是五类一流课程中占比居第二位的课程类型。遵循分类建设原则,研究型大学线下一流课程的建设目标是培养创新型人才与卓越拔尖人才,是高校实践一流课堂教学的主阵地与主战场[2],在各级各类高校线下一流课程建设中发挥着头雁效应。作为课程实施的主导者,研究型大学是哪些教师实施的线下一流课程?这些教师具备哪些特征?这些特征对研究型大学线下一流课程的建设造成哪些影响?以上问题无疑为评价研究型大学线下一流课程的建设成效提供了依据。为此,本研究选取35所研究型大学的435名线下一流课程授课教师进行群体分析,以期为一流课程师资队伍建设提供一些启示。

一、研究设计

1.研究样本的选定

研究型大学处于高等教育金字塔结构的顶端,是创新型卓越拔尖人才培养的主要阵地。线下课程是研究型大学进行课程实施的主要形式,它在一定程度上代表了研究型大学的教学水平,在我国一流课程建设进程中占据重要地位。本文以《教育部关于公布首批国家级一流本科课程认定结果的通知》为依据,秉承样本选择的科学性、强代表性与数据可获取性原则,筛选了35所研究型大学中的428门线下一流课程的授课教师作为研究样本。因其中7门课程包含两名课程负责人,所以最终确定的授课教师数量为435名。本文所选取的研究型大学分布于我国东、中、西部的18个省份,课程类型涵盖公共类课程与专业类课程,所选取的样本数占据同类样本数的90%以上,在一定程度上可视为全国不同地区研究型大学线下一流课程建设的代表。研究样本情况如表1所示。

2.资料来源

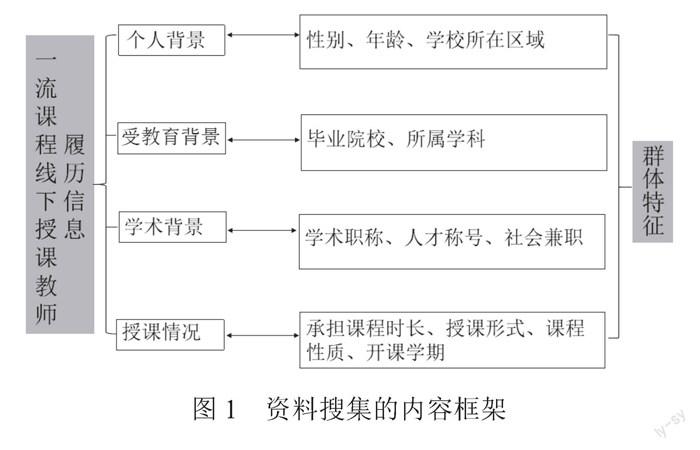

资料搜集工作主要经由以下步骤完成:首先,通过教育部发布的《教育部关于公布首批国家级一流本科课程认定结果的通知》整理出35所研究型大学的428门课程名单。其次,通过相关高校教务处及教师所在学院等官方渠道进行教师信息搜集。最后,通过中国人才数据库、中国知网作者认证库、领英、Scopus学者档案等官方与民间人才数据库对教师信息进行补充完善。主要围绕教师的身份背景、受教育背景、学术背景、授课情况四方面展开。资料搜集基本内容如图1所示。

二、研究型大学线下一流课程授课教师的群体特征

1.个人背景

(1) 从性别来看,男性教师为研究型大学线下一流课程的授课主力军。从图2来看,男教师在数量上占绝对优势(71.0%),女教师则处于相对弱势地位(29.0%)。相对而言,女教师是研究型大学教学权力的“边缘者”,这可能与高校女教师更为明显的社会角色冲突相关;而男教师相对处于学科或者专业领域的中心位置,更有机会获得更多资源[3]。在此背景下,女教师的教学资源与教学机会可能较男性相对较少,由此较少承担一流课程授课任务。但由于男女社会属性的天然差异,女教师更注重感性教学,教学技巧更细致,课程反馈也更及时、细腻[4]。由此,若男教师一直在一流课程教学中处于优势地位,长期掌握教学资源与权力,可能会导致教学资源于不同性别间的分配不均和课堂教学风格的相对单一的问题。

(2)从年龄来看,50岁以上教师是一流课程授课教师的主要群体。以获批一流课程的年份为统计标准,授课教师平均年龄为53.6岁,其中,年龄最长者是来自北京大学的唐孝炎教授(88岁),年龄最小者是来自清华大学的刘晗副教授和天津大学的刘艳丽副教授(两人均35岁)。在年龄分布中(图3),50岁以上的教师数量达253人(67.5%)。如此的年龄分布与教师教龄相关,一般而言,教龄较长的教师拥有更丰富的教学经验与教学资源,教学能力更高,教学技巧更纯熟,所掌握的教育学、心理学方面的理论素养也更深厚,因此有更多可能申报、获批一流课程。但40岁以下的青年教师占比较低(4.3%),这可能会导致一流课程师资队伍断层现象的出现,不利于师资队伍结构与教学梯队建设的良性发展,因此应特别注意培养青年教师成为一流课程建设的储备力量。

(3)从所在区域来看,来自东部地区高校授课教师占多数。华东地区人数占比最多(32.9%),其次为华北地区(25.7%),西北地区(5.5%)与华南地区(5.1%)人数最少(图4)。如此分布明显与优质教育资源分布有关:华东地区和华北地区研究型大学数量众多,以上海、杭州、北京等城市为中心形成研究型大学的区域聚集效应;而华南地区研究型大学数量较少,其优质教育资源不及华东、华北地区。可见,当前线下一流课程高校教师所在区域仍遵循明显的资源驱动特性,这与一流课程建设所追求的制度驱动存在一定差距[5]。

2.受教育背景

(1)从取得最高学位的毕业院校来看,多数授课教师具备亚洲名校出身。首先,就教师毕业院校所在地区而言,亚洲高校占绝对优势,371名(92.1%)教师毕业于亚洲地区院校,其中中国58所(含中国港澳台3所)(90.6%),日本6所(9.4%),这既与亚洲本土区域优势有关,也与亚洲高校日益突出的世界表现有关。除亚洲名校外,部分教师则具备欧美地区名校出身,具有较高办学声誉的国际综合性顶尖大学如耶鲁大学、芝加哥大学等榜上有名,具有明显学科特色的国际卓越大学如德国柏林工业大学、荷兰特温特大学等也均可得见。其次,就教师毕业院校的排名来看,以2020年QS世界大学排行榜为参考标准排名在前100名高校的授课教师最多(96人),占比前五的院校依次为复旦大学(17人)、浙江大学(15人)、清华大学(14人)、北京大学(14人)及中国科学技术大学(8人)。这些优质大学的受教育经历为一流课程优质师资奠定了坚实基础,但教师毕业院校的“名校效应”仍大多局限在中国,世界顶尖一流大学的受教育经历仍显不足。

(2)从所属学科来看,理工科教师明显多于人文社科教师(图5)。线下授课教师多是理工类学科出身,其中工学157人(39.1%),理学95人(23.6%)。而人文社科教师总体占比不足三成(29.4%),其中艺术学与教育学人数最少。如此的学科分布与高校专业的体量分布相关:理工类专业具有较强的应用色彩,专业体量最大,相应课程体量也相对较大;而人文社科专业体量较小,相应课程体量也相对较小。同时,理工科享有的课程资源相对人文社科而言要丰富,如课程建设所需的资金、人员、设备等。这些因素在客观上造成理工科专业出身的教师参与、申报、获批一流课程的可能性更大。

3.学术背景

(1)从学术职称上看,教授是一流课程授课教师的构成主体。根据图6,拥有教授职称的教师共375名(86.6%),副教授55名(12.7%),讲师3名(0.7%)。一方面,教授群体是科学研究和教书育人的重要贡献者,对高校发展具有相对较大影响,大量教授参与一流课程建设无疑是各高校进行优质教学资源合理配置的一种手段。但另一方面,副教授、讲师群体整体占比较低,这可能会导致一流课程教师队伍职称结构的不稳定性和不连续性,因此应特别注意在一流课程建设中为各级职称教师创造相对公平科学的教学平台与教学机会[6]。

(2)从人才称号来看,三成左右授课教师拥有高层次人才称号。我国各级各类院校高层次人才一般指两院院士和各类国家级科学基金项目获得者等[7]。在线下一流课程教师队伍中,90名教师拥有学术称号,由于部分教师获得两种及以上称号,所以最后频次统计量为119人次(27.4%)。值得特别指出的是,共有9名两院院士也参与到研究型大学线下一流课程中(表2),此类人才的参与既彰显研究型大学对于本科教育教学的重视,也能将前沿科研成果和丰富教学资源融入课程教学,这对提升一流课程建设质量无疑有极大裨益。

(3)就兼职情况而言,半数以上授课教师承担社会兼职角色。社会兼职指高校在职教师在承担学校教学、科研工作的同时,利用业余时间从事其他实质性工作,按教师兼职所在组织性质可分为政府类兼职、企业类兼职和学术组织类兼职三类。政府类兼职主要包括教师直接在相关部门任职、担任咨询顾问等;企业兼职主要包括教师担任经济工作室主持人、独立董事等;学术组织兼职则主要包括教师担任研究会理事、学会会长及期刊编委等。本文共搜集284名教师的社会兼职信息,因部分教师拥有跨组织兼职经历,所以最终获取的教师参与社会兼职数量为326人次。以此数据为标准进行统计,一流课程教师参与社会兼职者占比达65.3%,其中在学术类组织中兼职人数最多,主要承担各学会理事职务(85.3%),这与研究型大学教师的学术性职业特征紧密相关。其次是政府类兼职,约13%的教师拥有担任各级各类政府机关或相关部门咨询顾问的经历。同时,教师在企业兼职人数占比仅1.8%,主要担任各类企业董事长、独立董事企业技术顾问等。这在一定程度上表明从教师个体的角度上看目前高校与企业开展的校企合作度相对较低,校企合作深度仍需加强。详见图7。

4.授课情况

(1)从承担课程时长来看,线下一流教师承担获批课程时间普遍在10年以上。根据图8,时长达10年以上的教师共246名(90.1%),5~10年的有23名(8.4%),5年以下的有4名,占比仅1.5%。在此,一流课程具备明显“慢生成”特征。正所谓“教学的最高境界是一种艺术境界”[8],追求教学艺术的过程不是一蹴而就的,除了熟知课程内容,教师还需反复磨练教学技巧、持续优化教学方法、不断反思教学经验才能提升教学水平。可见,时间成本的付出与累积是一流课程形成的重要条件。

(2)从授课形式来看,一流课程授课教师普遍采用团队授课形式开展教学。根据图9,团队授课形式数量为394人(91.0%),单独授课的教师仅39人(9.0%)。如此分布与团队授课独特优势相关,此形式能充分实现教师间优势互补、资源优化组合与学科间的碰撞及整合,教学团队效能得以发挥到最优效果[9]。

(3)从课程性质来看,专业必修课是线下一流教师授课的主要课程类型。以知识类型及学分管理需要为标准,大学课程一般可被分为公共必修课、公共选修课、专业必修课以及专业选修课。从图10来看,专业必修课占比最高(86.4%),其次为专业选修课(7.0%),公共必修课占比最低(2.2%)。专业必修课能为学生未来从事的职业提供特定专业知识和技能,在大学课程结构中处于主导地位,因此課程数量相对较多[10]。而公共必修课主要是培养学生的综合素质,在大学课程结构中虽处基础地位,但学分要求较专业课程而言较少,因此课程量也相对较少[11]。课程数量上的分布差异是大量专业必修课教师入围一流课程实施教师的客观原因。但公共必修课程在一流课程中占比较低,这可能会进一步降低高校师生对公共课程的重视程度,从而加剧高校公共课“水课”丛生的不良局面。

需特别指出的是,入围首批国家级一流课程的公共必修类课程共有7门,课程性质全部为思政类课程(表3)。其成功入选既与近年来国家高度重视优质思政课建设相关,也与入围课程所在高校学科实力有关。以山东大学徐艳玲教授开设课程所在的政治学科为例,该学科拥有政治学一级学科博士学位授权点,设有政治学一级学科博士后流动站,入选国家级重点学科、山东省“学科高峰计划”首批特色学科,如此强劲学科实力为一流课程的生成提供了优良的环境支持。

(4)从开课学期来看,课程开设普遍集中于本科第四学期和第五学期。本文共获取275门课程开课信息,部分课程于多个学期重复开设,所以最终获取总数量为322门次(图11)。其中,第五学期课程量最多(64门),其次为第四学期(59门)。一般而言,大部分高校在本科第一、二学期开设公共课程相对较多,专业课程则多在四至六学期,这既符合学生学习规律,也满足本科课程设置由简入难、由通至专的原则。而如前文述,从课程类型来看,专业类课程是最主要构成部分,这也在客观上造成一流课程开设学期集中于本科第四与第五学期。另外,部分课程也开设在第九学期,如大连理工大学郭飞教授的“建筑设计专题”以及东南大学邱洪兴教授的“建筑结构设计”,这是由建筑学专业学制相对较长的特性决定的。

三、启示

1.突破性别帷帐,优化年龄梯次,完善一流课程授课教师队伍结构

“高等学校的教学改革,改到深处是课程,改到痛处是教师。”[12]教师是高校教学改革的重要影响因素,一流课程建设要取得显著性效果,必须要有优质师资队伍作为人力资源保障。

在性别因素方面,为鼓励更多的女教师参与到一流课程建设中来,可从以下几方面着手:第一,就个体而言,要在主观上充分认识到自身所拥有的天然教学优势,如更具教学亲和性、更为细致的教学设计、更为饱满的教学热情等,女教师要不断肯定、强化自身所具备的教学优势,并将这些优势融入到课程实践教学中。同时,要有意识地挖掘教学潜能,磨练教学技巧,打造教学风格,在客观上持续提升教学竞争力与教学效能感。第二,就外部支持而言,学校及院系所提供的制度支持与情感关怀必不可少。在制度支持方面,建立专门的激励和培育制度,给予更多教学发展机会和平台,最大限度地激发其教学潜能。在情感关怀方面,提供适宜的心理关怀和情感支持,摈弃固化的性别个性符号,尊重女性作为“教学工作者”的专业地位,大胆赋予其更高的专业教学目标和教学任务,使女教师自信展现“教学力”。

同时,面对当前研究型大学线下一流课程教师储备相对不足的现状,应特别注重青年教师队伍的培育。在此,尊重教师成长规律,打造阶梯式教学培养体系十分必要。研究表明,教师从入职到成为合格教师大约10年,从合格教师到优秀或骨干教师大约10年,最后成为教学名师也大致需要10年[13]。可见,青年教师的培养是一项时间漫长的系统工程。对此,应实施分阶段、有层次、含重点的阶梯式教学培养体系。比如,在青年教师入职的前两年,各院校提供教学岗前培训,此阶段以适应教学岗位与教师角色为主要目的,可实施如教学导师指导、助课及讲课验收等举措。在青年教师入职的3至5年,各院校提供教学技能提升计划,此阶段以熟悉教学岗位,提升教学能力为主要目的,可实施如讲课质量跟踪评价、教学基本功大赛、教学督导与观摩等举措。在青年教师入职5年后,各院校提供教学素养培育计划,此阶段以加强教学竞争力、杜绝教学惰性、提升教学热情为主要目的,可实施如教学艺术感知、教学时间管理、教学压力排解等综合性举措。

2.尊重学科差异性,以评价标准适切性为中心提升不同学科课程参评的相对公平性

当前,一流课程申报与评价采取“形式分类”与“一致性标准”原则。所谓“形式分类”,是指参评赛道以课程类别为基本原则进行分类,一般按照线上、线下、线上线下混合式、虚拟仿真实验教学、社会实践等不同类型进行分类申报与评价。所谓“一致性标准”,是指参评标准遵循统一标准,如要求所有申报课程均须“教学成果显著,课程目标有效支撑培养目标达成;课程内容与时俱进,课程管理与评价科学且可测量”等[13]。现行一流课程评价标准虽具备一定合理性,但却忽略了课程背后的学科属性问题。

在托尼·比彻的学科分类理论中,按照知识范畴边界及学科领域内所有学者对特定研究范式的认同程度,学科可分为硬科学与软科学。硬学科一般与理工类学科相对应,其知识范畴严密,在研究范式上则相对偏好面向标准化的定量分析;软学科则一般对应人文社科类学科,其知识范畴相对松散,在研究范式上相对注重面向典型性的定性分析[14]。鉴于不同学科间客观存在的不同特征,各学科课程的评价标准也应区别化设计,根据不同学科制定相应评估指标体系,既要有硬性可量化指标,又要突出多元、开放和发展性评价的基本诉求。如针对文史哲等人文软学科,应考虑到其所特有的文化时空特征与多元价值格局,评价指标应侧重于对学校文化、社会价值、民族精神等方面的评估,评价手段以质性评价、成果评价为主。而针对工科等相关硬学科,应侧重对国家需求、市场需求及人民生活需求等方面的评估,评价手段以量化评价、产品评价为主,构建类别清晰、软硬兼具、适切性和可操作性兼顾的课程分类评价原则,以此显著提升不同学科课程参评的相对公平性。

3.完善制度建设,保障一流课程建设的可持续发展

当前研究型大学线下一流课程建设存在明显的资源驱动现象,这集中表现在承担一流课程教师所在区域分布与优质教育资源区域分布的强一致性。资源驱动型课程建设虽可集中发挥优势资源的最大效应,但此类建设方式却只能在短时间内形成一流课程的点状聚集效应,因此,应将建设驱动重心转移到低成本、长功效的制度建设上来。可从一流课程的课程管理制度、课程评价制度以及教师激励与预警制度方面入手。首先,以课程准入和退出机制完善一流课程管理制度。要制定严格标准,对一流课程的准入、退出流程严格把关,坚决拒绝“水课”进入课堂,对于教学内容低阶、教学价值不彰显且持续改进不利的“水课”需严防死守、及时清退。其次,建立多主体的追蹤式一流课程评价制度。一流课程的评价应该是由多主体完成的,这既包括学生评价及教师自我评价,也应包括同行评价、教务评价及督导评价,更应包括用人单位课程评价。当然,多主体评价的有效实施还需可持续评价的激励与保障,在课前、课中、课后等多个环节进行评价,以评促建。最后,以教师激励与预警机制保障一流课程师资结构的优化。在激励机制方面,强化外在物质激励以及内在的精神激励,对于在一流课程建设中表现突出的教师,要及时给予奖励,使其收获成就感。在预警机制方面,则要完善一流课程教师的跟踪监督体系,对于未能按照各类课程要求持续建设的教师,应及时予以警告、督促改进。同时,要建立一流课程教师数量、结构和素质的具体指标,构建系统预警机制。

4.多维度资源引入,满足一流课程建设的多方需求

课程的长效建设不仅要遵从内部知识逻辑,还需迎合外部利益需求。市场资源、社会资源与政府资源是一流课程建设中的重要外部资源,具体来说,市场为一流课程建设提供丰富的资源支持,政府为一流课程建设提供强有力的政策支持,而社会资源则为一流课程建设提供稳定的环境支持。三类资源分工相对明确,各有侧重。首先,市场资源既通过直接影响人才培养规格而决定了课程的更新与前沿,也能为课程建设提供相应的资金、设备及教学场所等物质资源。其次,一流课程的长远规划必然离不开政府所提供的稳定财政支持和政策支持,以及对于一流课程建设大方向的把握。政府主要通过课程意识形态掌控、专业设置、质量监控等方面对一流课程起着引导作用。最后,也需要社会力量广泛参与。要调动学会、研究所等社会团体、学术机构参与一流课程建设的积极性,实现课程建设与社会资源的良性互动;同时,可借助社会资源开发高质量一流课程教学材料,如借鉴成果显著的文化传媒机构的经验,编写高适切性的一流课程教材。

参考文献:

[1]教育部关于公布首批国家级一流本科课程认定结果通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn /srcsite / A08/s7056/202011/t20201130_502502.html,2020-11-25.

[2]教育部关于一流本科课程建设的实施意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/ 201910/t20191031_406269.html,2019-10-30.

[3]李悦池,姚小玲.高校女教师职业倦怠的归因分析——基于NVivo10的质性研究[J].高教探索,2017 (12):114-118.

[4]任彩红.高校青年女教师自我实现的困境及出路[J].江苏高教,2016(2):93-95.

[5]叶信治.高校“金课”建设:从资源驱动转向制度驱动[J].中国高教研究,2019(10):99-103.

[6]陈文博,杨文杰.怎样的大学教师职称结构有助于获取学术资源及提升产出[J].中国高教研究,2022(2):48-54.

[7]郭书剑,王建华.“双一流”建设背景下我国大学高层次人才引进政策分析[J].现代大学教育,2017 (4):82-90,112-113.

[8]彭道林.从教学技能到教学艺术[J].大学教育科学,2017(2):118-121.

[9]倪九派,刘蕾,魏朝富.高等学校专业课教学的团队授课法探讨[J].中国成人教育,2011(23):145-147.

[10]卢晓东,雍政祺,翁雨音,等.专业必修课弹性与创造性成长空间——以国内外五所高校计算机相关专业为例[J].高等工程教育研究,2021(1):176-180.

[11]万爱莲.“以学生为中心”的大学课程结构调整:关系与误区[J].现代大学教育,2019(2):101-109.

[12]教育部高等教育司司长吴岩在2021年2月23日教育部新闻发布会上的讲话[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2021/52921/mtbd/202102/t20210224_514644.html, 2021-02-23.

[13]方健华.名师专业成长的规律、影响因素与机制———基于名师成功人生的解读[J].教育发展研究,2011(15):70-78.

[14]托尼·比彻,保罗·特罗勒尔.学术部落及其领地:知识探索与学科文化:重译本[M].唐躍勤,等,译.北京:北京大学出版社,2015:10.

[基金项目:2020年度全国教育科学“十三五”规划教育部青年专项课题“师生比较认知视域下一流本科课程的建设障碍及其破解机制研究”(课题批准号:EIA200410)]

王红雨,天津大学教育学院副教授。