NFT版权作品交易:法律风险与“破局”之道

初萌 易继明

【摘要】区块链技术以其去中心化、不可篡改的特点,催生了NFT版权作品交易的新模式,并引发了法律制度供给不足的问题。NFT版权作品交易的法律风险集中体现为五个方面:一是信息错误导致交易基础不存在;二是主体分散引发授权链条不完整;三是权利复杂诱发交易主体认知风险;四是平台分散致使交易作品价值弥散;五是法律缺位导致平台公信力缺失。引入合作共治的理念,解决“信息不对称”问题,是化解上述风险的主要思路。以此为指引,可借助如下举措,促进NFT版权作品交易健康发展:其一,完善平台治理举措,挖掘信息提供渠道;其二,改进版权许可机制,降低有效决策所需信息量;其三,明晰版权交易规则,确保交易安全;其四,健全社会共治体系,完善信息发布机制。

【关键词】NFT 版权交易 信息不对称 交易规则 社会共治

【中图分类号】G203 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)8-096-09

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.8.013

一、问题的提出

作为一项迅猛发展中的技术,区块链技术最早被公众认知,可追溯到中本聪发表的关于比特币的论文《比特币:一种点对点电子货币系统》。通过提供不可篡改、不可伪造、以加密方式保证的分散式共享分类账本,[1]区块链构成了比特币的底层技术支撑。虽最早应用于货币金融领域,不可否认的是,区塊链自身的技术构造蕴涵着广阔的应用场景,并已在技术与商业的融合中一一落实。

本文探讨区块链技术在版权领域的应用。区块链不可伪造、不可虚构、不可篡改的特点,有助于版权初始信息的确定;版权作品交易中,每个区块均包含在先区块中集成的信息,能够确保链条完整、提升交易安全。区块链技术正在引领着版权作品交易新模式,其已在全球范围内为集体管理组织、音乐人等版权主体积极运用。网络平台领域,以Youtube为代表的服务商也在积极为用户探索区块链交易功能。毫无疑问,区块链之风已经吹到了版权作品交易领域。

区块链作品交易的健康发展离不开规则指引。2021年10月31日,《数字文创行业自律公约》(以下简称《公约》)发布,提出要“充分运用区块链技术保护链上数字文创作品版权,保护创作者合理权益”,[2]这在一定程度上为区块链服务版权事业的发展指明了方向。《公约》还提出“坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头,实质发行和炒作虚拟货币的行为;坚决抵制任何形式的数字文创作品价格恶意炒作,防范投机炒作和金融化风险”。通过切割区块链服务与金融服务,《公约》为区块链技术在版权领域的运作划清了合法与非法的界限,从而为其进一步发展清扫了障碍。但对版权作品交易而言,区块链不仅提供了机遇,也带来了金融风险以外的其他风险。在第十一届中国数字出版博览会上,“区块链版权应用标准研制启动仪式”成功举行,各方将致力于推动区块链技术在版权存证确权、版权作品交易等关键应用上的标准制定。[3]这可谓在应对区块链交易风险方面迈出了重要一步。依笔者之见,全面、具有可操作性的标准体系既离不开技术标准,也需要构建标准化的法律分析框架,对区块链运用于版权作品交易所存在的风险展开系统性分析,提出具有可行性的解决方案。本文因循这一思路,以NFT(即“非同质化代币”,Non-fungible token)版权作品交易模式为对象,分析区块链助力作品交易中的法律风险,从治理的角度提出“破局”之道。

二、NFT版权作品交易的场景设定

现有研究对区块链助力版权保护的探讨,多集中于版权确权和版权智能合约的实施。就前者而言,区块链相当于提供了去中心化的版权登记平台,降低了版权确权成本;[4]就后者而论,区块链利用智能合约无须面临第三方信任机制的成本与透明度问题,能够解决人与人之间的信任缺失。[5]上述研究对本文具有重要的参考意义。本文的视角主要集中于基于区块链技术的网络作品发行与交易模式,关注交易基础是否存在、交易过程如何以合规的方式展开。

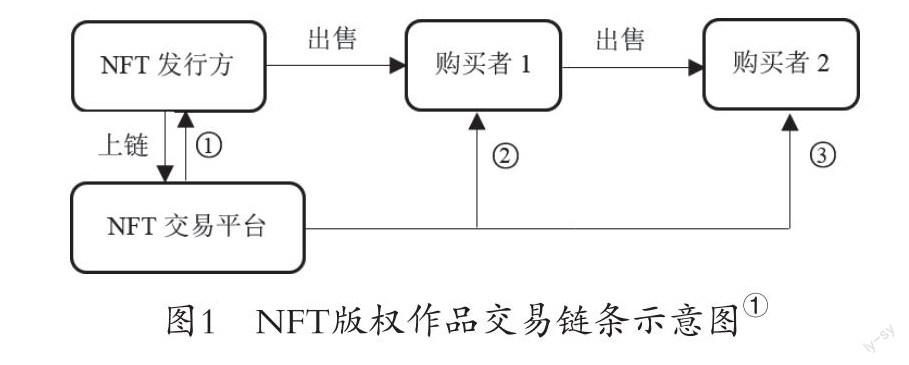

如上文所言,本文研究对象是NFT版权作品交易。交易的主要参与者包括NFT发行方、NFT交易平台和NFT购买者。完整的NFT版权作品交易链条如图1所示。这一交易行为的本质,是版权客体的物权交易。交易的对象为非同质化代币(NFT)。与同质化代币(fungible token,简称FT)不同,NFT具有不可替代、不可分割的特点,每个NFT都是独一无二的。两者之差异在所采取的智能合约中有所体现,FT交易对应的合约允许代币之间相互置换、亦允许代币的细分,NFT交易对应的合约则强调NFT之间的不可互换性、独特性以及不可分性。以曾经备受关注的CryptoKitties(“以太猫”)为例,其实为存储在区块链上的图像,可以复制多份,存储在数字钱包之内,进而成为数字资产。这些数字资产不可拆分,也不能合并,有自己独立的编号。[6]交易或转让,指的是这一图像所对应的资产从一个数字钱包转移到另一个数字钱包的过程。在这一过程中,图像总量不变。NFT不是这些数字资产本身,而是一串字符串,其用于记录和表明该数字资产的产生、归属、流转的信息。[7]

虽然本质上是物权交易,但当图像本身享有版权保护时,这一交易便被附上了版权色彩。NFT版权作品交易可以与线下作品出版进行类比:线下出版是复制行为与发行行为的结合,首先由作者与出版商共同商定作品发行册数,然后再付诸印刷、出版发行;NFT版权作品交易由初始交易者首先确定上链作品的发行数量,每一份对应区块链上的一个区块,这些区块被打包为独一无二的、可信的链上资产,随着交易启动而从一方主体转移到另一方主体,并通过分布式账本模式保证链上数据的透明和不可篡改,进而确保交易链条的完整性。由于发行的区块总量在交易启动之初已经确定、且在交易过程中保持不变,改变的仅为NFT及其对应数字资产之归属,因此这一交易更类似于基于作品载体的发行行为,而非基于无形作品的信息网络传播行为。[8]

三、NFT版权作品交易的五重法律风险

1. 信息错误导致交易基础不存在

初始版权信息正确是NFT版权作品交易有效运行的基础条件。若作品的创作即在区块链上完成,且不存在抄袭等侵权情形,基于区块链不可篡改的技术特征,除非创作者与委托方或投资方间存在相反的合同约定,初始版权信息的正确性通常得以保障。但在更广泛的运用场景之中,“创作”与“上链”是相互分离的两个行为,版权人与上链者亦未必为同一主体。此时,确保上链行为符合版权人的意志(无论是通过确保主体一致,还是要求上链者获得版权人的授权来实现)便至关重要。但区块链技术无法为其提供保障。正如《区块链防伪溯源分析报告|SSR评级》所明确指出的,区块链溯源无法保证上链信息的真实性,信息验证仍需依靠第三方机构,无法避免源头造假。[9]

鉴于区块链作用机制的有限性,一旦版权交易中初始上链信息与真实版权信息存在出入,后续交易基础便不复存在。此类情形有两种典型样态:第一,上链者并非作品的版权人,且未经版权人许可从事了版权作品上链交易行为;第二,上链作品并非版权作品本身,但与之构成实质性相似,且未获版权人的发行许可。两者之不同之处在于:前者属于“传播他人提供之侵权作品型侵权行为”,后者属于“形成侵权作品型侵权行为”;前者调整创作者与传播者之间的法律关系,后者调整创作者与创作者之间的法律关系;[10]前者涉及对权利作品的原样复制,侵权判定较为容易,后者则包含对权利作品的改编,侵权界限有一定的模糊性。

2. 主体分散引发授权链条不完整

与物权以单一主体享有为原则、共有为例外不同,版权客体之上存在多重主体并不罕见,这一现象的出现与版权领域的序贯创新常态不无关系。[11]以录音制品为例,其中集成了词、曲、表演、录音四种不同的权利客体,为获得合法使用录音制品的权利,必须从词作者、曲作者、表演者、录音制作者四类不同的权利人处获得许可,主体的多元化程度可见一斑。

近年来,区块链技术开始受到词曲作者、音乐集体管理组织的青睐。意大利作者与出版者协会(Italian Society of Authors and Publishers,简称SIAE)与区块链服务商Algorand签订合作协议,即为典型体现。[12]但是,虽然区块链技术能够为创作者带来更高的版税收益、提供高透明度的交易信息和自动化支付执行机制,[13]就最终成品——录音制品的交付而言,仅有上述权利却并不足够,仍需获得表演者权、录音制作者权的相关许可,而这些权利通常掌握在唱片公司手中。从过往经验来看,与大音乐平台签订独家版权许可协议、从中获得高额保底金,是唱片公司更为青睐的方式。[14]据此,唱片公司是否愿意以区块链这一非集中方式开展交易,不无疑问。而这,无疑会导致授权链条不完整。更有甚者,版权主体之分散还可能会引发一方主体对另一方主体的劫持,从而不利于NFT版权交易的发展及作品价值的充分实现。

3. 权利复杂诱发交易主体认知风险

NFT版权作品交易的另一重风险在于版权的复杂性,尤其是,版权与物权的差异、版权授权与转让的灵活性,难以为交易对象所充分认知。

在本文所探讨的版权作品交易框架中,交易的对象是以NFT形式呈现的版权作品无形复制件,并非版权权利,两者的区别体现为作品复制件的买方是否有权再行授权,是否能够行使为版权所控制的复制、发行、信息网络传播等行为。对不了解版权者的一般公众而言,理解这一区分有一定的难度。近期的一个案例即体现出这一问题。让·米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的画作《带宝塔的自由梳子》(Free Comb with Pagoda)在OpenSea区块链平台上链交易不久,便因该艺术家的遗产管理部门的反对而下架,反对的理由在于,虽然NFT上链者获得了该画作的所有权,但并未获得制作该画作数字化复制品的权利。[15]不难看出,此类认知错误其实是使交易缺乏基础的一种特殊样态。

上述關于物权与版权区分的认知错误,对NFT版权作品交易中的买方、卖方同样适用。另有一种认知错误主要适用于作为创作主体的上链者。虽然版权以初始归属于创作主体为原则,但由于授权、转让实践广泛存在,创作主体与版权主体分离已然成为常态。但对授予、转让的具体权利,创作者的认知却未必准确。2021年11月16日,米拉麦克斯公司就昆汀·塔伦蒂诺以NFT形式限量发布《低俗小说》手写版剧本的行为提起侵权诉讼,而被告则提出其行使的权利为保留权利的抗辩,足见双方对所享有权利的认知存在分歧。[16]类似的问题在我国亦存在。虽已有学者提出“未来作品的转让应被禁止”[17]的观点,但我国《著作权法》尚未对此进行明确。一旦创作者在未充分知悉后果的情况下签署此类条款,后续再以自己名义进行交易,则很可能被认定为“未经授权的交易”,进而需要承担侵权责任。

4. 平台分散致使作品交易价值弥散

从稀缺性角度,可以将版权作品分为两类:一类是小说、音乐、电影等大众消费品,这类作品通常稀缺性较低,其对消费者的吸引力主要源于作品本身的美学价值和提供的情感体验;[18]另一类以艺术品为典型,此类作品的交易价值不仅取决于内容本身,也与作品最初呈现的载体以及发行总量密切相关,通常而言,原作的价值要远高于复制品的价值,发行数量越少则价值越高。版权法所提供的激励主要作用于那些批量生产、批量分发的作品,[19]即上述第一类作品;区块链所提供的稀缺性[20]则主要针对第二类作品发挥作用,重在满足人们在经济和情感上对物品独特性和稀缺性的需求。[21]一旦与稀缺性相挂钩,版权作品较高的收藏价值、象征身份的社会价值和广告作用[22]便具有实现的基础。我国目前对NFT交易模式的探索即主要集中于数字藏品领域,[23][24]体现出对其艺术价值、品牌价值和收藏价值的追求。

区块链果真能够为作品稀缺性提供保障吗?笔者对此不无疑问。正如区块链溯源无法保证上链信息的真实性,原创作者也无法保障自己的艺术品不在其他区块链平台上被交易,而这无疑会造成对稀缺性的破坏,进而导致作品交易价值弥散。申言之,NFT艺术作品拥有数字艺术作品的本质属性——开放性和可复制性,稀缺性实则无从谈起。[25]即便我们可以将未经授权发行的数字艺术品视为“赝品”,赋予其法律上的负面评价,由于消费者并未从该“赝品”中获得更少的欣赏价值,经济价值层面的替代性依旧存在,法律层面的稀缺性并未转化为经济层面的稀缺性。由此可见,所谓的“稀缺性”具有一定的欺骗性,极易诱发对消费者知情权等权益的损害。

5. 法律缺位导致平台公信力缺失

NFT版权作品交易的最后一重风险,源于法律规则的缺位,尤以发行权用尽原则的网络领域适用和公信原则的缺失为甚。

(1)发行权用尽原则,指的是合法获得作品原件或者复制件所有权的人,可不经版权人许可将其再次出售或者赠予。这一原则的适用通常需满足四个条件:一是作品复制件首次向公众流通的行为经过版权人的合法授权;二是能够适用上述原则的主体为作品复制件的所有权人;三是适用对象是经版权人合法授权而流通的特定复制件;四是适用的具体行为方式主要是通过出售或赠予等方式转让所有权。[26]从行为属性来看,NFT版权作品交易能够确保在作品转售过程中不增加复制件的总量,可与线下发行行为类比。但对于发行权用尽原则在数字领域的运用,我国立法与司法尚未给出定论,而审理国内NFT版权侵权第一案“胖虎打疫苗”的杭州互联网法院并不认为NFT版权作品交易受发行权管控,进而持否定态度;从域外实践来看,美国[27]与欧盟[28]目前均持否定态度,这无疑为NFT版权作品交易的发展蒙上了阴影。

(2)公信原则是物权法的基本原则之一。当依物权变动的公示方法所体现的物权信息与真实的权利状态不符时,法律仍将保护第三人基于这一公示内容所产生的信赖利益,是该原则的应有之义。我国《著作权法》第三次修订时,曾试图引入公信原则,规定“未经登记的权利,不得对抗善意第三人”,但这一条款在提交全国人大审议的草案中被删除。公信原则在版权领域尚未获得广泛认可。从NFT版权作品交易的运行机制来看,交易后手对交易前手的信赖以区块链中记载的权属信息为基础,这一信息具有公示属性,一旦该信息与真实情况存有出入即宣告交易无效,则无助于交易安全的保障。虚拟财产领域善意取得制度的缺失,将对NFT交易平台公信力的提升造成阻碍,不利于NFT版权作品交易实践的发展。

四、“破局”之道:解决“信息不对称”问题

早在20世纪90年代,劳伦斯·莱斯格教授就已撰文指出存在四种不同的行为规制方式:法律、社会规范、市场和架构。[29]四种方式之中,法律决定着其他三种方式的合法性限度,其他三种方式则以相对软化的处理构成对法律的重要补足,四者间存在相互依托的关系。在NFT版权作品交易中,为交易“上锁”、确保安全的,是区块链技术自身的架构,这是技术赋能治理的典型体现。但与此同时,NFT版权作品交易也引发了新的治理难题,从而对法律、社会规范、市场机制的完善提出了新的要求。

上述“信息错误”“主体分散”“权利复杂”“平台分散”“法律缺位”等问题,具有一个共同的指向,即“信息不对称”。为有效解决这一问题,可从四方面入手:其一,完善平台治理,挖掘信息提供渠道;其二,改进版权许可机制,降低有效决策所需信息量;其三,明晰版权交易规则,确保区块链交易安全;其四,健全社会共治体系,完善信息发布机制。上述第一个维度指向“社会规范”;第二、三个维度本质上是由国家制定的法律为NFT版权作品交易做合法性划界,能够影响资源分配的市场规则,因而具有市场面向;第四个维度并不以法律直接的效力性规定作为保障,但仍属“人类设计出来的、形塑着人类互动关系的约束”,[30]具有社区规范的属性,指向现实世界中的市场。通过法律、平台、市场、技术与行业协会的共同作用,打造区块链版权交易协同治理体系,是本文所倡导的路径。

1. 完善平台治理路径

(1)引入“穿透式监管”理念。平台治理,是NFT版权作品交易治理的关键一环。从表面上看,NFT交易平台所提供的交易中心,与去中心化的区块链技术之间,似乎存在著天然的矛盾。但事实上,“无须借助平台提供的额外服务”与“平台是否有能力进行监管”,是两个截然不同的问题。区块链技术为前者提供可行性,并不意味着平台便不再需要履行监管义务。相反,由于平台控制力的提升、版权领域合作共治理念成为主流,平台责任的强化已是普遍态势。

平台责任强化的背后,是“穿透式监管”理念的兴起。在监管指向上,“穿透式监管”重实质而轻形式,注重平台功能界定以及监管实质效果的发挥;[31]在监管方式上,“穿透式监管”青睐更多过程性管控措施,强调平台的事前和事中管控义务。[32]“穿透式监管”理念的引入,概因政府最终监管责任与监管能力之不匹配。有效的信息获取是监管能力实现的基础,对平台数据信息享有管控力的平台运营主体,也因此而享有了一定的“私权力”。由于平台所掌控的信息具有私权属性,除非涉及公共利益,不宜为政府公共机构直接获取,因此,借助平台的数据优势、实现监管结果下沉,便成为政府实现有效监管的不二之选。其具体实现路径,即要求平台进行“私人审查”,“压实平台主体责任”。[33]作为治理现代化的重要体现之一,“穿透式监管”理念应当运用于NFT版权作品治理之中。

(2)倡导过程监管与技术治理。“穿透式监管”理念的制度化落实,体现为关于平台监管义务的规定。诚然,NFT版权作品交易平台的本质仍为存储空间服务商,具有适用“避风港原则”的空间。但是基于如下事实,其理应承担更高的注意义务:其一,与仅提供作品免费阅读服务的平台不同,NFT版权作品交易平台提供的服务具有“有偿”交易的特点,需要将消费者权益保护纳入考量。其二,NFT版权作品交易对外具有高隐蔽性,加剧了政府监管的困难。考虑到智能合约在区块链上自动执行,具有不可撤销、不可更改的特点,[34]为有效解决政府在NFT交易监管中的信息不对称问题,平台监管义务的核心应设置为上链前审核义务,以防错误的上链信息产生“牵一发而动全身”的后果。在“胖虎打疫苗”案中,杭州互联网法院认为平台应当审查NFT数字作品来源的合法性和真实性,以维护NFT商业模式下的信任生态,这与笔者的观点可谓异曲同工。此外,还应强化平台事中监管义务,对仅需一般注意即可发现的版权侵权交易,平台应当保存交易日志以供后续备查。NFT版权作品交易平台还需完善用户审核、安全评估等机制,实现监管义务常态化落实。

在平台“穿透式监管”的落实中,技术扮演着不可或缺的角色。通过技术过滤侵权内容,促进交易安全的实现,更是釜底抽薪之策。据研究,当前文本分析、索引和比对技术已十分成熟;视频、图片等文件过滤虽相对复杂,但在算法合理的情况下,也能得到可靠的比对结果。[35]虽然当前文本相似度检测方法存在忽略文档结构信息、缺乏语义关联性等问题,但随着技术的进一步发展,识别、过滤的精确度也将不断提升。[36]可见,过滤技术的运用已具有很强的可行性。考虑到平台运用技术能力的发展,以权责统一的理念为指引,要求NFT版权作品交易平台对上链交易的作品进行审查,将存在权利瑕疵的内容予以记录并过滤,是值得探索的方案。

2. 改进版权许可机制

(1)改造集成作品交易规则。如果说平台治理有助于解决上链作品是否获得合法授权的话,版权许可机制的改进则侧重于降低“合法授权”的成立标准,这在集成作品的交易中尤其重要。从形式上看,集成作品是多个作品之间的结合,其中所涉多个作者之间,往往存在合作创作或者演绎创作的关系。根据我国《著作权法》规定的权利行使规则,合作作品的版权人之间若难以通过协商达成一致,则任何一方不得无正当理由阻止他人行使除转让、许可他人专有使用、出质以外的其他权利,但是所得收益应合理分配给所有合作作者;演绎作品的版权人在行使对演绎作品的版权时,还需经过原作品版权人的同意;表演者、录音录像制作者则适用演绎作品的权利行使规则。不难看出,在我国版权制度中,允许作品的部分版权人行使完整的版权并非常态,但对NFT版权作品交易而言,完整链条的达成并非易事。

笔者认为,问题的解决方案在于设置有利于NFT版权作品交易的规则。对此,合作作品权利行使规定背后体现的理念,能够提供一定的指引。合作作品权利行使规则的精髓在于,只要不涉及对其他合作作者获取收益权的剥夺,且不存在其他合理的阻碍行使权利的正当事由,单个合作作者可以行使作品的全部版权。隐藏在这一规则背后的,是促进版权作品传播、实现作品社会价值最大化的理念。就NFT版权作品交易的技术架构来看,若将作品上链交易的权利赋予集成作品的每个作者,则该交易不具有“剥夺其他合作作者许可权利”的性质,合作作品的行使规则自可满足。无独有偶,类似的规则也可适用于演绎作品。事实上,已有学者从物权法上的添附理论入手,论证了演绎作品作者与原作者存在共有关系,故可适用共有作品的权利行使规则。[37]笔者对此颇为认可,并认为应当基于作品的公共文化属性建构更有利于传播的规则。其具体制度建构应与合作作品的权利行使趋于一致,亦即:在集成作品的创作中贡献了独创性的作者、表演者、录音录像制作者等主体,均有权自行决定将作品上链交易,成为合法的NFT发行方。從利益平衡的角度考虑,应对上述规则的适用施加两个方面的限制。其一,集成作品的创作应已经过原作者的同意。这是因为,当集成作品的创作已经过原作者许可时,便不存在“非法演绎”问题,只要在上链交易时不篡改作品,尊重所有作者的署名权、获益权,则通常不会损害原作者的利益,这也与作品价值的最大化相契合。其二,此类规则应仅适用于批量生产、批量分发且稀缺性较低的作品;对于稀缺性较高的艺术品,由于NFT发行总量将影响其交换价值的高低,自不应赋予相关权利人无限的发行权限。这两类作品的区分可依据《著作权法》规定的作品类型而展开,后者主要对应美术作品,前者主要对应文字、音乐等其他作品。上述具体制度建构仅对美术作品以外的其他作品适用;对于美术作品,应由所有权利主体共同确定是否允许作品的NFT发行以及允许的发行总量。

为确保集成作品作者获益权的实现,NFT版权作品交易平台应发挥“守门人”角色。具言之,在上链审核中,平台应要求作者或经其授权对作品进行上链的主体对集合作品中的所有作者、作者联系方式、各作者应当获取的份额一一明确,并通过联系各作者等方式,就上述信息的真实性开展必要审查。对于不能及时确定信息真实性的,平台还应建立版权交易信息公示系统,以便利其他作者查询作者上链信息,就可能的错误提出质疑并及时纠正。平台付酬机制应当直接与各作者对接,使其直接获得从作品转让的收益;对于未能及时提供付酬信息的作者,也应将其可分配份额进行预留,待确定后及时予以支付。

(2)严格解释授权转让条款。如上文所言,集合作品交易规则的改造有助于充分发挥作品价值,但这一价值的实现仍需受制于一个重要条件:作品创作者是作品的版权人。在作品市场化运营机制日益健全的当今社会,创作者与版权人相分离已成为常态,因此,集合作品的交易规则仅能在有限的空间内发挥作用。区块链版权许可机制的改进还需着眼于创作者与版权人之间的许可关系,通过对授权转让条款的严格解释来实现。

我国《著作权法》第29条规定,“许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利,未经著作权人同意,另一方当事人不得行使”。该规定之本意,在于将版权法中的剩余权利保留给许可、转让合同的许可方,从而赋予作品的初始版权人(通常为创作者)更为全面的保护。从规范用语来看,其含义是十分明晰的。不过,语词的含义并非始终如一,其总是随社会互动场景之发展而流变,因此,所赋予的“权利”在新技术场景下总是不断面临着解释问题。具体对NFT版权作品交易而言,虽然线上发行行为可与线下发行行为类比,但二者亦在技术运用场景、交易信息的可追踪程度等方面存在差异,究竟是更为关注相似之处,还是更为关注差异之处,将引发截然不同的法律规制后果。此外,该条款并未触及未来作品的转让问题,因而亦无法实现对NFT版权作品交易场景的全面覆盖。

笔者认为,依循严格解释原则,对于在许可、转让合同签订时尚未出现的使用方式、尚未实现的版权交易市场、尚未产生的作品,应将相应权利保留给作品最初的创作者,排除出合同约定的转让范围之外。此类处理方式有助于保护初始版权人的利益。美国版权法上关于“版权转让终止”的规定,荷兰版权法宣告对未来作品无限期的转让无效,亦不乏此意。其一方面能够为对价原理所支撑,另一方面也有助于将创作者从过于宽泛的授权合约条款中解救出来,使NFT版权作品交易的最主要价值——保障创作者利益——得以充分施展。

3. 明晰版权交易规则

(1)构建数字领域权利用尽原则。当前对发行权用尽原则网络适用的质疑,主要集中在该原则只能适用于对已有复制件的发行行为,而不能适用于复制行为。由于在网络版权作品复制件转移中,原复制件的删除与新复制的产生同时进行,复制行为的存在便在形式上架空了发行权用尽原则的适用空间。但是,对权利的解读应当采取实质视角,应分析版权保护的本旨。从版权的起源来看,相较于发行行为,版权法对复制行为的关注仅具有次生性;只是因为线下出版中复制行为与发行行为相伴相生,“复制”这一本不具有传播面向的行为,在版权法中获得了重要地位。[38]进入网络时代,“复制”与“传播”“发行”的分离日益显现,传播权亦取代复制权,成为版权人最重要的权利。虽存在形式上的复制,但鉴于网络中复制件总量并未增加,这一复制行为并不具有实际上的经济效果,自不应纳入版权法规制,将其纳入发行权用尽原则的适用范围并不存在理论障碍。具体到NFT版权作品交易之场景,更能够得出上述结论。这是因为NFT版权作品交易仅仅改变了数据所对应的权属信息,并不改变其存储位置;由于并不存在复制行为,NFT版权作品交易可以实现对线下发行行为的完全拟制。

从更广义的角度看,构建数字领域的发行权用尽原则,不仅具有法理上的依据,也有重要的现实意义。发行权用尽原则的适用,使数字作品的受让方得以获得对作品复制件完整的控制权利,能够在不受任何干扰的情况下独立做出关于自己的重要决定,[39]因而具有人权保障意义。此外,在数字领域允许适用发行权用尽原则,也为数字版权作品转售提供了可行性,进而在一定程度上拓展了公众接触作品的渠道,服务于作品文化价值的充分实现。考虑到欧盟、美国目前均不承认这一原则在数字领域的运用,我国对此率先尝试,也具有很强的标杆、示范意义,有助于将我国倡导的平衡普惠的知识产权保护理念推向世界。

(2)强化善意第三人保护机制。善意取得制度以公示原则为依托,以公示的信息作为交易相对方合理信赖产生的基础,并通过公信力的作用机制,构建最有利于交易安全保障的物权交易规则。网络版权交易对交易安全的需求并不弱于线下交易,网络空间中呈现的作品复制件占有样态亦具有公示属性,善意取得制度的网络适用并不存在理论障碍。在曹静诉上海盛大网络发展有限公司网络侵权纠纷案中,法院认为原告通过购买取得游戏装备属于善意取得,即为这一制度司法落实的典型代表。

在网络交易领域引入善意取得制度,是赋能NFT版权作品交易的必要举措。在具体制度构造方面,如何认定交易相对方之“善意”,是一个难题。以NFT交易平台上链审核义务的强化为根基,NFT版权作品交易应以“无因性”为原则,允许交易相对方基于对上链信息真实性的依赖开展交易,而不要求交易相对方审查是否存在交易基础、交易基础是否合法。若相对方明知平台版权交易信息公示系统中显示的信息有误,进而导致交易不具有正当性;或者有其他证据证明交易相对方明知转让方是以不正当方式获得版权作品复制件的,则排除“善意”之推定。需要指出的是,此处采“明知”而非“有合理理由知道”“应知”等标准,主要是考虑到交易相对方并不具有平台所具有的信息管控能力,因而无须承担较高的注意义务。以“明知”作为能否适用善意取得的制度节点,既有助于交易安全的维护,也能体现对非法交易的惩戒态度,有助于利益平衡的实现。

4. 健全社会共治体系

(1)打造统一的版权信息公示平台。与商标权、专利权依申请、经审查而产生不同,版权自作品创作完成便自动产生,无须经过登记程序。获权之便利,却也导致无法从一个登记机构处获得完整的版权登记信息,权利公示渠道的分散化导致了公示、查询之不便。但一个统一、可供公开查询的权利信息登记系统,对交易成本的降低、交易安全的保障,是不可或缺的。国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2020年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》,明确提出“探索建立全国统一的著作权登记信息公示查询系统”,即致力于实现上述目标。我国《著作权法》第四次修改中新增作品登记制度,规定“作者等著作权人可以向国家著作权主管部门认定的登记机构办理作品登记”。根据全国人大常委会法制工作委员会民法室副主任石宏的解读,目前我国著作权主管部门认定的登记机构是中国版权登记中心,[40]具有唯一性。可以看出,我国在尝试打造统一的版权信息公示平台方面,已迈出了重要一步。

统一的版权信息公示平台将改变NFT版权作品交易的法律架构。具言之,交易平台有义务对公示平台的信息进行查询,对上链者提供的信息与公示平台版权信息不符的,即有合理理由怀疑信息的真实性,进而决定对版权存疑的作品不予发布,或者要求上链者提供进一步的证明材料;否则,平台应对上链作品侵权在过错范围内承担连带责任。同理,上述信息对交易相对方“善意”的确定亦具有辅助作用。不过,仍需指出的是,由于版权自动产生这一属性不变,版权登记与公示不应具有强制性,因此,企图通过一个平台实现版权信息的全面查询是不现实的,这也将在一定程度上削弱信息公示平台的有效性。对此,美国版权法的规定具有参考意义。该法为经过版权登记的权利人提供了在诉讼中获得权利推定、获取律师费、适用法定赔偿条款等额外福利。这一做法既不违反版权自动产生原则,[41]亦有助于版权信息库的全面构建,可资借鉴。

(2)构建信息动态发布机制。为保证NFT版權作品交易机制的正常运转,既要强化社会版权意识,也要大力推动行业的健康发展,使二者呈互补态势。[42]行业协会在其间大有可为。行业协会对产业、经济和市场秩序有着重要的影响力;[43]随着市场化改革推进,行业协会在信息统计、标准制定、技能培训、资格考核等方面的作用得到了充分施展。其中积累的经验,可积极运用于区块链版权交易这一新兴领域。具言之,可从如下方面构建信息动态发布机制。第一,收集版权侵权案例并进行总结,发布实质性相似侵权认定指引;同时,借鉴外观设计专利评价报告制度,为有交易需求的版权人出具关于其作品与其他作品是否构成实质性相似的评价报告,为平台决定是否上链提供有益信息。第二,针对不同版权作品分类施策。除普适性规则之外,对于稀缺性程度较高的作品,应将控制上链交易的作品复制件数量作为规范重点;对于稀缺性程度较低的作品,以清晰的规则确保交易安全则是核心。第三,结合区块链技术发展的最新进展、国内外区块链版权治理实践中的先进做法,发布相应的平台规则指引,引导NFT交易平台参照最佳实践完善平台治理机制。第四,参照《网络安全法》设置网络安全网络负责人的举措,鼓励区块链平台企业设置合规官,确保监管举措落地实施。总体而言,需要针对NFT版权作品交易的运用场景构建有针对性的规则,并辅之以动态调整机制。

结语

版权制度自诞生之日起,便从未停止与科技的互动。正如摄影技术的发展催生了摄影作品这一新作品类型,网络传播的兴起推动了信息网络传播权纳入版权体系,区块链技术的发展也对新的权利配置和行使规则提出了需求。如何在实现区块链技术效果充分发挥的同时,防止技术理性对价值理性的侵蚀,是时代留给我们的新课题。[44]这一答案,既存在于技术的架构之中,也需在技术之外做更广阔的探寻。一方面,区块链技术去中心化、防篡改的特点,对创作者而言是极大的福音:创作者从中间商处脱离、同时享有作品创作市场与传播市场,正是技术赋能的产物;区块链技术与创作者权益保护存在着天然的契合性。以此为视角,法律应当维护技术对人的解放价值,构造促进版权交易的法律规则,以利这一价值的充分实现。另一方面,区块链技术自动执行机制招致的风险亦不容忽视,应遵循乌尔里希·贝克的指引,在风险社会中未雨绸缪,[45]实现事前、事中、事后管控相结合,政府機关、区块链平台、行业协会、社会公众多元共治,以期达到最佳治理效果。

参考文献:

[1] 王焯,汪川. 区块链技术:内涵、应用及其对金融业的重塑[J]. 新金融,2016(10):57.

[2] 刘畅. 国内首个数字文创自律公约发布[EB/OL]. [2022-02-23]. https://www.sohu.com/a/498689364_114988.

[3] CENR. 创新与规范,标准与发展 区块链版权应用标准研制启动仪式在京举行[EB/OL]. [2022-02-23]. https://www.sohu.com/a/497650572_190894.

[4] 张浩,朱佩枫. 基于区块链的商业模式创新:价值主张与应用场景[J]. 科技进步与对策,2020(2):21.

[5] 方刚,王家辉. 基于区块链技术的协同创新知识共享研究[EB/OL]. [2021-12-06]. 科技进步与对策,https://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.g3.20210615.1013.010.html.

[6] 沈湫莎. 火热的NFT能否解决数字作品版权之痛[N]. 文汇报,2021-12-02(9).

[7] 王小敏,刘大亮. 从技术、商业到法律,全面透析NFT及其法律风险与合规(上)[EB/OL].[2022-03-17].http://www.huiyelaw.com/news-2613.html.

[8] 初萌. 数字领域的发行权,真的不存在吗?[EB/OL]. [2021-11-16]. https://mp.weixin.qq.com/s/PVmz3cqfiRJ7LnrAFgQ1-A.

[9] SSR. 区块链防伪溯源分析报告|SSR评级[R]. 2018.

[10] 何怀文. 中国著作权法:判例综述与规范解释[M]. 北京:北京大学出版社,2016:635.

[11] 初萌. 智能时代信息网络传播权的边界及其治理[J]. 知识产权,2022(2):108-126.

[12] Lara Mastrangelo, Valentina Mazza. NFT: just another bubble or the next big revolution?[EB/OL]. [2021-11-16]. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ccfc7f4c-4536-4ce6-b627-8e4b37f51a02.

[13] Imogen Heap. Blockchain Could Help Musicians Make Money Again[EB/OL].[2021-11-16]. https://hbr.org/2017/06/blockchain-could-help-musicians-make-money-again.

[14] 尹锋林. 网络音乐版权独占许可的反垄断分析[J]. 版权理论与实务,2021(5):11-24.

[15] Lara Mastrangelo. NFTs and art:a journey into the world of cryptoart and its legal issues[EB/OL].[2021-11-16]. https://www.gamingtechlaw.com/2021/10/nfts-art-cryptoart-legal-issues.html.

[16] Jeremy Goldman. NFTs x Entertainment Litigation:Miramax Sues Quentin Tarantino Over Pulp Fiction NFT Drop[EB/OL].[2021-11-23]. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bafbf418-4a92-4918-8b49-dfc9bc791f5d&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2021-11-22&utm_term=.

[17] 熊琦. 著作权合同实质公平规则形塑[J]. 法学,2020(6):59.

[18] 张宪荣. 设计符号学[M]. 北京:化学工业出版社,2004:66-70.

[19] Daniel J, Gifford. Innovation and Creativity in the Fine Arts:The Relevance and Irrelevance of Copyright[J]. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 2000(18): 571.

[20] Katya Fisher. Once Upon a Time in NFT:Blockchain, Copyright, and the Right of First Sale Doctrine[J]. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 2019 (3):631.

[21] 司曉. 区块链非同质化通证(NFT)的财产法律问题探析[J]. 版权理论与实务,2021(7):4.

[22] 郑瑜. NFT陷阱[N]. 中国经营报,2021-09-13(B01).

[23] 盘和林. 数字藏品打造品牌IP 如何赋能产业发展[EB/OL].

[2022-06-14].https://new.qq.com/omn/20220613/20220613A0C

RY600.html.

[24] 韩阳.“区块链+图书”项目“数字藏书”上线[EB/OL]. [2022-06-14]. https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/280/104006.shtml.

[25] 王小伟. 盛世淘金热中的冷思考:NFT艺术的建构与挑战[J]. 中国美术,2021(4):23.

[26] 初萌. 论发行权用尽原则在网络领域的适用[M]//易继明. 私法(第32卷). 武汉:华中科技大学出版社,2018:235-236.

[27] Marc J, Rachman Joshua B Podolnick. Redigi and the Application of the First Sale Doctrine to Digital Works[J]. Bright Ideas, 2019(1): 9-12.

[28] Caterina Sganga. Digital Exhaustion after Tom Kabinet: A Non-Exhanusted Debat[M]//Tatiana-Eleni Synodinou, Philippe Jougleux, Christiana Markou, Thalia Prastitou-Merdi. EU Internet Law in The Digital Single Market. Gewerbestrasse:Springer, 2021: 141-176.

[29] Lawrence Lessig. The New Chicago School[J]. The Journal of Legal Studies, 1998(27): 662-664.

[30] 斯蒂文·K. 沃格尔. 市场治理术:政府如何让市场运作[M]. 毛海栋,译. 北京:北京大学出版社,2020:3-4.

[31] 张凌寒. 平台“穿透式监管”的理据及限度[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2022(1):107-108.

[32] 初萌. 个性化推荐服务商合理注意义务之重构[J]. 科技与法律,2020(2):91-93.

[33] 赵鹏. 私人审查的界限——论网络交易平台对用户内容的行政责任[J]. 清华法学,2016(6):123.

[34] 刘阳子. NFT来袭,我们准备好了吗?[N]. 中国知识产权报,2021-12-15(3).

[35] 崔国斌. 论网络服务商版权内容过滤义务[J]. 中国法学,2017(2):215.

[36] 代晓丽,刘世峰,宫大庆. 基于NLP的文本相似度检测方法[J]. 通信学报,2021(10):173-181.

[37] 刁舜. 论传统物权添附理论在演绎作品保护中的运用[J]. 电子知识产权,2018(12):46-57.

[38] 初萌. 人工智能对版权侵权责任制度的挑战及应对[J]. 北方法学,2021(1):138-150.

[39] 张民安. 自治性隐私权研究——自治性隐私权的产生、发展、适用范围和争议[M]. 广州:中山大学出版社,2014:6.

[40] 石宏. 《著作权法》第三次修改的重要内容及价值考量[J]. 知识产权,2021(2):14.

[41] Jane C. Ginsburg. With Untired Spirits and Formal Constancy: Berne-Compatibility of Formal Declaratory Measures to Enhance Title-Searching[J]. Berkeley Technology Law Journal, 2013(18): 1584-1622.

[42] 张辉,王柳. 区块链下网络文学版权保护问题研究[J]. 法学论坛,2021(6):118.

[43] 易继明. 论行业协会市场化改革[J]. 法学家,2014(4):34.

[44] 初萌. 版权扩张之反思——以技术理性为视角[J]. 科技与法律,2013(1):38-46.

[45] 乌尔里希·贝克. 风险社会:新的现代性之路[M]. 张文杰,何博闻,译. 南京:译林出版社,2018:3.

NFT Copyright Transaction: Legal Risks and Resolutions

CHU Meng1, YI Ji-ming2(1.Law School, Minzu University of China, Beijing 100081, China; 2.Law School, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: With its decentralized and immutable characteristics, blockchain technology promotes NFT copyright transaction mode, which is beyond copyright regulations' capacity to handle. The risk of NFT copyright transaction is embodied in five aspects: information inaccuracy obliterates the basis of transaction; dispersion of copyright holders makes transaction chain incomplete; complicated copyright system induces cognitive risks of transactors; scattered platforms dilute transaction value of works; deficiency of legal system deprives blockchain platform of public credibility. The main train of thought for solving the above problems lies in cooperative governance and revolves around the solution of "information asymmetry". In accordance the guidance provided above, the following methods can be adopted to maintain sustainable development of NFT copyright transactions: first, improving platform governance to discover more information; second, upgrading copyright licensing mechanism to lower the amount of information required for effective decision making; third, clarifying copyright transaction rules in order to guarantee safety of transaction; fourth, perfecting social governance system and copyright information publication mechanism.

Key words: NFT; copyright transaction; information asymmetry; transaction rule; social governance