如何做好“双碳”目标下的气候议题对外传播

清华大学伊斯雷尔·爱泼斯坦对外传播研究中心

【内容提要】2020年9月22日,习近平主席提出“2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的“双碳”目标。基于此,本研究对海外社交媒体及传统媒体对以“双碳”目标为代表的中国参与全球气候治理的重要实践的报道情况进行考察,对全球主流媒体和推特文本进行整理分析,为我国媒体开展气候议题的国际传播工作提供参考。研究提出,在气候传播“立场先行”的国际舆论环境下,我国媒体应加强科学传播在气候议题对外传播中的作用,整合科学家、企业等多元主体的传播资源参与到气候传播当中。

【关键词】“双碳” 科学传播 气候变化 社交媒体

一、“双碳”目标:关键节点与议题共振

2020年9月22日,习近平主席提出“2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的“双碳”目标。此后,中国政府相继在多个重要场合强调中国参与全球气候及环境治理中的角色与担当。2021年,基于“双碳”目标,我国在气候变化与环境保护议题之下的对外传播工作中形成了多点共振的传播态势。2021年9月,在《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议领导人峰会上,习近平主席以视频方式发表主旨讲话,站在促进人类可持续发展的高度,深刻阐释保护生物多样性,建设地球生命共同体的重要性;同年10月27日,《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书发布;随后的11月,在第26届联合国气候变化大会(COP26)召开之际,中美宣布未来将在气候变化治理上达成共识,两大国在气候变化议题上表现出合作意愿。中国应对气候变化的最新政策与行动展现了中国在气候问题上的决心,彰显推进全球气候治理的中国担当。气候变化治理的国家间合作已經成为全球共识,当前是我国开展气候变化及环境保护议题下国际传播工作的最好时机。但气候变化议题属性复杂,牵涉主体众多,且面对愈发复杂的外部环境,我国媒体在开展对外传播工作中应当做好前期准备与判断。①

对此,本研究对海外社交媒体及传统媒体对以“双碳”目标为代表的中国参与全球气候治理的重要实践的关注及报道情况进行考察,对相关报道和社交媒体讨论进行整理分析,为下一步开展相关工作提供借鉴参考。

二、社交媒体传播情况

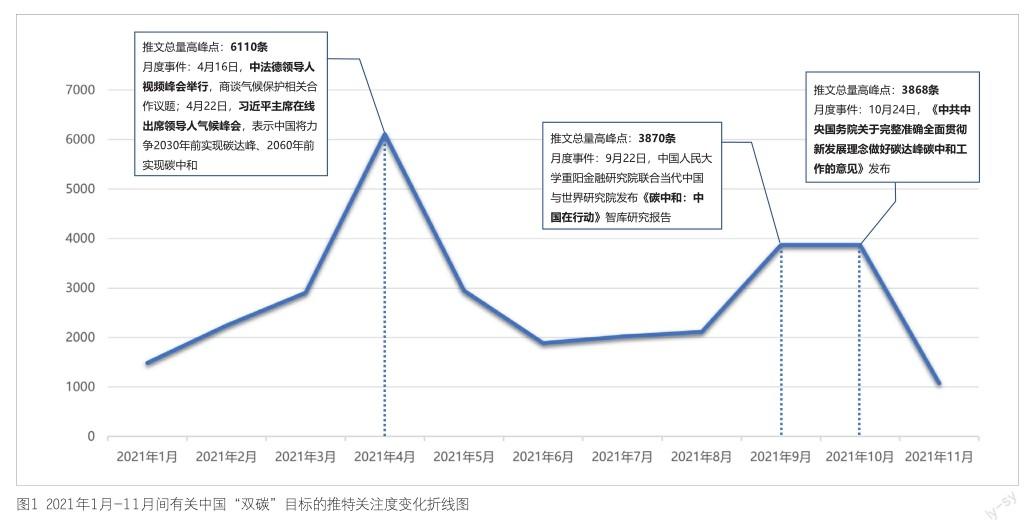

以“中国”(China)、“北京”(Beijing)、“碳中和”(carbon neutral,carbon-neutral,carbon neutrality)以及“碳达峰”(emission peak)为关键词进行检索组合,本研究对2021年1月至11月间的推特平台中30,530条有关中国“双碳”目标的推文进行统计分析。整体来看,“双碳”目标在推特的关注度主要以中国官方声音为驱动力,相关议程主要由新华社等官媒英文版账号所驱动,欧美国家环境、能源领域相关媒体随后跟进;从不同时间段的推特相关文本数量来看,在2021年4月、9月、10月,推特中有关“双碳”目标的讨论分别出现明显增长(见图1),两次关注度高峰均与中国政府官方声音有关,但这也从侧面反映了“双碳”目标在议程设置上与全球其他重要气候变化新闻事件关联传播缺乏的现状,如2021年8月,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了报告《气候变化2021:自然科学基础》,在气候变化专业领域获得广泛传播,而我国媒体却没有及时跟进。

(一)社交媒体议题传播规律:政治议程占据主导

2021年4月16日,习近平主席与法国总统马克龙、时任德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会,对话中表示中国始终主张构建“人类命运共同体”,并愿就应对气候变化同法德加强合作;同月22日,习近平主席在线出席领导人气候峰会并发表讲话,再次表示中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,并强调中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间远远短于发达国家所用时间。可见,中国关于气候保护的声音有效地通过政治议程对外传播,在推特等平台引发了较大范围的关注与讨论。

除这一明显波峰外,2021年9月,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会召开,习近平主席向全球讲述中国“双碳”进程引起诸多讨论;同年10月24日,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,明确了“碳达峰、碳中和”的主要目标和实施方案。两个小波峰时段分别出现了中国“双碳”工作的阶段性成果及后续工作布局阐述,相关内容为国内外媒体广泛关注、报道、传播,进而引发海外受众讨论。

可见,2021年中国气候议题在推特平台上的传播模式呈现为“整体平稳,阶段式扩张”的状态,相关行动者往往会因特定事件的发生而集中进行相关议题的讨论与传播,进而造成某一时间段内议题热度的明显上升。值得注意的是,2021年度的触发事件类型多为官方政治发布,相关议题在海外社交媒体的主要议程领导者均为来自中国的官方媒体,这与我国当前“政治议程为主、常态科学传播缺位”的气候传播特征相一致。②

在推文情感表达上,大量推文集中呈现为中立态度。这一方面反映出我国行动者在国际社交媒体平台上的传播取得了较为良好的效果,越来越多的国际受众及传播者看到了中国在气候治理方面的决心与诚意,开始以客观中立的态度回应中国在气候治理方面所作出的努力;另一方面也说明,气候变化作为专业性较强的国际议题,社交媒体之中的讨论基调还是以客观中立为主。

而有关“双碳”目标的负面态度推文主要来源于西方政客或西方媒体从业者个人推特账号。偏见与立场的原因,使得这两类群体所发布的中国气候议题相关内容多带有浓厚的意识形态色彩与攻击贬低性,也成为了负面情绪的主要来源。相比之下,科学家群体、环保组织所呈现的情感态度更偏正面。不同于政治家、媒体从业者等群体从观点、立场出发对事实进行解构的逻辑,科学家群体的职业伦理要求其基于客观存在获得主观结论,这也使得西方科学家能够对中国的气候保护工作给出更为中肯的评价。

(二)媒体的社交影响力:“信息发布”功能占主导

媒体影响力衡量方面,本研究从推特中媒体的相关推文总量与单条推文平均阅读量两个维度对其影响力进行评估。其中,统计媒体发布推文总量意在观察该行动者是否持续关注中国气候议题并参与传播进程,计算行动者单条推文平均阅读量则是为判断该行动者的实际影响力(以所发布信息的覆面广度衡量其在社交媒体平台的传播影响力)。

综合来看,持续关注并参与传播中国气候议题的仍以中国本土媒体为主,但推文发布总量位列第一的是来自荷兰的专业媒体《能源邮报》。在实际影响力方面,《经济学人》虽然发文较少,但其单条推文的阅读量为最高,其后上榜的英美媒体包括路透社、彭博社、天空新闻台。此外,日本《金融时报》、卡塔尔半岛电视台均在榜上,我国媒体中国国际电视台(CGTN)、新华社、《人民日报》亦位列第三、四、八位。

在媒体方面,两个维度下的表现突出者有较高的重合程度,路透社、CGTN、新华社三家媒体在发布推文总量、单条推文平均阅读量两方面均有不俗表现。本研究认为,区别于推特个人或组织用户,信息发布是媒体默认的基础功能,让其影响力出现波动的不仅仅关乎议题内容本身,与媒体昔日构建的形象与口碑亦息息相关。但值得注意的是,我国媒体虽然发文众多,在影响力方面与全球主流媒体相差巨大,需要在发布内容“质”的层面加以关注。

三、传统媒体解读框架

结合对社交媒体中有关“双碳”目标的讨论,本研究选取六家美、英、澳媒体,对其“双碳”目标等气候治理实践的报道情况进行考察。六家媒体分别为美国《纽约时报》(New York Times)、福克斯新闻(Fox News)、英国《卫报》(The Guardian)、路透社(Reuters)、澳大利亚《澳洲人报》(The Australian),以及《悉尼先驱晨报》(The Sydney Morning Herald)。研究将国家立场及政治因素纳入到分析变量当中,考察不同国家媒体在报道中国参与全球气候治理问题上的立场及观点。

(一)气候话语竞争白热化

整体来看,无论是新闻报道还是社交媒体讨论,这些西方传统媒体从政治视角切入中国参与全球气候治理的报道文章和观点仍然占据主流,此类报道主要关注并评论中国以气候变化为主题的内政与外交活动,以及中美角力在气候合作中的延续。部分觀点将气候变化大会视为中美争夺全球影响力、进行意识形态较量和形象塑造的重要场合。对于中美在气候变化治理方面所达成的共识,福克斯新闻在有关中美气候合作的报道中表示,中国正在利用气候合作谈判威胁美国在新冠肺炎疫情溯源、贸易等一系列重要战略领域做出妥协。除此以外,国际舆论场从科学与环境视角切入对中国参与气候变化进行报道的文章较少,且基于这一视角展开的报道主要聚焦温室气体排放量统计数据,一定程度上是为进一步从政治视角展开论述提供铺垫与例证。

值得注意的是,我国2021年在气候治理领域的诸多作为也带来了一定正面反馈,诸多媒体对联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议(CBD COP15)上的中国主张和举措予以肯定,认为中国正在推动带有中国特色的环境议程为世界更多国家和地区采用,是积极推动中国特色环境议程的国际环境治理者。《卫报》甚至在其有关CBD COP15的报道中,提到中国“生态文明”理念,并对“绿色经济”“可持续发展”“绿水青山就是金山银山”“美丽中国”等中国特色概念进行论述,认为中国日益体现出其“在生物多样性和气候谈判中的自主性和影响力”。

随着国际社会对气候变化问题的关注和讨论增多,气候报道逐渐成为媒体争夺话语声量的又一个窗口。媒体作为沟通各方的桥梁,是气候变化知识的解释者以及辩论的沟通者。纵观全球,气候报道总体上经历了气候科学与气候政治两个阶段。自20世纪70年代起,全球媒体便开始向国际社会普及科学界气候变化的讨论,关注气候变化对自然环境造成的改变,如《人民日报》在1973年7月推出文章《近年来气候变化问题的探讨》,介绍当时国际上关于气候问题的讨论。20世纪90年代开始,气候变化问题越来越成为经济发展、政治博弈等议题的映射,气候政治成为国际新闻报道的另一个主流。但气候科学与气候政治并非割裂,在有关气候政治的报道中,科学观点往往在其中扮演重要角色。

(二)科学与政治:气候传播的两个面向

气候变化议程内外有别,我国的气候传播兴起于20世纪90年代末,以气候变化中的环境动员为主要基调,缺乏专业化的科学报道基础。这使得长期以来我国在气候治理报道中难以在国内议题和国际议题之中形成联动效应。在国际性气候议题的报道中,国内媒体主要报道中国政府的谈判立场和活动,消息来源主要为国内政府官员和专家学者。这种单一的引用来源,造成了国内气候变化议题和国际气候变化议题的割裂,媒体缺乏国内议题和国际议题对话的空间。例如在第26届联合国气候变化大会期间,来自中国的媒体主要基于政治话语介绍中国应对气候变化的做法。但同期部分海外媒体不仅介绍世界主要国家领导人对于气候变化议题的态度,而且从国际角度解读解决气候变化问题的难点。单一的议题关注点体现了我国媒体在气候变化议题下国际传播能力存在的不足,难以在国际舆论场中准确把握适合中国故事传播的方式与路径。

在关于“东北限电”事件的报道中,路透社等媒体从科学角度指出能源供应短缺对第26届联合国气候变化大会上气候承诺的影响,暗指中国的能源供应体系落后;而国内媒体则主要从确保民生用电、解决能源短缺的角度进行报道,鲜少抓住机遇对中国应对气候变化的宏观方案进行深入解读。对此,国内媒体在报道中国应对气候变化行动的基础上,需要保持对国际气候变化议题的长期关注,能够理解国际社会对于气候变化的关切所在,有针对性地主动设置议程,形成国际国内议题良性互动的空间。

当前我国针对气候变化的专业性报道不足,气候治理中多元主体的价值未能体现。气候变化首先是严肃的科学问题,其次还会涉及到国际博弈、经济发展、民生保障等系统性问题,对于媒体和记者的专业性提出了较高要求。相较于全球主流媒体,我国媒体在新闻生产的过程中比较缺乏气候报道的专业能力,主要关注气候变化中的边缘议题,注重呈现国际政治博弈,关注不同国家在气候变化上的分歧,对于环境科学议题的关注较少。

相比之下,國际媒体记者更偏好使用科学性信息来源,通过邀请权威专家学者的解读,阐释气候变化的成因及后果。专业性视角的缺乏使得我国媒体在气候变化议题下的公信力不足,过度强调政府角色,忽视了企业、民间组织等多元主体在应对气候变化中的作用。使得中国的气候减排努力呈现出政府主体孤军奋战的状态,而国际社会则是多元协同的行动图景。气候变化不仅仅是政治议程的一部分,更植根于社会行动与公民的日常关切之中。未来的气候报道中,媒体不仅应该关注政府,还应将目光投射到政府之外的多元主体中,呈现全社会减排的努力。

四、启示与建议

近年来,我国在气候传播领域取得一定工作成果,但仍面临着瓶颈与挑战。综合媒体话语、社交媒体传播规律,本研究为我国开展气候变化议题的国际传播工作提出建议。

(一)增强气候传播的专业性,加大科学传播力度

海外科学家群体在接受媒体访谈或在推特等社交媒体平台传播中国气候议题时,情感态度较之政客、媒体从业者更偏正面。具体言之,科学家群体在参与中国气候议题传播进程时多聚焦于战略、技术等内容本身,立场相对中立客观。以中国碳中和议题的传播为例,部分海外科学家对中国碳中和战略中的技术细节表现出浓厚兴趣,在社交媒体平台对相关技术给予了积极正面的评价,其中小部分质疑、否定态度也是从专业讨论的角度出发,未掺杂政治立场等影响因素。

因此,未来在进行中国气候议题的国际传播工作时,应注重增强传播内容的专业性、科学性,同时重视与海外科学家群体的合作联动,从客观、理性的视角解读中国气候战略,从而弱化政治、文化等外因可能带来的冲突与对立,唤起受众认同感,增强相关议题的传播效果。

(二)开展气候变化的全球传播,增加对欧洲国家及南方国家的关注度

当前,气候变化问题已成为威胁人类生存与发展的全球性问题,每个个体、国家都已成为气候变化的利益攸关者。2009年哥本哈根气候大会举行以来,气候变化已成为全球关注的焦点议题,这其中不仅包括欧美等发达国家,更包括曾被视作“第三世界”的发展中国家,即所谓“全球南方”国家(global south)。尽管南方世界国家在国际舆论场中相对边缘化,但印度、马尔代夫、哥斯达黎加等不少南方国家依然在全球气候问题的处理进程中扮演着积极行动者的角色。

当前聚焦南方国家所开展的气候保护行动的相关报道较少。在既有的话语格局下,对南方国家的重视或能帮助中国实现互联互通,继而形成“南南传播”体系,有助于中国气候议题在全球范围内的传播扩散。此外,本研究发现荷兰等欧洲国家对中国气候传播议题同样呈现出较为中立偏正面的态度,但其在国际报道中所建构的中国气候治理形象还是较为单一,将中国建构为西方国家主导下的气候治理追随者,忽视了中国参与全球治理的积极性。因此,本研究认为,我国在未来应着重追求真正意义上的气候议题全球传播,跳脱出当前被固化的话语核心圈层,放眼于以印度等为代表的南方国家,以及荷兰等态度中立客观的欧洲国家,尝试构建全新传播网络,推动我国气候议题在更大受众范围内的传播,并助力中国的形象建构与后续战略发展。

(三)与碳交易的核心部门、企业达成合作,动员多元主体参与到气候传播报道中

对推特等社交媒体平台上的主要影响者进行梳理时,本研究发现,除政客、媒体从业者、科学家群体与智库、NGO、自由媒体人等典型类群外,企业也成为气候议题传播进程中的主要参与者、行动者。除能源、车辆等碳交易核心行业,部分投资管理企业也对碳中和等气候焦点议题表现出了高度关切。以往,我国在环境议题的对外传播中,不同主体呈现出单枪匹马作战的态势,缺乏气候传播的合力,稀释气候传播的整体力量。③对此,气候议题的对外传播应重视气候传播的整体性,尤其关注“双碳”背景下逐渐兴起的中国企业。

在“双碳”使命和战略目标驱动下,我国出现了一批新兴绿色产业。目前,这些绿色产业中的部分领军企业市值已经超出了传统企业,这些都是值得书写与讲述的中国故事,都是中国气候议题的宝贵素材。④因此,动员碳交易的核心部门、企业参与气候议题的传播将为受众提供全新的信息视角,保证叙事的丰富度、客观性,而行动者本身“非政府代表”的属性也能够在一定程度上弱化海外公众的抵触情绪。因此我国媒体在气候议题的传播实践中,应重视行动主体的多元性,尤其是与气候环保具体战略开展息息相关的核心部门、企业。同时,企业行动者的参与将使得中国气候议题从宏观的政策议题落地为个体化议题,此类带有温度的叙事同样能够更好地实现共情唤起,提升海外受众群对我国的好感。

(执笔: 童桐、李涵沁、黄思南,学术指导:史安斌、周庆安、沈斌)

「注释」

①史安斌、童桐:《习近平生态文明思想国际传播的图景与路径——以推特平台“2060碳中和”议题传播为例》,《当代传播》2021年第4期,第39-44页。

②李颖、张剑锋、崔冰洁: 《抓住碳中和传播机遇 助力讲好中国生态观》,《对外传播》2021年第8期,第18-20页。

③戴佳:《中国生态环境保护的对外传播与话语权构建》,《对外传播》2021年第8期,第14-17页。

④郑挺颖、于宝源:《专访国务院原参事、原国家发展和改革委员会能源局局长徐锭明:实现碳中和需要全民动员》,《环境与生活》2021年第4期,第34-35页。

责编:谭震