行动起来的艺术

文林

当现代时装与模特置身于中世纪的物品之间,展览形式与建筑布置反过来形成了对展品新的诠释。

对于大多数当代美术馆而言,“观看”一定是和“行动”相辅相成的。从希腊罗马人开始的自然主义艺术传统一直在探索“令人几欲走进”的幻觉图绘空间,而对于当代美术馆来说,“动起来”的欲望已然爆发。

“静观”与“动观”

随便走进纽约、苏黎世的一座美术馆,你就会发现,在观看艺术品时心灵的移动往往也少不了伴随肉体的活跃,有时候,这种肉体活跃常造成对展品的意外伤害,特别是,为了防治那些“这真的是画出来的吗”的好奇观众,美术馆免不了要加上一块“请勿触摸”的牌子。就这样,偶尔还是有砸烂展品、把表演和泄愤合为一体的“行为艺术”出现,2012年英国国家画廊中就出现过现代画家罗森科的著名作品被破坏的事件。无独有偶,在法国阿维尼翁展出的时候,美国画家赛·托姆布雷创作的白色三联画《菲德洛斯》被一位名叫桑林狄的女士破坏,她声称自己是被画作迷倒了,迫切地想要去“吻”这幅画。

在影视作品中,死气沉沉的美术馆也被拍成了“动作片”的舞台,让所有展品都活动起来的《博物馆之夜》和开篇就在卢浮宫发生凶杀案的《达·芬奇密码》,这样气势汹汹地“动起来”也是骇人听闻的。

“走动”本来是为“看”服务的。对大多数人而言,美术馆到底不是“家”,不是一周去一次潜心观摩的地方,而且,对于那些大老远赶过来的人来说,如果你不将所有的展品纳入一个可以有效地“遍历”的空间序列之中,实在有点说不过去。所以,上世纪七八十年代的标准美术馆学教材中的“参观流线”都是并联,串联或放射状相连的一个或多个回环,沿着狭长“画廊”的长边依次浏览并最终回到出发点,绝不走回头路。

由于它内设的功能如此,在内“虚”外“实”之际,美术馆建筑有着另一重特殊的矛盾,那就是它不仅仅是一座静态的神庙,还隐含并逐渐凸显出“运动”的特征。

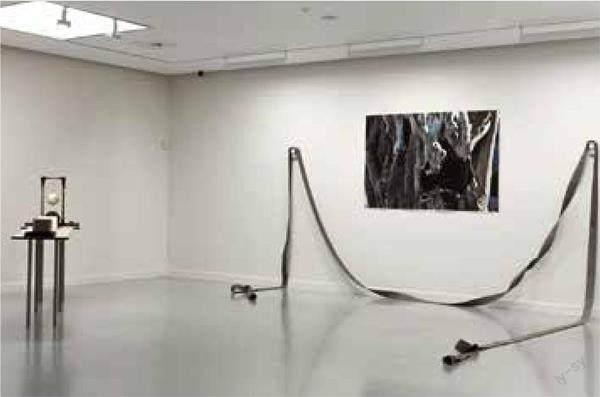

在安特卫普当代美术馆,一个装置吸引着小观众手舞足蹈,在此美术馆里发生的“活动”成为展品的一部分,但也对“安静美术馆”的原则提出了挑战。

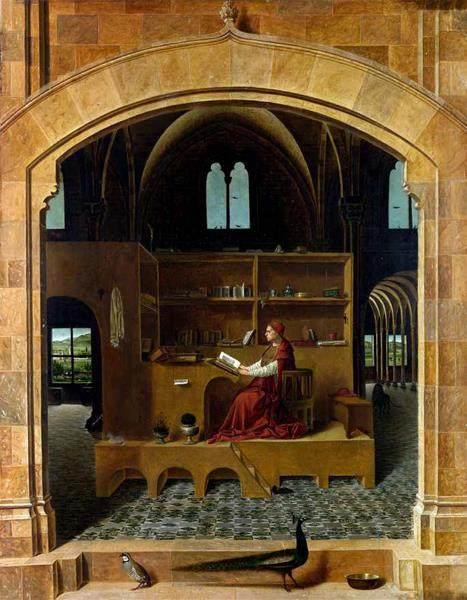

安托内洛的油画《书房中的圣杰洛姆》是“静观”和“动观”并置的绝好例子:圣杰洛姆这位著名学者在书房中是目不旁视的,可是观众的兴趣不仅仅在他的房间中,还随着似乎不经意打开的两扇窗户通往窗外遥远的风景,尽管在艺术家那里这样的风景多少富有象征意义,但却启发了眼和身的不同官能,不同的视线和运动方向也彼此交错。

和三维的雕像不同,绘画平面只有在正面观看才是富有意义的,人们间实际观看绘画作品的方向和行进的方向并不一致,由于展示理念的不同导致了不同的建筑布置,同时这些布置又反过来形成了对于展品新的理解。

建筑利用内部装饰形成了展品和空间一体的情态。位于波茨坦市北郊的无忧宫是18世纪德意志的王宫和园林,无忧宫有纵贯檐部的三段式柱式形成壁龛形的空间聚合,在其间可以放置艺术品,这种手法在图书馆中也经常可以见到,这些建筑元素实际上起到了“画框”的部分作用,它使得观众的观看形成某些确定的段落,段落与段落连缀成有意义的运动。

与此同时,初期的“画廊”也有相当多将一幅幅画密布在墙面上,使得它们几乎形成一个完全连续的表面,空间的“段落”和节奏变得模糊,“运动”的趋向让位给了整体性的静态感受。

“画框”的强弱和尺寸,步履的大小与徐疾,再加上不同的流线,总是意味着分歧的行动方向和彼此关系,美术馆中的行动不会是列兵式,而是一首“交响曲”。

有時候,肉体活跃常造成对展品的意外伤害,特别是为了防治那些“这真的是画出来的吗”的好奇观众,美术馆免不了要加上一块“请勿触摸”的牌子。

和三维的雕像不同,绘画平面只有在正面观看才是富有意义的。

优秀的展览空间总是赋予这种曲调额外的意义,应和着美术馆的特色主题。说到这里不由得让人想起弗雷德里克·辛克尔著名的柏林老国家画廊。巧合的是,德国建筑师不仅帮助完成了中国国家博物馆扩建项目,而且在“国家博物馆”发展的历史上也扮演了举足轻重的角色,这绝不是因为德国建筑师为艺术博物馆独创了某种纪念性建筑的类型,而是因为包括建筑师在内的德国人文主义者曾怀着异常的热情探索博物馆的文化功能,在18、19世纪之交西方建筑类型发展的关键阶段,德意志国家的形成为这种探索提供了恰逢其时的动力。

辛克尔的先驱者们已经在思考超越单一民族之上的世界文化概念,艺术博物馆的“收藏”因此不仅包括绘画、雕塑等以“年代史”“风格史”分类的艺术作品,还包括一切能被纳入“自然史”的物体,以“国家”冠名的展览空间也成了一个微缩的“世界”。

安托内洛(Antonello da Messina)的《书房中的圣杰洛姆》是“静观”和“动观”并置的绝好例子。

事实上,文化的和自然的两种世界观都对老国家画廊的空间设计和陈列观念有影响。著名的自然学家洪堡对艺术博物馆的结构提出了自己的意见,其焦点在于艺术品的排列是应该按照“主题”还是“时间”,前者对应着博物学者们获取“信息”和“学识”的好奇心,而后者则昭示着国家博物馆陈列具有的强烈叙事性。最终,“博览”和“故事”都在博物馆的教科书中占了一席之地。

绝对的“动态”

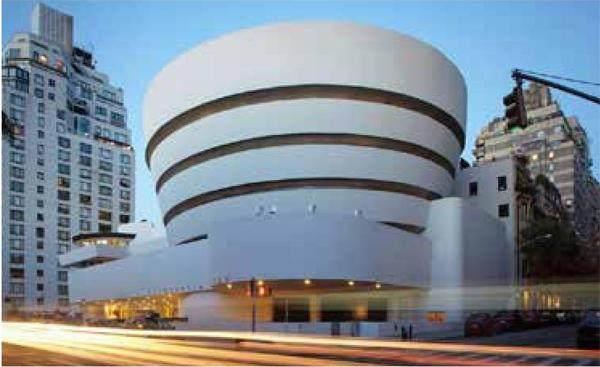

当你走进古根海姆美术馆,映入眼帘的不是展览作品,而是这样一个巨大的白色漩涡:一条环状的斜坡自上而下呈螺旋状贯穿了7层美术馆的内部空间,展览作品在中央螺旋四周又浅又无窗的展示壁内。墙上的壁龛既不是垂直的也不是平的,雕塑作品通常只能摆放到螺旋走道的地上。

为何要用螺旋形坡道作为主要的展厅空间?这样的建造方式不仅费时费力,还让这间美术馆充满争议。实际上,建筑师弗兰克·劳埃德·赖特一直探求以一条三向度的螺旋形的结构,而不是圆形平面的结构,来包容一个空间,使人们真正体验空间中的运动。人们沿着螺旋形坡道走动时,周围的空间才是连续的、渐变的,而不是片断的、折叠的。古根海姆美术馆的螺旋结构就如一个流水般蜿蜒、连续的时空,它打破了传统美术馆方形盒子的结构。

传统的观展流线总是会被一个一个独立的展厅打断,形成碎片化的观展体验。螺旋形的坡道空间带来的是单一而连续的观展流线——参观者坐电梯到达顶层,沿着巨大的螺旋坡道围绕中庭不间断行走,缓缓下行,直至底层,在此过程中从头到尾完整地欣赏所有展品。

“动态”不仅是心智的也是体力的挑战。贝聿铭设计的日本美秀美术馆没那么大,但赋予体力消耗的意义却是一致的。它位于距京都市中心90分钟车程的郊外,下车以后还得再坐一段电瓶车才能到达,参观者穿过桃源山隧,更需登上三段每阶12级的石阶。这样的跋涉并非设计者的疏忽,而是把去往展览的路程变成了朝圣者的旅途。

“偶然性”的行动

“偶然性”的行动,对当代艺术博物馆而言是一个重要的议题。一些有名的大艺术博物馆,比如卢浮宫或是大都会,它们因为地盘太大加上人流汹涌,像个大市场,精心设计好的流线早已不清楚,而且大多数艺术博物馆也不仅仅是有宏大叙事的永久陈列,它们多少还得考虑不同背景的观众的多样需要,所以集锦式的“行动方案”也就应运而生了。

如此一来,传统艺术博物馆的“行动”和“看”的固定關系面临着严重的危机,在这样的空间里一个观众不一定是走走看看,也有可能是毫无头绪地信马由缰。大多数艺术空间还是有一个潜在的“流线”的,这样的流线的存在,尽量使得有组织的“观”成为此类空间中的核心活动,不受约束的“行动”只是意外。

但是,这两种行为的龃龉揭示了今天艺术博物馆文化中的一丝裂缝,就是慢慢活跃起来的“行动”并不是经典的艺术实践所鼓励的维度,而是一种当代的新变化。归根结底,艺术是一种个人化的事情,在这个意义上才能谈得上中国古人所说的“静观”,“行动”和“看”或许表明着当代美术馆独特的社会情境:私密性的艺术失去了它的地位,对空间的动态体验成为通往“公共”的一种途径,是另类社会沟通的方式。

“装置”艺术就是这样点亮“空间”的,不仅是因为“看”,而是因为观众各种官感的积极参与。于是 “空间”压倒了“艺术”。

受到西方的民主观念影响而兴起的“公共空间”可以有很多说道,但是有一点让它和艺术展示的关系再尴尬不过。所谓公共空间,其实并不止是为大众提供一个街谈巷议的静态容器,很多时候它把抽象的社会关系变成了具体的、动态的表达。“动态表达”的“动”决定了它并无既定程式,是靠人在空间中的相对态势而临时呈现的,因为这种临时随兴的特征,没有明显秩序,也不呈现什么形象的“广场”,反倒是最恰当的,没有先入等级的公共空间原型了——寻常艺术博物馆难以改变的设定的建筑程序,却或多或少与这种动态的趋向互相矛盾。

有人说,东方艺术的体验方式或许对这种矛盾有所舒纾。在提倡“静观”的人们看来,“行动”只是“看”的补充,在艺术空间中夸大“行动”的意义无疑是本末倒置,因为真正的“行动”其实只可能是思维的运动。“行动”的要旨是空间通过时间的表达,是人对艺术过程的积极参与,而不单单是场所的变化,物理格局呈现出的动态,算起来只是变化的结果或者变化的原因之一而已;反过来说,“看”也不一定归结为平面的、扁平化了的空间,中国古代的某些展示,比如“重屏”,往往可以调动起观者广大深远的空间意识,因为图像依附在一个诱人“往复”的动感空间框架里,20世纪以来,这碰巧也就是诸如欧文·潘诺夫斯基那样的学者试图打破静态视知觉概念的努力。

潘诺夫斯基的名作《作为象征形式的透视》指出:即使古典的秩序,也不像我们想象的那样只是构图比例上的平衡,希腊神庙的对称只有在估计到动态的观看者的感受后才能真正实现,因此柱式之间并非绝对等距,考虑到仰观和平视的不同,它们的上下甚至也不是一般粗细的。

纽约古根海姆博物馆,外观如巨大的白色漩涡,其内部有一条环状的斜坡自上而下呈螺旋状贯穿了7层建筑空间。该建筑的螺旋结构打破了传统美术馆方形盒子的结构。

纽约古根海姆博物馆,外观如巨大的白色漩涡,其内部有一条环状的斜坡自上而下呈螺旋状贯穿了7层建筑空间。该建筑的螺旋结构打破了传统美术馆方形盒子的结构。

美国艺术博物馆的历史是“市场”“庙堂”携手的绝好例子。

红砖美术馆独特的建筑语言和创新的园林景观,为当代艺术与文化的产生、碰撞与呈现,提供了不同于传统美术馆的多种可能性。

控制人们的行为方式,这在今天的博物馆中不太现实,可是对大多数艺术品而言,嘈杂无序的环境里还是不利于“观看”的。大多数展览建筑的设计终归是一种“刻意”的表达,需要算计与预设,排斥灵活与意外。建筑师或多或少存着这样的“私心”,就是艺术品最终的秩序也该由他们制定。在他们暗中的支配下,观看不是放任的游心骋目,行动也不是无节制的狂欢。素以作品的静穆和纯净而著称的日本建筑师安藤忠雄,在为儿童建造一座美术馆时也不能不宽容它出乎意料的无序。

谈完了“行动”,不能忘记的是休息。在大运动量“看展”的间歇中少不了要设置许多张舒服的座椅,在艺术圈是这样描述座椅的:使穿着高跟鞋的脚后跟从难免僵硬、冰冷、滑溜的高等文化的地面中暂时摆脱出来的柔和的可坐平面,通常无靠背,因为博物馆的墙面往往是优先留给艺术品的。

忘了是谁说过的:按照普通人的心智和体力,“忍受”艺术博物馆的时间上限是65分钟。

(责编:马南迪)