风骨的细节

余雯婷 李君 王雪

位于文郁堂古建筑对面“废墟咖啡”二层的餐厅空间。极具现代感的混凝土结构围合内,陈设着设计款的餐桌和四把明式黄花梨座椅,让现代的力量感与传统的温润感共聚一室,形成气质和肌理的对比,饶有情趣。

书桌上是田家青先生多年研究明清家具的论文旧文稿以及创作手稿。

田家青 那一口气

无论是鉴赏艺术与古典家具,又或是从明式家具出发,探索符合当下时代精神的创新设计,多年来田家青先生一直跟自己较着劲儿,寻找“不差一口气的好”。那一口气,往往发生在最微妙,难以捕捉,又最见功力之处,凝结在艺术修养、为人处世、人生境界之上。

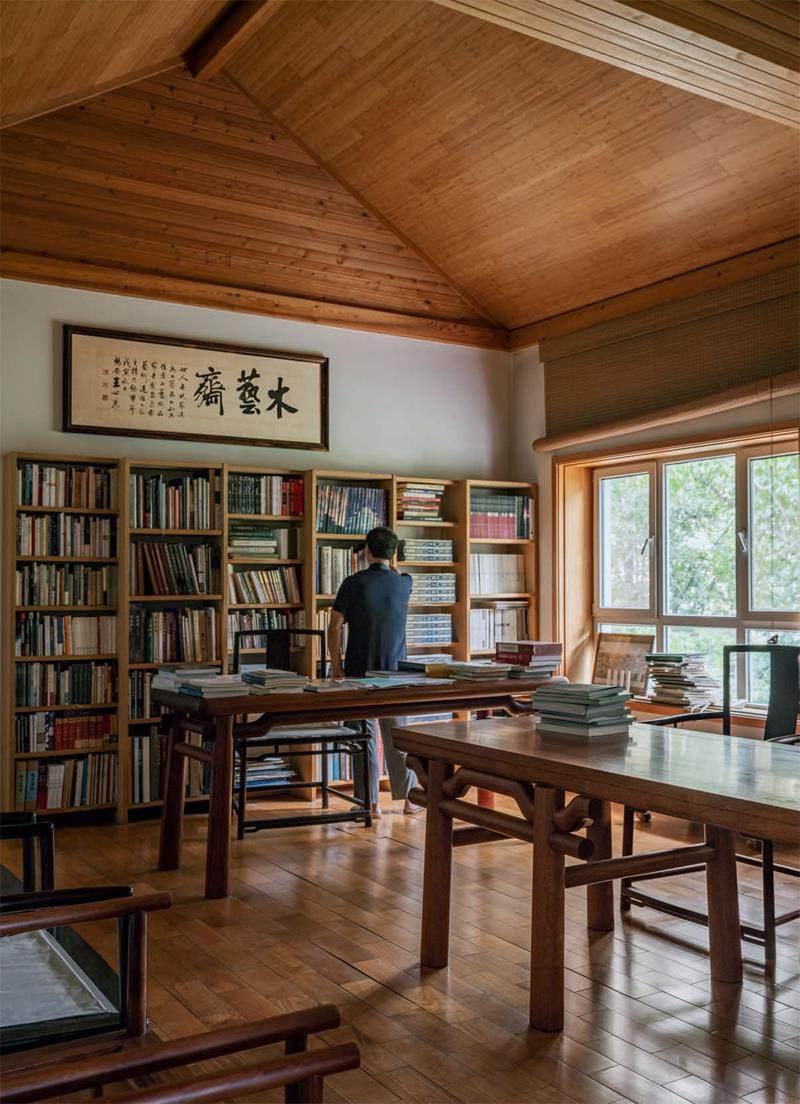

田家青,多年潜心于古典家具研究,是王世襄先生唯一的入室弟子,是享誉海内外的专家,他注重理论与实践相结合,自1996年以来,开创了视家具为艺术品的创作实践,设计制作具有当今时代风格的传统家具,出版有《明韵——田家青设计家具作品集》等著作。这里是田先生的书房,上方悬挂着王世襄先生题的”木艺斋“牌匾。书架前方是一张花梨独板大案,中间则是一张借鉴了建筑美学又得明式家具精神的罗锅枨双墩大画案。此案虽大,但可以拆卸,搬运和组装并不费力。

这里是田先生工作和生活的空间,摆放着各式由他设计的家具以及他的收藏。其中最令人印象深刻的,则是这套以KEF Muon为音箱,可称超级水准的播放系统。他花了六年时间,来组建这套器材,也是为了找到那“不差一口气的好。”

初次拜访田家青先生,不免想起他曾在书中描写第一次去王世襄先生家的情景,“见到几间房都摆满了明代家具(现都收藏在上海博物馆),其他地方放的都是书籍和资料,只留下一条过道。屋里看似繁乱,却显示出非同一般的格调和品位,更透着主人的学识和修养。”而家如其人,同样也适用于田家青先生,空间里的收藏与神韵先不表,只是田先生的个性与气场,便已为严谨与务实做了最好的诠释。譬如,我们要谈起明式家具与审美的话题,尽管在他几十年的研究与实践范畴内,他也绝不会出于客气而夸夸其谈,而是隐而不谈地递给我几本著作,包括一本即将要出版的古典音乐样书,“看,是真的看,你就知道田家青是怎么回事了!”

再次拜访时,因为有了之前的了解与功课打底,心里便略微坦然了。对照他此前谈起王世襄先生干实事,不务虚的比喻:“恰似明式家具,不设非功能的装饰部件。好的明式家具,拆不走一个部件,一拆它就塌了,就散了。不刻意装饰却能做到最佳的装饰效果,这才是真本事。”不免对此番话题生出新的感悟,所谓学问、知识、审美的传承,只是显性的表象,而隐藏在其背后,无论是从历史上有风骨的明代文人,到王先生,抑或田先生,那最有价值的传承,或许正是凝结在艺术修养、为人处世、人生境界之上的那一口倔强的气。

时光回转到20世纪80年代,王世襄先生倾注了数十年心血的《明式家具珍赏》与《明式家具研究》相继出版。在中国艺术史上,第一次成功地以理论与实践相结合的方式,将明式家具全面而系统地展示,引发了世界范围的明清家具收藏与研究热潮,被奉为传世经典著作。在治学与研究方面,“王先生可是一丝不苟、严谨至极,凭着‘傻劲儿和狠劲儿”。作为王世襄先生的唯一入室弟子,田先生跟随他几十载做学术研究、梳理收藏体系,又受到他的支持与鼓励,在传统中找到新的创作思路,开创了家具设计和制作的新领域。这股“狠劲儿”被传承下来,“不停跟自己较劲儿”,而较劲儿的目的,便是为了达到那“不差一口气的好”!他说,任何事儿要想做得好,做得绝,都需要“不差一口气的好” ,不仅要下功夫,必须要有一股跟自己过不去的劲头才能达到。”这股“狠劲儿”,常让他能很快地抓住事情的核心,也练就了好眼力。比如在鉴赏古董家具时,一般人看外观和用料,专家学者还会从造型、装饰风格入手,田先生则看其“基因”。“我能告诉你这件家具诸多的相关信息:年代,用料,哪个地区做的,是什么脾气的人做的,做得好不好,是否有偷手,在哪里偷手,耍了什么心眼,抖了什么机灵,历史上是否被修复改动过,改过几次,怎么改的,什么人改的,为什么改,一两眼扫过去,我心里就都明白了。”

在田家青先生的眼中,长久以来,世人对家具似乎有一个固化的观念,认为可以使用的器物只能算得上陈设器,而绘画、雕塑等不能使用的才称得上是艺术品。“其实,优秀的古典家具承载着设计制作者的思想,可以表达出深刻的内涵,能够融入生活,在与使用者直接的接触中,给人艺术的享受。就艺术而言,明式家具与绘画、雕塑、竹刻一样,都可以承载人的思想,表现深刻的内涵,给人以艺术的震撼与美的享受。但相比之下,繪画、雕塑、竹刻等艺术形式更偏于纯艺术范畴,属于鉴赏品;而明式家具不仅可观赏,还有使用功能,更贴近人,更融入生活,从这一角度着眼,家具艺术比纯艺术作品更加现实。”

“同时,研究明式家具的意义又远远超出对于具体器物及其艺术性的鉴赏范畴,明式家具的核心哲理对当今的人文环境与道德观念仍不失为一种深刻的启迪。明式家具的人文气质和艺术品位,是很好的美育教材,让人们看到的中国文化不只是雕龙画凤的宫廷气象。明式家具注重内涵、摈弃浮华,当功能与形式无法两全时,形式要让位于功能;明式家具的制作讲究法度,推崇严谨的榫卯结构,一招一式不仅是技艺,同时也是职业道德的体现;明代工匠惜料如金、不事奢华、崇尚朴实,正体现了当今应该提倡的务实精神。”

他亦会从创作者的角度来看待明式家具的人情味儿。“每件都有个性,重要原因之一就是它们不是按图纸机械地生产出来的,而是工匠们在自然经济条件下,在没有绝对定式的自由空间里,充分发挥想象力和创造性,一件一件制作出来的。因此,明式家具中除了成对、成堂的以外,造型和结构完全相同的较为少见。工匠们在制作家具的过程中,把自己对美的理解、对生活的感受、对未来的向往,以及个人的脾气秉性都通过他们手中的家具充分表达了出来。在此过程中,他们自觉或不自觉地进入了‘物我合一的艺术创作境界,在这种境界中制造出的家具自然地融入了人性和艺术性,使其在具有使用功能的同时也成为一种艺术品。明式家具之所以具有很高的艺术成就,一个重要原因正在于此。”

这种“物我合一”的境界,也在后来他与王世襄先生商议,研究制作既具有古典韵味,又融入了现代精神的家具作品上得到了印证。20世纪90年代初,田家青先生组建了古典家具研究室,1995年至2001 年,完成了第一个系列作品的设计与制作。这套家具取名“明韵”,包括案、桌、椅、书格、床、榻、书帖架等共20件家具,从选材到制作,延续了明式家具的沉稳气质和精湛严谨的工艺,又从当下的审美和生活方式出发,做出了创新的尝试。“明韵”之后,田先生的创作设计思路越展越开,重点由继承转向创新。在中国古典家具中,当属文人使用的大画案的身份最高,也是最见功力的家具。1995 年,与王世襄先生共同设计了著名的花梨大案后,他又陆续设计了多件创新的大案。比如摆在工作室里的这件“方圆之间”大案,就是由他构思造型设计,和徐冰共同创意的极具现代感与艺术性的画案。

多年来,田先生几乎没有休息过,每日的事情都安排得满满当当,用他自己的话说“更不知道什么叫休假、旅游”,而他的解压方式,恐怕就是听听古典音乐,或是与自己收藏的古董手风琴、火机、古代计时器等心爱之物神交。在他的心里,无论是研究古代艺术与文物,还是设计家具,若想找到那“不差一口气的好”,就不能局限在一个圈子里,要“站得高、看得远、看得深”,好的艺术形式都是相通的,而跨界也是重要的事情,“记住一句话,功夫都在功夫之外”,他说。近几年,田先生将精力主要放在总结古典家具研究经验,也系统梳理着自己的爱好和收藏感悟。回到文章开头的小插曲,积攒了一肚子的学问,田先生的书写得深入浅出,带着独特的视角与见解,又不失幽默与风趣。谈起我的“读后感”,田先生感叹,“启功先生有句话,我特别认同,‘行文要简浅显;做人要平实真。”

1.田先生日常的工作间,大案上摆放的是他制作的古典家具模型。

2.書房入口的小景,条案上是朱家溍先生写的题跋。

3“. 方圆之间”大案以棱角分明的独板方材为案面,以经典的椭圆材为腿足,正面镌刻徐冰的“英文书法”作品,寓意“最懂与自然配合之道”。这件大案以“天方地圆”的结构,颠覆了固有模式,传统元素的重新组合赋予了它当代生活的气息。

空间里摆放着田先生设计制作的条案,以及各式家具模型。墙面上悬挂着“方圆之间”大案的照片与解读。

墙上是艺术家赵柯丞的作品《西游记——悟空》。茶桌是壹贰入木的传统系列的禅茶桌,茶桌以缅甸花梨木制,四面平式,桌面格角攒边框镶嵌板心;座椅是同一系列的禅茶椅,禅椅成对,以缅甸花梨木制。

来自壹贰入木的传统系列的雕花卷几,简单的线条极其富有几何美感,材质是非洲黑檀木。上面摆放的是路阳不断调试、打磨的家具部件。

路阳 藏隐入木

在路阳的眼里,明式家具这座美学“大山”,古人已经做到了极致,不一定有人能超越过去,但他一直循着传承与创新的道路,攀登着这座文化与美学的大山。他认为,这就像是因果关系,不要抱着功利心,去追求“果”,而应该回到“因”,先把事情做好,回到本心。这也是他研习明式家具,从那些内敛、含蓄又恰到好处的线条中,得到的滋养与感悟。

1.路阳,壹贰入木创始人、设计师。在研习青州佛造像时,被其自然朴素含蓄内敛的东方审美所感染,唤醒了他传播东方美学的决心,以书房和茶室空间为契机,探索东方精神追求与当代生活空间的融合。他倚靠的是来自壹贰入木的传统系列的两仪餐柜,材质是缅甸花梨木。

2.壹贰入木的传统系列的子曰书柜,书柜一组三件,以北美黑胡桃木制,左右两侧书架形制统一。架几案同样是来自传统系列的子曰书桌,以北美黑胡桃木制,案面攒边装板,边抹嵌入铜线实现虚实交替的视觉效果。一旁的子曰书椅,是南官帽椅,以缅甸花梨木制,椅型取自传统官帽椅。

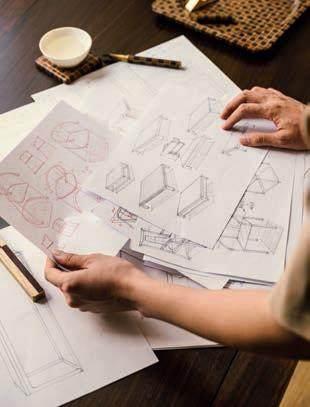

3.路阳绘制的家具手稿,放置茶杯的是来自壹贰入木的长物系列的寄木盘,一旁的笔是同一系列的格韵钢笔,材质皆为黑檀花梨。

对页 座椅是来自壹贰入木的传统系列的布面禅椅,禅椅以缅甸花梨木制,座面格角攒边框镶嵌布面。后背的屏风是同一系列的两仪屏风,缅甸花梨与北美黑胡桃两种名贵木质正反结合使屏风两面可交互使用,适配于更多环境。

作为新一代的设计师和壹贰入木品牌的创办人,路阳谦虚地称自己曾是设计的“门外汉”,他本科学的是动画导演专业,而研究生又学习油画,“没有系统地学过设计,我的想法和理念都是从艺术上来的,但艺术又是相通的。”2015年,他创办了壹贰入木,而核心家具系列的设计灵感则来自于经典明式家具的改良,渴望继承明式家具的审美、榫卯工艺、天圆地方、天人合一等东方美学观念,又融入当下的生活方式,探索新型材料,智能化的科学配件。之所以未从事动画或艺术行当,而选择设计,除了因为父亲钟爱收藏,他从小便对东方传统文化耳濡目染之外,也在于他对于数据、关系比例,有着天生的敏感。“给我一个数据,我脑子里的基本尺寸建模就出来了,能把观念快速成型,我想象的东西和实际做出来几乎无误,发现自己很适合做家具。”而将明式家具的继承和创新,作为设计的母题,也与他个人的审美与兴趣点有关。“无论是器物、字画,还是电影、服装,我都喜欢内敛和含蓄,偏文人的风格。这与明式家具的审美很相似,没有一个线条是多余的,多一条少一条都不行,那种严肃、极致的形式,我很喜欢。”

在他的眼中,明式家具为何时至今日依旧经典,与我们这个民族所传承的性格、文化脉络是相通的。“我们谈事情还是会在饭桌上,也讲究‘有十说三,不会把一件事情说透,要留一些空间。而明式家具里蕴含的那种内敛、含蓄的底层逻辑,以及文人、士大夫的隐趣,正体现在家具上——你在使用的时候,坐下来,才会发现原来还有这样一道恰到好处的弧线。”同时,在追求天人合一的哲学态度上,也对当下生活极有启发,人的内心要不断地下沉,要去追求事物的本质,而不是形式,“就像明式家具的形制,那些線条,直抵你的内心。”

路阳在做设计时,也会去考量如何留存这种气质和精神。“我希望夯实地去做,不要形式大于内容,把设计藏在想要表达的气质里,而不是设计感本身。”而研究明式家具时,对他最有影响的,“就是把你想做的东西藏起来,藏好了,夯实了。”他设计的禅茶椅,一条弧线打磨了七八遍,花了两年半的时间,去调整一个椅背的高度。对使用者来说,这些都是看不见的功夫,但对他来说,又是最为重要的事情。

在创新层面,他亦有诸多考量。“我们的生活节奏和环境都改变了,不再是住在大宅院里,远行见朋友要乘半年马车的那个年代。当代的生活,晚上回家打开灯,家里也是通明的,不再是明代的大宅院,从自然光线的条件下去看家具和器物,所以器形和色感,都会有所改变;而物质条件也变了,材料更多元,功能更复合,比如我们可以用亚克力、铜线去做设计。使用功能也更讲究智能需求,比如我们设计的茶桌,手机放在上面就可以充电。”

“对生活发生兴趣”,是路阳在创办壹贰入木之初时使用的宣传语。“当时只是单纯地喜欢这句话,希望用积极善良的方式,去发现生活中的美好。而现在,越来越觉得这种美好很重要,能温润我们的内心。尽管生活节奏变快,接触的信息和资讯越来越纷杂,我们对生活也不要变得麻木,要对这种美好有开放度。比如在忙碌工作、加班之后,回到家里,可以很舒服地坐在茶桌前,或是飘窗上,打开一盏灯,喝一杯茶。通过一件家具,或是一个器物,唤醒那个安静的瞬间,得到片刻的抚慰。其实探求明式生活美学,或是在当下的生活找到平衡,都是在完善生命的过程,我们最终希望呈现这样一种回归本心的生活状态。”

郁建明 堂前明月

一路水墨点染的民居延伸出去,跟都会的脂粉气“一刀两断”,反露出院堂明月清风的真颜。到底是原汁原味的明代院落,历史的况味和文化的密码都藏在文郁堂中。几根大柱一撑、木梁一横,便把精神骨架立了起来,身在其中,人有人的风骨,物有物的气度,时空也变得格外惹人遐思,好似轻易就能通到杜丽娘的牡丹亭里,唐伯虎的桃花诗中,然后就着那堂前古典的月色,举一杯酒,蓄万里心。

文郁堂古建筑部分,“前栋”的中堂,保持了徽州明代宅院呈中轴对称的形式。“文郁堂”匾额是主人郁先生偶然收藏到的一块老匾额,其下放置着一张老条案,案上摆放着老的插屏,两侧为清代瓷瓶,寓意“终身平静”,是典型的徽州民居的讲究。案前配有一张八仙桌和两把官帽椅,两侧则是定制设计的略带宋风的皮榻,既尊重了徽州民居的传统制式,又增加了舒适度。前景处,老的柱础上放着一张黟县青石的老石板。整个中堂内展示的绘画作品均为主人的私人收藏。

今夏焦灼寡雨。绕村的众川河水枯瘦了,荷塘也只见丰丽难寻袅娜。幸而古老的呈坎向来清秀,山环水绕、粉墙黛瓦,街巷众多,故事更多。只说它依《易经》布局的村落建设,把天然与人文相结合的巧思,就配得上这里自东汉末起1800年的历史。地处徽州,呈坎的美就像是从新安画派的宣纸上晕染出来的,明代特有的人字形山墙互为错落,宣示着它作为中国保存最完好的明代建筑群之雅正。村落虽小,韵致却绵延不绝,这是时间与文化积淀出的殊胜。村内150余处宋元明清遗留的古建筑衬得这里的月色格外古典,仿佛随意一侧身就会“遇上”那个善画的罗聘。其中49处等级和完整度皆高的国家级“文保”单位则让它能底气十足地说一声:这里有“国保”,也是“国宝”。

文郁堂坐落在钟英街上。曾经村里的达官贵人都集中于这条官街。先生姓郁,文郁堂的郁,当年偶得这块古匾额时,他想的便是要留住这份徽州文脉的蓊郁久长。郁先生说人与房子总要讲机缘,他与眼前这座明代宅院的缘分大概要打学生时代讲起。那时候,他跟着美院老师来村里写生,被这里的山水人文打动;后来,他作为老师带着美院学生来村里写生,仍被这里的山水人文打动;再后来,职业和领域不断转换,对呈坎的醉心却从来未变。“当时从合肥过来,开车近6个小时,全是乡道。”他却乐此不疲。在考察了无数徽州的村落后,“各有各的精彩,但还是呈坎的状态和制式我最喜欢。”那是18年前,想要买一座古宅的念头是无畏也无为的,“隐约里也是对理想生活方式的探索吧。我的工作很入世,但性格适合远离都市。”一处古村暮色中的明代院落,刚刚好。

文郁堂的主体是两座分别在2001年和2008年被评为重点保护文物的明代万历年间建筑。前栋属于新安中医世家传人,后栋则是徽州盐商的府邸。尽管在建筑修复过程中大家推断这两位主人应为兄弟,但一文一商间还是将宅子演绎出了不同气质。尤其是整体保存相对完好的“后栋”,“ 大柱、冬瓜梁、旱天井都在,气质也在。”而在5年之后才被收归的“前栋”则需进行更多的清理工作,将后期搭建的众多房间清除,原本的木梁结构得以修复,建筑团队还给它造出一个用当地明代老石条,按明代制式“还原”的水天井,与后栋原本的旱天井形成差异性对话。而曾经两家共用的厨房,如今则作为小画廊连缀起两个宅子,主人的艺术收藏静呈其间,笔底生风、画里摇红,一转身就是500年的幽梦。

“这两个宅子的空间尺度都不大,气度却非凡。”即便第一眼看时,这古村落寞的明代宅院早已是‘廉颇老矣,但“就是那么几根大柱子往这儿一立,敦厚的冬瓜梁这么一横,整个空间就立住了。这里面是有风骨在的。”明代之美精益求精,甚至幽微,但最终打动郁先生的还是如此的骨气。“我们的生活太琐碎了,而明式的这种气质让我们得以抽离出来,让一切凝练,看到脉络,就像一个符号,聚合着那个时代的精气神。”看到它、靠近它,我们的生活仿佛也就有了骨架,也被立住了。

面对如此建筑,对它的修复和改造,必得慎之又慎。于是在没有十足把握前,他等了足足13年。直到2017年夏天跟建筑师王灏的结缘,这场历时5年的古建修缮才正式拉开帷幕。彼时旅德归来的王灏希望能在徽州做一点实验性的建筑对话,尤其是在木构上进行探索,而郁先生则在等一位不想把这里修成一件古董或一間博物馆的建筑师。“当然整个过程中也有过争执,他希望能呈现更多的当代内容,我则倾向于更加隐喻、克制地去做。”这是一个互相妥协的过程。“我想我们不要在一位‘长者的面前去表演。我们要听它说话,跟它对话,这个过程会产生丰富的营养。我们绝不能把它做成一种当代艺术的实验场,它是‘国宝啊,这种基因和文脉一定要留下来。”

这两座宅子的修复有严格的“国保”标准和限制,也给设计团队提出了高要求。其中对材料和工艺的要求都近乎严苛,工匠班头都去翻阅文献,踏遍邻村近里去求证实物,务求每一次出手都有出处和考证。从木雕到泥瓦,甚至细到老地砖的融锡勾缝工艺,容不下一丝苟且。“在修缮这两栋宅子时,我们都是极度虔诚的。”找老材料,请老工人,用老工艺,遵从老制式,这背后是大量看不见的功夫。相对应的,在能“放”的部分,郁先生便由王灏尽情发挥。于是就有了与古建部分对视而立的“废墟咖啡”。这个由废弃老民宅改造来的空间用冷静的混凝土,艺术性地再现了徽州木构的各种内容。拾级而上,在欣赏完这个巨型的“当代艺术品”之后,建筑三层的平台则把我们拉回汤显祖的“梦”中,这也是村中唯一能把呈坎风貌尽收眼底的地方——古建筑叠叠铺陈,衔远山接淡水,那点线面的节奏,俨然一幅文衡山的小楷。

在收藏圈里历来有“十清不抵一明”的说法。而依郁先生看来,这就像艺术品与工艺品的区别,差之毫厘,谬以千里,作准的还是那股乾坤清气。“明代之美,在简洁挺拔的线条、在中正有序的规制,在那种曲直之间增一分嫌多,减一分嫌少的恰恰好。”作为朱熹故里,徽州不仅在有明一代,且历来都更彰显其儒家浸淫的一面:传统、秩序、存天理。郁先生把这些都归纳为一种“度”,而如何拿捏好这个“度”,便是东方审美中最高级、微妙的关键了。同时,又因为这种线条与规制的高度凝练以致抽象,赋予了明代器物、家具,乃至建筑的现代性。“我认为‘明代就是‘当代,这个‘当代审美不再是一个时间概念,而是一种品位概念。”这种能够穿透时间、纵横自如的美感自然也就“拥抱”了某种恒久的价值,将上下数百年的风度意趣尽数收编,打动着后来人的眼与心。

就在来人的情绪都被这种美调动牵引时,主人却习惯性地把自己“隐”起来。坐在临水的茶轩中,他透过格栅门窗,观赏着院内这卷动静得宜的图画。“直到现在,我面对这宅院还是敬畏的。它对我而言,更多的还是精神性。”这大概也正是他一开始并未为其设定功能,更没有规划过将它作商业用途的原因。但如今作为既下山酒店投入使用,倒也给这朴郁的古宅凭添了几分生气、几阵笑语,“我看着来客在其中体验、穿行,就像看到那种接近我想象的美好场景。”为了心中这份可远观不可亵玩的美好,郁先生甘愿把自己放在“守门人”的角色上,不仅是数年来围绕收藏的大量明代家具、字画、器物、手札,还有黄昏时分,在院中为每一棵植物认真浇水。一梦夏深、经冬历春,这倚墙迎客的黄山松、临水照花的绿萼梅、绕珠坠玉的紫藤、落红满院的红梅,也用轮转的妙美答赠主人的用心。待到深宵人静、明月在堂时,或许只需花间一壶酒,便能与这宅院里的500年风流“对饮”了。

1.茶轩正好面向整个庭院,主人郁先生最爱在这里透过格栅窗门观赏院中“画卷”。整个坐区依附梁柱的制式,设置了一种比较低矮的围坐的状态。略带宋风的软包式坐榻为新设计作品。整个空间的气质清雅挺拔,既让来人有所敬畏,又有舒适的体验。

2.位于“前栋”一层的客房“平仄”。客房室内采用老的白果木作为板壁和新作窗格,其自带的淡淡清香和文雅的纹理令人倾心。而入户门及窗上所有的精工都是师傅们用现代的铜工艺细作的,让这个古老的空间更多了一分贵气和金石气。

3.文郁堂主人郁建明先生(左)和该项目建筑师王灏(右)。他们就像孕育一个孩子般,为这个项目付出了精微到每个细节的用心。

4.文郁堂古建筑部分的“后栋”,这也是相对保存更好、更完整的一栋。在这里,我们还可以看到明代万历年间原汁原味的大柱和徽州地区极具特色的敦厚的冬瓜梁。而这个旱天井的制式也是宅邸原有的。中堂部分的所有家具都采用老红木材料。靠中堂板壁的条案被改造为一个带有展陈功能的展柜;中央几张老红木和大理石的六边形茶几为整个空间带入气场和仪式感;分靠两侧的三人沙发上的格子状元素,其灵感来自于明代建筑的窗棂,俗称为“一指格”。

文郁堂内的庭院是拆除了原本挤满的衰败民宅,完全重新整理出来的。这面如水墨画一般的人字型山墙是经典的明代徽州建筑的特征,很多时候为本地的明、清老建筑断代,人字形山墙和平顶马头墙是重要的参照坐标。倚墙的黄山松为郁先生亲自选定,在进门处迎接来客。侧面的门洞是整个建筑在修复过程中被重新发现的,与建筑对面的小门洞对稱,应为宅子在明代时的原貌。

徐渭艺术馆南向的主立面,远观富有古意,近看肌理十分现代。

胡慧峰 有意无意

项目主创建筑师胡慧峰坐在隆起于地面的青藤广场上。他是浙江大学建筑设计研究院总建筑师、建筑创作研究中心主任。

“徐渭先生疯癫泼墨,有意无意已然天成;我等所为,无非将墨掀起,筑一处疯癫可纳的、凡人可入可游、可思可想的,虚为场所实为建筑——广义山水而已。”这是建筑师胡慧峰尝试与明代大艺术家徐渭进行跨越时空“对话”的方式。

徐渭艺术馆建筑主体为绍兴典型的黑白灰色调,局部留白,正向有三折人字坡轮廓线,营造出山水意象。

青藤广场“掀起”的人字坡地景巧妙地融入城市风貌。

对页 通透高挑的二层中庭将原本分割的南北区域贯通起来,打通了城市风景。

出生于500年前的徐渭是明代泼墨大写意画派的开山鼻祖,其书画作品恣意豪放,汲取前人作品的精华而脱胎换骨,对后世画坛巨匠如八大山人(朱耷)、石涛、扬州八怪等影响极大。在开始构思位于浙江绍兴的徐渭艺术馆的设计时,建筑师胡慧峰首先要厘清的是:到底该如何以新的建筑回应徐渭最为世人所乐道的狂放不羁的特质?

出生于浙江宁波的胡慧峰,在成长历程中没少听关于徐渭的各种民间传说,他总以聪明狡黠、爱捉弄人的天才形象出现,是一个十分平民化的艺术家。因此,徐渭这个人物对胡慧峰来说,显得既遥远,又亲切。“我曾临摹许多遍王羲之的《兰亭序》。虽然王氏书法高不可攀,但它还是在一个可传承的书法体系里。徐渭的书法、绘画、诗文却是超脱体系、不可临摹的。如果要把徐渭的狂放不羁转译成建筑语言,我觉得那太难了。我不可能用跟他类似的手法去表现建筑。”但胡慧峰找到了另一条通道,他回到中国画的本质,由此展开思考。“当你在一张宣纸上落笔时,你画一只螃蟹,画一串葡萄,可最终打动你的并非画中的螃蟹或葡萄,而是包括留白与所画之物在内的整个布局。”留白正是中国画的精髓所在。宣纸上的留白,这一意象倒是可以转译成建筑语言。

考察历史风貌,与环境相融合,胡慧峰认为这是建筑设计应遵循的基本原则。绍兴传统建筑的显著风貌体现为白墙黑顶的瓦屋顶、坡屋面。艺术馆的建筑便也从与周遭环境发生呼应与对话入手。于是,该项目围绕着“乌片如墨,顶地同泼”八字核心展开。远远望去,艺术馆建筑通体洁白,三折不等边人字坡轮廓线犹如质朴的山脊线,也似起伏有致的书法线条,营造出当代山水的意象,完美地融入整个历史街区。近看之下,它又是当代材料手法的娴熟表达。黑色金属肌理自屋顶沿人字坡屋展开,至东西两侧的二层结束,南北向二层以上建筑表面选取白色花岗岩作为墙面;一层的建筑四面内凹,以橫向人字坡单元化肌理重复铺贴,局部按功能和统一模数做幕墙处理,并以灰色来统一花岗岩和幕墙的不同材质。

“泼”字的手法还体现在徐渭艺术馆门口的青藤广场上。广场是高居于象牙塔中的艺术与大众发生连接的桥梁。青藤广场连接北侧的艺术馆与南侧的青藤书屋,同时作为游客中心,承载人群的集散功能。如果以中国画作比,胡慧峰认为在广场上不能彻底留白,它需要跟艺术馆发生艺术性的关系,“我稍微留了两片墨笔,这才构成了整体布局,既不会撑得太满,又不至于空洞,上下和谐。”他在东西两侧分别“掀起”一大一小两处人字坡地景:西侧微隆,用以围合广场;东侧略高,借助局部下沉,巧妙地将游客中心的体量藏在人字坡地景之下。

于是,“乌片如墨,顶地同泼”既与建筑学的意义相吻合,也和徐渭艺术馆的艺术背景相契合。从相似的艺术语言出发,追求精神上的理解与契合,而非表面的形似,在胡慧峰看来,这其实才是对徐渭本人不断追求推陈出新的精神特质的最佳致意。“在从事建筑工作的过程中,我深入了解了徐渭、王阳明、张岱……我向往明代文人的创作精神,这也是当代建筑师所追求的,但这并不意味着照搬,而是在理解他们的前提下,寻找自己的语汇。”

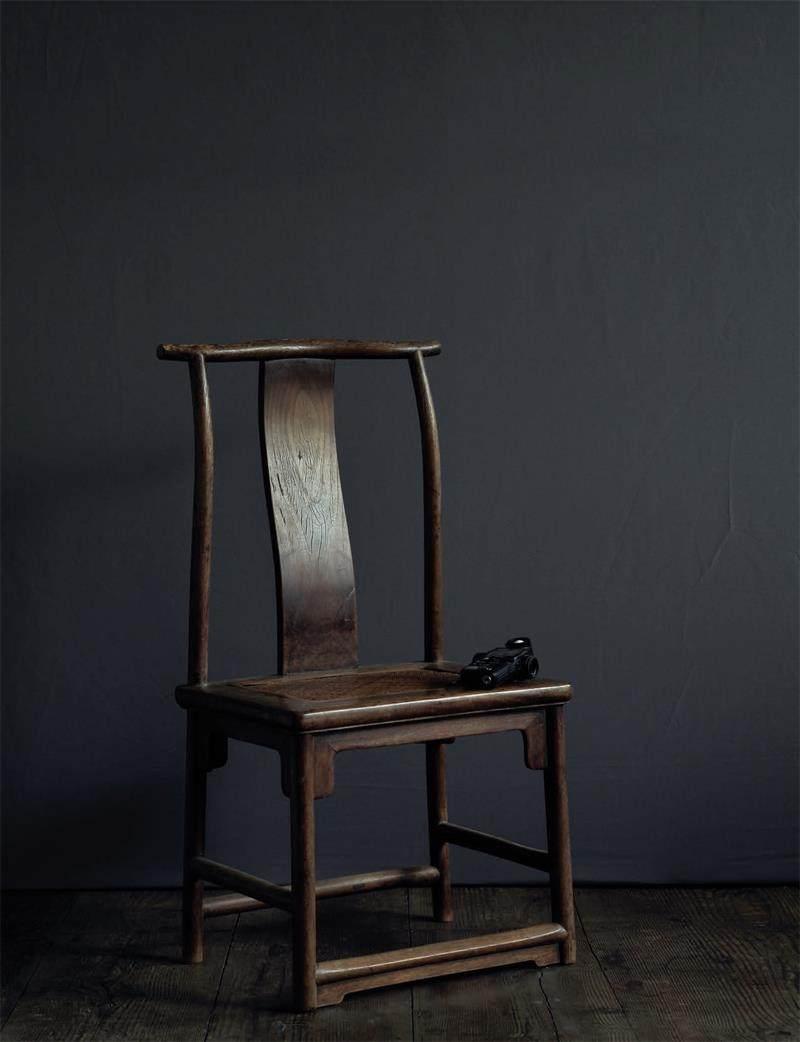

榉木材质的素工灯挂椅,低靠背,搭脑起伏含蓄。槽板靠背上窄下宽,年轮纹理完整。年轮原点居上偏右,说明工匠在用料时已精心选定部位。座面边沿浑厚。整体皮壳温润。器形正气温和,让人久看不厌。

秦一峰 凝视时间

秦一峰,上海大学美术学院副教授。他于1983年开始进行抽象绘画创作,2010年开始进行负片摄影创作。他先后在北京红门画廊、上海余德耀美术馆、香港白立方画廊等多地举办个展。他身后的一张两米多长的麻栗木四平面条桌是其最珍爱的素工收藏。“四平明式家具采用最简洁的形制,它的器形蕴含理性。若拿西方极简主义作品与此器具做比较,我们会发现,极简主义强调材质、材性、比例和空间的高度理性化;此器具令我们不仅感受到一种理性因素的存在,还能体会到中国明代木作艺人所传达的自然气息。理性与感性的完美融合使此器具经久耐看。”

提出明代家具特有的“素工”美学概念之后,秦一峰对于明代素工家具的研究又成为他开启负片摄影创作的契机。他日复一日、年复一年地凝视所摄之物,其本质其实是对时间的凝视,深入寂静虚无之地,捕捉源自生命深处的声音。

榉木材质的独面长方凳,虽尺度小却显得古朴大气。一字横枨为扁圆形。正侧两面空间因凳面长方比例的关系有大小之别。牙板也做了正面大、侧面小的设计。正、侧两面的横枨相应有高低之分,使得正、侧面有主次不等的看面,节奏分明。

秦一峰在拍摄过程中会用蚯蚓土给拍摄对象“化妆”,这是他在进行的第三阶段创作,尽可能去除画面中的物质性,尽可能不让物体出画面,让物体往画面深处延伸,让物像在画面里达到近似消失的状态。这是比他之前的创作手法更“自相矛盾”的要求。

对页 楠木材质的四平面春凳,呈长方体,长宽比例为2:1。四腿方材,牙板与腿足连接处以小弧面过渡,与马蹄足弧形呼应。方马蹄足形态收敛、古朴。座面下设置底板,藤屉与底板之间有约5毫米的空隙,这样既可增强藤屉牢度,又不失坐感弹性。

在盛夏里一个突然刮起风的阴郁下午,我们来到了艺术家秦一峰远离市区的家兼工作室。他收藏的那些珍贵的明代桌凳椅榻以日常的方式分散在各个功能性空间里。它们如此素朴却动人,既构成了他的工作场景,也构成了他的真实生活。摄影师在为拍摄艺术家肖像做准备,屋子里的灯关了,于是我们看见一切事物都浸润在半明半暗的灰色自然光里,显得阴凉、温和、静默,散发出一种超现实的幽远意味。

随后,我们的视线才落在那些挂在墙上的负片摄影上。它们的底色是铺满了整个画面的、极为均匀的深灰,凑近了才能看清画面中起伏涌动着深灰、浅灰的线条或轮廓,灰得发白的亮点偶尔闪现,仿佛沉郁的低音大提琴协奏之外响起了一记高音,思绪被带往不知所终的深处。如果艺术家完全不加阐释,观者很难辨认出画面中那些神秘的事物到底是什么。事实上,有些是枯萎的玫瑰花瓣,更多的是明式家具的残件。

从1995年收藏第一件明式家具至今,秦一峰的藏龄已有近30年。到后来,他只收藏明式家具中的素工家具。所谓“素工”,即不以雕工见长,“虽长短广狭不齐,置之斋室,必古雅可爱”。2006年,秦一峰开始制作《明式素工圆方形制》一书。在这期间,拍摄一张明式方桌桌脚之时,“以平面表达立体”的想法在他的脑海中浮现。由此他开始了长达10多年的负片摄影探索,以大画幅胶片相机创作负片,呈现出三维空间被压缩后的平面灰阶影像。

他最珍爱的素工收藏是一张两米多长的麻栗木四平面条桌。“它的形态看似简单,但内在丰富又复杂,与现代西方所说的‘极简完全不是一回事。你從这个端口看过去,这条边很挺、很漂亮,但它并不完全是直的。它的两条桌边是对应关系,但并不完全对称。它有一个起承转合的结构,中间放东西的地方是‘起,桌面两边是‘承,桌角是‘转,下面的马蹄是‘合。承重和变形是木料会遇到的最大难题,而这张大跨度的桌子没有为了使转折的地方更牢固而使用枨,因为桌子的正面和侧面都是有挓度的,这是非常难实现的。”桌子的桌面曾经扭曲变形,四条腿也断过,令他感到痛心的不是这些,而是它在经历修复之后才来到他手中,但他现在更想拍摄的正是它残缺的真实模样。

“我们此刻所踩的地板就是100多年前的老木头做的,它是一些树的遗骸,而我们坐着的明代椅子是另一些树的遗骸。它们与我们的交集就是衰变,它们的生死与我们相连,衰变是我必须面对和接纳的。这是我创作的基础。”他道出了一般人不太容易接受的观念,当我们欣赏一把完美的椅子或一块上好的木头时,事实上,我们也在欣赏一具“遗骸”。面对坏掉的桌子,秦一峰曾经也会感到难过。枯萎的玫瑰花瓣或家具的残件甚至只能算得上残肢,是剩余之物,通过拍摄它们,不断深入虚无之境,秦一峰以负片摄影这种具有高度审美和原创性的艺术形式揭示出关于生命与时间的哲学。

“你看这把灯挂椅,椅背中间的花纹漂亮极了,那是时间留下的痕迹。你再看这儿,上面的洞眼都是虫子蛀的。虫子并不知道它已经变成一把椅子,也不知道它是明代文化遗产。虫子以为它是一棵树,还在吃它呢。咱们有咱们的世界,虫子和树有它们的世界,它们还在继续。”所以,他不再为坏掉的桌子难过,而是坦然面对。这也暗示着艺术家对于自身进入衰老的生命状态的坦然接纳。

秦一峰形容自己的创作是“自相矛盾”的,就像自己用左右手分别用力往两端拽扯一根绳子,不容许有丝毫不对等。观者只看见绳子静止不动的状态,却无法感受到背后极致紧绷的张力。他所用的工具是致力于表现立体与真实感的相机,但他偏要将立体的事物拍成平面,并且固执地坚持只借助一种自然介质——阳光。于是,他像推石头的西西弗斯一样,每天追逐正午的太阳,等待阳光彻底消除事物阴影的那个瞬间,一次次尝试将精密的理性计算与极致的感性判断相结合。于是,他每天只能拍下一张照片,曝光时长可能是十几分钟,半个小时,最长的一次甚至等待了两个小时。即便如此,结果也并不总是尽如人意。可是第二天,他再次从头来过,周而复始。

现在,秦一峰将这种“自相矛盾”的状态往前再推进一步,他想尝试在日光底下拍出事物完全消失的画面。他知道那是几乎不可能的,除非在晚上没有丝毫光线的情况下,但他仍在不断尝试。就这样,每一天,他都直面虚无,极其认真地实践着。“那些制作明代素工家具的工匠明知自己不可能留下名字,但仍然做得那么好,我想他们是在尽一种本分。”如果艺术家也有一种本分,那或许就是不断尝试在虚无中构建新的形式和意义。

杨凯 毕业于英国创意艺术大学纯艺术专业(原肯特艺术与设计学院),现工作生活于北京、伦敦。

杨凯 变与不变

艺术家杨凯从2012年开始“画椅子”,每年多则画上五六张,少则专攻一张,10年间已经形成了一个39幅作品的系列《礼》。他反复将明式椅子的形象嵌入画面,但表现风格与创作手法却颇为先锋,亦随他当下的经历与心境产生着变化:椅子或独立于清净的背景之中,极致简练的线条甚显抽象;或附着于信息轰炸般的画面之上,看起来“格格不入”;或对影自身错位的虚像,胶着成一片“破碎的虚空”。杨凯想来,这个系列还会延续下去。“很多人问我,为什么一直‘画椅子?但我表现的并不是一把具体的椅子。”他说,“《礼》向来是矛盾却统一的,我是在记录,用我的方式和它不断产生关联,却也不断保持距离。”有趣的是,“椅子”或许正是“距离”的表现符号,通过“距离”看到的“变化”则是《礼》背后统一的逻辑。

杨凯将“礼”解读为一种“看不见、摸不着”的仪式感。出生、成长于山东烟台的他,曾在英国求学,在东西方文化融合的镜像中,回看自身背景的共性与关联。提起居住过的城市坎特伯雷,他侃侃而谈:“地处英国肯特郡,离东福尔海峡很近,最重要的城市中心是坎特伯雷大教堂,那也是整个英格兰的宗教中心。”他观察到,当地人的生活方式仍在传达着文化中的礼数,而这种贯穿、融入社会人文细枝末节的仪式感对他产生了很深的触动。“隔海相望”的距离,让杨凯反观自己所处的时代地域,那些“约定俗成”似乎抵不过时间的改变,抑或它们的形式还在,但想要传达的“使命”已在慢慢消逝。

于是杨凯选择了明式椅子作为符号,传递他的观察与记录“。中国的古建筑与家具一脉相承,反映的都是古人对待世界的态度。”明代建筑上承宋代营造法式,对于形式及做法有着严谨的制式与规定,而明式家具中的一些结构的构思又来源于建筑中的梁架结构,简单合理,绝无冗余浪费。杨凯认为:“明式审美是减法中的‘不能再减。”然而这个在当时情景无比合理、统一,甚至“天人合一”的态度与精神,因为时代特征太过明显,更需要细细思考后转译到当代语境。“我们的生活方式已与那个年代不一样了,无论多么地喜欢,或许都不能最恰当地使用它们。”杨凯如是说。因此,椅子变成了他创作中抽象的符号,如同来自历史时光中的一面镜子,几百年的“距离”照见的是他反观当下的思索。

杨凯笔下的明式椅子,从具象中得来再抽象化,入画后他再根据当时当刻从环境中观察、感受到的信息而不断将其做着改变。“某种程度上我们和椅子一样都是被外部环境、科技发展改变的群体,椅子的形态和它背后的精神一直在改变,我们也是。”尤其是可以类比的作品,体现的更是不同时空给予杨凯的创作反馈,比如,2015年的《礼二十七》与2019年的《礼三十五》,都有一把水墨描画的明式椅子游走于铺满印刷物料的背景之外。

若说起“变化中的不变”,除了明式椅子这个冷静、锋利的符号,杨凯的水墨画法也是《礼》系列的灵魂“。使用水墨是我的一种坚持,它是极大保留中国特色的素材。”杨凯的绘画启蒙就是水墨,画起来可谓“得心应手”,但他想要在作品中柔化人们对于水墨的敬畏感,就像随着《礼》系列变化的39件“椅子”,越往后形象越抽象,仿佛在另外一个维度变成了如数字、像素化的存在。“我不是用传统水墨画家的方式进行创作,我是根据这个作品的需要来搭配水墨,可能是纸、绢,也可能是丙烯、亚克力,甚至霓虹灯。”杨凯说,“文化与时代同步发展,可能在我们的能见范围内以另外一种形态延续它的使命。”

楊凯的工作室里,背景是他2020年创作的纸本水墨作品《礼三十八》,手上拿的是圈椅作品《无题》,材料为木头和宣纸。