在稳固的题型之外追求卓越与创新

冯渊

【关键词】高考,阅读题,教学建议

近几年是高中语文新课标、新教材逐步落实的关键年份。通过研究近两年高考语文试题的不变与变化,了解评价对教学的导向作用,很有必要。

2019 年9 月,北京、天津、上海、山东、辽宁、海南等6 个省市的学生开始使用2019 年版高中语文统编教材。今年是这批学生参加高考。

首批使用新教材的6 个省市中,只有京津沪3市独立命题。命题者在试卷中体现了新课标理念、新教材内容,如这3 个市的试卷中都出现了涉及整本书阅读的考题。

使用新教材的另外3 个省中,山东使用新高考Ⅰ卷,辽宁、海南使用新高考Ⅱ卷。由于使用新高考Ⅰ卷的其他6 个省、使用新高考Ⅱ卷的重庆市在2019 年9 月尚未使用新教材,这两份试卷须照顾到大部分使用2006 年人教版教材的考生,因此,新高考Ⅰ卷和Ⅱ卷不宜出现与新教材紧密联系的内容,但会体现新课标理念。

使用2006 年人教版教材的其他17 个省、区的考生,与他们对应的是全国甲乙两卷。试题相对稳定,其中出现的部分细微的变化,我们可以将其理解为命题者在向新课标致敬。

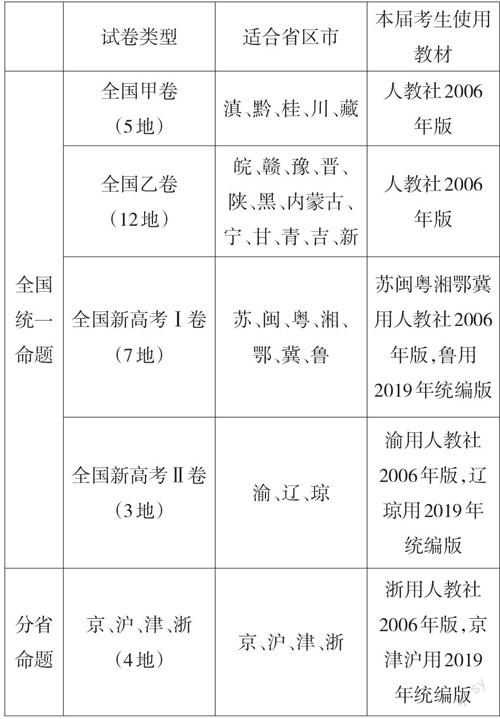

教材使用和对应试卷情况,详见下表。

全国卷覆盖地区最广,共有4 份试卷。限于篇幅,本文以全国甲卷、新高考Ⅰ卷为例,分析两年来阅读题在命题思路上的不变与变化;尤其需要注意的是,其中的变化反映了命题者在落实新课标理念方面的积极探索,命题的变化趋势必然对教学产生或明显或潜在的影响,不同的试卷释放的教学改革信息,值得教学研究者和一线教师关注。至于使用新教材且独立命题的京津沪试卷,则另作分析。

一、全国甲卷

试卷整体结构、内部分值分配不变。现代文阅读36 分,包括论述类文本(9 分)、实用类文本(12分)和文学类文本(15 分)。古诗文阅读28 分,包括文言文(19 分)和古诗(9 分)。

1. 不变:论述类文本和文言文,保持传统特色(1)论述类文本阅读2021 年试题阅读材料摘编自严佐之《〈中国目录学史〉导读》。严佐之是古籍整理研究专家,《中国目录学史》是史学家、目录学家姚名达的代表作。严佐之为这部重要的目录学史做的“导读”,全文一万多字,选文为第一部分。

2022 年试题阅读材料摘编自扬之水《“更想工人下手难”——〈中国金银器〉导言》。扬之水是名物研究专家,选文为其专著的导言。这篇导言原文近两万字,节选部分为导言的第一部分“本书主旨”。

三道客观题保持了多年不变的题型,考点为:理解分析原文内容,分析论点、论据与论证的关系,筛选、整合信息并作出判断。

【启示】统编语文教材必修上册设置了《乡土中国》整本书阅读单元。关于社科类著作的阅读策略,有论者指出,“在初步掌握全书基本内容的基础上,结合名家导读和该书目录,梳理出全书的论证过程、思路结构”[1],从作者自己或者专业学者撰写的导读入手,是初步了解全书内容和逻辑结构的阅读方法。两份试卷的论述类文本阅读材料选的都是名家名著的导读,也在提示教师如何处理整本书阅读的教学。

考点涉及的是阅读论述类文本的基本能力,教学中要反复训练学生的理解、分析、概括等能力,常抓不懈。

(2)文言文阅读2021 年试题取材于《宋史纪事本末·契丹盟好》,2022 年试题取材于《战国策·秦策二》。试题集中于断句、文本有关内容概述、解说古代文化名词和翻译画线句子等。

【启示】文言文的文本选择不限于纪传体,教师要教会学生多种叙事类文体(如纪事本末体、纪传体、国别体等)的阅读策略。下文在对新高考Ⅰ卷的分析中将其与全国甲卷进行比较论述,此处从简。

常见的实词、虚词、句式知识和句子翻译,是文言文教学应落实的基本内容,要反复夯实。涉及古代文化知识的词语不宜深究,因为考题中出现的多为常识。

2. 变化:实用类文本、文学类文本、古诗,强调多文本的比较阅读(1)实用类文本阅读两年的两道客观题(第4、第5 题)包括对阅读材料的理解、概括、分析、评价,均为常规试题。2022年的主观题(第6 题)“杂交水稻培育的成功有什么意义?请根据材料进行概括”与2021 年的主观题检测的都是概括能力。

2021 年的阅读材料摘编自特里斯坦·古利《水的密码》,是一千多字的独立文本。

2022 年出现的是三则材料,分别摘编自:袁隆平《杂交水稻培育的实践和理论》(一百多字)、雷毅《科学研究中的创造性思维与方法——以袁隆平“三系”法杂交水稻为例》(五百多字)以及李晏军《中国杂交水稻技术发展研究(1964~2010)》(二百多字)。

【启示】由独立文本的阅读到多个互有关联的片段文本的群文阅读,是一个需要引起足够注意的变化(全国乙卷以前出现过多文本阅读)。第一,生活中为获取信息或者新知,多为群文阅读,教学和测评是为了让学生适应未来生活的需要;第二,从多个文本中找到关联信息,需要筛选、概括能力,还需要对不同的文本进行比较阅读,根据要求提取合适的信息,相比于单独文本阅读,群文阅读的能力要求更高。虽然三则材料的总体字数比一篇文本的字数略有减少,但在多个文本之间穿行,材料本身就有干扰因素。因此,对于如何迅速获取、概括信息,教师要在教学中做好引导。

(2)文学类文本阅读2021 年选择的文本是王小鹰围绕拜谒普希金故居所写的一篇散文。

2022 年有两个相互关联的文本,一篇是王愿坚的《支队政委》(节选),另一篇是哈里森·索尔兹伯里的《长征:前所未闻的故事》(节选)。两个文本讲述的是同一个故事,哈里森记叙的是真人真事,属于非虚构作品;王愿坚在此基础上进行艺术加工,属于虚构作品。值得一提的是,2022 年试卷的第9题要求对两个文本进行比较分析。单个文学类文本的阅读题设计一般集中于内容和艺术特色的分析鉴赏,如对人物形象的分析,对作品主题、情节的赏析等。多个文学类文本的比較阅读,则要求从情节的完整性和写作的艺术性等角度进行比较分析。

【启示】两个相关文本的阅读,给命题带来了新的空间,除了上面第9 题用不同文本讲述同一个故事这种命题方式,还可以是:文学作品与短评的对照阅读,相近主题或同一艺术形式的作品的比较阅读,或者将整本书阅读与文学类文本的阅读整合起来,等等。这也提示教师要引领学生熟悉多文本的组合方式及阅读策略,从比较、对照、映衬、互证等角度去思考问题。

(3)古诗阅读2021 年选择的是陈师道的七律《和南丰先生出山之作》,2022 年选择的是两首五绝——欧阳修《画眉鸟》和文同《画眉禽》。从客观题来看,无论是单首阅读还是两首的比较阅读,命题方式、解题思路区别都不大;从主观题来看,两首比较阅读的难度明显加大。这一命题方式的依据是课程标准。课程标准的“学业质量水平”表上,对审美鉴赏素养的第四层级要求是:能比较两个以上的文学作品在主题、表现形式、作品风格上的异同。[2]同一题材的比较阅读不仅能开阔学生视野,还能培养学生的辩证思维。古诗中多有托物寄意之作,同样是写画眉鸟,在欧阳修笔下,它不愿困守金笼,向往林间,抒发的是诗人挣脱羁绊、向往自由的感情;在文同笔下,一开始,笼中的画眉鸣声并未引起他的注意,待忙完公务之后,在静寂的庭院里再听画眉叫,如同置身于千岩万壑之中,衬托出了诗人高洁出尘、闲散淡泊的人物形象。在不同的诗人笔下,在不同的欣赏时空,同一物象的表现有同有异,这是审美的常有形态。

【启示】比较阅读是培养学生辩证思维的契机。比较阅读能避免学生因阅历有限对传统意象形成错误的单一印象,如提到荷花必然高洁,提到柳树必然赠别。实际上,丰富的古诗宝藏中,同一物象的情感寄托既有传承积淀的因素,也有饱含诗人丰富个性从而发生歧异的地方。

二、新高考Ⅰ卷

试卷整体结构不变,内部分值略有变化。现代文阅读35 分,2021 年的论述类文本为19 分,文学类文本为16 分;2022 年的论述类文本为17 分,文学类文本为18 分。从其他省市的命题情况看,两类文体阅读,有的分值基本一致(如上海卷),有的是文学类远高于非文学类(如浙江卷)。这些分值的细微变化,不必过分解读。古诗文阅读分值没有变化,都是文言文19 分,古诗9 分。

1. 不变:古诗文考点一致,选材广泛,注意把握文体特征(1)文言文阅读2021 年新高考Ⅰ卷与全国甲卷一样,文言文阅读语料选取的都是“纪事本末体”,而过去的试卷所选语料多是“纪传体”。

这篇选自《资治通鉴纪事本末》里的“贞观君臣论治”,以君王治理天下应听取臣下意见为话题,记载了太宗皇帝虚心纳谏、大臣冒死进谏的故事,反映了唐代君臣为天下大治作出的积极努力。文章最后说,皇帝做不好的事,即使史官不记载,天下人也会记下来。太宗皇帝对此表示首肯。这些内容是中国历史上宝贵的关于天下治理的资源。试卷语料并非随意选择,应饱含或隐或显的教育功能。

这段“贞观君臣论治”应该会对考生产生积极、深远的影响。

2022 年新高考Ⅰ卷与全国甲卷一样,文言文阅读语料选自《战国策》。甲卷选的是“秦策二”中的“齐助楚攻秦”,新高考Ⅰ卷选的是“魏策三”中的“秦将伐魏”。

《战国策》是一部先秦国别史,主要内容是当时谋臣策士游说的种种谋策,反映了战国时期各国的政治、军事、外交活动和社会风貌。“秦将伐魏”是一段用阐明利害的方式请求救兵的外交辞令,也重在“言”的记叙;显示了孟尝君在战国风云变幻中善于利用外援保持魏国安定的过人谋略。晓之以理(利害)的言语交际艺术,也是中国传统文化中的精华之一。教材中的《邹忌讽齐王纳谏》《齐桓晋文之事》《鸿门宴》等都是显著例证。

试题有断句、内容概述、分析、翻译等常规题型;两年来涉及古代文化的加点词语解释分别是“甲子”“宗室”“海内”“庶务”和“寡人”“乘”“蔽”

“国门”,基本是常见词语,在复习教学中要夯实文言基础。

【启示】文言文阅读语料的选择可以是正史大传,也可以是个人写作的私家散传;可以是纪传体、国别体、纪事本末体,等等。虽然事离不了人,人离不了事,但不同的体裁,写法有差异。纪事本末体以“事”为主,纪传体以“人”为主,《战国策》则以“言”为主。教师在教学中,可从文体角度出发,分析记人、记事、记言文体的各自特点,让学生掌握不同体裁的叙事类文言文的阅读策略。

文言文试题相对稳定,教学中要让学生熟练掌握古汉语知识,让学生能读懂文言文内容。

(2)古诗阅读2021 年新高考Ⅰ卷选取的古诗是唐代诗人杨巨源的七律《寄江州白司马》,表现了对友人的劝勉;2022 年选取的是南宋理学家、诗人魏了翁的词作《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》,通过乡间风物的描写表现人生感慨。

唐诗注重在意象中含蓄表达诗人情志,宋代理学家的词作更善于以直接议论表达诗人的思考。因此,两道主观题的设计也各有偏重,杨巨源的诗要求考生分析诗人对友人的“委婉劝告”,而魏了翁的词要求考生分析词中谈到了“哪些做人的道理”。

吴乔在《围炉诗话》中说:“宋人作诗,欲人人知其意,故多直达。”宋人总是急不可耐地要人品咂出诗里的“理”,因而总要想方设法地给人以“我”的暗示、“我”的启发;宋人苦心孤诣地要人涵泳出诗里的“意”,于是总要半明半白半推半就地说出那话儿这谜底来。[3]魏了翁这首词作倒是鲜明地体现了宋人写诗填词好议论的习惯。

【启示】教会学生赏析古诗,要向学生介绍不同时代、不同流派的作品的基本风格以及突出的表现方式等,让学生借助注释,对诗人、作品特点有初步的了解,从而在解读时才不至于只见树木而不见森林。

2. 变化:现代文Ⅰ指向多文本的互证,现代文Ⅱ指向文本审美的独特性(1)现代文阅读Ⅰ2021 年新高考Ⅰ卷的现代文阅读Ⅰ,选择的语料是朱光潜和钱锺书关于《拉奥孔》的论述片段。

2022 年新高考Ⅰ卷的现代文阅读Ⅰ,选择的语料是习近平《加快构建中国特色哲学社会科学》和鄭敏《新诗百年探索与后新诗潮》。题量不变,分值由19分降为17 分。

关于多则材料的群文阅读,上文已有论述。这里主要比较试题设计上的细微变化。

三道客观题从对两则材料内容的理解分析、概括、材料之间的互证三个方面设计。两年无变化。两道主观题有细微变化,下面略作分析。

请简要分析材料一和材料二的论证思路。

(2021 年卷,第4 题)本题对两则材料结构思路的分析是孤立的、静止的,作答时只需要逐一梳理两则材料内部的逻辑关系,不能体现多则材料组成的语境下的相互印证关系。

“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。

(2022 年卷,第4 题)本题变化方向:阅读的基本功能是获取信息,获取信息的目的是为了运用信息。本题题干临时提供了新的材料——《论语》中的名句,成为“处理人际关系和国际关系的黄金准则”,与材料一构成了“群文”,要求用材料一分析这一现象。

【启示】这类试题的分析过程是动态的、互证式的,运用某则材料的观点去解释某种现象,锻炼了考生在现实生活中运用信息解决问题的能力。作答这种试题所需的思维水平高于静止的分析概括类试题。这种命题方式的启示还有,未来可以结合统编教材的整本书阅读设计试题,如援引《乡土中国》中的某个概念、某种观点,来解释现代文阅读中叙写的某种现象,达到不加大阅读量就能检测整本书阅读的目的。

嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

(2021 年卷,第5 题)如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。

(2022 年卷,第5 题)表面看起来,两道题表述类似,都要求结合材料谈谈自己的看法。其实是有区别的。

2021 年卷第5 题,在题干中提出了新的现象(嵇康、顾恺之对诗画的看法),然后要求考生用两则材料中的观点——诗与画的不同特点,来对此进行解释。这属于观点与材料的相互印证,是对原材料的动态的分析。

2022 年卷第5 题,难度不如2021 年卷第5 题,因为题干中的问题“如何推动中国古典诗论的‘创造性转化、创新性发展”,并未提供新的观点,而是转换一种提问方式,要求考生仅针对材料二的内容进行概括。如材料二末段“西方文论强调逻辑剖析,优点是落在文本實处和清晰的抽象概括”,可以将其提炼转换为“借鉴世界优秀文化,为我所用”,这正是推动中国古典诗论发展的路径。本题的分值也从上一年的6 分降为4 分,从思维水平上看是名实相符的。

【启示】现代文阅读主观题的发展趋势应遵循2021 年卷第5 题和2022 年卷第4 题的命题思路:用材料解释观点,强调在多则材料之间进行动态的分析,着眼于获取信息后的解释、运用,而非一般意义上的信息筛选、概括和转换。

(2)现代文阅读Ⅱ近两年的文学类文本阅读选的都是现代文学史上著名作家的作品。2021 年卷选的是卞之琳的小说《石门阵》,2022 年卷选的是冯至的小说《江上》。有趣的是,这两位作家在文学史上主要是以诗人名世的。

两道客观题命题方式近似,着眼于对内容的理解,对艺术特色的分析鉴赏,这里不讨论。两道主观题值得探讨。

王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?

(2021 年卷,第8 题)赏析某种艺术手法的效果,是文学类文本阅读常见的试题,一般从内容(让人身临其境)、形式(形成节奏,抓住听众)等角度回答。本题为4 分。

小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

(2021 年卷,第9 题)这也是常态试题,可从“门”的实际意义、指代意义、隐喻意义等角度分析。根据考生理解层次的丰富与否赋分。本题为6 分。

这两道题是教师平时训练很多、考生答题时感到熟悉的试题。

舟行江上,子胥的思绪随着他在江上的所见所感而逐步生发展开。请结合文中相关部分简要分析。

(2022 年卷,第8 题)渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

(2022 年卷,第9 题)第8题,没有指向具体的、考生习见的艺术手法,如前面的“反复”,而是要求分析“思绪”随“所见所感”生发展开这种写法。一般复习教程上不太可能将这种写法纳入艺术手法的范畴,这对习惯了答题套路的考生是一种挑战,需要考生适应每个文本写法上的独特性。因此,本题分值由4 分加到了6 分。

命题者抓住了这种非典型性的手法,考生只有真正理解了这种写法的特点,才有可能进行赏析,仅凭套路答题的考生可能会一头雾水。理解文本特点的考生,回答伍子胥江上的情绪变化与情节的关系就很容易,即风景使他平静—回忆起父兄之仇使他复仇心情膨胀—渔夫的平静使他从仇恨中解脱出来。

分析文学作品,要真正进入文本内部,理解文本结构和作者意图,理解主人公的细微情绪变化,不能仅靠答题套路来对待作品表现形式上无限的丰富性。本题比2021 年卷第8 题的命制更灵活,更具区分度。

第9 题是本卷的亮点。题干先告知考生渔夫拒剑自尽的故事,冯至对流传的历史故事进行改写,这是“故事新编”式的创作:伍子胥和渔夫的相遇是“故事”,两人之间发生的事情完全是“新编”。本题要求欣赏改编的艺术效果,这对考生的审美能力提出了较高要求。改编之后的主人公形象、小说的主旨、表现手法及文化内涵等都发生了变化,考生要对这些有自己的思考,要对原故事和改编的小说两种文本进行比较赏析,难度明显加大。原故事的主旨比较单一(主要表现渔夫的侠肝义胆),冯至的小说有更多的寄托,考生一般能概括出改编的小说主题在于表现渔夫对伍子胥精神上的救赎,但能否从现实意义、表现手法、文化内涵等角度深入剖析,就很难说了。

【启示】2021 年卷中的“‘ 门的多重含义”,考生作答时有明确的答题指向;而作答2022 年卷中的“改写的艺术效果”,许多考生可能不知从何下笔。这说明,命题样式越来越灵活。命题样式灵活的唯一目的是要求考生真正理解文本内涵,真正凭借自己在高中三年获取的文学类文本阅读与鉴赏策略去进行真实的审美活动。遗憾的是,语文课堂上这种真实的审美活动也很少发生,师生习惯的是答题公式。然而哪里有什么公式,文学作品最大的特点是每一篇的艺术个性都不一样。

学生只有与文本共情,让自己的感受越来越细腻,才有希望提高审美能力,才有可能懂得冯至改写的小说里,既运用了大量的语言和心理描写,重新塑造伍子胥形象,又在重塑中寄托了作者对人生、对仇怨的独特认识。

从以上分析可知,教师必须在课堂教学中有步骤地培养和提升学生针对多文本的比较阅读能力,运用信息解释现象、解决问题的理性思辨能力,以及欣赏独具个性的文学作品的审美能力。