助推理论的合法性与控制

[摘 要]助推理论自被提出以来已在西方国家广泛存在,虽然助推一词尚未出现在我国正式的法律文件当中,但助推行为在我国已被广泛运用在商业领域,且有渗入公共政策制定领域的趋势。在未来,以助推为代表的行为科学会更多更频繁的出现在公共政策制定者对社会的日常管理中。目前对助推行为的性质的认定以及其合法性的研究还存在着一定的局限性。助推行为的有效性与高度的自由裁量权内在契合,给助推行为的合法性控制问题设置了前提性障碍。针对此问题应当对助推行为的性质进行分类梳理后,论證助推行为的合法性空间,对不同类型的助推行为提出对应的合法性控制意见。

[关键词]助推;合法性控制;公权力

[中图分类号]D9200[文献标志码]A [文章编号]2095-0292(2022)01-0038-07

[收稿日期]2021-11-15

[作者简介]张子浩,中国人民公安大学博士研究生,研究方向:宪法学与行政法学。

一、引言

将行为科学纳入法律范围的思考最早可以追溯到20世纪60年代的美国。1958年美国学者格伦登·舒伯特(Glendon Schubert)就曾预言:若不将行为科学纳入公法学研究范围,本已经衰落的公法学研究,可能在下一代人之前就彻底死亡。凯斯西储大学内森·格伦斯坦(Nathan Grundstein)教授于1963年在论文中第一次尝试将行为科学理论与行政法结合。直到1974年,行为经济学家阿莫斯·特尔斯基(Amos Tversky)和丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)开始对决策环境改变所产生的认知偏见问题进行了研究。并得出了决策环境和其所导致的认知偏见可以对人们判断和决策产生影响的结论。丹尼尔·卡尼曼也凭借在行为科学领域的贡献获得了2002年诺贝尔经济学奖。

助推(nudging)理论结合了丹尼尔·卡尼曼等人行为科学的研究成果,起源于赫伯特·西蒙(Herbert Simon)在1957年提出的 “有限理性”的概念,最早由美国经济学家理查德塞勒(Richard Thaler)和法学家卡斯桑斯坦(Cass Sunstein)所提出。2008年,在他们合著的《助推:如何做出有关健康财富与幸福的最佳策》(Nudge: Improving Decisions About Health,Wealth,and Happiness)一书中,作者将“助推”定义为:“在不禁止任何选择或显著改变人们经济动机的情况下,以可预测的方式改变人们行为的方式。”[1]桑斯坦称这种“既保持选择自由,同时引导人们朝着正确的方向做出决定”的举措为“自由主义家长式作风”,其自由意志主义观点主要建立在约翰·穆勒(John Stuart Mill)的理论之上,该理论认为,个人自身可以确定自己的目标和实现目标的方式。同时,社会不应干涉个人选择,除非它能防止行为人对他人造成伤害。桑斯坦认为,穆勒的观点是以“理性行为人”为理论基础,而越来越多来源于现代心理学和行为经济学的证据表明完全的理性在行为世界并不存在,人们的“偏见”却无处不在。因此,国家应该采取家长式的行动,利用这些来自社会科学的新发现来识别和“抵消”因人们的偏见而可能出现的选择错误,并引导人们采取正确的行动。德国学者克里斯坦·舒伯特(Christian Schubert)将助推行为定义为通过利用认知偏见或者回应偏见来改变人们行为的干预措施。

虽然助推一词尚未出现在我国正式的法律文件当中,但在社会中普通公民的身边,助推行为已经广泛地存在,例如在商业领域中的大量运用,与此同时,对助推理论的运用还有渗入公共政策制定领域的趋势。助推行为通过行为科学的理论干预人类的决策过程,可能与宪法赋予公民的言论自由、隐私权等基本权利矛盾。由此引发两种对于助推行为的法律关切:第一,助推行为本身是否具有合法性;第二,助推所使用的手段与目的是否相称。传统的行政手段有着较为充分的监督与救济措施,而像助推行为这种无形的措施很难受到法律的关注与监督,尽管它们可能与传统行政手段有着同样的效果。

在此背景下,研究传统的行政权力控制和监督机制如何能够提供充分的保障,防止公权力对基于行为科学的新型社会管理手段滥用的可能性,确保助推理论的合理运用是一项紧迫的工作。目前为止,学界普遍将助推作为一个新的理论加以介绍,对助推行为性质的分析以及如何对助推进行合法性控制的研究仍然不够深入具体。认识到了现有这些研究的不足与缺陷,本文在国内外学者对助推理论的研究基础上,综合运用了案例分析法、分类法、规范分析等研究方法,试图对公权力在我国的社会治理中使用助推理论的合法性以及对其如何合理运用等问题进行尝试性地探究。随着近些年助推理论在全球的快速蔓延,在未来,行为科学可能将会更多更频繁的出现在社会治理之中。[2]在我国新行政法以及新型社会治理模式不断发展的背景下,系统探究助推理论以及相关重要问题,不仅具有较大的理论价值,而且还具有重要的实践意义。

二、助推理论的实践运用

虽然助推行为在我国还未出现在法律文件中,但这种新型的管理社会的方式在美国、英国等一些西方国家的政府中获得了广泛认可。作为助推一词创造者的桑斯坦,曾担任过奥巴马政府时期白宫信息与管制事务办公室(Office of Information and Regulatory Affairs)主任。此职位虽然没有清晰的职责要求,却对政府公共政策的制定有着较大的影响。同为《助推》一书作者的塞勒也曾是英国前首相戴维·卡梅伦的行为研究小组(BIT)的顾问,该小组一直试图将助推理论与政策制定相结合。在卡梅伦政府时期一系列针对公共政策制定者的报告和讨论文件就出自于他们之手。英国政府研究所(UK Institute of Government)在2010年发布了《思维空间报告》(MINDSPACE report),在很大程度上借鉴了“助推”理论:通过英国内阁办公室(Cabinet Office),BIT首次发布了《2010-2011年行为观察团队年度更新》(Behavioural In- sights Team Annual Update 2010-2011);法国总理战略分析中心也曾发表过一份名为“绿色推动力”的报告;与此同时,作为世界上最大的经济政治联合体的欧盟在其发表的一份名为《推动生活方式改善健康》的报告中也承认了助推理论在一些欧盟成员国政府中的存在,以及助推理论对未来人们生活的影响。324E6EBE-7361-4F1F-9753-56761C0697B4

消费者对于给定的选择,如果存在一个默认选项(即如果选择者什么都不做就会得到一个选项)那么我们可以预期会有大量的人最终会选择这个选项,不管这个选项对他们是否有好处。

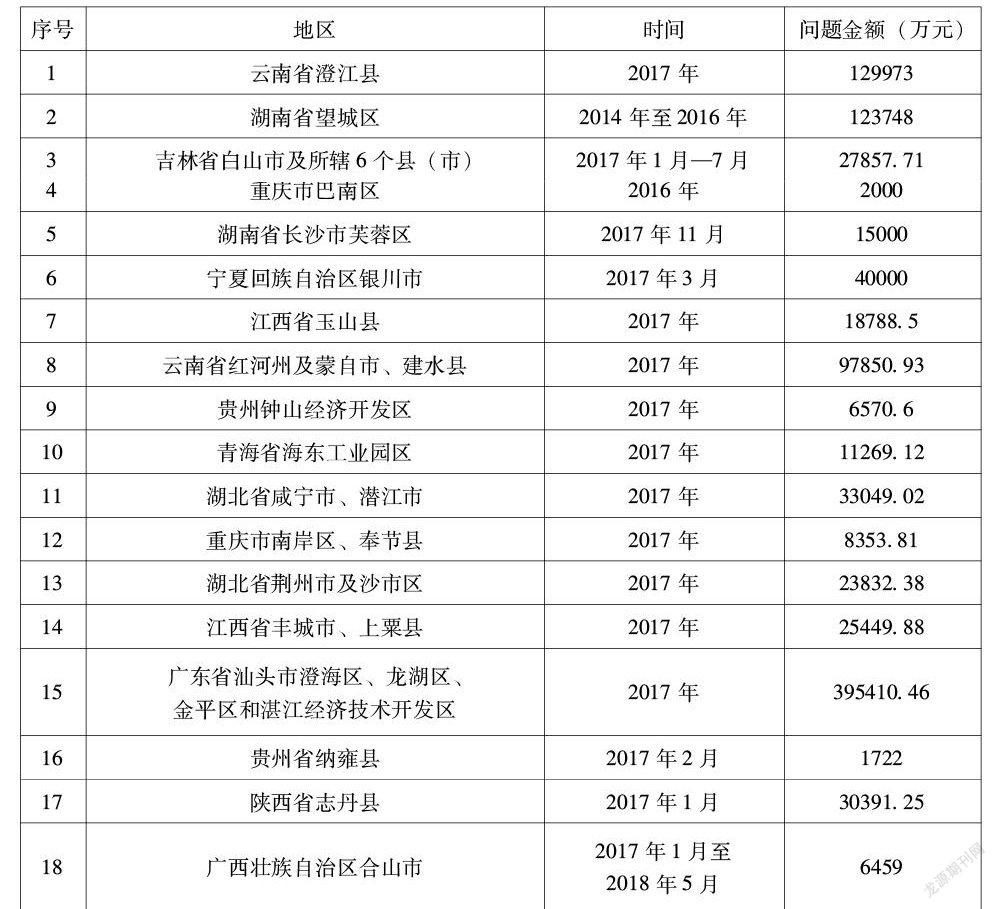

另一方面,我国公共政策的制定者们也在尝试将助推理论与行政行为相结合。例如:在税收征收的方面,给纳税人提前发送征税日期提醒,减少了纳税人对突如其来的征税的反感情绪,能够显著提高按时缴税率。在交通方面,我国高速路的部分危险路段上,交通管理部门会在道路上画一系列垂直于车辆的白色线条。线条间并不是等距的,而是随线条的延伸,间距不断缩小,给司机“车辆正在加速”的假象,使他们逐渐减慢车辆速度。但是,对助推理论不只存在正面与善意的运用。部分公共政策的制定者为达到其目的,利用“助推”行为可能损害公民的利益。例如我国部分省份长期存在的经济数据造假的情况,仅在2017-2018年,审计署公布的每季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果中,“虚增财政收入”的表述就出现过四次。涉及12个省级行政单位,虚增财政收入共计86.91亿元。[3]如下表所示。

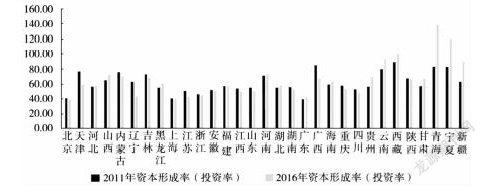

对数据进行伪造一方面是因为过去我国行政存在的唯经济数据论,经济数据的表现占官员政绩考核的很大比重;还有一个重要原因是,我国部分省份的经济增长长期以来过度依靠外来投资。如果用固定资产投资规模与 GDP 的比值来衡量各省经济对固定资产投资的依赖程度,则 2011 年和 2016 年各省经济增长对政府投资的依赖程度如图所示[4]。

2011年和2016年,我国的资本形成率分别是48.00%和44.20%。相比东部发达地区,西部不发达地区基础设施空间较大,GDP规模较小,因而资本形成率普遍较高。2011年,内蒙古、辽宁和天津的投资率均超过60%,远高于全国水平,其经济增长对投资的依赖性较大。[4]资金的引入不仅意味着GDP的增长,随之而来的还有先进技术、管理、设备、人才等,这些要素更易成为地方政绩的亮点。而伪造一份较为“出彩”的经济数据报告会对投资者关于本地区经济发展前景的判断产生误导,促使投资者因为虚假向好的经济前景来本地区投资。行政主体这种带有“哄骗”性质的行为也是助推行为另一种表现形式。

三、助推行为的性质勘明

我们在本文中所讨论的助推行为指的是由行政主体所实施的助推行为,是公法范畴的问题。不涉及助推理论在私法范畴的运用。在不同的领域中助推行为有着不同的存在形式,也可以作出不同的解释。结合助推行为的特点与公法领域中助推行为存在的形式,对于助推行为的概念我们可以尝试着下一个初步的定义,助推行为是行政主体为实现一定的行政目的,依法在其职权范围内,在不禁止其他选择的前提下,以可预测的方式引导人们行为的行政活动。对助推性质的思考主要集中在助推属于行政法律行为或是行政事实行为。

目前我国学术界对如何定义行政事实行为并无统一的意见,比较有代表性的观点为法律效力说和目的说。法律效力说的代表人物为姜明安、章剑生等人,此观点认为,行政事实行为是指 “行政主体不以产生法律约束力,而以影响或改变事实状态为目的实施的一种活动”。是否具有法律约束力的认定标准为 “是否可以产生、变更 和消灭行政法律关系”,“如行政机关根据 《测绘法》竖立一个测绘标志,它不对特定人产生法律上的约束力”。[5]章剑生教授进一步区分了法效果与法效力:“虽然行政机关在实施行政决定以外的其他行政行为时没有主观上的意思表示,但它们在客观上对行政相对人的权利和义务也产生了影响,这种影响只是 ‘法效果,并不具有行政行为那样的诸如存续力、执行力、 构成要件效力等 ‘法效力,这类行政行为被称为行政事实行为。”[6]也有学者将强制力做为法律效力的认定标准,如“行政指导对行政相对方造成的影响是通过行政相对方对行政指导的接受而发生的,如果行政相对方不听从行政指导,行政主体不能强制相对方接受。”[7]所以是否具有法律上的约束力或者强制力是此观点下对行政事实行为认定的核心。而支持目的说观点的学者认为:“行政事实行为是指行政主体在实施行政管理、履行服务职能过程中作出的不以设定、变更或消灭行政法律关系为目的的行为”。[8]结合法律效力说以及目的说两种观点,可以看出在认定助推性质时所遇到的难处。

首先,助推行为对于行政相对人并无法律上的约束力,助推并不会限制相对人选择的自由。对助推行为的接受与否相对人有权选择。但在上文所提到的“部分省份若以吸引外来投资为目的,伪造本省经济数据”的助推中,相对人无法知曉助推行为的存在。此类助推中,导致的相对人的权益受损,有行政机关意图造成的可能性。其次,助推行为的内容因形式的不同,对判断“是否形成、变更或消灭当事人的权利义务或者确认某项法律地位”的结果也不同。在“给纳税人提前发送征税日期提醒,减少了纳税人对突然的征税的反感情绪,能够显著提高按时缴税率”的例子中,助推行为并不涉及形成、变更或消灭当事人的权利义务或者确认某项法律地位。最后,在助推行为是否有明确的相对人这一问题上,答案也是不唯一的。在助推行为的实施中,大部分行为是面向公众的,公权力使用助推的目的是为了公共利益,这一类的助推行为并没有明确的相对人。但部分例如针对特定投资人,特定消费者的助推行为却存在着比较明确的相对人。可以看出,助推行为的形式错综复杂,不对助推理论的形式架构进行构建而只是一概而论的判断助推行为的性质,结果可能会陷入混乱的境地。

四、助推适用的法理反思

助推理论最早出现在商业领域,而不是在政府部门。长期以来,商界一直利用非认知方法来塑造我们的消费者偏好。比如超市中货品的价格与货品摆放的位置会通过影响我们的消费欲望的方式最终对消费行为产生影响。而在政治上对社会进行管理的方式还是多集中在“传统行政方法”上,例如,行政指令手段、法律手段等。随着时代发展,传统单一的行政手段已经不能满足于政府管理社会,公共决策者开始使用助推以促进符合人们作出自身和社会整体利益的行为。这样,政府可以以一种廉价而有效的方式影响公民的日常选择和行为,而无需诉诸强制措施,也不限制人们选择的自由。此种趋势引发了两种对于助推行为的法律关切:第一,助推行为本身是否具有合法性;第二,助推所使用的手段与目的是否适当。324E6EBE-7361-4F1F-9753-56761C0697B4

(一)助推可能危害到公民的宪法权利

“思想自由”是我国现行宪法关于规定公民具有言论自由出版自由等权利的基础。根据《中国人权百科全书》中的定义,思想自由是指,“进行思考,形成一定主张,意见和想法的权利。与信仰自由、表达自由、宗教自由、学术自由、出版自由等权利有密切的联系。巴黎高等商学院的阿尔贝托·阿莱曼诺(Alberto Alemanno)和亚历山大德罗·斯皮纳(Alessandro Spina)教授认为这种权利之间关系在涉及公权力使用助推行为时显得尤为突出。他们曾表示“行为知情监管干预的核心是改变个人的内部决策过程,以无形的设计为基础的干预旨在干涉个人的私人空间的完整性”。

(二)助推的易受操纵性

在对助推的反思中,具有代表性的声音是对“助推将会操纵我们做出选择”的批评,克里斯托弗·麦克拉登(Christopher McCrudden)和杰夫·金(Jeff King)曾在他们的文章中提出“助推事实上意味着被助推的人实际上要对决策结果负责,而实际上这个决策结果是另一个人选择的产物。”

根据学者艾伦伍德(Allan Wood)的总结,操纵行为的特点是以规避或颠覆人们理性决策过程的方式影响人们的选择。伍德确立了三种核心的操纵类型包括,强迫服从,利用情绪或性格弱点以及欺骗。[9]对助推涉及操纵的观点来源于助推对于透明度的缺失。在助推批评者的眼中,“透明度”与“操纵”密切相关。“如果一个助推行为的透明度无法达到要求,那么此助推就违背了人们的意愿,涉嫌人们的行为进行了操纵”。通过操纵来替人们的选择的方式并不符合现代民主国家的公共决策体系。也与自由选择、公众参与等民主理想背道而驰。这些反对者的声音质疑了在公共决策中采用助推的合法性和有效性。

五、助推适用的合法性控制

(一)助推适用的合法性空间

“合法性构成了治权的基础,是法治体制中开展政治活动的基础,合法性作为政治利益的表述,它标志着它所证明的政治体制是尽可能正义的。”[10]依法行政是现代行政法大厦的根基,是一切行政部门履行职责的依据。行政法系统的建立要求行政机关必须严格按照国会所制定的法律行政,并接受司法审查,但随着现代市场经济爆发式的发展,社会中开始快速,大量的出现亟待调整的新型社会关系,这一被斯图尔特称为“传送带”式的传统模式因其受制于现代民主国家法律制定程序复杂和长周期的弊病,法院判断行政行为是否合法,往往缺少来自于立法机关的清晰、肯定的标准。若还是单纯的要求依照法律行政,不仅无助于有序社会的形成,还易造成政府在调整社会关系时因无法可依而失位的局面,甚至出现“假如生活只由法律来规制,那么生活必定变成地狱。”的情况。[11]对于我国来说情况更加突出,我们这一代中国人经历着世界上罕见的国家高速发展时期。随之而来的是社会结构以及生活方式的日新月异,立法机关的法律产量面对快速变化的现实捉襟见肘,我们的正式法律制度时常刚刚适应新的变化就即将成为历史。在此背景下,各国开始由形式法制主义到实质法制主义转变。赋予了那些以参与、合作和非强制性为内容的新的社会治理手段一定的合法性空间,同时也赋予“行政合法”中“法”的更丰富的内涵,包括法理、法律原则、道德甚至社会所认同的习惯。日本法学家千叶正士曾指出,法律不仅只包括制定法,而应同时包括法律原理、官方法、非官方法,此三种内涵共同调整人类生活达到平衡。[12]现阶段我国正处于改革的深水区,社会中矛盾不断显现,民众对于传统的行政手段有着天然的抵触情绪,为了更好的,更有效的,成本更低的对社会进行管理,需要一种新的,更温和的手段。本文试着从形式合法与实质合法的两个方面探讨公权力使用助推的合法性问题。

1.公权力使用助推的形式合法性

助推的形式合法性体现于国家和执政党对于公权力使用助推的基本立场与接受程度。表现为实体法中的规定以及公权力使用助推的现状。助推在我国之所以能产生,其原因在于传统的行政管理方式的缺陷,以及对行政权治理社会实践中的需要。

第一,助推的合法律性。

宪法代表国家共同体的意志,也凝结了执政党对国家治理的基本立场。我国现行宪法第8条第3款规定:“国家保护城乡集体经济组织的合法的权利和利益,鼓励、指导和帮助集体经济的发展。”宪法第11条第 2款规定;“国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理。”宪法第26条第2款规定:“国家组织和鼓励植树造林,保护树木。”宪法中多处出现“指导”、“引导”、“提倡”、“帮助”、“鼓励”等措辞,体现了国家与执政党在“引導与帮助公民行为,做出选择”的问题上态度是一致与积极的。公权力使用助推的依据不仅存在于宪法,在其他实定法中也同样存在。例如,《中华人民共和国农业法》第29条规定:“县级以上人民政府应当制定农产品加工业和食品工业发展规划,引导农产品加工企业形成合理的区域布局和规模结构”。该法第61条规定:“有关地方人民政府,应当加强草原的保护、建设和管理、指导、组织农(牧)民和农(牧)业生产经营组织建设人工草场、饲草饲料基地和改良天然草原”。我国宪法与法律为政府介入公民生活,引导公民做出选择创造了形式合法性的前提。

第二,现代社会难以避免助推的产生与使用。

“我们每天的每一个小时,都已经由私人机构和公共机构为我们悄然的做出选择,正因为如此我们的生活变得更好,也更有主动性。如果我们非要做出所有与我们相关的决定,若没有这些帮助,我们将无法专注于我们真正所关心的事情,这样必定使我们失去自由。”日常生活中,助推对于人们来说难以避免。在人们构建自己行为的过程中,精神资源有限且容易耗尽。像电脑缓存,打开相同的网页内容时并不需要用到核心处理器,只需要打开之前缓存好的内容,这样节省了宝贵的核心处理器的性能来处理新的复杂的挑战。为了继续在这个世界上生存,人们需要利用我们周围环境,从而花费最少的稀缺的精神资源来扩展认知,达到目的。而助推无疑是一种很好的手段。当人们无法面对选择无法做出决策时,主要的原因是相关信息掌握的不充分。由于工作性质的原因,政策的制定者比普通民众更容易获得更加全面的消息,这些消息可能与普通民众的利益有密切的联系,但因为这些消息大多数都太过冗杂与细微。若将这些信息完整的呈现给每一个与信息相关的相对人,会增加给相对人巨大的决策成本。324E6EBE-7361-4F1F-9753-56761C0697B4

2.公权力使用助推的实质合法性

广义上,一种行政行为是否具有合法性不仅在于符合既定的实体法规则,而在于此行政行为是否具有可接受性。利普赛特认为,政治合法性(广义)的水平与意识形态的一致性状况有很大关系。意识形态的一致性是指人们在国家认同上表现出的思想观念的一致性。[13]与之观点类似的还有法国学者让马克·夸克,他认为,合法性(广义)并不限于法律,合法律性并不足以确立统治权利。法律并不能引起其自身对合法性的信仰。法律只是合法性的一个必要非充分条件,它和个体的赞同、社会的基本规范一起分享这种地位,即合法性理念是通过它与赞同、规范网络和法律这三个概念的关系来给出定义的。[10]因此,我们不能为了合法律性而赞同合法律性,合法律性只是合法性(广义)的一个维度。我国沈岿教授在其所著的《公法变迁与合法性》一书中提出了“开放反思的形式法治”的概念,也将“可接受性”作为判定行政行为合法的新的标准。可接受性来自于时间与空间两个维度。

空间维度上的可接受性要求使用助推行为需要公民广泛的参与与协商。但并非所有的助推行为都具有实质合法性。在民主社会,民众期望政府所作出的行为有明确的目的与方式,在不透明的情况下,利用民众偏见对其决策造成影响,会对助推行为的合法性产生质疑,传统助推理论的学者认为助推行为应当在不透明的情况下运行。就像荷兰政治学家马克·波文斯(Mark Bovens)所说,“助推生于黑暗”。

时间维度上看,在我国,政府参与影响民众的行为与选择有着悠久的历史,从计划经济时代民众几乎没有选择,到改革开放后,政府引导民众,社会中处处能体现家长主义的身影,虽然随着时代的发展,政府利用强制手段影响民众的行为已少有发生,但部分行政行为的实际内涵中,还带有计划经济模式的痕迹和影响。也因为中国共产党代表了最广大人民的根本利益,人民与执政党天然的关联性导致普通民众仍愿意将行使公权力的政府看作是共同的“父母”,民众希望政府对社会进行全方位管理的观点还相当普遍,民众对政府的信任还相当强烈。对于公权力使用助推的可接受性,社会的基本态度是积极的。因为宪法及法律的统筹要求以及社会传统习惯和现状为一些由行政主体所实施的助推行为提供了合法性的空间。

(二)助推的合法性限度

助推具有合法性空间,但部分助推行为的使用超过了必要的限度,在伤害行政相对人权益的同时,也会对传统的公权力管理社会的方式产生影响,造成法律对公权力监管的缺位。我们将在比例原则视角下,从目的正当性原则与必要性原则两个维度来探讨助推的合法性限度。

1.正当性原则

根据学界观点的更新,原本由适当性原则、必要性原则和狭义比例原则所构成的比例原则有了目的正当性的新的内涵。[14]意味着想要通过行政权来规范社会的行政主体,在作出行政行為的同时,必须受到目的正当性的指引。目的限度是限制行政主体使用助推的目的必须具有正当性。助推与所服务的公共利益之间的关系决定了在何种目的下可以实施助推行为。设计助推行为的初衷是提供给行政主体另一种可选择的更具接受性的管理社会的方式。但目前来看,对于助推行为,行政主体拥有过大的裁量权。行政主体在使用助推时,可能会因为不正当的目的,对相对人提供不正确的信息,从而影响相对人的认知空间,达到变相操纵相对人的目的,在如今互联网时代,公共权力甚至可以使用“大数据”等一些更准确、更有效的工具,以数据上的精确性实现一些特定的助推目标的选择。对于行政主体提供信息的目的性,西方国家仍保持着相当的警惕。以美国为例,根据美国《信息质量法》(Information Quality Act)内容,行政机构虽然控制着信息的内容与传播的方式,但该法案授权公民有权提交请愿书,要求纠正美国公共机构公布的涉嫌虚假或不正当的信息,该法案建立了内部审查机制,防止公共机构传播的信息缺乏“可靠性”、“实用性”、“客观性”和“完整性”。与此同时,美国食品和药物管理局(FDA)在近期也对在美国售卖的香烟包装上强制性的健康警告图形提出了质疑,质疑此公共机构提供信息的目的不是为相对人提供完整和客观的信息供其选择,而是为了引发“公民的情绪”。根据助推的分类方式,在对不同类型的助推的合法性限度进行规定时所采取的方式也有区别。

以上文中部分省份经济数据造假为例,表面上看,省级政府部门对本省份的经济数据进行阶段性的总结、整理与公布是法律所规定的义务,经济数据的公开有利于加强公民对于本省经济状况的了解。但对数据造假行为而言,此类助推的目的已变成了展现政绩与哄骗外来投资。所以对于I型和II型助推而言,首先需要查明的是行政主体使用此类助推的真实目的,了解了使用助推的目的后,再对目的进行正当性评判。这并不会减少助推的实际作用。对助推目的限度的要求是为了使行政主体对助推使用的目的符合宪法、法律、以及行政法基本原则等所确立的基本价值。

2.必要性原则

2010年和2011年英国上议院科学技术特别委员会对助推手段与传统行政管理手段相互关系的问题进行过调查。调查结果显示,在实践中助推会减少政府对其他传统行政管理手段的使用。相比于助推更高效,更低成本,以及更少引起人们的不良反应,传统的行政管理工具代价高昂。调查还发现“使用助推减少了公众参与和民主讨论的机会,有利于行政主体进行暗箱操作。”所以若对于“何时采用助推行为”不加以明晰,可能会危及到以证据为基础、有效的和具有成本效益的传统行政管理工具的发展。该报告提供了表格,并列举了可能的干预措施类型和示例。

追求社会政治秩序的合理性是协商民主的根本价值目标,为了实现这一目标,在正当目的之下,除助推行为以外,可供行政主体选择的软性管理方式还有许多,例如行政协议或行政指导等。所以何时选择助推行为,如何使用助推是我们现在需要解决的问题。在奥巴马政府时期,美国政府曾鼓励行政机构在设计或实施新的法规时借鉴或使用行为科学和社会科学的研究成果,通过对人类行为的准确理解与预测,行政机构将能够提出创新、有效和低成本的方法来实现管理目标。也是在这一时期,美国的法律文件中第一次将以助推为首的利用行为科学管理社会的方式纳入其监管之内。在奥巴马政府第13563号行政命令(EO)中,一条名为“灵活法案”的命令规定,“在相关、可行和符合行政目的的情况下…各机构应确定并考虑减轻负担并保持公众选择的灵活性和自由的监管方式。这些方式包括警告、适当的默认规则、披露要求以及以清晰易懂的形式向公众提供信息。”选择何种手段管理社会取决于行政裁量,鉴于助推行为的使用对行政主体选择传统行政管理手段的影响,在选择社会治理手段时应优先选择在成熟法律框架之内的传统的行政管理手段。当使用传统手段的成本过高或效果不佳时,才考虑选择使用助推的可能性。324E6EBE-7361-4F1F-9753-56761C0697B4

[参 考 文 献]

[1]Richard Thaler, Cass Sunstein. Nudge: Improving Decisions About Health,Wealth,and Happiness[M]. Yale University Press, 2008.

[2]Orly Lobel,On Amir,Stumble,Predict. Nudge: How Behavioral Economics Informs Law and Policy[J]. Columbia Law Review, 2008(9).

[3]中华人民共和国审计署2017-2018年季度性国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果[EB/OL]. http://www.audit.gov.cn/index.html .

[4]王欢, 郑旷怡. 部分省份近期调整统计数据的原因简析[J]. 中国市场,2018(36).

[5]姜明安. 行政法与行政訴讼法[M]. 北京:北京大学出版社, 高等教育出版社,2015.

[6]章剑生. 现代行政法总论[M]. 北京:法律出版社, 2014.

[7]王红建. 行政事实行为概念考[J]. 河北法学, 2009 (7).

[8]闫尔宝. 行政行为的性质界定与实务[M]. 北京:法律出版社, 2010.

[9]Allan Wood.Coercion, Manipulation, Exploitation in C Coons and M Weber (eds) Manipulation[M]. Oxford University Press, 2014.

[10][法]让-马克·夸克. 合法性与政治[M]. 佟新平, 王远飞, 译.北京:中央编译出版社, 2002.

[11][澳]欧根·埃利希. 法社会学原理[M]. 舒国滢,译. 北京:中国大百科全书出版社, 2009.

[12][日]千叶正士. 法律多元-从日本法律文化迈向一般理论[M]. 强世功,译.北京:中国政法大学出版社, 1997.

[13][美]利普赛特. 政治人[M]. 张绍宗, 译.上海:上海人民出版社, 1997.

[14]刘权. 目的正当性与比例原则的重构[J]. 中国法学2014(4).

[责任编辑 孙兰瑛]324E6EBE-7361-4F1F-9753-56761C0697B4