三孩生育政策背景下农村男性偏男生育意愿研究

叶婷 陈丽琴

[摘 要]随着三孩政策的落地,我国生育政策再次迎来调整,对生育意愿的研究又成为热议的话题。生理特征决定了妇女在生育过程中承担着主要的角色,这导致了以往大多数研究都聚焦在关注农村女性生育意愿的转变及其影响因素上,而忽视了从男性视角去探讨“他”真实的意愿生育性别是否发生了转变以及转变背后的原因。文章从男性视角出发,通过访谈得出了农村男性的偏男生育意愿正由强变弱的结论,显示了在不同的生活场域中,孩子对于家庭和父母的价值与功用在不同的时代发生着位移,而且与农村的社会经济发展紧密结合在一起。

[关键词]农村男性;意愿生育性别;性别偏好

[中图分类号]C92;C93 [文献标志码]A [文章编号]2095-0292(2022)01-0151-05

[收稿日期]2021-12-10

[基金项目]国家社会科学基金一般项目“乡村振兴战略下民族地区女性参与村庄治理研究”(20BMZ125)

[作者简介]叶婷,海南大学公共管理学院硕士研究生,研究方向:社会性别与公共政策;陈丽琴,海南大学公共管理学院教授,管理学博士,研究方向:社会性别与公共政策。

一、引言

2021年5月31日,中央政治局会议审议通过《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出为进一步优化生育政策,改善我国人口结构,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。男性意愿生育性别偏好的变迁是与国家的生育政策紧密结合在一起的。随着国家生育政策的调整以及社会经济结构的变化,男性的生育偏好也会随之改变。

在农村,改革开放以来特别是近些年,随着社会经济发展的转型、城镇化的加剧和农业生产方式的改变,女性在农业现代化和乡村振兴中成为了一支重要的力量,其独特性越来越凸现。女性社会地位的提高和自身能力的显现改变了中国传统“重男轻女”的生育观念,“男女均好”已成为大多数年轻人的选择。学者们也注意到这一现象,对建国以来农村女性意愿生育性别的变化进行了实证研究,指出在生育意愿上农村女性有了更多的想法并且在生育选择上越来越开始尊重自己的意愿和努力让自己的意愿变为现实,开始过渡到“我的生育我做主”[1]。尽管农村女性在生育问题上有了更多的自主权,但在家庭中生育行为需要夫妻双方甚至父辈一代来共同商量和决策,个体的生育偏好受到配偶或家庭的影响,但夫妻之间的生育意愿并不总是一致的。[2]即使女性能够做主,也要取决于家庭特别是丈夫的支持或反对的力度大小,否则容易引发家庭矛盾甚至婚姻解体。所以,在农村可能存在着生育的承担者虽然是女性、但生育的决策者和最终决定者却不一定是女性的现实。现在,学者们指出农村偏男意愿生育性别的弱化是乡村多元治理中“她力量”的崛起和妇女主体意识增强的必然结果,农村的生育现实在一定程度上折射了女性的意愿生育性别。但问题是这种生育结果是否是男性真实生育意愿的表达还是迫于种种客观现实而不得已的选择呢?因为在大多数人的印象中,“男孩偏好”有着极为深厚的社会传统和文化底蕴,是“中国农民生育需求的核心所在,是最难触动的”[3],而农村男性“传宗接代”的观念是“最难触动”中的“最硬骨头”,以前他们“砸锅卖铁”“背井离乡、颠沛流离”也是为了“生男孩”,“个人的生育行为是由其生育意愿转化而来”[4],那么农村的生育行为逐渐发生变化是经济、社会的发展和女性力量的强大等外在因素的影响还是男性自身生育意愿发生了变化呢?如果男性的生育性别偏好没有发生根本变化,那女性的生育自主能长期维持吗?要回答这些问题,就需要来了解农村男性真实的意愿生育性别,去探究隐藏在现象背后的事实。但由于生理特征决定了妇女在生育过程中承担着主要的角色,导致了以往大多数研究都聚焦在关注农村女性生育意愿的转变及其影响因素上,而忽视了从男性视角去探讨“他”真实的意愿生育性别是否发生了转变以及背后的原因。男性视角的缺乏使得影响农村意愿生育性别变化原因的研究显得不完整。因此,本文试图从男性的视角来研究农村意愿生育性别偏好的变化及其影响因素来作为女性视角研究的补充,从而来完整展现农村意愿生育性别偏好的变化图景。

二、理论分析工具和资料来源

(一)理论分析工具

论文试图运用场域理论和代际差异理论来对农村男性的意愿生育性别偏好在不同年代的表现以及偏好变迁的动因进行解释。布迪厄把“场域”定义为“各种位置之间存在的客观关系的一个网络或者一个构型”。[5]村庄场域的相对封闭的地理空间、熟人社会和较为稳定的人际关系网络大体决定了村庄中每个人的身份和“位置”,也因而形成了一段時间内稳定的社会结构和社会风俗,包括在特定时空的思维方式和惯习等,成为农民在村庄场域行为的环境和背景,影响着农民的行动和选择。但同时,村庄场域又是一个开放的系统,会随着外界环境的改变而不断改变或调整有形的地理空间和无形的客观关系和社会结构与社会文化。在特定村庄场域生活的农民,其各种选择都是他们利用自身的资源博弈和进行各种利益权衡比较之后得出的,包括生育选择和行为。

代际差异理论是在上个世纪50年代由德国社会学家卡尔·曼海姆提出的,是指因出生年代与成长背景的不同而导致的各代群之间在价值观、偏好、态度与行为等方面呈现出的具有差异性的群体特征。曼海姆认为“代”或“代群”是在社会与历史进程中具有共同体验的一群人。[6]由于不同的代群生活在不同的时代背景和场域中,这种共同的体验使这些人具有相似的经历,并产生了趋同的思考、行动模式和思想观念。这种趋同的思考和行动模式使得相同的代群有着大体相同的生育意愿和不同的代群有着不同的生育意愿、生育选择和生育行为,尽管同一代群在生育意愿上可能有些个体差异,但在群体上却显现了这个群体的共同特征,见图1。

(二)资料来源

本文的资料来源为2021年的暑假分别对湖北天门市和河南南阳市两个地区共53位农村男性的访谈,他们的年龄分布为:60岁及以上的农村老年男性有9位,45-59岁的农村男性为17位,30-44岁的农村男性为19位,20-29岁的农村青年男性8位。在访谈的对象中,课题组在不同的年龄段都有意识地选择了儿女双全的男性、只有儿子或只有女儿的男性、曾经违法运用B超一心想生男孩的男性、只有女儿但在国家“三胎”政策背景下能再生的男性、年轻的未婚男性等不同类别的代表,尽可能全方位倾听和了解不同年龄段、不同生育情况的农村男性的真实意愿生育的性别偏好。

三、解构与建构:影响农村男性意愿生育性别偏好的因素分析

正如费孝通所言,我国农村是一个典型的“乡土社会”,中国农村社会就是一个特定的场域,村民的各种社会行动和选择,会受到场域的制约,包括村民的生育行为和偏好也会受到所处空间的影响,即生育场域的制约,村民所处的生育场域主要包括生活场域、经济场域和文化场域。

(一)农民生活场域的改变为农村男性意愿生育性别偏好的变迁提供了时空注脚

场域理论框架下个体行动的逻辑是:在特定场域中形成的行为模式,也就是组织成员遵从集体行动逻辑,被制度变迁的压力和动力所催动流变。宏观国家制度调适和微观组织行动的相互影响和互相构建为特定组织场域的意义框定、信息交流及策略转变提供了新的行动方向。[7]因此,在不同的场域框架下农民的行为逻辑是不一样的,微观的个体会受到场域的影响,相同的生活场域会不自觉形成相同的行为逻辑,不同的生活场域会形成不同的代际差异。这反映在生育意愿上,就表现出了同一代大致相同的意愿生育性别,不同时代的人不同的意愿生育性别。因此,“场域”是影响农村男性意愿生育性别偏好的客观因素,具体是指客观世界中各种既定条件在实践中和经验积累中,灌注到行为者身体和行为之中,形成了行为者一种潜在的行为倾向,进而成为“惯习”。这种“惯习”反映在农村就直接表现为人们用传统农村那种生活积累和经验来观察世界、指导实践或者是来判断别人的行为,因而行成了“重男轻女”的“惯习”,直到在严酷的现实面前(如男孩娶不到老婆)才开始慢慢改变。惯习虽然会由于场域的变化而变化,但同样也是具有一定的稳定性的,这样也就使得传统的一些养儿防老、传宗接代等生育观念在老年男性身上还会继续存在。传统家庭生育经常会受到父辈的观念影响,而且对年轻人的生育起着举足轻重的作用。但是随着年轻人自主性的增强,极大地扭转了传统的父辈占家庭决策中核心地位的局面,年轻人在生育意愿和生育行为上的选择是“我的事情我做主”,至于父辈怎么想那是他们的事了。于是,农村男性意愿生育性别偏好在没有外界施加压力下加速变化了。

(二)文化场域解构男孩独有的“价值”和“收益”

文化场域即农村社会中的乡土性以及各种乡规民约和乡村风俗等。农村的乡土性决定了农村就是一个乡土社会,而乡土社会实则是一个“熟人社会”,这种没有陌生人的社会,也是人人都需要“顾面子”的社会。在农村“熟人”社会中,农民传统的生活价值包括个人生活的本体性价值和他人评价的社会价值性两方面。[8]正是由于有他人评价的社会性价值存在,才使村庄舆论力量有了存在的合理性和正义性,生活在村庄的人才有“生男孩自豪”和“生女孩抬不起头”的“面子”压力。这一切都使得农民处在紧密相关之中,唾沫星子能够淹死人,失去与自己密切相关的好评是所有村庄中的人都无法忍受的代价,农民不得不向村庄舆论妥协。但当代农村随着城镇化进程的推进,人们的生活方式也越来越与城镇趋同,农民市民化的程度越来越快,邻里之间关系也不似过去那样亲密,不再是那种知根知底的透明状态,人与人之间也逐渐有了一种熟悉的陌生感,农村的“熟人社会”已经变成“半熟人社会”了。另一方面,在外务工成长起来的新一代年轻人的生活环境和思想较之前辈都发生了很大变化,他们认为生育意愿和生育结果都是自家的事,他们不愿意去评价也更不乐意别人来评价她们。在这种文化场域变化的背景之下,“生男”还是“生女”在农村已经形成不了舆论压力,因此“生男孩”所带来的“社会评价收益”也已不复存在,男孩所带来的独特 “有名气和面子”的价值和收益正被逐渐地解构。

(三)经济场域重构女孩独有的“价值”和“收益”

经济场域主要指的是不同性别的孩子能够为家庭带来效益和收益的大小。伊斯特林在莱宾斯坦和贝克尔等人研究的基础上曾提出“生育分析的经济学框架”,指出夫妇的生育决策主要是由孩子的需求状况、产出因素及生育控制的代价这三个方面决定的。[9]可见,在生育的经济分析中,效用最大化是占主导地位的生育模型。莱宾斯坦和贝克尔从成本-效用的角度探讨了人们的生育行为,所谓孩子的“成本”是指父母生育抚养孩子的全部费用,外加父母投入时间的影子价格。也就是说如果孩子的净成本是正值,即父母投入的抚养费高于孩子提供的收益,则对孩子的需求就会降低,反之,如果孩子的净成本是负值,即父母的投入低于收益,则对孩子的需求就会升高。因此,意愿生育性别偏好也是在有限选择条件下对生育的不同性别结果进行成本收益比较权衡之后进行的策略选择。在不同的时代,家庭对孩子的收益期待是不同的,孩子对父母的价值效用也在不同的期待中发生了位移。与过去父母对孩子的经济价值期待相比,现在父母特别是家庭对孩子的非经济价值更加期待,而女孩很好地滿足了妇女的这种情感价值期待。因此,在男孩独有的“价值”和“收益”不断被解构的同时,女孩独有的非经济“价值”就在父母对孩子的“收益”偏好重新排序中逐渐被建构起来了。

尽管没有机构进行过专门的数据统计,但是访谈中很多男性都表示,在养育成本上,男孩在成长中的花费比女孩要多很多,而且这种花费是无止境的:考上大学了,不仅要攒钱支持他读书,而且还要攒钱为他在城市买房子;没有考上大学的,也要攒钱在市里买房好让他娶媳妇,房买了,还要准备彩礼;好不容易娶到媳妇,还要帮忙照顾孙子,承担孙子的日常生活费用……生女孩,尽管也要攒钱支持她读书,但一旦她毕业参加工作就可以松口气,是否资助女儿买房和是否帮忙照顾外孙是根据自己能力的大小和身体健康程度来决定的,而不是像儿子那样是不可推卸的责任。如果女孩生活在农村,对父母来说其养育成本会更加低廉,在外打工几年攒的钱足够女孩风光出嫁,而且由于女孩相对稀缺,能够享受到“婚姻挤压”所带来的高额附加值,这种附加值既包括经济上的收益也包括心理上对别人儿子挑挑拣拣所带来的优越感。与此同时,在孩子对父母的经济价值和养老价值逐步弱化的今天,女孩的体贴、对年老父母的照顾、逢年过节的探望和礼物都给父母孤寂的晚年带来了莫大的安慰。在访谈中,很多年老年人都表示:过节时,买新衣服和礼品给自己的是女儿;生病时,陪自己去求医问药的也是女儿;空闲时,陪着自己聊天的还是女儿;到年老或生病躺在床上不能动时,能够贴身照顾、承担床前侍奉义务的都是女儿。作为“父母小棉袄”的女儿所带来的情感价值和心理愉悦感是儿子不能比拟的。网上曾经报道,“父亲病危儿子赶回家办理后事,两三天后儿子问,‘你到底还死不死,我给公司就只请了7天的假,我回来是准备把你的丧事办完了再回去上班的,你这让我回去怎么给公司交代啊。’父亲听后选择自杀了。”在课题组调查的农村中,也存在二例这样的情况。

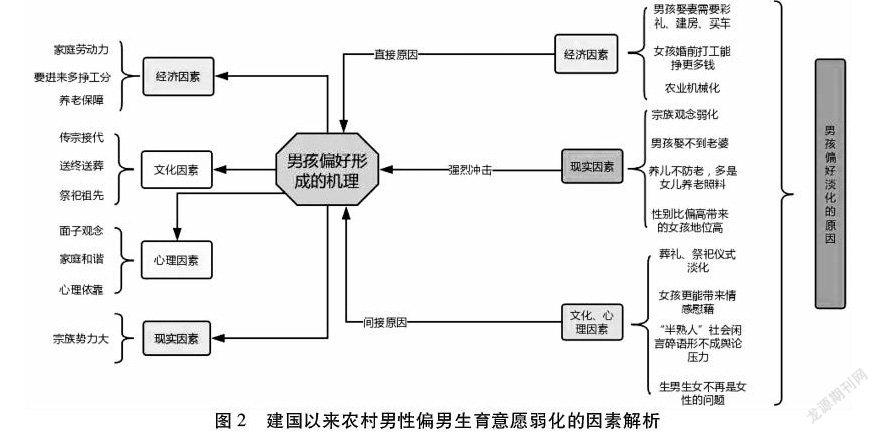

所以,农村男性意愿生育性别偏好的影响因素和内在作用机制,是具有深厚的经济理性和强烈的价值取向色彩的。在偏男生育意愿的各种形成因素不断被解构、“生女”所带来的“价值”和“收益”不断被彰显的社会环境中,男性在理性地进行收益权衡比较后,改变着自己的意愿生育偏好,调整着行为策略选择,从而使得偏男生育意愿由强烈逐渐走向弱化,见图2。

四、小结与思考

男性意愿生育性别偏好的变迁折射了孩子对于家庭和父母的价值与功用在不同的时代发生着位移。偏男生育意愿的弱化是农村男性基于对不同时代男孩与女孩在家庭中的“价值”和“收益”发生的变化进行理性认知后的现实选择。男性基于现实生活场域的观察和“前车之鉴”,会判断不同性别的孩子所能给家庭带来经济收益、社会收益和情感收益,从而得出“生男孩有用还是生女孩有用”的结论,从而进行性别偏好排序。在“最优”结果的导向下,他们会在国家政策允许的空间内选取最能达到预期结果的行为策略。所以改革开放前的男性偏男意愿生育,是在当时的社会经济条件所决定的场域中基于男孩能多挣工分、能耕田施肥的经济利益判断;21世纪男性的“生男生女一个样”或者“生女孩更好”的意愿生育性别偏好也同样是在村庄场域生活发生变化的背景下基于对“生男孩娶不到媳妇,送不起彩礼”“生女孩更贴心、更孝顺”等现实因素进行理性判断后的利益选择。从根本上说,男性对男孩和女孩的偏好主要取决于不同性别在不同时代和不同场域所具有的不同价值和收益,当男孩的经济贡献和社会评价的收益逐渐减弱、女孩的情感和心理依靠价值逐渐提升时,农村男性生育的性别偏好变为“男女均好”就成了很自然的选择。所以,在未来的政策导向上,如果国家能通过制度安排来切实提高生育女孩在家庭中的实用价值,进行利益诱导,让男性感到生育女孩不吃亏,那么这种实在的利益诱惑可能会让男性在现有决策权和选择权的基础上,为追求家庭利益的最大化而主动自愿地改变自己的生育意愿和生育行为。

尽管农村男性的偏男生育意愿正在不断弱化;但是不能否认的是,相比女性,男性的这种偏男生育意愿无论是弱化的程度还是弱化的进程都要缓慢的多。在访谈中,即使90岁的老太太在经历了个体生命历程后也对生男生女变得更为开明甚至都感叹“女儿更好”时,而同年代的男性还固守着“还是儿子能延续香火”的成见;在50岁左右的女性都在认同“女儿更贴心”的观念时,同年龄的男性却在担心“没儿子怕被人瞧不起”。可喜的是,在30岁左右的年轻人中,男女两性的意愿生育性别偏好开始了趋同并没有显现出明显差异了。同样,不能否认的是,男性的偏男生育意愿在农村仍然有一定的社会根基和心理基础,远没有达到瓦解的程度。可以说,生育意愿中的性别偏好变化还仅仅只是走到了“强烈的男孩偏好转向弱男孩偏好、无性别偏好”的初期阶段,远没有深入到“男孩偏好转向女孩偏好”的颠覆程度。尽管有少数男性表示甚至用行为支持了“女孩偏好”的意愿,但那毕竟只是少数思想比较“前卫”男性的做法。大多数男性的“女孩偏好”是被动地出于“生男孩娶不到老婆、出不起彩礼”的顾虑,如果没有这层顾虑,他们的真实选择可能又不一样了。那些家庭经济条件优越的男性的生育意愿和实际生育行为就证实了这点:他们还是希望生男孩,甚至“生两个男孩也乐意”,因为“养得起,也不担心娶不到媳妇”,更重要的是“还有矿要继承”。这说明了单纯的经济发展不一定能带来偏男生育意愿的根本改变。正如偏男生育意愿的形成是多种因素综合影响的结果,偏男生育意愿的完全消失也需要多种因素整合发力,这需要时间和空间。

[参 考 文 献]

[1]陈丽琴.从被动追随到主动选择:新中国成立以来农村妇女意愿生育性别偏好变迁及其原因[J].浙江社会科学,2019(9).

[2]卿石松,丁金宏.生育意愿中的独生属性与夫妻差异——基于上海市夫妻匹配数据的分析[J].中国人口科学,2015(5).

[3]穆光宗,陈俊杰.中国农民生育需求的层次结构[J].人口研究,1996(2).

[4]阳义南.初婚年龄推迟、婚龄差对生育意愿的影响[J].南方人口,2020(3).

[5][法]皮埃尔·布迪厄,[美]华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998.

[6]Parry E,Urwin P. Generational differences in work values: A review of theory and evidence[J].International Journal of Management Reviews,2011(1).

[7]皮埃爾·布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社,2003.

[8]贺雪峰.中国农民价值观的变迁及对乡村治理的影响——以辽宁大古村调查为例[J].学习与探索,2007(5).

[9]加里·S·贝克尔.人类行为的经济分析[M].王业宇,陈琪,译.上海:上海三联书店/上海人民出版,2008.

Abstract:With the implementation of the three-child policy, China's fertility policy is once again ushered in adjustments, and the study of fertility will become a hot topic again. Physiological characteristics determine that women play a major role in the fertility process. This has led most previous studies to focus on the transformation of rural women’s fertility willingness and its influencing factors, while neglecting to discuss "he" from a male perspective. "Whether the true intention to reproductive gender has changed and the reasons behind the change. From the perspective of men, the thesis concluded through interviews that rural men’s willingness to give birth to men is changing from strong to weak, and shows that in different life fields, the value and function of children for the family and parents has shifted at different times, and is closely integrated with the social and economic development of the countryside.

Key words:rural males; desire to have children; gender preference

[责任编辑 张 驰]