多波束测深系统水下地形测量关键技术与精度评估

祝慧敏

(江苏省测绘工程院,江苏 南京 210024)

0.引言

目前海洋基础建设是海洋资源开发的重要方向,海洋基础建设主要包括了海上风电系统、海上路由平台建设、海底电缆建设、海底管线建设、海洋钻探等,水下地形地貌的精准详细绘制是各类项目工程的建设基础,为详细了解海洋环境,准确获取海洋地形地貌,通常采用多波束测深技术[1]。多波束测深技术基于单频测深系统的回声探测原理,在传统单波束的基础上多波束测深技术融入了自动化成图、数字化记录、GNSS定位技术,与传统单波束技术相比探测面积大、分辨率高、工作效率更快,可进行条带覆盖式测量,突破了传统的点、线测量,实现了水下测量。现阶段多波束测量技术被广泛应用在海底管道检测、码头建设、水库测量、水文测量、河道疏浚以及海洋资源调查、海洋环境检查、水下打捞救援等多个领域。

多波束测深系统可快速获取大量点云数据,目前,一条测量带即可获取超十万个测点数据,针对如此庞大的点云数据必然存在大量的噪声数据,对地貌地物识别提高了难度。在考虑声速剖面、声纳参数以及实时海况等客观因素影响的情况下,有效的激光点云数据则会更少,反而噪声数据更多,为准确详细地获取水下地形地貌,需要对多波束测深系统所获数据进行滤波处理。由于受到海洋多径效应、实时海况等因素影响传统的滤波影响,为此本文选择具有鲁棒性的空间自适应波束形成算法进行滤波处理,结合实验与其他滤波方法进行了对比分析。

1.多波束测深系统原理

1.1 多波束测深系统工作原理

多波束测深系统利用换能器通过声信号发射扇形阵列,信号发射后经海底反射,可通过换能器接收窄波束内的散射信号,在换能器接收回波信号时,接收阵列会同步记录时间和回波角度。在此过程中声信号会在海底会形成一块矩形投影,通过声信号投影以及其他参数进行测深计算,通过测深值反向推导水下相应位置的高低,构建海底模型,获取水下地形地貌(如图1所示)。与单波束相比,多波束进行了技术突破,利用主动声呐系统,可以实现同步多个相邻窄波束的获取,测量过程中实现了带状覆盖测深,在带状区域内可进行多点测深,从单波束的“点-线”测深跨越实现了“线-面”测深。

图1 多波束测深原理图

1.2 多波束测深系统组成

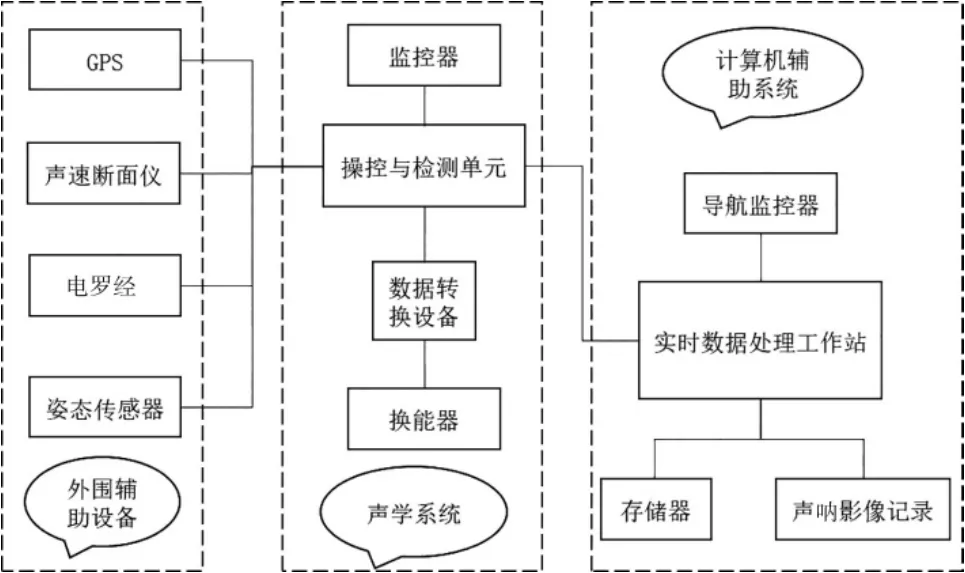

多波束测深系统由多个子系统组合的高度集成系统,主要包含了具有发射接收声信号的换能器阵列,记录轨迹形态的姿态传感器、深度传感器、导航传感器,声速探测的声速剖面仪,记录实时位置的导航传感器以及各类信息数字化处理设备。根据各子系统的不同特点大致可分为三类[2]:多波束声学单元、多波束辅助系统、计算机控制及数据处理系统(如图2所示):

图2 多波束测深系统组成

(1)多波束声学单元:包括换能器和声波信号控制设备,换能器主要负责声波波束的发射与接收,声波信号控制设备主要负责将声波信号转换为数字信号,并记录声波波束收发时间并进行距离计算。

(2)多波束辅助系统:包括GPS、电罗经等实时定位导航设备,用于位姿记录的姿态传感器,用于声速测量的声速剖面仪以及验潮仪等。

(3)计算机控制及数据处理系统:包括用于多波束数据控制处理的软硬件设备、进行数据实时同步展示的显示设备以及数据传输、存储、输出设备。

1.3 多波束测深误差分析

多波束是由多个单元组合后构成的复杂多元系统,同时在设备安装过程中容易发生安装位置精准度不够、数据采集过程中设备松动等问题,因此在利用多波束测深进行水下数据采集时会产生各种误差,其中粗差和系统误差对数据质量影响较为严重。为降低误差对数据质量的影响,提高测量精度,需进行误差校正处理。

2.多波束测深系统误差处理

基于统计学的多波束滤波方法算法简单,对于密度较低的噪声滤波效果较好,但存在自动化程度低、对于密度较大的噪声识别效果差、边界噪声区分不明显等问题。本文选择采用基于趋势面的多波束滤波方法,该方法在原有的统计学滤波的基础上融合数据空间分布关系算法,被广泛应用于多波束点云滤波处理中。

为解决复杂的水下地形滤波问题,可以在传统趋势面滤波法基础上,引入基于K-D树索引的空间自适应趋势面滤波算法。该方法首先对测深数据进行了分块处理,细化原始测深数据,单独对每个趋势面进行滤波,有效地解决了复杂地形多变的问题,同时提高了异常数据检测的能力,滤波数据更准确。

算法首先建立三维点云的K-D树索引,然后确定目标点的邻域信息,在利用邻域信息进行趋势面拟合的同时,对邻域内测深点的真实测量值与该点的趋势面拟合值之间的差值进行统计计算。当测深点的深度值与该点的趋势面拟合值之差在标准范围之外时,将该点定义为粗差予以剔除。完成上述步骤之后,转到下一个目标点再次进行趋势面检测,直到点云集中所有数据均通过趋势面检测[3]。

3.水下地形测量实施

结合具体工程项目对空间自适应趋势面法进行了实验,利用多波束测深系统进行水下地形探测时,为保障数据质量,首先应进行事前质量控制,具体质量要求包括[4]:导航定位误差距离范围需控制在两个波束间;测深系统各项误差源提出具体控制范围;测线布设及覆盖率需指定具体指标;考虑天气情况及实时海况。具体工作路线(如图3所示):

图3 多波束水下地形测量技术路线

3.1 测线布设

主测线布设:主测线采用平行于等深线走向布设并尽量兼顾测区长轴方向,相邻条幅的重叠率一般不低于15%。实测过程中,如果局部因水底起伏较大而设计测线达不到全覆盖时,应现场加密测线。检查线布设:垂直于主测线分布均匀,确保能普遍检查主测线;长度不小于主测线长度的5%。

3.2 安装校准

为保障多波束测深系统测量精度,获取换能器初始安装角度,消除系统安装误差,根据《海洋调查规范第10部分:海底地形地貌调查》(GB/T 12763.10—2007)规范要求,需要对设备进行校准。考虑实际安装过程中,换能器的各轴线位置存在一定的偏差,不能够完全保持平行,需要对偏差角度进行测量,具体校准参数包括横摇差(Roll)、纵摇差(Pitch)、艏摇差(Yaw)及船舶动吃水测定等,具体方法如下:

Roll、Pitch检校:在测区附件选取地形较平坦区域,在同一条测线上,以相同的船速进行往返测量,在软件中输入同一位置垂直航迹的地形剖面,计算各剖面线位置横摇、纵摇偏差值,取多组偏差值的平均值作为横摇、纵摇校准值。

Yaw检校:在检验测区范围内选择参考点,参考点应较为明显,在参考点两侧以相同船速同向进行测量,通过参考点向两侧测线作一条垂线,为了实现重合需改变艏向角度偏移量,从而计算艏向残差改正值。

利用软件求得横摇(Roll)改正值:0.17°;纵摇(Pitch):1.26°;艏摇(Yaw):3.15°。

3.3 声速剖面测量

声速剖面精度对多波束测深结果有着重要影响,在数据采集过程中,每次作业的前、中、后三个阶段都需要在测区两侧与中间位置进行声速剖面测量。具体要求有:单个声速剖面仪所在位置的控制范围应小于5km;测量时间间隔应小于6h;当测区范围内水域深度较深时,表面声速变化超过2m/s时应重新进行声速剖面测量。声速剖面测量的计算方法如下:投掷的位置选取需结合水深分色图,在水深较大、声速变化明显的位置进行投掷声剖仪;声剖仪的投掷需结合实际,合理控制下放速度,避免声剖仪进入淤泥;在进行声剖仪数据处理时,需结合软件进行声线弯曲修正。

4.质量分析

4.1 多波束测深数据预处理

为验证空间自适应滤波算法的合理性和精确性,可利用软件对原始测量数据进行预处理,具体流程如下:

(1)检查各项参数,包括各项校准参数、各传感器参数;

(2)使用软件创建项目-建立船型文件,根据相关格式标准,分别导入声速数据和潮位数据;

(3)将采集的原始数据导入软件中;

(4)对数据进行潮位改正、声速改正及合并;

(5)结合软件编辑功能对水深数据进行处理,并对粗差进行剔除;

(6)多波束数据处理软件具备半自动多波束滤波功能,其最佳分辨率可到达1m。利用软件建立实测地域图(Field Sheets),结合CUBE(Combined Uncertainty and Bathymetry Estimator)加权平均算法建立加权平均水深数据曲面(Base Surface),实现半自动滤波处理,导出相应文件格式后即可用于水深图的绘制。

4.2 数据分析

通过软件对原始测量数据进行预处理后,分别采用软件自带的CUBE加权平均算法、传统自适应滤波方法和改进后的空间自适应滤波方法对同一组多波束测深数据进行滤波处理,针对其滤波处理后水深测量精度进行了分析,结果(如表1所示):

表1 水深测量精度具体实验结果

由表1可知:在水下地形测量中,应用本文设计的多波束测深系统方法,平均水深测量精度最高可达95.4%,整体水深测量精度最高,实现了水深测量精的提升。

5.结束语

多波束测深系统在水下地形测量的应用取得了较好的效果,但也存在一系列问题。本文从多波束测深系统的工作原理、系统组成出发,详细介绍了多波束测深系统水下地形测量的技术流程,重点介绍了多波束设备安装的技术要点、设备校准方法、测线布设要求以及声剖测量方法。

针对多波束测深系统的误差来源进行了详细分析,在多波束测深系统在实际应用过程中,受水下复杂环境影响,易产生大量噪声的问题,选择了自适应趋势面滤波法进行噪声滤波处理,并对其算法原理和具体流程进行了详细论述,结合实际工作,对其进行了精度验证。