耶律楚材诗中茶文化模因的互文追溯与翻译*

⊙ 林 帜 姜 欣

(大连海事大学外国语学院,辽宁 大连 116026;大连理工大学外国语学院,辽宁 大连 116024)

由蒙古族建立的大一统元朝杂居着蒙古、汉、契丹、畏兀儿、女真等不同民族。正是由于“元代特殊的时代背景与民族因素,当时的中华茶文化不仅进一步在各地区、各民族、各阶层普及,而且其广泛吸收各方面积极因素,呈现出许多新的特点,见证与促进了各民族的交流与融合,中华民族文化认同意识的增强。”[1]在茶文化方面,元朝除了茶入元曲这一新的文学表现形式外,体现民族融合意蕴的茶诗也脍炙人口。元朝很多少数民族诗人深受汉文化熏陶,他们的创作既有对中国古典汉语诗歌的传承,也有“少数民族人们生活的场景,以及民族交流融合的痕迹”[2]。蒙元一朝契丹族文人耶律楚材就是这些少数民族诗人的杰出代表。

耶律楚材(1190—1244年)的蒙古语名叫吾图撒合里。他出身契丹贵族,其姓氏为辽朝国姓,而他的名字则源于《左传》中“虽楚之材,晋实用之”的典故。此外,他还号玉泉老人,字晋卿,可见其受汉文化影响至深。作为当时一位少数民族政治家,耶律楚材积极主张尊儒重文,“提出了‘华夷一统’的大中华民族的概念,这不仅在当时具有很重要的意义,需要勇气和智慧,而且对大中华民族概念的形成和中华民族的复兴,也有着极大的意义。”[3]31

耶律楚材在茶文化的传承上颇具建树。他精通品茗之道,还喜欢在饮茶时弹琴作诗,他的茶诗既自然清新,又多有典引。“同时,受北方少数民族气质的影响,其诗文兼备新奇、雄豪、自然、畅达、美而不华、气势磅礴的风格”。[4]《西域从王君玉乞茶因其韵》这部由七首诗构成的组诗便是耶律楚材茶诗的代表作。遗憾的是,耶律楚材的茶诗至今没有英译出版,这不利于打破国外对元朝茶文化完全“断层”的错误论断,如在日本文艺评论家冈仓天心的英语名作TheBookofTea中就谈道:“十三世纪蒙古人的铁骑征服了中国,中原落入元朝蛮族的统治,茶文化等中国宋代的辉煌成果遗失殆尽。”[5]

破除这一偏激误解,让世界了解中国茶文化的一脉相承与丰富多元是本文的初衷,而如何能借用耶律楚材茶诗的跨文化跨语际翻译表征出这种同源多方的互文相承是本文希望能达到的目的。

一、耶律楚材的组诗《西域从王君玉乞茶因其韵》

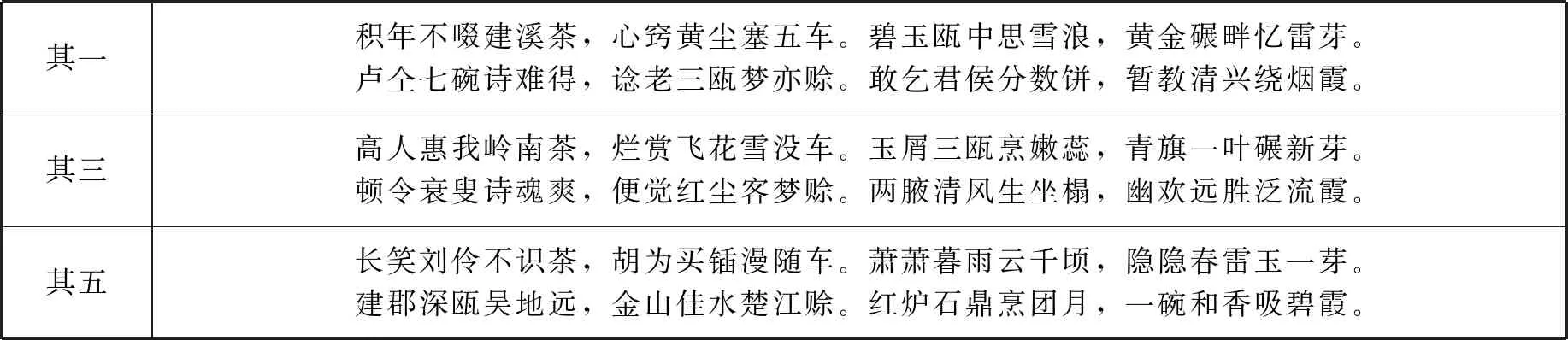

耶律楚材因深谙中原文化,被成吉思汗委任为辅臣出仕建州。他与那里出产的建溪茶结下不解之缘,也与知茶爱茶的汉族儒士王君玉结为挚友。茶不仅成为他生活中的必需,也构成他诗作的主题。《西域从王君玉乞茶因其韵》一组诗即描述了他在大漠镇守边关时思茶心切,向岭南好友王君玉讨要茶饼又如愿以偿的欢愉心境。这组诗共有七首同韵七律,将他想茶、乞茶、忆茶、碾茶、烹茶、赏茶、饮茶、颂茶的痴迷陶醉一气呵成,也将他血液中契丹人的豪爽奔放描写得淋漓尽致。下表是从中选出内含茶文化专用语与相关典故最丰富的三首:

表1 《西域从王君玉乞茶因其韵》

第一首诗写耶律楚材因几近痴狂的饥渴而向好友乞茶,展现出作者对建溪茶深深的眷恋。在结尾处,诗人叮嘱友人别忘记自己这个在梦中渴茗的伙伴。

第三首诗写茶给诗人带来的是久旱得甘霖的身心享受。在收到王君玉慷慨馈送的茶饼后,他迫不及待地碾、烹、赏、饮。一连几碗琼浆般的建溪茶汤入口,总算让过足了茶瘾的诗人神清气爽、两腋生风,倦怠的头脑变得惬意爽快,几近枯竭的文思也开始涌动。

在第五首诗中,耶律楚材以茶与酒两种饮品的比较来谈人论世。他批评纵酒放达的晋朝诗人刘伶沉迷于酒而不懂赏茶,可笑可悲。可见在耶律楚材眼中,茶是天地精华提神醒脑之物,而酒是乱性误事的俗物,舍茶纵酒实为愚蠢之举。

显而易见,“就耶律楚材诗歌的思想内容而言,表现‘华夷一统,共享太平’的思想最值得重视。”[3]31诗中所赞美的茶就是产于建溪一带的武夷茶,他所描述的煮茶和饮茶之道也就是汉族文人喜闻乐见的方式,没有什么华夷之异。有的只是对各民族同胞水乳交融情感的自然流露:要像卢仝那样飘逸洒脱的饮茶、要学赵州从谂禅师那样修身养性的参禅、要鄙视刘伶愚蠢可笑的舍茶纵酒,“表明了自己突破传统、主张融合的民族观”[6]。这些思想内容使得耶律楚材的茶诗充满了多元民族和谐共融的意韵。需要特别指出的是,律耶律楚材的茶诗不仅描绘了茶如清风烟霞的幽雅恬静,同时也展示了作者草原民族的豪爽直率和驰骋在黄沙蔽天西域疆场的战略家气势。茶文化学者施由明先生指出“跟随成吉思汗西征的耶律楚材是一位对茶文化有独到体验的品茶高手,他的茶诗颇有意境。……从中国各少数民族的茶文化,我们可感悟到中国各少数民族有其共同的民族性,这就是实实在在而又智慧地去活着。”[7]

二、茶文化互文模因在耶律楚材诗中的传承

耶律楚材对唐宋茶人颂茶时专精用语的熟稔使用,可称得上是对茶文化模因的一种有效传承。“模因”(meme)一词是与“基因”相类比派生出的文化学概念,并由此发展出类似达尔文生物进化论的模因论(memetics)[8]。作为通过非遗传的方式传递社会文化与文明的基本单元,模因的传承功能是靠不断的复制,以及变异进化的能力,而语言是模因最常寓的宿体及传播的载体,“模因论就从动因原理来解释语言的发生,把复制和仿拟、套用等言语现象看作类似生物基因衍生的一种传承”[9]。如同生物进化中的优胜劣汰,模因也并非都有机会存活繁衍,“只有那些能够引起高度真实而又长期保存在记忆中的有效模因才能够造成这种互文性的发生”[10],而达不到被社会大众所接受程度的模因会在优胜劣汰中被淘汰。“互文性的形成是模因选择、复制和变异的过程”[11]。

具体到茶文化,自古以来茶就是我国社会生活中雅俗共赏的热点之一,在古代最初论茶咏茗的文赋诗词中诞生的专精用语就成了这一领域的元模因,他人后人的不断互用造就了茶文化模因大量形成的机遇。随着各朝代的发展变化,那些具备了优胜条件的模因通过互文本(包括口头与文字)的复制进入新的文本宿体,又引发新的同化反应。中国茶文化典籍的特点之一就是文本内与文本间超强的互文性,这与它们都源自同一且中国独有的传统语域有直接关系。很多颇具权威意义的茶相关术语典故等都已经或正在发展成为饱含大量茶文化信息的优质模因,继而又被后续的茶诗茶文互文仿拟引用,逐渐发展定型成新的有效模因。

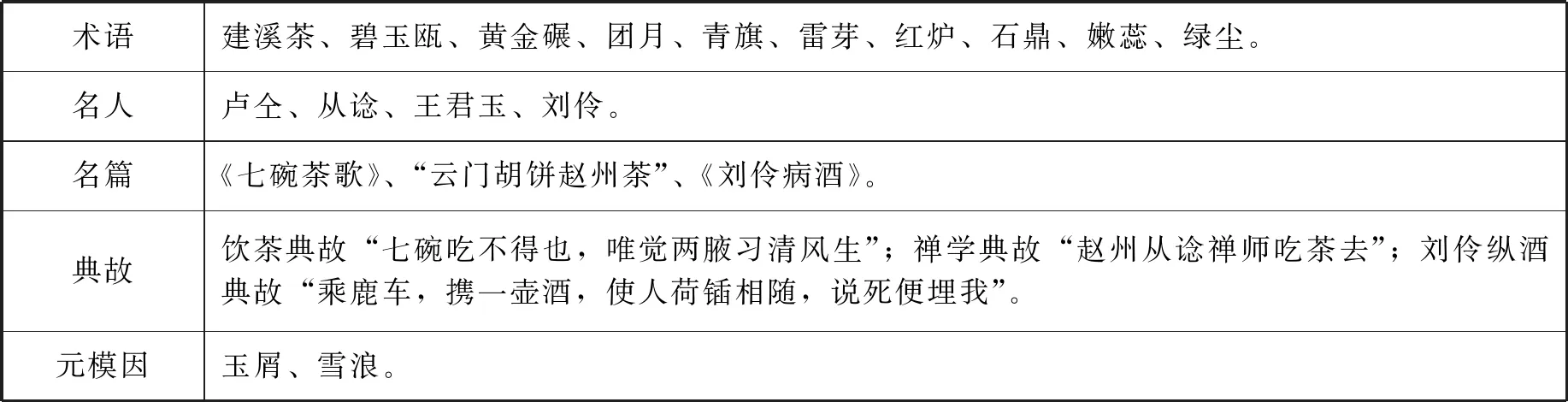

耶律楚材的茶诗中最明显的互文特征是对魏晋唐宋历代茶文化名人、典故、茶学术语等文化模因的复制,用人们耳熟能详的名人名句唤起读者头脑中已有的文化遗产记忆。这一过程不仅提高了耶律楚材自身作品的影响力,更因此串联起以元朝作为过渡的唐宋与明清茶文化模因的一脉相承,形成中国茶文化发展传播的有机体。下表中展示了从《西域从王君玉乞茶因其韵》摘选的三首茶诗的明引暗喻:

表2 耶律楚材诗中的茶文化模因

表2中的“术语”指最初专属于或后来专属于茶叶种植、采摘、加工、品评的用语,如“团月”指茶饼,“青旗”指茶芽;“名人”指对茶文化发展意义非凡之人,如被许多亚洲国家称为“茶仙”的卢仝;“名篇”多指为爱茶人熟知喜爱或与茶相关的作品或其中的名句,而“典故”则多指流传下来的与茶相关的轶事。这些具有中国传统茶文化特色的表达都已经成为能够引起高度真实而又长期保存在记忆中的有效模因。“元模因”则指模因追根溯源的初始点,例如耶律楚材用“玉屑”喻指碾碎的茶末,“雪浪”喻指茶末在沸水中翻滚呈现的洁白茶汤。需要指出的是,至元朝,全新的茶文化模因已较少,“雪浪”抑或是陆龟蒙《煮茶》一诗中“看煮松上雪,时于浪花里”的重新组合。随着耶律楚材的声名远扬,他茶诗中用到的“雪浪”“玉屑”也深为爱茶人喜爱赞赏,成为具有感染力的新模因。这种周而复始的过程促使中国传统茶文化模因不断繁衍,茶文化就在这样环环相扣的互文关联中得以传承和发展。

三、耶律楚材诗中茶文化的互文模因追溯与翻译

文化模因是对外翻译中的难点和重点,因需要尽量保留它们的内涵,外延也需尽量靠近,才能保证它们在不同的载体与宿体中的文化特色与可辨识性,同时注意与已有译法的一致性或纠错度。由于中华茶文化外译有限,过度保留异质性有可能会影响目标语读者的理解。笔者在翻译耶律楚材茶诗过程中,只要牵涉茶文化模因,都会非常慎重地参阅大量古代茶书茶文,参照大中华文库系列中《茶经》《续茶经》中的英语表达,再根据上下文背景与诗句的长短韵律做适当调整。下文仅以耶律楚材的第一首诗为例,说明对文化模因发展演变的互文追踪有助于维护茶文化模因的传承,提升茶典籍对外翻译传播中的一致性和标准化程度。

1.“积年不啜建溪茶,心窍黄尘塞五车”

本句中的“建溪茶”产于福建建溪流域的武夷山,又名建茶、建州茶、武夷茶,即宋代诗人苏轼提及的“武夷溪边粟粒芽”,也即范仲淹赞赏过的“建溪官茶天下绝”。在清朝权威茶书《续茶经》中,“建溪茶”先后数十次出现,其模因追踪线索及其英译如下:

(1)宋徽宗赵佶的《大观茶论》:而本朝之兴,岁修建溪之贡。(Ever since the advent of this great dynasty,the yearly tribute tea produced by Jian Stream to the imperial palace has become a stylish practice.)

(2)宋代茶人宋子安《东溪试茶录》:建溪茶比他郡最先。(Tea plants in Jianxi germinate much earlier than those in other places.)

(3)宋代诗人林逋的《茶》:石碾轻飞瑟瑟尘,乳花烹出建溪春。(Roller revolving spills out tea-dust nice,Milky Jianxi buds inside the pot rise.)

(4)宋代诗人欧阳的《和原父扬州六题·时会堂二首》:修积雪犹封蒙顶树,惊雷未发建溪春。中州地暖萌芽早,入贡宜先百物新。(Snow still crowns bushes on Mengding,Vernal thunders doze by Jiangxi Spring.Here in the warm hub tea’s already budding,Heavenly favor only such early tributes bring.)

参照以上的模因线索追溯,“建溪茶”被译作Tea from Jian Stream,音译加直译维护了这一名茶的原产地,使其原汁原味地渗入进异域文化。“积年不啜”转译为“长久的思念”,“黄尘”是对西域地理风貌的生动描述,英语中直译为yellow sand。这首诗的前两句视上下文或诗句长短押韵英译为:I miss tea from Jian Stream for so long,My chest is all clotted with yellow sand.

2.“碧玉瓯中思雪浪,黄金碾畔忆雷芽”

“瓯”和“碾”作为茶具术语可以追溯到晋朝,其元模因基本形成于唐朝茶圣陆羽撰写的世界首部茶著《茶经》。此句中的“碧玉瓯”是对盛茶的陶、瓷容器的赞誉,晋朝诗人杜毓的《荈赋》中就有“器择陶拣,出自东瓯”。而“黄金碾”则是对碾压茶末工具的美称。这两个术语英译可参见以下例句:

(1)唐朝茶圣陆羽《茶经》第四章:瓯,越也。瓯,越州上,口唇不卷,底圈而浅。(So it is recorded in“Ode to Tea”by Lu Yu in the Tong Dynasty:“To select the top chinaware,Dong’ou is the best place”.Here the place“Dong’ou”refers to Yuezhou in Zhejiang.Yuezhou kilns turn out well-famed tea bowls.Unlike common bowls,the upper rim of a Yuezhou bowl does not curl outward,and the base loop of it is shallow and rolled inward.)

(2)唐朝茶圣陆羽的《茶经》第四章:碾以橘木为之,次以梨、桑、桐、柘为之。(Orange wood is an ideal material for the tea roller,though pear,mulberry,or tung wood could be used as well.)

(3)北宋文学家范仲淹的《采茶歌》:黄金碾畔绿尘飞,碧玉瓯中翠涛起。(From a golden grind,verdant waves billow,In jade cups,emerald flakes overflow.)

这是与耶律楚材此句互文关联最为直接的诗句。耶律楚材以“雪浪”对应范公的“绿尘”来指代茶末,以“翠涛”对应“雷芽”,指早春雷声中绽出的鲜嫩茶叶。如此一来,茶具玉般碧绿的颜色、茶末如白雪般的晶莹、茶碾如黄金般的闪烁、茶芽在隆隆春雷后的绽放碰撞交融,建构起具有通感审美的组合,韵脚也正好与前两句的结尾词long和sand合辙押韵成对:The jade pot reminds me of snowy buds throng,/ The golden roller,a memory of dewy lush land.

3.“卢仝七碗诗难得,谂老三瓯梦亦赊”

此句中的互文关联尤为明显,其核心模因是两位茶文化名人:唐朝大诗人卢仝和唐代禅宗大德从谂禅师。卢仝在诗人云集的唐代以一首“七碗茶歌”独领风骚,被尊称为“茶仙”。“七碗茶歌”是从《走笔谢孟谏议寄新茶》中摘选的精彩片段,寥寥数句写出了饮茶的美妙意境:“一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,惟有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”说明喝茶可助诗兴,还可让人远离尘嚣浊世,甚至能羽化而成仙,是何等的身心享受。

至于赵州禅师从谂的“三瓯”之所以成为茶文化的著名典故,是因为对三个关于参禅提问,从谂禅师连续三次回答“吃茶去”。禅宗强调自身领悟,“吃茶去”三个字阐明参禅和吃茶一样,个中滋味要靠自己体悟。“茶禅一味”说明茶道精神与禅学相通。至此之后,“卢仝七碗”“谂老三瓯”“吃茶去”“清风”等都成为茶文化领域享有盛誉的优质模因。以下是几个相关模因线索例句及其英译:

(1)清朝茶人陆廷灿著《续茶经》第七章“茶之事”:僧问谷泉禅师曰:“未审客来,如何祗待?”师曰:“云门胡饼赵州茶”(A monk asked a question to a Buddhist Master,Guquan,“If a guest calls in unexpectedly,what should be used to treat him?”“Cake from Yunmen and Tea from Zhaozhou.”)

(2)宋朝诗人刘士亨著《谢璘上人惠桂花茶》:玉川句好无才续,我欲逃禅问赵州。(Lu Tong’s tea ode proves too charming to mold,I’m to escape but pause for Zhaozhou tea code.)

(3)唐朝诗人卢仝的《七碗茶歌》:七碗吃不得也,唯觉两腋习清风生。(It’s only too good to have the seventh bowl,In armpits holy air lifts my body and soul!)

(4)宋朝诗人杨万里的《澹庵坐上观显上人分茶》:紫薇仙人乌角巾,唤我看起清风生。(Immortal from above guides me the Way,Seven bowls endow me high in holy air.)(因主题为茶,“紫薇仙人乌角巾”笼统意译为Immortal from above。这句也应与“七碗茶歌相关”,此处紫薇仙人应为“六碗通仙灵”中的仙灵,也与后一句“清风生”相连接。)

在本诗句的翻译中,笔者直译了“卢仝七碗”和“谂老三瓯”。为使目标语读者不至于混淆,将“谂老”调整为原名“从谂”,将“三瓯”转译为“sip(啜品)”,外显了“吃茶去”三个字中包含的“品尝、思索、体味”的内涵。卢仝的茶诗被赞为“the holy ode”,也互文了“清风”中holy的共核。“梦亦赊”被转译为“一种冥思的方法”,可以说是内核的一种外延,继承并且发展了茶文化的优质模因,ode和mode也押上了尾韵:Lu Tong’s seven bowls stimulate the holy ode,Cong Shen’s three sips make the musing mode.

4.“敢乞君侯分数饼,暂教清兴绕烟霞”

“乞茶”是茶文化领域特有的现象,传说中有“陆羽讨茶”“苏轼乞茶”的佳话。爱茶至深的友人间互讨互惠好茶演绎出很多美文。《走笔谢孟谏议寄新茶》是唐代诗人卢仝品尝友人所赠新茶之后的即兴作品。唐代诗人姚合的《乞新茶》中提及“不将钱买将诗乞,借问山翁有几人”说明很多名士诗人以诗易茶。因此,耶律楚材向老友以诗“乞茶”是自然的事。翻译中笔者将“敢乞”直译为Dare I beg...? 既照应本组诗的题目,又折射契丹文人耶律楚材直率坦诚,豪爽随意的性情。

耶律楚材向友人讨要的“饼”是诗人在组诗第五首中提及的“团月”(也称“月团”),均指宋朝皇帝宋徽宗赵佶在《大观茶论》中说的“龙团”“凤饼”,是自宋代开始备受崇尚的名茶。《续茶经》中列举的茶文化典籍中可追溯到相关的模因线索及其英译:

(1)北宋王辟之的《渑水燕谈》:建茶盛于江南,近岁制作尤精,“龙团”最为上品,一斤八饼。(Jian’an Tea used to be well known in the lower reach of the Yangtze River.In recent years,its processing has become even more refined.Dragon Ball made of Jian’an Tea was the best in quality,eight balls making one jin.)

(2)唐朝诗人卢仝的《谢孟谏议寄新茶诗》:“开缄宛见谏议面,手阅月团三百片。”(I leafed thru the letter and three hundred cakes of tea,As if chatting with my friend as we used to be.)

(3)宋代欧阳修的《归田录》:茶之品,莫贵于龙凤,谓之“团茶”。(As for tea,nothing could be more precious than the caked tea,namely,the Dragon Ball and the Phoenix Cake.)

“清兴”特指茶人高尚脱俗、自然飘逸的雅趣。这是因为茶为清饮,“清”既是茶叶特征的显现,也是中国茶道追求虚清意境的一个特征,更是茶与人在“道”与“德”层面上的和谐统一。尽管英语中很难找出与之丰富内涵相近的词汇,诗歌中又无法深度阐释,但是pure也可表达纯、清、净、正、洁之意。taste一词双意,既表示茶汤美妙的“滋味”,亦表明茶人高雅的“品味”,用Pure taste基本符合“清兴”的元模因意义。

“烟霞”在古典诗文中常用来描写高岭深山中山水景致的自然风光或者栖隐遁世的志趣。如李商隐《隋宫》中有“紫泉宫殿锁烟霞,欲取芜城作帝家”,明朝张居正《潇湘道中》中有“我前拥烟霞,我后映松竹”。而在茶文化领域,“烟霞”特指用在山林乡野间用活水烹茶时的烟气霞光,香茗松风与自然山水雾霭缭绕为一体。茶人笔下有“寻访茶中隐士,品味杯中烟霞”的骈句。笔者在英译时主要参照了大中华文库系列《茶经》《续茶经》中的英文表达。

(1)唐朝诗人陆龟蒙的《茶鼎》:那堪风雨夜,更值烟霞友。(Stormy nights it befriends pals’ heart,With tea-loving men it’s never apart.)这里的烟霞融合了茶与大自然美景的双重意义。

(2)唐代诗人皇甫曾的《送陆鸿渐山人采茶回》:“采摘知深处,烟霞羡独行”。(Rare sorts invite you to their deep abode,Glow clouds afloat admire you on road.)

本句中包含“乞茶”“茶饼”“清兴”“烟霞”四个术语,将其模因线索追溯总结起来,这首诗的最后两句可以译为Dare I beg a few tea cakes from you,dear friend? The pure taste beats what sunglow can ever lend.

四、小结

元朝一个典型的时代特色就是在承续中华传统时对多种文化元素的吸纳。耶律楚材在品茗作诗上与汉族茶人有同样的激情,对“清”“和”“俭”“雅”等也有同样的追求,对历代茶文化名人、轶事、术语等有同样的欣赏并乐于典引。作为契丹后代与蒙古族大汗的臣将,他在茶诗创作时势必融入一定的民族特色,如风格上的自然豪放和语言上的澄澈质朴。他对承载着各朝代茶文化模因的引用亦直截了当,不做任何铺垫注解,将一切看成一种自然而然的同宗文化共享,因此可以较清晰地显示出茶文化模因的承续与发展。

这种反映在各时代、地域、民族等对中华茶文化模因的承续还需要有跨文化跨语际的发扬拓展,即需要通过新的语言载体作为模因的新宿主,使其进化出强势的适应能力,并在新环境中得以更多复制而获得更长久的生命力。这就需要恰当的翻译。为了使中国历史悠久承载厚重的茶文化模因能在英语中不改变其内核意义地衍生,需要各方面的协调,其中一点是与已存相关译文的一致性与可理解性调整。“被多方复制发展模因有助于唤起目标语读者头脑中对已有的中国茶文化遗产的记忆,促使其与其他茶典籍译文整合成为有更富生命力的‘复合模因’”[12]。然而,在诗歌这种篇幅限制性很强的文体中,很难进行其他文体中比较容易做出的补充性阐释。在本文中,笔者以耶律楚材的三首茶诗为例,探索有效的翻译策略与方法。首先要追根溯源,深入了解并厘清所承载模因的渊源与互文复制承续关系,这一过程有助于串联起以元朝作为过渡的唐宋与明清一脉相承的中华茶文化。在翻译时,还须参考相关模因的曾有译文,之后根据其意义,结合考虑诗句的长短与韵律等,选择阐释性简化、外化、转译等不同手法,保证不同篇章中译文模因共核的同质性,适当调整其“外缘”,表征出元朝茶诗特色,达到使中华茶文化在世界上系统传播的目的。