细沟间侵蚀影响因子交互作用定量分析*

周春红,张风宝,2†,刘宝元,2,申 楠,2

(1. 西北农林科技大学 水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌 712100;2. 中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌 712100)

土壤侵蚀是世界性的环境问题,其破坏水土资源,制约农业生产和发展,污染环境,导致生态环境恶化。坡面是土壤侵蚀发生的基本单元,而细沟间侵蚀则是坡面侵蚀过程的重要组成部分。细沟间侵蚀的影响因子众多,包括地形、植被、气候及人为等因子,因此,量化分析各因子对细沟间侵蚀影响的贡献及因子间的交互作用,对于揭示细沟间侵蚀机理与预测预报坡面土壤侵蚀具有重要意义。

众多研究者针对影响因子对坡面细沟间侵蚀过程的影响进行大量研究,但由于多因子间交互作用的复杂性,其仍然是本领域内研究的热点问题。降雨是侵蚀的原动力,细沟间侵蚀率随雨强增大而增大。坡度和坡长是影响坡面细沟间侵蚀的主要地形因子,在一定范围内,坡度增加,侵蚀率随之增大,但坡度对坡面细沟间侵蚀的影响存在临界拐点;坡长则是通过影响坡面径流和泥沙的输移过程以及坡面侵蚀形态的演变,从而影响坡面侵蚀产流产沙过程。整体上,坡长对土壤侵蚀过程的影响比较复杂,Govers和Bryan对坡长与径流的关系进行研究并发现坡长对产流率的影响和坡度相关,且细沟强度和坡长具有明显相关性。不同类型的土壤,其团聚体稳定性和机械组成不同,故土壤的可蚀性也存在差异。不同因子对细沟间侵蚀的影响存在交互作用,即一个因子对土壤侵蚀过程的影响程度依赖于另一个因子水平的变化。张锐波等研究结果表明不同坡长条件下,含沙量与雨强的相关性不同。梁志权等通过人工模拟降雨发现坡面侵蚀产沙过程受雨强和坡度的共同影响,且雨强的影响较为显著。然而,这些对坡面侵蚀因子间交互作用效应的研究多以定性描述为主,定量分析还鲜有报道,有待于进一步系统地研究和讨论。

本文基于Meyer 和Harmon1989 年发表的微小区土壤侵蚀室内模拟降雨实验数据,量化分析了土壤质地类型(ST)、坡度(S)、坡长(L)、雨强(I)对坡面细沟间侵蚀率变化的贡献及因子间交互作用效应,阐明了各个侵蚀因子的重要性及因子间的相互依赖性,以理解土壤侵蚀因子对坡面细沟间侵蚀的影响,有效实现坡面土壤侵蚀模型的科学构建,并为水土保持措施的配置等提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试土壤的基本性质

本文以Meyer 和Harmon发表的微小区土壤侵蚀实验数据为基础数据。该数据集涉及4 种土壤质地类型,分别为Brooksville(简写为BRK,包括15%砂粒、48%粉粒、37%黏粒),此种土壤属粉黏壤,聚合性较强;Dubbs(简写为DUB,包括26%砂粒、50%粉粒、24%黏粒)此种土壤属壤土,聚合能力较弱;Atwood(简写为ATW,包括17%砂粒、60%粉粒、23%黏粒)此种土壤属粉壤,铁的含量较高,容易密封土壤孔隙;Loring(简写为LOR,包括3%砂粒、80%粉粒、17%黏粒)此种土壤属粉壤,聚合能力适中。四种土壤均取自耕作的农田中,风干磨碎过12 mm 筛后备用。

1.2 试验设计

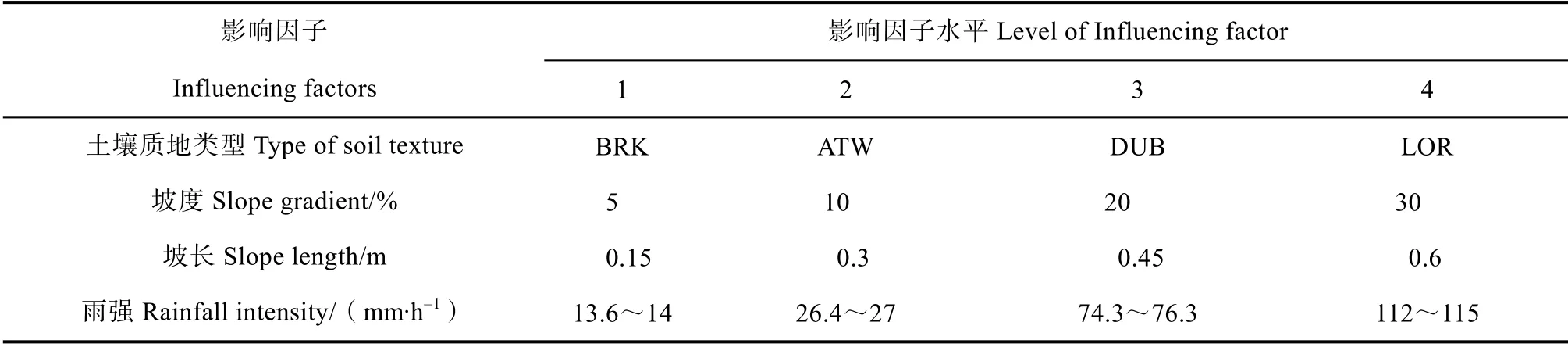

该试验设置了4 个坡长(0.15 m、0.3 m、0.45 m和0.6 m)、4 个坡度(5%、10%、20%和30%)、4类 雨 强(极 低:13.6 ~14 mm·h,低:26.4 ~27 mm·h,中:74.3 ~76.3 mm·h,高:112 ~115 mm·h)和4 种土壤质地类型(BRK、DUB、ATW和LOR),小区宽度为0.3 m,每次降雨15 min。根据WEPP 模型中计算细沟间土壤可蚀性的方法对本研究4 种土壤质地类型的可蚀性进行计算,得到BRK、ATW、DUB 和LOR 4 种土壤的细沟间可蚀性分别为1 210 678 kg·s·m、1 599 340 kg·s·m、2 326 274 kg·s·m和2 396 785 kg·s·m,将其从小到大排列,作为细沟间可蚀性的4 个水平。微小区细沟间侵蚀影响因子及其水平如表1 所示。

表1 细沟间侵蚀影响因子水平Table 1 Levels of the influences of the factors on Interrill Erosion

1.3 数据处理

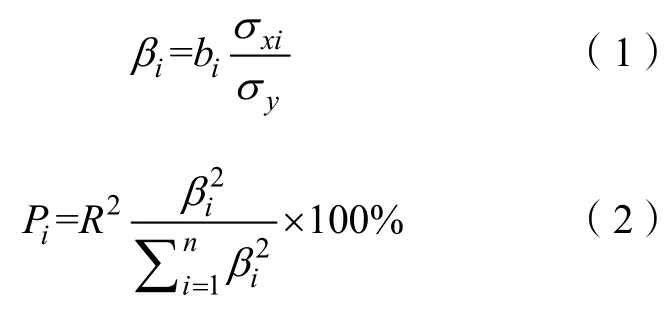

了解多个因子(自变量)对坡面细沟间侵蚀率(因变量)的影响及其贡献,首先需要建立多元回归方程,获得其决定系数,其中亦等于各个自变量贡献率之和,由其他因素引起的误差1-统称为不可解释因素。其次对多元回归方程中的每个自变量的回归系数进行标准化,得出标准化回归系数,用来消除量纲的影响(式(1)所示),最后利用标准化回归系数及霍洛特公式(式(2)所示)计算第个自变量在回归方程中对因变量的贡献率P。

式中,β为第个自变量的标准化回归系数,b为第个自变量的回归系数,σ为第个自变量的标准差,σ为因变量的标准差,P为第个自变量的贡献率。

本研究主要利用Excel2016 和SPSS26 软件对数据进行多元回归分析、方差分析及相关性分析,根据决定系数确定方程拟合效果,计算各个因子的贡献率,并采用Origin2018 绘制图表,阐述土壤质地类型、雨强、坡度及坡长对坡面细沟间侵蚀率的交互影响。

2 结果与讨论

2.1 细沟间侵蚀率的影响因子

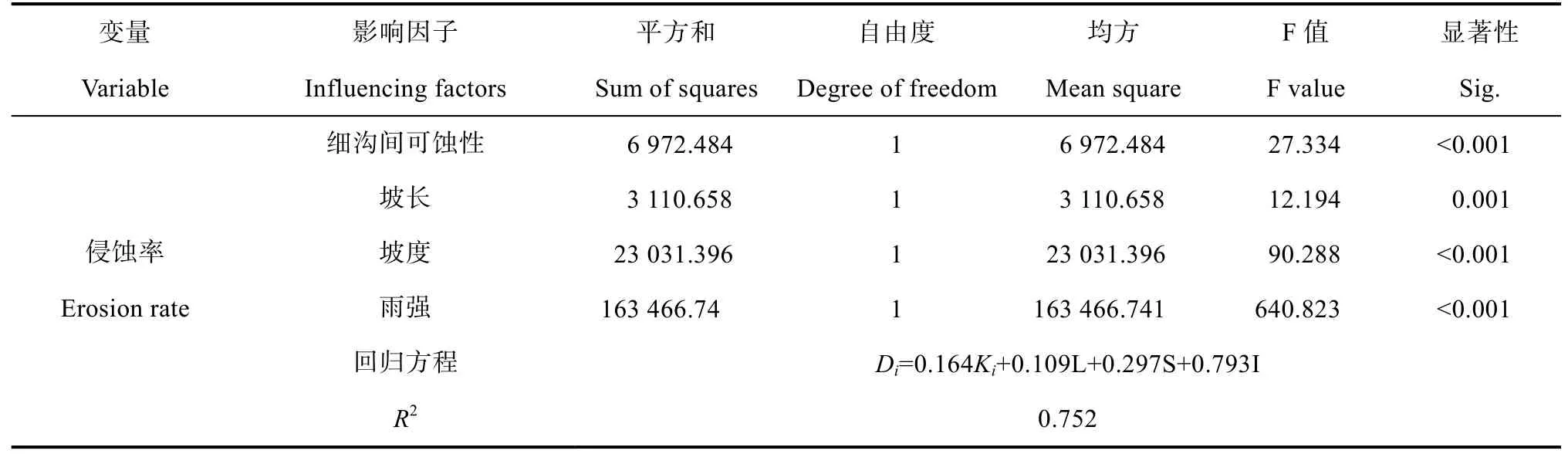

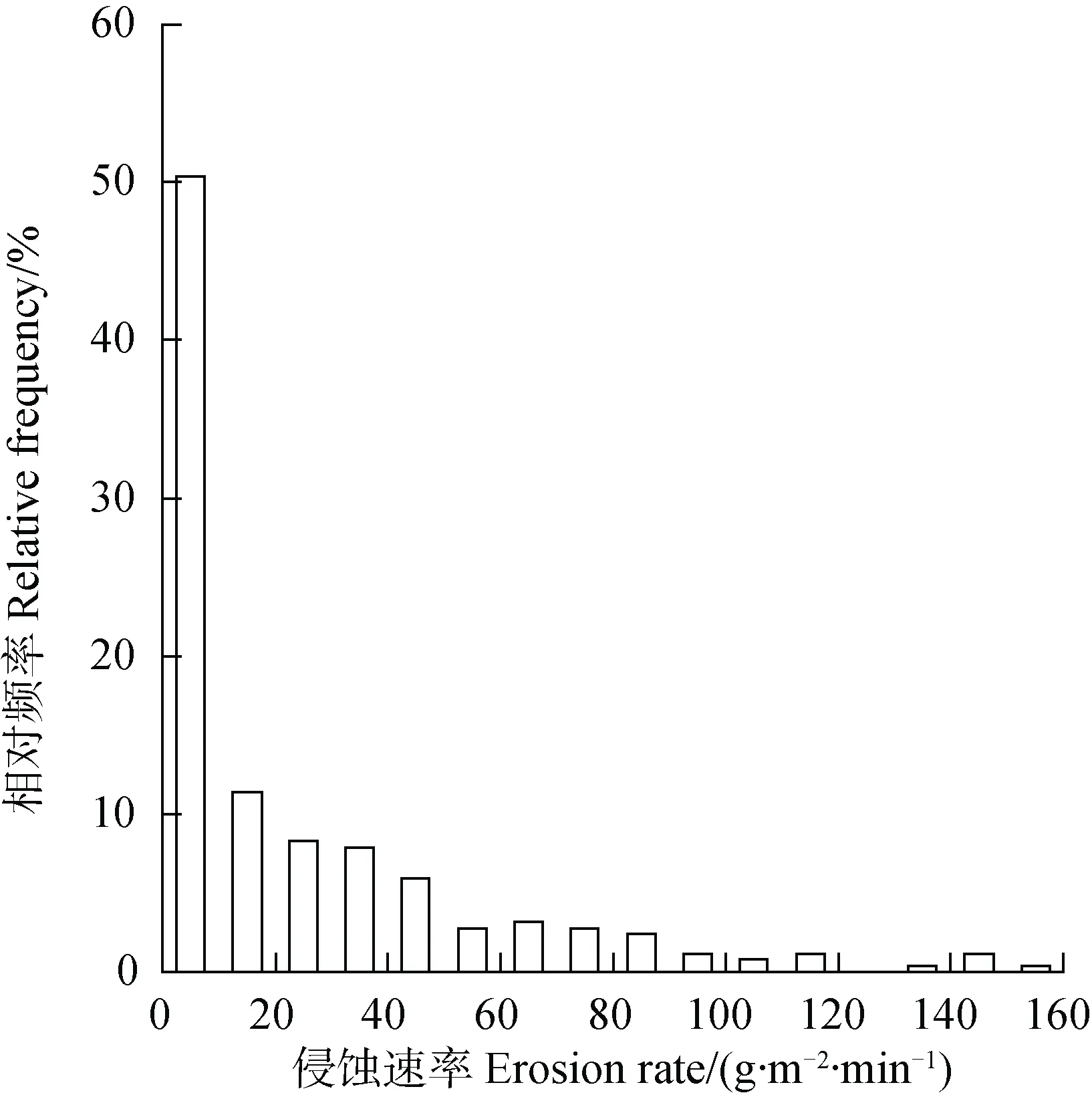

对坡面细沟间侵蚀率(D)的基本统计分析发现,细沟间侵蚀率在0.02~154.85 g·m·min之间,平均值和标准差为24.00±32.08 g·m·min,变异系数为134%,属强变异超过50%的侵蚀率集中在0~10 g·m·min之间,分布较集中(图1)。多元回归分析显示(表2)细沟间可蚀性、坡度、坡长及雨强对侵蚀率的主效应均为正效应,各因子对细沟间侵蚀率变化的贡献率的排序为:雨强(62.93%)>坡度(8.83%)>细沟间可蚀性(2.66%)>坡长(1.19%)。方差分析显示(表2),土壤质地类型、雨强、坡度和坡长对细沟间侵蚀率均具有极显著影响(<0.01)。

表2 基于多元回归和方差分析的各因子对坡面侵蚀率的影响Table 2 Influence of each factor on slope erosion rate based on multiple regression and ANOVA

图1 细沟间侵蚀率的频率分布Fig. 1 Frequency distribution of interrill erosion rate

2.2 雨强、坡度、坡长和细沟间可蚀性相互作用的效应

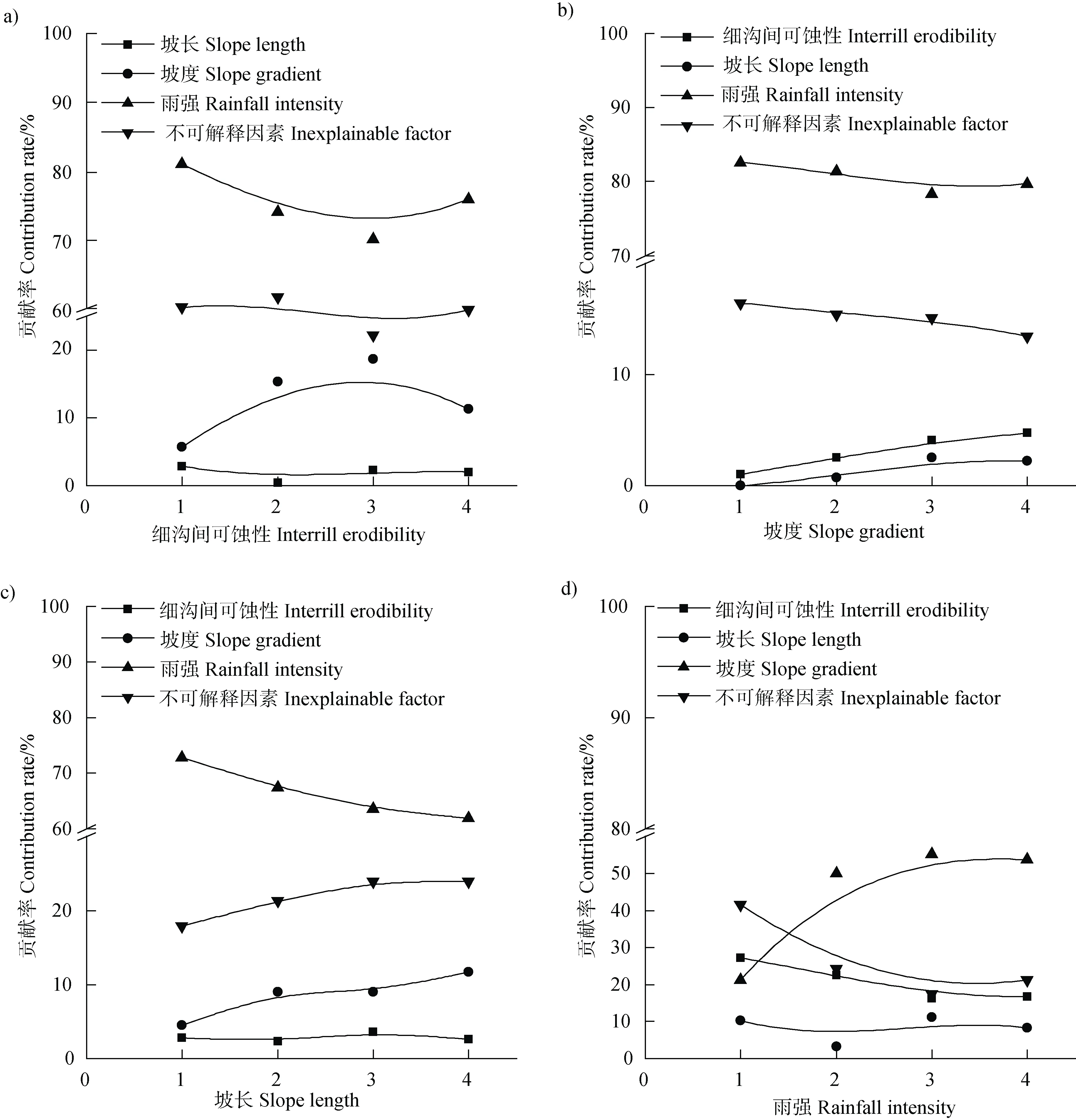

4 种土壤质地类型下细沟间侵蚀率(D)与雨强(I)、坡度(S)、坡长(L)的多元线性回归决定系数()介于0.79~0.83 之间(表3),雨强对侵蚀率变化的贡献率最大,高于62%,坡度次之,坡长最弱(图2a)。王占礼等的研究结果也表明坡长、坡度和雨强对坡面侵蚀均存在促进作用,但雨强对坡面侵蚀的影响要大于坡长和坡度。雨强对侵蚀率的影响随细沟间可蚀性的增大呈先减小后增加的趋势,坡度与之正好相反,说明雨强和坡度对土壤侵蚀率的影响存在土壤质地类型的依赖性,较高和较低可蚀性土壤对雨强更为敏感,而中等的土壤可蚀性对坡度更为敏感,坡长对侵蚀率影响对细沟间可蚀性的依赖性很小,无明显变化趋势。

图2 雨强、坡度、坡长和细沟间可蚀性间交互效应的分析Fig. 2 Analysis of the interaction between rainfall intensity,slope gradient,slope length and interrill erodibility

表3 基于不同因子水平的坡面侵蚀率与因子间的标准化回归方程Table 3 Normalized regression equation for relationships of slope erosion rate with its influencing factors relative to level of the factor

不同坡度条件下侵蚀率(D)与细沟间可蚀性(K)、坡长(L)、雨强(I)多元线性回归决定系数()均高于0.836(图2b,表3),雨强对侵蚀率变化的贡献率均超过79%,坡长和细沟间可蚀性对侵蚀率的贡献率均较低。随坡度增加,雨强对侵蚀率变化的贡献率有降低趋势,而坡长和细沟间可蚀性有微弱增加趋势,但总体变化较小,说明雨强、坡长和细沟间可蚀性对侵蚀率的影响对坡度变化的依赖性较小。

不同坡长条件下侵蚀率(D)与细沟间可蚀性(K)、坡度(S)、雨强(I)的多元线性回归决定系数()高于0.76(图2c,表3),雨强对侵蚀率变化的贡献率超过61%,坡度和细沟间可蚀性对侵蚀率变化的影响均较小,坡度稍高于细沟间可蚀性。随着坡长增加,雨强对侵蚀率变化的贡献率减小,坡度的贡献率增加,细沟间可蚀性的贡献率无趋势性变化。这说明雨强和坡度对土壤侵蚀率的影响随坡长变化而变化,随着坡长的增加,雨强对侵蚀率的影响减弱,坡度对侵蚀率的影响增强,导致土壤侵蚀过程更加复杂。

不同雨强条件下侵蚀率(D)与细沟间可蚀性(K)、坡度(S)、坡长(L)的多元线性回归决定系数介于0.585~0.826 之间(图2d,表3),在极低雨强(13.6~14 mm·h)下,侵蚀率变化复杂,随机性大,不可解释部分贡献大,土壤质地类型对侵蚀率变化的作用强;随雨强增加,坡度对侵蚀率的影响增加,细沟间可蚀性对侵蚀率的影响减弱,随机性和不确定性也减弱,当雨强≥27 mm·h时,微小区坡面侵蚀主要由坡度控制,贡献率高于49%,坡度对土壤侵蚀率的影响具有明显的雨强依赖性,二者之间存在较强的交互作用;坡长对侵蚀率的影响最小,对雨强的变化无明显依赖性。

上文将土壤质地类型作为一个影响因子进行分析,然而在实际情况下,区域内坡度、坡长及雨强的变化更为剧烈,而土壤在一定区域内变异性相对较小,因此对不同土壤质地类型下坡度、坡长和雨强交互作用效应的分析更能深入揭示雨强、坡度和坡长对侵蚀率的影响。

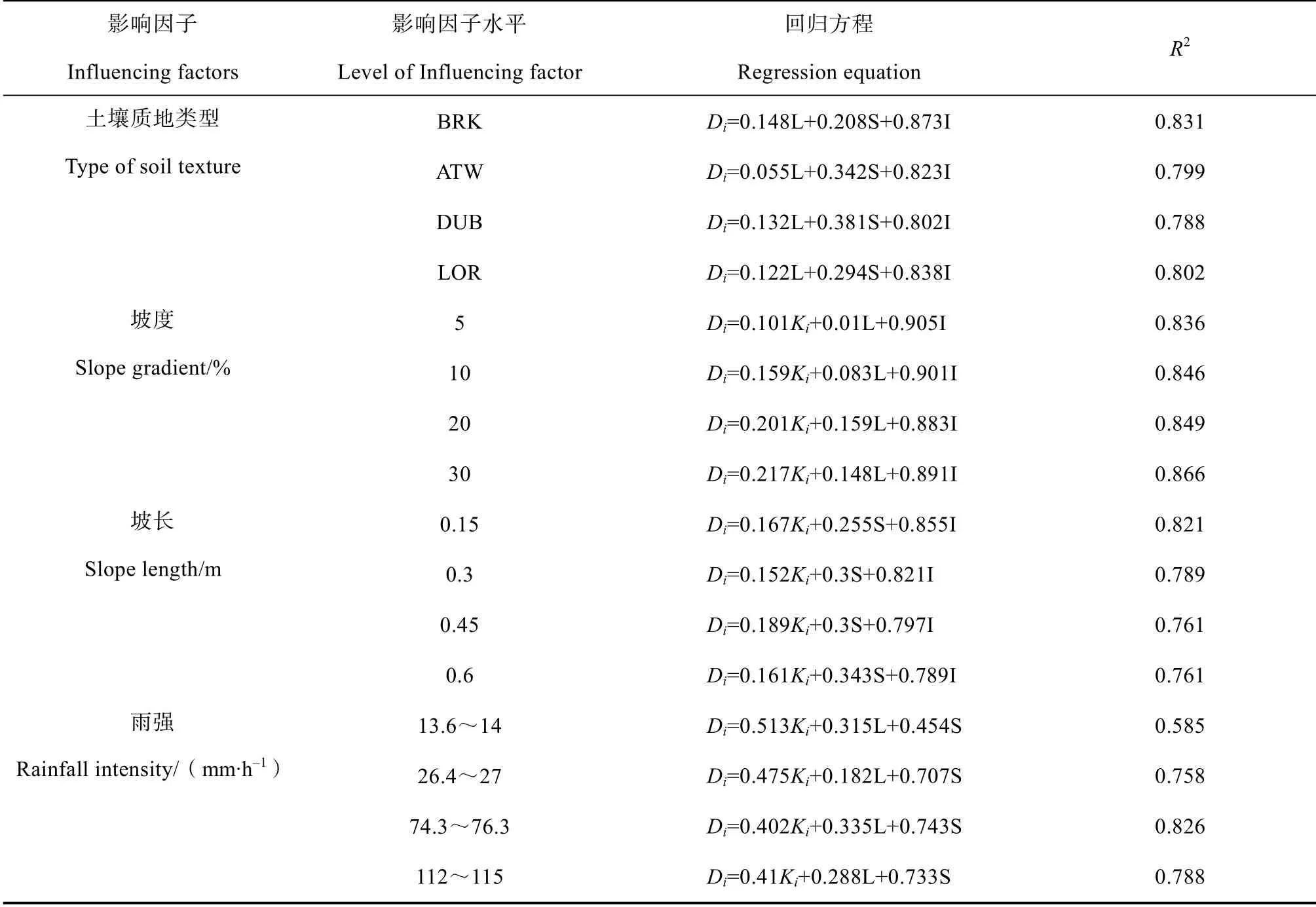

2.3 不同土壤质地类型下雨强和坡度对细沟间侵蚀率影响的坡长效应

不同坡长下侵蚀率与雨强和坡度的多元线性回归方程的决定系数介于0.787~0.886 之间。如图3所示,坡长一定时,侵蚀率的变化主要受雨强控制,其贡献率大于61%。随着坡长的增加,坡度的贡献率总体呈增加趋势,雨强的贡献率总体呈减小趋势。不同土壤质地类型之间坡度和雨强对侵蚀率的贡献率有轻微的差异。故坡长因子对坡度因子具有正向交互作用,对雨强因子具有负向交互作用。且坡度的变化趋势平缓,雨强的变化幅度较大,说明坡度的影响能力对坡长依赖较小,雨强的影响能力对坡长的依赖较大。主要是因为坡度增大,可导致坡面的直接承雨面积(垂直投影面积)减小,而坡长的增加会导致坡面的直接承雨面积增大,两者对承雨面积消长作用,导致坡度对坡面细沟间侵蚀的影响对坡长的依赖程度微弱;雨强通过打击地表引起土壤分离产生细沟间侵蚀,同时,雨强还通过径流冲刷作用影响泥沙颗粒的输移,随着坡长的增加,直接承雨面积增加,径流量增加,然而,在沿程侵蚀过程中,径流携带的泥沙量不断增大,消耗的径流能量亦不断增大,且径流深的增加减少了雨滴对径流的扰动,使进一步用于侵蚀的径流能量减少,因此坡长的增加可能会抑制雨强在侵蚀中的影响能力。

图3 不同土壤质地类型下雨强和坡度对细沟间侵蚀率变化的贡献率随坡长的变化Fig. 3 Contributions of rainfall intensity and slope gradient to variation of interrill erosion rate with slope length relative to soil texture

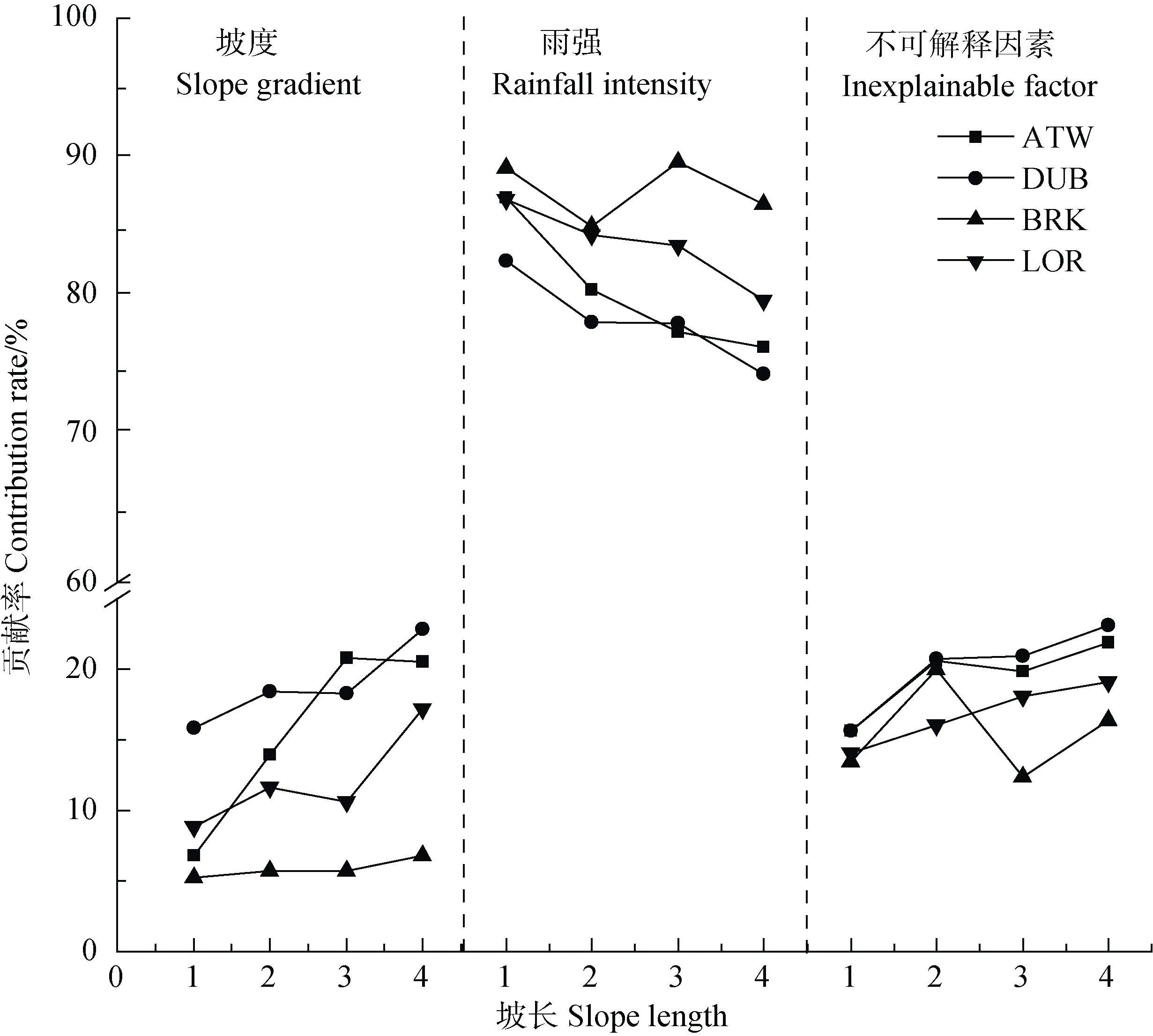

2.4 不同土壤质地类型下雨强和坡长对细沟间侵蚀率影响的坡度效应

不同坡度下侵蚀率与坡长和雨强的多元线性回归决定系数()介于0.89~0.95 之间。如图4 所示,坡度一定时,侵蚀率的变化主要受雨强控制,其贡献率大于84%,而坡长对侵蚀率变化的贡献率小于3.44%。随着坡度的增加,坡长的贡献总体呈现先增后减小的趋势;雨强的贡献总体呈先减小后增加的趋势;不可解释部分的贡献率变化趋势与坡长的相似。雨强和坡长对坡面细沟间侵蚀率的影响对坡度的依赖性存在此消彼长的现象,一方面随着坡度的增加,坡面产流时间提前,坡面土体的不稳定性增加,重力分力增加,侵蚀率增加;另一方面坡度增加导致坡面的直接承雨面积(垂直投影面积)减小,且减小的幅度不断增加,导致侵蚀率减弱。因此,在坡度低于一定范围下,坡长增加的直接承雨面积大于坡度减少的直接承雨面积,此时,随着坡度的增加,坡长的贡献率增加,在坡度高于一定范围下,坡长增加的直接承雨面积小于坡度增加的直接承雨面积,此时,随着坡度的增加,坡长的贡献率减少,所以存在趋势性变化的拐点;同理,随着坡度增加,坡面土体的不稳定性增加,重力分力增加,坡面产流时间提前,而坡面的直接承雨量减小,故径流量减小,雨强主要通过溅蚀作用引起土壤分离产生细沟间侵蚀,也可以通过径流冲刷作用影响泥沙颗粒的输移,二者此消彼长,使得雨强在细沟间侵蚀过程中的影响能力对坡度的依懒性存在拐点。因此,坡度20%为坡度对坡长和雨强交互作用方向变化的拐点。不同土壤质地类型之间雨强和坡长对侵蚀率的贡献率差异较小,但土壤DUB的雨强和坡长的贡献率变化趋势与其他土壤不同,究其原因,可能是由于DUB 含砂量高,聚合能力弱,土壤可蚀性较高,所以,土壤起动条件低,易于侵蚀,但由于土壤颗粒粒径较大,不易于径流的携带输移,在较低坡度时,径流的泥沙输移能力达到饱和状态,随着坡度的增大,直接承雨面积减少,坡面径流量减少,导致雨强对侵蚀率的影响能力降低,而随坡度增加,坡长可以抵消承雨面积的影响,使得高可蚀性的土壤坡度的拐点增加。

图4 不同土壤质地类型下雨强和坡长对细沟间侵蚀率变化的贡献率随坡度的变化Fig. 4 Contribution of rainfall intensity and slope length to variation of interrill erosion rate with slope gradient relative to soil texture

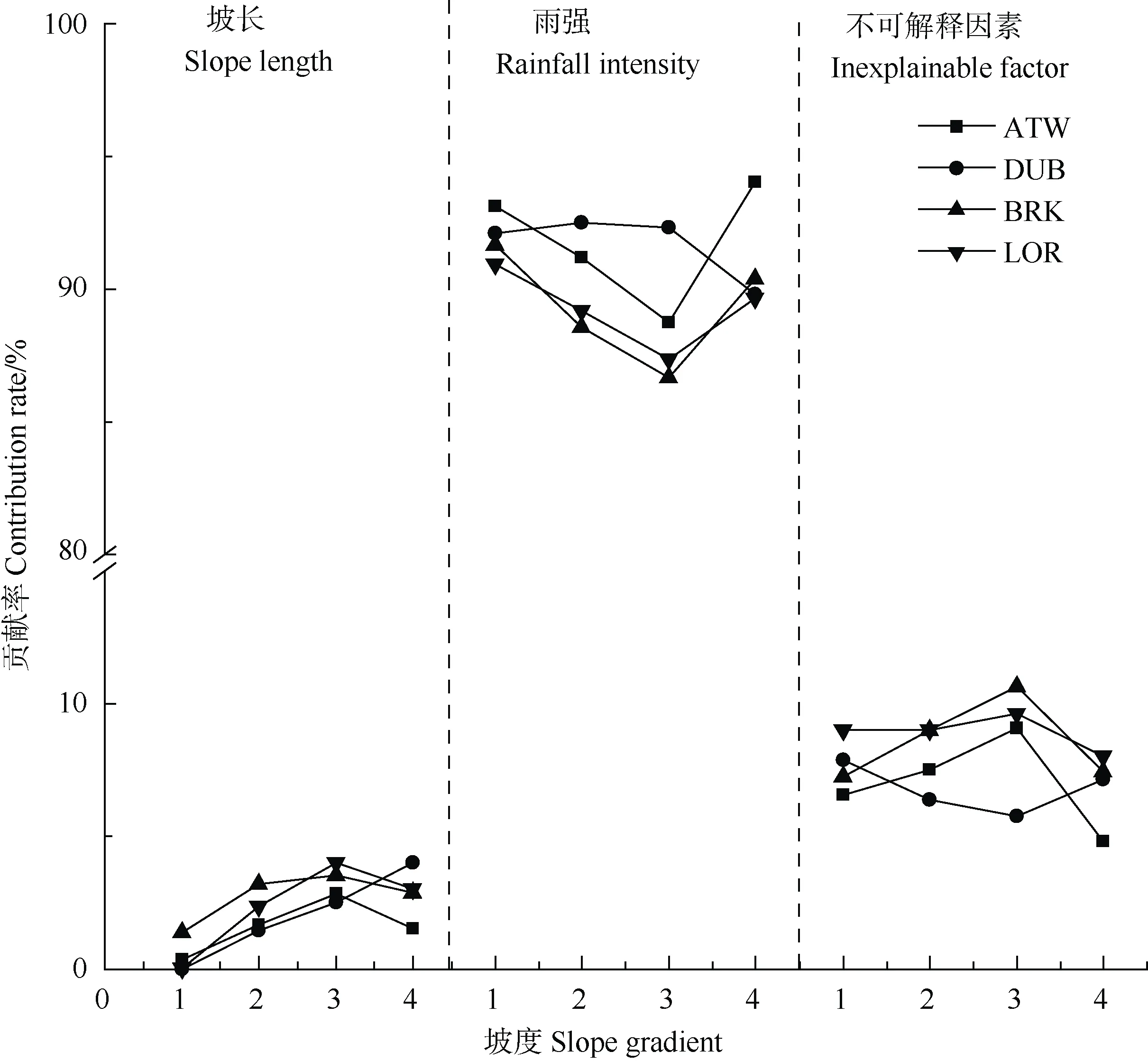

2.5 不同土壤质地类型下坡度和坡长对细沟间侵蚀率影响的雨强效应

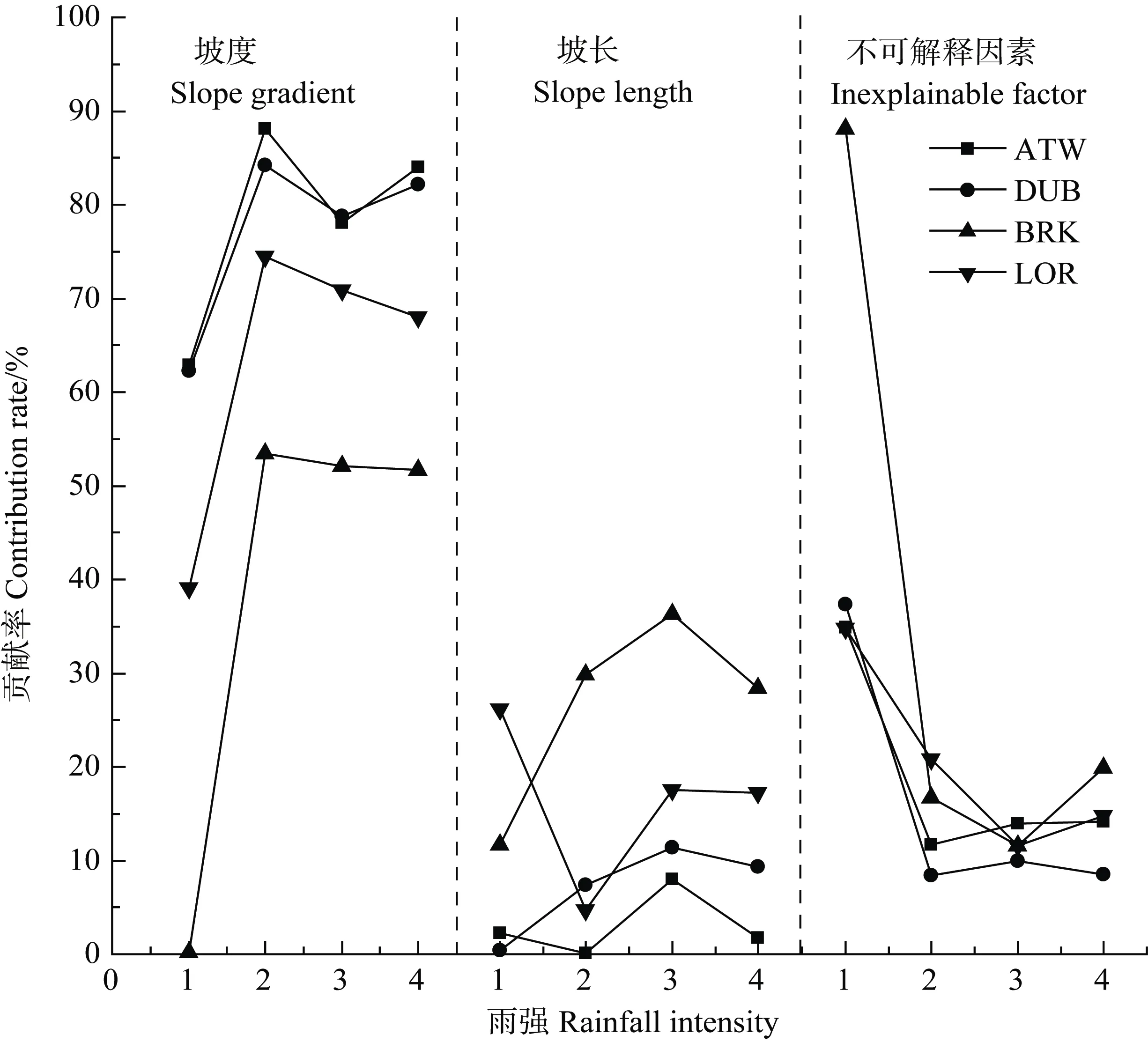

不同雨强下侵蚀率与坡度和坡长的多元线性回归方程的决定系数介于0.627~0.916 之间。如图5所示,雨强一定时,侵蚀率的变化主要由坡度控制,其贡献率大多高于 39.08%,在雨强为 26.4~27 mm·h时达到最大值,坡长对侵蚀率变化的贡献率小于36.32%。随着雨强的增加,坡度和坡长对侵蚀率变化的贡献率总体变化基本一致,不同土壤质地类型下存在较小差异。整体上看,雨强对坡度和坡长对侵蚀率的影响具有促进作用,但坡度对雨强的依赖性较大,坡长的依赖性较小。王万忠和焦菊英认为在土壤侵蚀过程中雨强越大,坡度对侵蚀率的影响就越大,与本研究结果基本相符。李裕元和邵明安研究发现,随着降雨强度的增加,地表径流明显增加,但随着雨强的进一步增大将形成地表物理结皮,阻碍侵蚀的产生,故雨强处于13.6~27 mm·h时,坡度的贡献率剧烈增加,雨强处于27~115 mm·h时,坡度的贡献率变化趋势平缓。由于土壤BRK 细沟间可蚀性最低(抵抗分解的能力强),当雨强极低(13.6~14 mm·h)时,坡面侵蚀率小且不确定性大,所以坡度和坡长的贡献率均较低,尤其是坡度,导致不可解释因素的贡献率较大。随着雨强的增大,坡长对侵蚀率的影响随雨强的增加有所加强。孔亚平和张科利认为在低雨强条件下,坡长(短坡)对坡面侵蚀的影响并不明显,随着雨强的增加,坡长对坡面产流产沙的影响能力明显增大,这与本研究所分析的雨强效应中坡长对坡面侵蚀影响结果基本符合。在雨强达到 112~115 mm·h时,坡长对细沟间侵蚀影响能力降低的原因可能是大雨强条件下,易形成物理结皮所致。此外,不同土壤质地类型间坡度和坡长的贡献率差异较大,说明在相同降雨条件下,土壤可蚀性对坡度和坡长较为敏感。

图5 不同土壤质地类型下坡度和坡长对细沟间侵蚀率变化的贡献率随雨强的变化Fig. 5 Contribution of slope gradient and slope length to variation of interrill erosion rate with rainfall intensity relative to soil texture

3 结 论

土壤质地类型、雨强、坡度和坡长4 种影响因子对坡面细沟间侵蚀率的贡献及因子间交互作用效应分析显示:雨强、坡度、细沟间可蚀性和坡长对细沟间侵蚀率的影响极显著(<0.01),且表现为正效应,各因子对侵蚀率变化的主效应贡献率排序为雨强>坡度>细沟间可蚀性>坡长;在坡长效应中,坡长增加能促进坡度对细沟间侵蚀率变化的影响能力,而抑制雨强对细沟间侵蚀率变化的影响能力;在坡度效应中,随着坡度的增加,坡长对细沟间侵蚀率变化的贡献总体呈现先增加后减少的趋势,雨强的变化与坡长相反,坡度20%为坡度对坡长和雨强交互作用方向变化的拐点;在雨强效应中,随着雨强的增加,坡度和坡长对侵蚀率变化的贡献率总体变化基本一致,但坡度在细沟间侵蚀过程中的影响能力对雨强的依赖大,交互作用明显,极低雨强下,土壤质地类型的作用更为明显,且侵蚀率变化的随机性和不确定增加。