《各省官局书目》史料价值探析*

李明勇

(贵州师范学院文学与传媒学院 贵州贵阳 550018)

1 引言

中国近代出版史的研究是当下出版研究的一大领域,而对此时段的出版史料的收集与整理却是一项基础性的、重要的研究工作,甚至有学者认为,“只有占有足够丰富和多样的出版史料,并正确地使用它”,才有可能改变现在出版研究中的“刻板印象”[1]。晚清官书局是近代出版研究的一大重点,如何发掘和掌握更多的出版史料是现在晚清官书局研究的重中之重。由贵州官书局刊印的《各省官局书目》(以下简称《书目》)是一部关于晚清各省官书局所刊刻的书目汇编,收录了前期著名官书局的大部分刻书及销售价格,是研究晚清官书局的重要出版史料。然而,目前学界还较少关注到这本书,其史料价值未得到发掘。有鉴于此,笔者试图对《书目》的刊印过程和基本内容进行介绍,并对其史料价值进行分析,以供学界研究之用。

2 《书目》刊印缘由与基本内容

2.1 《书目》的刊印缘由

由贵州官书局刊印的《书目》共一卷,是天津严修在贵州担任学政期间根据天津直隶书局编印的《直隶津局运售各省书籍总目》[2](以下简称《总目》)底本进行翻刻而成。天津直隶书局是以发售各省官刻书籍为主的发行机构,具体事务交由海防支应局经办,自身刻书较少。据雷梦辰《津门书肆记》载:

筹备成本购运南省官书来直,原价发售,以惠士林。现择问津书院设局发卖,已将各省官书局书籍一律运齐安放。并于局内悬挂总数目、售书章程,又留存刊就总书目一本。所有价照原价南省十足制钱,划一不二。定于二月初九日开售。士子欲购买,到本局查阅书目,照章付钱取书无误。其各府州县尚未由地方官运书发卖者,各士子亦可转托亲友赴津照买[3]。

此则材料是雷梦辰亡友姚预节先生摘抄自某卷书,较为详细地叙述了天津直隶书局的运售情况。该书局于光绪八年(1882年)二月初九日开业,发售地点为问津书院,将南省各官刻书籍运至天津原价发售,并刊刻《总目》,印刷多份,或悬挂局内,或发送至各府州县,供其购书者参考。

1894年,天津严修奉命视学贵州,担负着“端轨仪,崇经术,勤劝课,严坊刻。振维新之典,革积衰之弊”[4]38的使命,于10月14日出都前往贵州任职。在任职途中,途经武陵县时,知县谭芝云建议在贵州设立书局,仿照天津书局的运行模式,购运南方各省官刻图书至贵阳销售,并指出了运输路线,通过水运从海入江,道常德至镇远,再通过人挑马驮的方式运至贵阳。严修听取了谭芝云的建议,于12月22日至贵阳,1895年1月15日便与贵阳知府文仲赢商议在贵阳设局购书,仿津局例。严修便一边筹办贵州官书局,一边翻刻天津直隶书局编印的《总目》,书名命名为《各省官局书目》。《严修日记》(以下简称《日记》)记载了有关《书目》的刊刻时间:“(光绪乙未)八月初八日,晚,校新刻各局书目。”[5]219从此则材料来看,《书目》是在严修筹备贵州官书局期间所刊印,于1895年9月26日之前已经印成。《日记》又载:

八月十九日,诸生札记九本交杨广文手,又付以官书局书目十三本,送诸生九人各一本,两学四广文各一本[5]224。

八月二十三日,《先正读书诀》印成,送抚、藩、绍前辈,黄廉访、文观察、严绍光、李章式,唐、邵、黄、严、文五处,并配《书目》各十本[5]227。

八月二十六日,写信:致劭吾还书二种,又送《读书诀》及《书目》各十本[5]228。

从以上三则日记不难看出,《书目》刊刻的数量不少,就赠送给当时贵阳官员、文人和学生的数量就达70本之多。目前,该书在贵州省图书馆馆藏有两本。但就贵州省图书馆馆藏的两本《书目》来看,其两者有不同之处:一本在封面上有“逸仙氏购于金筑”,并有篆书“槦卿”之印,只胪列了金陵局、淮南局、苏州局、江西局、浙江局、湖北局、福州的一些刻书;一本在扉页上有篆书“云中白鹤”之印,并在书后署有“版存大文堂”的字样,在前者基础之上增加了广东、上海制造局的刻书。从这两个版本的《书目》可知,该书的刊刻并非是一次性完成的。不过两书的书名相同,而且牌记皆为“光绪乙未岁黔省提督学署汇雕”。由于《书目》是在严修筹办贵州官书局过程中刊印而成,此时贵州官书局并未得到真正意义上的成立,该书就以严修的官邸注明其出版机构。虽然在《贵州省古籍联合目录》中《书目》的出版机构为黔省提督学署,但根据《书目》的刊刻过程来看,该书实为贵州官书局前期的出版成果,因此,将其视为贵州官书局的刻书更符合实际。

严修之所以在筹办贵州官书局过程中要刊刻《书目》,其主要原因是使更多的贵州读者了解南省各大书局所刊刻的图书,便于贵州官书局采购和销售其图书,从而改变贵州士子无书可读的现状。在《贵州官书局章程》中的第四条对此有具体的说明,其云:

省城虽设书局,而全省之中,地方辽远,未能一律流通,谨拟一法,将现刻各局书目,每州县各寄一本,与之涵商,其本地旧有书院,或别有公款关涉学校者,因地制宜,抽拨一款,不拘成数,视所寄书目中,愿购某书,即开列清单,派人到局运取;或本局无此书,亦设法代为购运……[4]84。

贵州官书局通过刊印的《书目》发送至贵州各州县,使其了解南方各大书局所出版的图书,各州县根据《书目》所提供的图书名目将所购图书开列成清单派人到贵州官书局购买,若贵州官书局未有此书,书局以此再到南方各大书局进行购运。这一方法不仅有效地推进了贵州官书局图书的销售,而且也能使贵州官书局有针对性地进行采购。据此方法,贵州官书局“购各种书籍于资善堂而以贱价售之,士虽贫如黔娄,亦得手置一编”[4]110,从而使贵州士林文风骤变。

2.2 《书目》内容介绍

贵州官书局所刊印的《书目》一书共一卷,白口单鱼尾,共有53页,书前有售书告示,其云:

总理天津海防支应局示:

照得前奉,阁爵直隶总督部李(鸿章),札饬筹款购运南省书籍来直原价出售,以惠士林,当经遵照举办,并择定问津书院发卖,于光绪八年二月开局。源源购运,极为畅销,惟成本渐亏,恐难周转。嗣奉前阁爵督堂署北洋大臣李(鸿章)谕令酌量加价,稍为变通,冀可维持。经以本局与省志局公熟商,凡八年以前运到各书,卖有定价者概不加增,以免歧异。自九年正月起新到各省书籍,即酌加一成……示仰远近购书人等,均各知照,特示。光绪九年[6]。

该售书告示与《总目》的书前告示相同,并未作一字改变,即便是售书告示单位仍然是天津海防支应局,是天津直隶书局具体事务的经办单位。据此,《书目》是根据天津直隶书局刊印的《总目》翻印而成已不证自明,其目的是便于购运南方各省书局的刻书,并对其进行廉价销售,以惠士林。

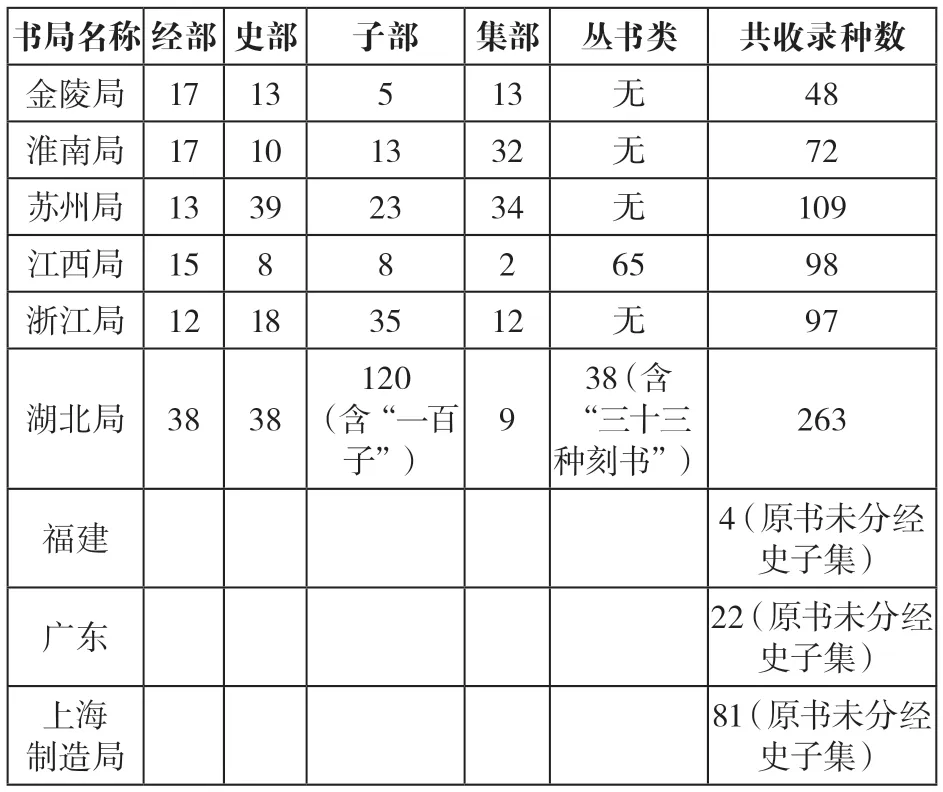

《书目》正文的编排方式与《总目》相同,皆以出版单位为纲,依次胪列了金陵局、淮南局、苏州局、江西局、浙江局、湖北局、福建、广东以及上海制造局的刻书,共收录各书局的刻书794种,具体如表1所示。

表1 《书目》收录各书局刻书情况

《书目》对金陵书局、淮南书局、苏州书局、江西书局、浙江书局、湖北书局各书局的刻书按照传统图书分类法即经、史、子、集以及丛书进行编排,并列出了每一部书的本数,以及不同纸张每部书的制钱价格,如江西局所刊《四书》,六本,官堆纸每部制钱六百二十文;连泗纸每部制钱八百八十文;吉连纸每部制钱四百七十文,而其后的福建、广东、上海制造则没有进行书籍分类,但大部分刻书同样标注有本数和不同纸张每部书的制钱价格。

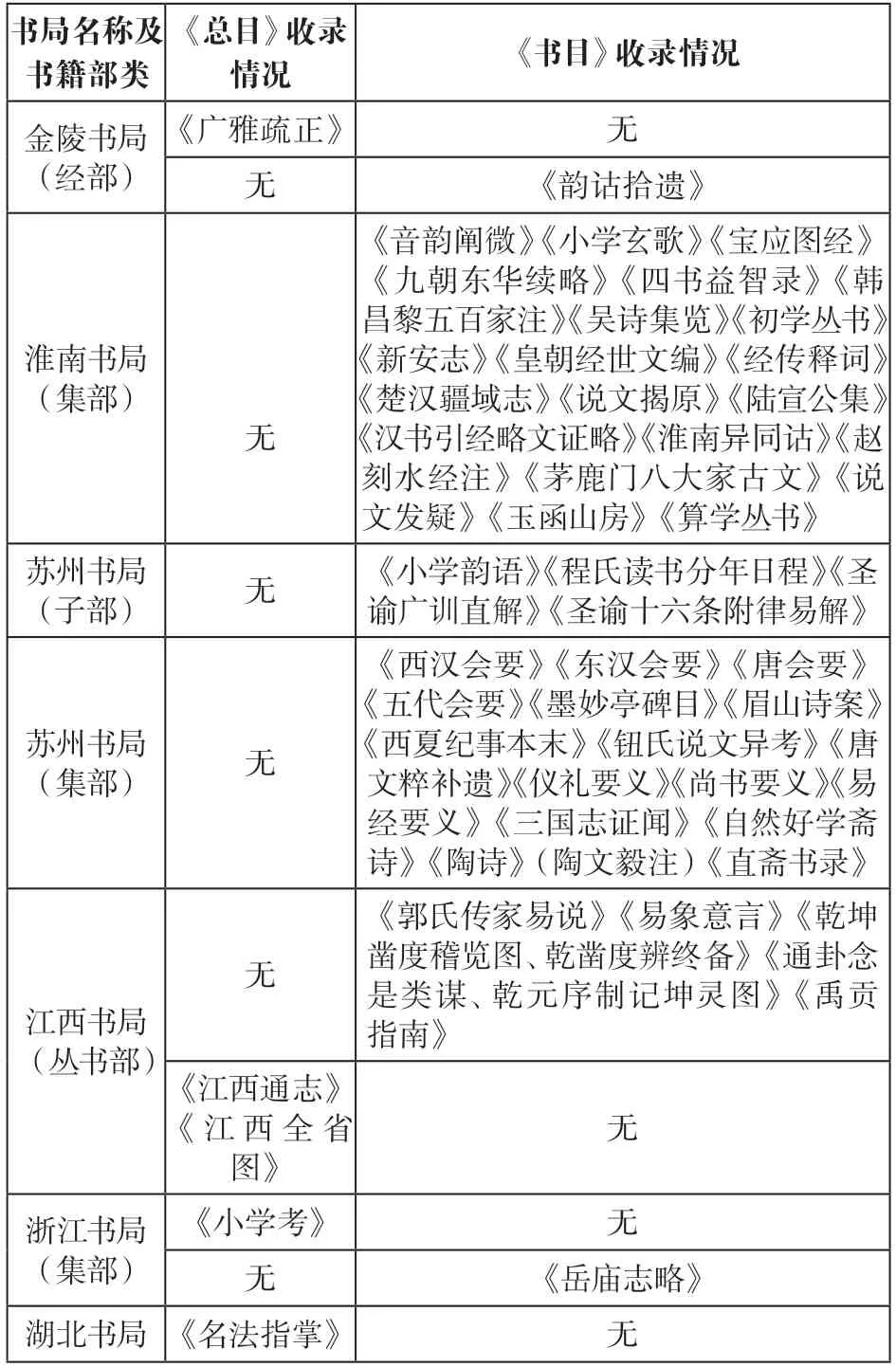

《书目》是按照天津直隶书局光绪九年(1883年)编印的《总目》翻印而成,因此,所搜集的各大官书局的刻书都是光绪九年(1883年)或在此之前刊印的书籍。《书目》尽管是根据《总目》翻印而成,但两书在内容上仍然存在不少差异,其主要体现在以下几个方面:①《书目》只收录官书局的刻书,而《总目》不仅收录了官书局刻书,还收录了其他官刻、坊刻书籍。《总目》一书附有部分书局的寄售书目,如有淮南寄售书目、广东寄售书目,以及部分省份如淮南、江苏、湖北、广东、福建等的其他官刻书目,并且在书后面附有上海抱芳阁、金陵李光明堂、扫叶山房的刻书。《书目》却只收录了金陵、淮南、苏州、江西、浙江、湖北、福建、广东、上海制造局等各书局的刻书,与其书名相符。②《书目》与《总目》在收录个别官书局书目的数量和内容上有所不同。两书在书局刻书书目的数量和内容上的具体不同,如表2所示。

表2 《书目》与《总目》收录情况对比

根据上表可见,有些《总目》所收录的书籍而《书目》未收,《书目》所收录的书籍总目又未收,从总体上看,《书目》所收录的各官书局的书籍要比《总目》多43种。由此可知,严修所编《书目》并非全是根据《总目》进行简单的翻印而成,而是按照自己的理念对其进行删减或增加,使其更符合贵州官书局的购运和发行需要。

3 《书目》的史料价值

3.1 《书目》为研究早期著名官书局的刻书提供了重要史料

晚清官书局是中国近代出版史的重要组成部分,目前学界对其关注度也是有增无减,研究成果丰硕,而对各大书局刻书活动的研究却是晚清官书局研究不可绕开的话题,在各种研究成果中皆得以体现。在《书目》中所涉及的金陵局、淮南局、苏州局、江西局、浙江局、湖北局等这几所早期的官书局,有不少专文或硕士论文对其刻书进行了考证,如兰秋阳的《金陵书局刻书书目考证》、吴家驹的《崇文书局与崇文书局刻书》、马志立的《湖北崇文书局版刻概述》、曾学文的《淮南书局刻书考述》、陈红涛的《浅述江西官书局的刻书》、陈矩弘的《晚清浙江书局刻书述略》以及张娟的硕士论文《江苏官书局研究》,等等。但遗憾的是,学者们在考察这些官书局的刻书时,大多数是以地方志、朱士嘉的《官书局书目汇编》[7]、具体单个官书局书目汇编以及图书馆馆藏图书作为基础性材料,对早期官书局刻书进行记载的《书目》却极少有人提及。如兰秋阳主要是以1874年刊的《同治上江两县志·艺文志》、1881刊的《续纂江宁府志·实政》、1891年刊的《江宁书局书目》以及1931年刊朱士嘉《官书局书目汇编·江南书局》这四种基本材料对金陵书局的刻书进行考证;曾学文以朱士嘉《官书局书目汇编》《光绪江都县续志》为基础性材料对淮南书局的刻书进行研究,得出其刻书60余种的结论。

《书目》一书虽然主要搜集了前期著名官书局在1883年及之前的刻书,所收录的刻书也并非无一缺漏,但对于该书所胪列的官书局的刻书研究却是重要的史料补充和参考资料。以淮南书局的刻书研究为例,曾学文的《淮南书局刻书考述》一文比较详细地考察了淮南书局的刻书。该文列出了目前所见淮南书局所刻图书近60种、目前未见待考者7种(《四书说苑》《算学启蒙》《割圜密率》《小学玄歌》《淮北票盐志略》《义塾章程》《汉官仪》),得出淮南书局在近40年的刻书活动中所刻书籍有60余种[8]。淮南书局刻书朱士嘉《官书局书目汇编》收录61种、《光绪江都县续志》收录48种,作者所得淮南书局刻书总数的结论与《官书局书目汇编》大致相符。但在《书目》中收录的淮南书局同治八年(1869年)至光绪九年(1883年)的刻书就达到了72种,这与“40年刻书活动中所刻书籍60余种”的结论出入较大。将该文与《官书局书目汇编》《书目》综合起来看,不难发现作者所罗列出目前所见淮南书局刻书57种、未见待考者6种皆在这两书中有收录。《官书局书目汇编》所收录淮南书局的61种刻书中,《书目》收录了44种,有17种未收录(《感应篇经史摘典注》《扬州画舫录》《广雅疏证》《尔雅》《谷梁传》《公羊传》《春秋左传杜注》《大戴礼记》《礼记》《仪礼》《周礼》《诗经》《书经》《易经》《周易本义》《四书》《秣陵集》)。《书目》所收录的72种刻书中,《官书局书目汇编》有28种未收录(《十三经注疏》《大戴礼记补注》《韵诂拾遗》《义塾章程》《扬州书舫录》《蔗余偶笔》《元墨二宜》《江汉书院课艺》《独快山房文摘》《四书题解》《宝应图经》《九朝东华续略》《四书益智录》《韩昌黎五百家注》《吴诗纪览》《初学丛书》《新安志》《皇朝经世文编》《经传释词》《楚汉疆域志》《说文揭原》《汉书引经略文证略》《淮南异同诂》《赵刻水经注》《茅鹿门八大家古文》《说文发疑》《玉函山房》《算学丛书》)。曾氏所言未见待考的6种书籍除《义塾章程》只在《书目》中收录外,其余5种两书中皆有收录。如果将《官书局书目汇编》与《书目》两书结合起来看,淮南书局的刻书至少是89种。

兰秋阳的《金陵书局刻书书目考证》是目前学界对金陵书局刻书研究较为详细的专文,通过四种书目和作者自己的补遗,得出金陵书局在近半个世纪时间里共刊刻了98种书籍(不含重刊本、不含子目、不含合售本)[9],并在文章后附其刊刻书籍详目表,标注其刊刻时间(同治三年至宣统三年,即1864—1911年)、书名、牌记和册数。然而该详目表在光绪九年(1883年)及以前的刻书当中,却未收录《书目》中的《四书》《书集传》《左传》《礼记》《四书五经》《仿宋公羊传》《谷梁传》《四书十一经汇合本》《校本史记》《吕氏四礼翼》《老子章义》《古今诗选》《元和郡县志》13种刻书,这13种刻书在朱士嘉《官书局书目汇编·江南书局》中皆有记录。

顾志兴《浙江书局始末及其所刊书》一文较为全面地研究了浙江书局刻书,将其光绪十二年(1886年)以后的刻书进行了罗列,共列出56种(《续三通》《三通》按6种记)[10],但对浙江书局在同治六年(1867年)至光绪十一年(1885年)之间的刻书是通过现存板片的整理,以概括式陈述方式得出浙江书局在这18年间所刊书籍亦只不过62种(《清三通》是按3种记)的结论。然而《书目》所收录浙江书局在1867—1883年间的刻书是97种(《皇朝三通》《续三通》是按2种记),如果按照顾氏将《三通》按3种计算的话,《书目》所收录浙江书局的刻书应该为101种,这与18年间所刊书籍亦只不过62种的结论相去甚远。

其他关于江西书局、苏州书局、湖北书局的刻书研究多以总括式的概述方式论其书局的刻书总数,列举一些具有代表性的刻书来分析书局刻书的内容和特色,较少将其刻书一一罗列出来。诚然,由于时间久远,不少刻书、板片被毁散,现在留存在各大图书馆的官书局刻书及其板片难以体现全貌,又因文献记载的缺失,很难确定某一书局的具体刻书。而《书目》一书作为记录早期著名官书局刻书的重要史料,为学界对早期各大书局刻书的进一步研究提供了素材,从而有助于更加全面地重新审视早期著名官书局的刻书活动。

3.2 《书目》有助于研究晚清官书局刻本的用纸和价格

3.2.1 有助于了解晚清官书局刻本的用纸情况

纸被发明之后,由于它的廉价和轻便优势,逐渐成为了书籍重要的物质载体,至唐宋之后,纸更是在书籍印刷中得到了普及。随着造纸技术的不断发展和进步,造纸的原材料也不断得到丰富,各地的造纸工场和作坊不断增多,纸张类别繁多。因此,在研究晚清官书局所刊刻的书籍时,局本的用纸被众多学者所关注,如黄永年在《古籍版本学》中就认为,局本用纸,最讲究的初印本用宣纸,一般好一些的用连史纸,次一点用白色微黄且薄的赛连纸,用黄色较毛边纸更厚的官堆纸以及毛太纸[11]。从黄教授的论述当中可以看出,官书局用纸是不同的,最好的是宣纸,一般用于初印本,而后印本则多采用较次的连史纸、赛连纸、官堆纸和毛太纸。但各官书局或因降低成本,或因地缘关系,他们各自的用纸却各有特色。朱宝元在《晚清官书局本的印刷》文中重点考察了局本的用纸情况,并总结出局本用纸的四个规律:一是各局用纸前后基本保持一致;二是同一刻本一般是用两种纸张印刷;三是各局用纸都属于中低档纸;四是同一刻本中开本也有变化[12]。

晚清官书局的用纸尽管得到不少学者的关注,但却较少对各书局的用纸情况进行深入考察,而《书目》一书却为我们提供了前期著名官书局的用纸情况。金陵书局用纸:官堆纸、加料官堆纸、宣纸、料半宣纸、小料半宣纸、大料半宣纸、杭连纸;淮南书局用纸:杭连纸、毛边纸、赛连纸、头太纸;苏州局用纸:毛边纸、连史纸、毛太纸、赛连纸;江西局用纸:官堆纸、连史纸、吉连纸;浙江局用纸:连史纸、毛太纸、官堆纸、赛连纸、重塞纸;湖北局用纸:竹连纸、官堆纸、白宣纸、赛连纸(使用较少);上海制造局用纸:连史纸、赛连纸、扇料纸、毛太纸。从以上7家官书局早期的用纸来看,金陵书局的宣纸,淮南书局的头太纸,江西局的连史纸、吉连纸,浙江局的重赛纸,湖北局的竹连纸以及上海制造局的扇料纸都独具特色,而使用连史、官堆、赛连、毛太这四种纸较为普遍。

3.2.2 有助于了解局本的价格

不同类别的纸张的质量不尽相同,从而使用不同类型的纸张印刷出来的图书的效果不一样,进而导致图书价格的不同。《书目》一书除了记录前期官书局的用纸情况外,还记录近800种局本的图书价格,并且标注了每部书不同纸张的价格,如苏州局本《钦定左转读本》,毛边纸每部制钱1 464文,连史纸每部制钱1 680文,毛太纸每部制钱1 200文,这比以往研究者以“廉价”二字进行概括局本的价格更为直观。尽管在局本价格研究者都参考的《官书局书目汇编》中也列出了局本图书的价格以及用纸情况,如淮南书局本《大戴礼记》赛连纸售洋九角,《陆宣公集》杭连纸售洋一元四角、赛连纸售洋二元六角,但在该书中有不少图书要么没有标注其价格,要么只有价格没有用纸,如淮南书局61种书籍中有18种没有价格,15种没有标注用纸,而且同一部书标注的用纸最多2种。但在《书目》中,每一种书都有价格和用纸的记录,不少书籍标注的用纸达3种之多,这不仅能更加全面地了解前期局本图书的价格,同时也能从其中窥见到影响图书价格的重要因素以及局本廉价之原因。

五局合刻本《二十四史》白宣纸每部制钱为平足银166两,官堆纸每部制钱为平足银100两,两者之间的差价达到了66两;湖北局本《钦定七经》白宣纸每部制钱为51 660文,而竹连纸每部制钱为23 580文,前者是后者的2倍多。由此可见,同一本书采用不同纸张制作,其价格差异较大,从而可知用纸对局本价格的影响较大。《书目》中所收录各局本不同用纸的价格,从中还可以窥见各种类别纸张的质量。如湖北局本《御批通鉴辑览》竹连纸每部制钱8 439文,白宣纸每部制钱27 285文,官堆纸每部制钱7 600文,可见竹连纸又要比官堆纸质量好。又江西局本《四书》官堆纸每部制钱620文,连史纸每部制钱880文,吉连纸470文,可见连史纸优于官堆纸,官堆纸又要优于吉连纸。结合各局本不同纸张的价格,可以推导出白宣纸较好,连史纸、竹连纸稍次之,官堆纸再次之,吉连纸更次之这样一个等级序列。至于毛边、赛连、杭连、毛太、官堆之质量,通过各书局印制之价格,皆处于连史纸之下,其中杭连纸要稍微好一些,毛边、官堆、赛连较差,而毛太纸最差。而局本的用纸正如孔毅在《清代官书局刻书述略》中所言,为了降低成本,诸局多用连史、赛连、毛边、毛太等名种,同时还常用一种官堆纸[13]。局本图书价格研究者们多以“廉价”二字进行概括,这种“廉价”除了他们所说的“不以盈利为目的”的原因外,局本用纸使用这些中低档纸为主的事实也是导致“廉价”的原因之一。