从文物中探寻端午习俗的印记

段晓静 贾雪飞

端午节作为中国四大传统节日之一,以全民参与、活动项目多、文化内涵丰富为鲜明特征,延续至今已有两千多年的历史。2006年成为首批国家级非物质文化遗产, 2008年被列为国家法定节假日。2009年9月被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,成为中国首个入选世界非遗的节日。

现收藏于河南博物院的隋代四神八卦十二支铜镜和唐代镕颜写监干支八卦生肖铜镜(图1、图2),上面装饰有四神、干支、八卦和十二生肖图案。古人通过对宇宙本源的探索,对星体运动的测量,将黄道和天赤道附近的星空划分为四个区域,以具有方位意义的四种祥瑞动物来表示,即东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武,称为“四神”或“四灵”。青龙于八卦为震、巽,象征四象中的少阳,四季中的春季;白虎于八卦为乾、兑,象征四象中的少阴,四季中的秋季;朱雀于八卦为离,象征四象中的老阳,四季中的夏季;玄武于八卦为坎,象征四象中的老阴,四季中的冬季。

中国科技大学张秉伦先生认为,在原始社会生产力低下、认识自然能力极其有限的情况下,人类会对与自己生活息息相关的动物产生依赖感、恐惧感、崇敬感。在动物崇拜的原始信仰影响下产生了十二种生肖动物,十二生肖中运用了干支纪年法来纪年。即把十个天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二个地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)按一定顺序不重复地搭配起来,相配六十为一周,周而复始,循环记录,俗称 “干支表”。上古时期,很多节期并没有硬性规定在某月某日,而是按照干支的序次来确定。除了以节气为节期外,如立春、夏至、冬至等,都是以时序为节期的。

黄石的《端午礼俗史》中认为“端午”之名最早源于中国先秦就已经成熟的关于天文历法的科学体系。中国古代的历法制定者,把北斗星斗柄上经常指向北极星的第七颗星,称为“招摇”,历法按招摇的逐月推移而测定月次。这样,招摇走到第五个月,即仲夏之月,正是指“午”,五月称为“午月”。据黄石考证,自先秦至两汉,端午的日子每年都会随干支纪年发生变动。因此,秦汉之际便将五月的第一个午日定为端午节。端午本是午月午日节,有时还突出它的正时是在午时,所以也叫重午节。《太平御览》有“仲夏端午。端,初也”的记载。端为开始的意思,午与“五”谐音,有午时之意。所以,“端午”应当不单指月,还指日、指时,后世的端午节也有很多重视“午时”的习俗。大约魏晋以后,由于用干支表示的节日不便记忆,逐渐形成了以数字日期代替的趋势。于是,端午定在五月五日,而端“五”或许就是在此时代替了较古的端“午”的。

古时由于生产力不发达,科技及卫生水平所限,先民尚不能客观理性地认识世界。夏至是非常重要的一个太阳运行变换日,这天太阳接近北回归线,北半球人能感受到最长的白昼来临,尤其是午时最盛。从此以后,日暑从极长开始渐短,万物丰盛而渐凋,太阳炙热而渐衰。因此,夏至这天有“阴阳生,死生分”的说法。

五月初时正值初夏,气候始燥,万物生长,然而随着湿度加重和雨水增多,农作物如小麦容易受潮霉变,蛇鼠毒虫随着气候的温暖开始频繁活动,疫病易行。端午节时近夏至,太阳直射点由北回归线南移,处于北半球的我国天气开始逐渐向昼短夜长转变。受我国古代的阴阳五行说的影响,古人认为白日主“阳”,夜晚主“阴”,此时夏季尚未全盛而夜晚的阴气已滋生,阴阳处于不和谐的阶段,进而五月初五被当作“恶月恶日”。

从汉代的史籍中可以看出,人们从很早起,就普遍认为五月初五是“恶月恶日”。“五月子不举”这一俗信,始于春秋战国,在汉朝开始盛行,意思是说,农历五月五日所生的孩子被看作是不祥之兆,多被父母遗弃不养。

在我国历史上,战国四公子之一的孟尝君、东汉名臣胡广、西汉大司马王凤、东晋名将王镇恶等,他们都是五月初五生,在他们幼时都发生了父母不拟抚养的故事。传说胡广在五月初五出生,被父母认为是不祥之人,于是把他放在瓮中,扔到了河里。随着河水的漂流,幸好被一个老头发现,收养了他,并把他养大成人,而长大后的胡广博学多闻,成了一个 “学究五经,古今术艺毕览之”的汉代奇才。由于五月初五出生的孩童里面,出了几位响当当的人物,因此“五月子不举”的传言不攻自破,这一俗信在之后传承的过程中也逐渐被人们摒弃了。

古人秉承本土儒道两家的哲学思想,讲求“天人合一”,在阴阳五行理论支撑下,古人便将端午发生的自然现象归结在了阴阳五行的不调和上。《淮南子·天文训》记载“日冬至则火从之,日夏至则水从之”,又记“阳气为火,阴气为水,水胜故夏至湿,火胜故冬至燥”。因此,端午节在传统文化里则“从水”,在阴阳五行理论中五属“火”,五月初五是谓五五相叠火气过旺,过旺生毒,而“水”“火”又不相容。所以,最初端午节的习俗内容主要是忌避行为及驱邪除灾的方法。

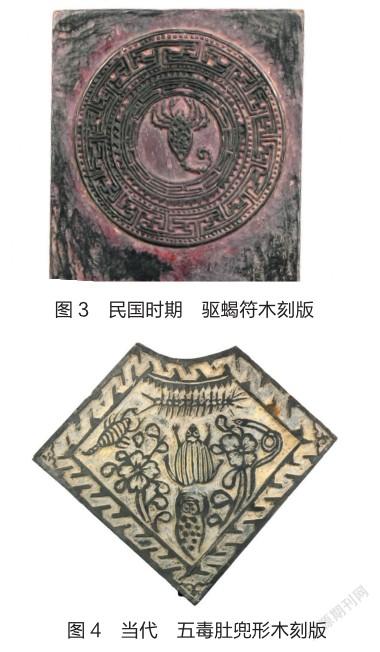

古时端午的习俗主要有“蓄兰沐浴”。《夏小正》记载“此日蓄采众药以蠲除毒气”,《大戴礼记》记载“五月五日,蓄兰为沐浴”,屈原《楚辞》里有“浴兰汤兮沐芳华”的句子。从文献记载来看,早在战国时期,人们就认为端午时节药草生长极盛、效力最强。所以,采药、用药是端午重要的习俗内容。人们用佩兰、艾草、菖蒲、桃叶、凤仙、白玉兰等芳香型花草煮成药水洗浴,已达到禳病驱邪、驱瘟的目的。安阳博物馆藏的民国时期的驱蝎符木刻版和当代五毒肚兜形木刻版的版面上刻绘蜈蚣、蝎子、癞蛤蟆、壁虎、毒蛇五毒图案。古时人们认为在“恶月恶日”这五种有毒动物会相继苏醒、活跃起来容易伤人。因此,必须以服药和宗教手段来避五毒之害,故亦有五种植物,即菖蒲、艾草、石榴花、蒜头和山丹来加以克毒。周密《武林旧事》中记载,宋代宫廷里“插食盘架,设天师、艾虎,意思山子数十座,五色蒲丝、百草霜,以大合三层,饰以珠翠、葵、榴、艾花,蜈蚣、蛇、蝎、蜥蜴等,谓之‘毒虫” 。“驱五毒”也成为古时端午习俗中重要的内容(图3、图4)。

安阳博物馆藏的当代钟馗持剑木刻版、当代钟馗捉鬼木刻版和当代钟馗斩鬼木刻版的版面上和河南博物院藏的现代史正学钟馗打鬼图轴及现代朱仙镇年画《钟馗镇宅》上刻绘有钟馗捉鬼画像,他头戴官帽,身穿长袍,怒目圆睁,须发皆张,持剑斜顾,威严狰狞的形象刻画得栩栩如生。钟馗为民间传说中驱凶避鬼的真神,原为唐朝人,因长相狰狞遭小人谗言武举未中,怒撞殿柱而亡。后托梦唐明皇,誓除天下恶鬼。“钟馗捉鬼”的传说流传至今,中国民间常挂钟馗神像辟邪除灾,钟馗的形象也成为端午节常出现的题材(图5—图8)。

从全国各地丰富多彩的端午活动内容中,我们可以寻找到中国传统文化的鲜明印记:

1.关于儒教文化、道教文化的印记

屈原、介子推、伍子胥、曹娥、勾践操演水师、黄巢起义、苍梧太守陈临、祭地腊、道教地祇上将温元帅、南方雷祖邓元帅、太乙救苦天尊、天蓬翊圣真君、真武大帝、張天师。这些人物具有强大的文化感召力,对这些“先贤”的崇敬祭拜,成了端午节主要的习俗内容。

2.关于自然崇拜的印记

吴越先民的祭祖、祭龙图腾、高山划船、安龙头、涂毒鼓、系五彩丝(戴长命缕)、染悬五色菖蒲、当门供养果品五色纸、挂虎头、题写葵榴扇、雄黄画额、挂朱符、插艾虎、贴葫芦窗花、佩香囊、做五毒肚兜、五毒衣等。

从祭祀、农事等人与自然的关系到思贤、庆祝、体育、游乐等人与社会的关系,再到祛病防瘟的人自身的内察,在几千年节日活动不断演绎重复的过程中早已在汉文化中被赋予了端午节文化的教化意义。让世人顺理成章地联想到了上古先贤、激昂的竞技、时令吃食及祛病防疫的意象,唤起其承载的知识文化的记忆。1DC207A2-B840-4791-9EF1-DB20C10EACBE