农耕文化——春耕

二十四节气是我国历法独有,它始于秦代,对农业生产有着至关重要的指导意义。而二十四农事节气之首“立春”,“一年之计在于春”,“计在于春”即是“春耕”,有了春耕,就会有春华秋实冬藏,有了耕读并做,天人共生,就会有国泰民安,社会繁荣与和谐。

我国古代以农业立国,农业讲究时令气节,春种、夏长、秋收、冬藏,一概以时令为转移。春季播种之前,耕耘土地。立春过后,春耕就要开始了。

古代春耕始于烧荒

时令的更换,一般民众只能凭借物候的变化来判定,有天文知识的巫师火正则能借助观测天象来确定。上古观象,通常在天刚昏黑时进行(称为“昏见”),被观测的星被称为“大火”。古代 “大火”星昏见时恰好在春分时节,火正在这一天观察到大火星位于南方正中的位置,于是向民众发布春分已经到来,可以春耕播种了。

上古的农业实行刀耕火种,一年的农事始于烧荒,人们把烧荒看作是丰收的前奏,要举行欢快而隆重的祭天仪式。《礼记·郊特牲》说:“季春出火,为焚也。”说的就是古代烧荒祭天仪式。祭天时要杀牲畜,贡于柴堆之上,将柴点燃,让牲畜肉的焦香伴随着清烟飘上云天,天帝闻到人间烟火和肉的馨香,就会大发慈悲,赐给人世以和平安乐。火正的任务,就是布置、点燃和守护祭天的柴堆,完成燎祭仪式。

皇帝“亲耕”为国家典礼

皇帝春耕,听来新鲜,但这是古时的一项国家典礼,称作“亲耕”,以表示天子劭农劝稼、祈求年丰之意。

天子率百官亲自春耕的最早记载见于《礼记·月令》:“(孟春之月)天子亲载耒耜……帅三公、九卿、诸侯、大夫躬耕帝籍。”而“天子三推、三公五推、卿诸侯九推”,说的是天子及百官掌着犁向前推行,各自有各自必须达到的工作量要求,不能马马虎虎地敷衍一下做个样子就了事。

《礼记》的记载虽然早,但总算只是个大概。皇帝亲自参加春耕的确切年代,如今可知的最早是在汉代。西汉贾谊上的《论积贮疏》中提出春耕乃是“天下之大命”,不可有丝毫的懈怠。在看了贾谊的建议之后,汉文帝深以为是,于是在公元前178年正式下诏书:

“夫农,天下之本也。其开藉田,朕亲率耕……”

自此以后,皇帝亲自带头春耕的传统,便以官方政策的方式正式流传了下去。《汉书·食货志》对此有明确记载,“上感谊言,始开藉田,躬耕以劝百姓”。即便春天时皇帝在外出巡,也会按照规矩在当地行春耕的礼仪,不敢因为出门在外就减省掉。

后来一代又一代的帝王们,给春耕加上了一层又一层的光环。在南北朝的宋、齐之间,皇帝不仅亲自耕种,还设立观耕台站在上面观看文武百官谁耕种得一丝不苟、谁又耕种得敷衍了事。公元514年,著名的梁武帝在春耕之后宣布大赦天下,以彰显皇帝的仁德和孝悌。至此,春耕已经不是一项单纯的农事,而是开始与国家的大政联系起来。

而盛唐之世的唐玄宗,更在大赦天下之后大摆筵席。《资治通鉴》214卷记载,公元 735年正月十八,唐玄宗行藉田礼,亲自春耕以示重农。在大赦天下之后又“饮酒三天”,以示国家欣欣向荣、歌舞升平。而在敦煌莫高窟的壁画上,春耕的一幕也冲淡了宗教气息、充满了人间情味。

皇帝亲自春耕,到清朝的时候发展到了巅峰。在正式春耕之前又增加了一次彩排的环节,称为“演耕”。相关部门和机构要早早定下吉日,确定祭祀和从耕的大小官员,然后皇帝会先前往西苑的丰泽园执行演耕。到了正式行春耕礼的日子,身穿吉服的康熙雍正们率领百官们到先农坛祭拜先农神,再到田野上行躬耕礼,经过一系列庄重的流程之后,才能种下稻、黍、谷、麦、豆等五谷。

历代君王的春耕之礼,既表达了重农尊祖、报本反始的思想,也为天下作出了表率。他们用自己的行为告诉天下人:春耕对于神州大地究竟有多么重要,以致连九五之尊都要亲自下田、劝课农桑。

耕作工具不断演变

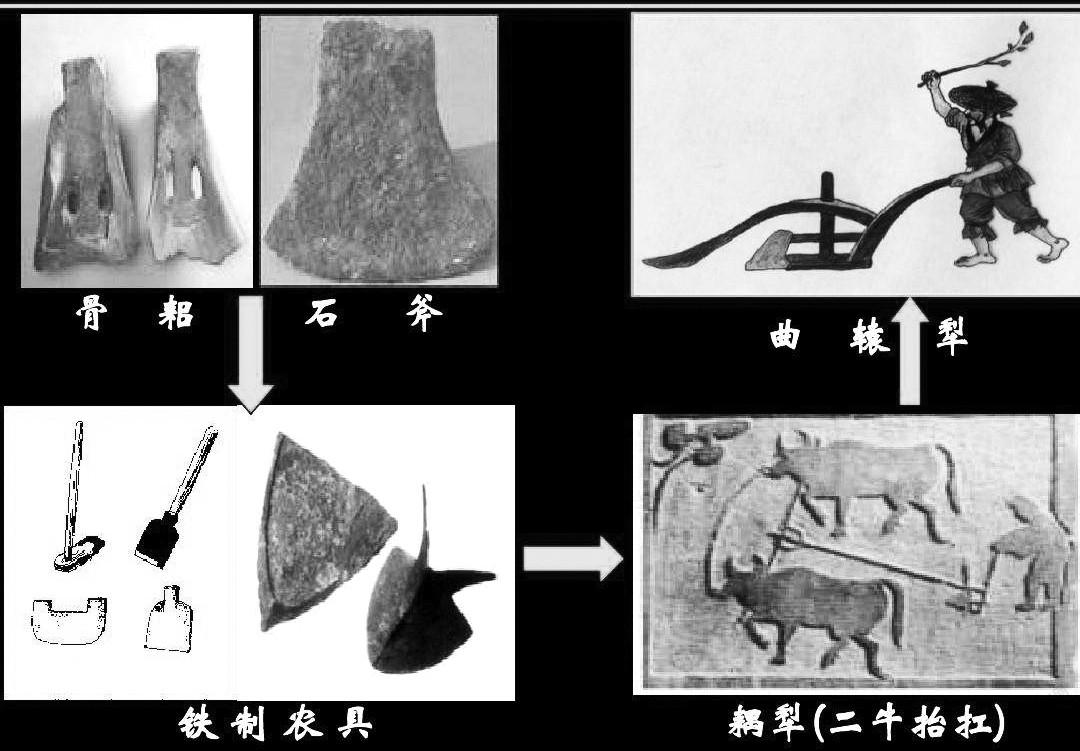

中国古代农业耕作技术的进步在很大程度上就是建立在耕作工具的发展之上。耕具改进主要有两个方面:一是耕具制作材料的进步,即从骨、木、石演变为铜、铁;二是耕具种类的变化丰富。

新石器时代的耕具主要有耕作工具和收割工具两大类,前者以耒、耘、铲、锄等为代表,后者以刀、镰等为代表。这一时期的耕具基本由骨、木、蚌、石等材质制造。夏商西周时期,虽然青铜冶炼技术日趋成熟,但是铜矿石来源稀少,耕具主要还是骨、木、石质。

战国时期,铁制耕具大量出现,但大多数耕具还是木柄铁刃。新出现的耕具有铁犁铧、铁锸和铁耨,铁犁铧具有v字形的犁头,碎土时有利于减少阻力,铁锸可增加翻土深度,铁耨则用于除草、松土和培土。

汉至隋唐时期,由于冶铁业的发展,铁制耕具已非常普及,木柄铁刃耕具逐渐被全铁耕具取代。这一时期,犁这一耕具获得了极大的发展,不仅形制变大,而且功能增加,既能碎土又能平地,成为人耕或牛耕的主要耕具。

汉代时,随着“代田法”的推广,出现了耧车这一新的耕具。耧车由漏斗和三个耧脚构成,当以人力或畜力牵引时,耧脚开沟碎土,同时漏斗中的种子自动下落,实现了耕和种的同步操作。

隋唐以后,中国古代耕作工具基本定型。虽然这1000多年中,新的耕作工具较少出现,但传统耕具却始终处于改进之中,有些耕具在今天的农村仍然使用。

各地试耕习俗

相传,过去为渲染春耕生产气氛,敦促人们做好春耕准备工作,城里的官府县衙在立春前一天,就派衙役到县城的城隍庙旁边的荒地上搭一个茅草官厂,衙役擂鼓鸣锣,吹吹打打,抬着县官和纸扎的春牛、犁,由衙门沿迎春路行至官厂,沿路的群众,家家鸣放鞭炮,并将米、黄豆抛向耕牛,表示新的一年五谷丰登。春牛抬到官厂后,要焚香祀奠皇天后土,仪礼三伏三拜,县官领头,众乡绅跟随在后依礼参拜,而后念祭奠天地神祈祷告词,而后县官亲自扶犁,跟随春牛之后,演试用牛犁田,以示开始春耕。围观群众吆喝声响彻云霄。县官试犁后,衙役将纸扎的春牛抬起游街,提示人们新年开始,五谷待种,百业待兴,大家应该送懒,迎接大闹春耕生产开头日的到来,游完街巷后,回到县衙门前打春后,然后把紙扎的春牛烧掉。

在中國一些地区一直传承着试犁的习俗。桂北地区的开春试犁,人们多是拿牛轭走进牛栏,把牛轭往牛颈上一放,表示耕牛拉着牛轭耕田犁地,预示着开春了,新的一年开始播种五谷了,应该作好备耕,不要错过耕种的时机。

在山西的浑源、朔县、山阴等县及河北、内蒙古部分地区。民间流行有击鼓迎春的习俗。春耕前,民众手持羊皮圆扇形手鼓,且敲且唱,祈求消灾免病,秋后丰收。

云南省红河哈尼族在春耕生产时节,农民表演队走村串寨,表演反映当地少数民族劳动生活的原生态歌舞,为春耕开犁唱响报春曲。

古诗词里的春耕

“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几时闲,耕种从此起。”对春耕的向往,自古即是诗人们割舍不下的情怀。时代会更易,但对春耕的情思始终不变。在古往今来的大诗人眼里,如果没有了春耕,那春天便不成其为春天。他们对春耕的赞叹含在名章隽句里,清楚得让今天的现代人如在目前。

如今,人人耳熟能详的“一年之计在于春”,出自南朝梁元帝萧绎的《纂要》。从一开始就是农业谚语,意示春耕是一年收成的基础。姚鼐的《山行》,是一幅繁忙热闹的春耕图:“布谷飞飞劝早耕,春锄扑扑趁初晴。千层石树通行路,一路水田放水声。”韦应物在《观田家诗》中曰:“微雨众卉新,一雷惊蛰始,田家几日闲?耕种从此始。”王维在《宿郑州》中云:“田父草际归,村童雨中牧。”苏轼在《新城道中二首》中曰:“野桃含笑竹篱短,溪柳自摇沙水清。西崦人家应最乐,煮芹烧笋饷春耕。”春雷阵阵,细雨蒙蒙,草木新生,村童雨牧,农人播下种子,也播下了一年的希望。

如今的春耕早已经不同于往日。现代农机器具的投入、无人机的使用,已经代替了几千年来传统的耕牛和耕犁。但始终不变的,却是人们对于春耕时令的只争朝夕。

编者手记

耕读传家久,诗书继世长

我国自古以来就有农民崇尚读书的传统,囊萤映雪、凿壁偷光、悬梁刺股、孟母三迁等读书故事早已耳熟能详。古人追求务农与读书相结合的生活方式,认为耕可致富,读可养性,形成了我国独特的耕读文化。明末清初的著名学者、教育家和农学家张履祥既教书又务农,他在《训子语》里说“读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼仪遂亡”。许多人都提倡过一种耕读并重、耕读结合的生活。这种耕读文化形成了崇尚读书、耕读传家的文化风尚和生活环境,留下了“不读诗书,有目无珠”等流传至广的谚语。至今,在很多农村地区古旧住宅的匾额上,还能经常见到“耕读传家远、诗书继世长”等字样,显示了主人耕作不忘读书的生活习惯和人生追求。

今天,我们生活在信息社会,知识成为最大的资本,更需要读书学习,用知识创造财富。我们倡导全民阅读,强调推动农民阅读,就是对我国优良文化传统的继承和发扬,使“书中自有致富路,书中自有智慧泉”的体会成为有志农民的共识,使我国农村“家家户户书香飘,子子孙孙有文化”。