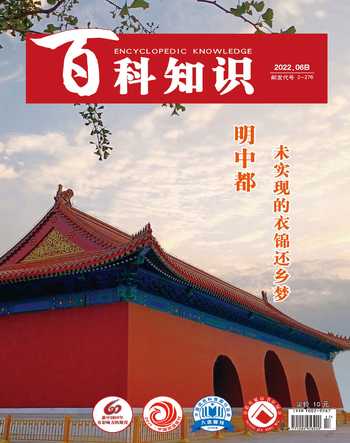

明中都 未实现的衣锦还乡梦

刘菲

1368年,朱元璋在应天府(今南京)称帝,国号大明,年号洪武,开启了一代布衣的皇权之路。

此时的朱元璋面临一个极大的难题——天下已定,寻何处建都?

即位之地应天府拥有得天独厚、龙蟠虎踞的地理环境,且农商业发达,加之此地又是朱元璋兴势之地,还建有吴王宫阙(朱元璋为吴王时修建的宫阙),于此处建都可谓“最佳选择”。

不过,从军事角度考虑,应天府有个巨大的短板:其位置偏于江左,距对元作战的北方前线太远,不便于朝廷部署军事及调动指挥军队,这让在刀枪剑戟中起家的朱元璋感到十分不安。同时,朱元璋还认为,历史上于应天府建都的王朝,如东吴、东晋和南朝的宋、齐、梁、陈六朝,均为短命王朝,“所历年数不久”,恐自己辛辛苦苦建立的大明也陷入这种悲剧循环中。

故朱元璋并未马上做决定,而是考察了位于中原的汴梁,并改名为开封府,想实行古已有之的“两京制度”,即以开封为北京、应天为南京,“天子于春秋往来巡狩”。然而,中原历经多年战争,民生凋敝,确实不适合在此时大兴土木建造都城。

于是,朱元璋同淮西群臣们有了新想法:古人都说“衣锦还乡”,何不于老家建都?

作为朱元璋的龙兴之地,凤阳有山“势如凤凰,斯飞鸣而朝阳”,其在地理上“前江后淮,以险可守,以水可漕”,具备“背山面水,居中天下,便于控制国家的自然条件”。

洪武二年(1369年)九月,经淮西群臣提议,朱元璋颁布诏书,在老家安徽临濠(今安徽凤阳)建都,名为“中都”。中都营建完成前,应天府仍是都城,而中都的营建“如京师之制”。为此,朱元璋不仅设立行工部,负责具体营建事务,还命已退丞相李善长、名将汤和和吴良及工部尚书薛祥等前往督工。

经过选址、规划、征调材料和劳工等各项准备工作,洪武三年(1370年),中都的营建工程正式开始。

在此次营建中,朱元璋一改往日的节俭作风,多番要求中都务必建得宏伟华丽,以圆自己“衣锦还乡”之愿,并打算建成后迁都久居。在朱元璋的要求下,中都营建穷奢极丽,不仅遣使到附属国“求大木”,“令天下名材至斯”,建筑墙体也是先用白玉石须弥座和条石作基础,上砌大城砖;砌筑时更是以石灰、桐油加糯米汁作浆,关键部位甚至“用生铁熔灌”,建造过程十分复杂。

与此同时,临濠屡次改名,并不断扩大管辖范围。史料记载,洪武六年(1373年)九月,临濠府改名为中立府,“取中天下而立,定四海之民之义也”。洪武七年(1374年)八月,中立府又改名为凤阳府,并置凤阳县,“以在凤凰山之阳,故名”,府治随之从临淮迁至凤阳。在中都营建期间,周边先后有12州、24县划归其管辖,几乎包括了整个淮河流域。

对于以凤阳为“中都”的决策,一直有朝臣持不同意见:因凤阳地处丘陵地带,形势曼衍,无险可据,加上土地贫瘠,商贾不集,并不是理想的定都之地,若仅为满足朱元璋思乡、还乡之愿而定都凤阳,实在太过草率。于是,在营建诏令颁布后,群臣一次次同朱元璋据理力争,甚至就连辅佐朱元璋平定天下的功臣刘基在告老还乡时也不忘反对定都凤阳,直抒“中都曼衍,非天子居也”。不过,朱元璋像铁了心一般,丝毫没有理会这些意见。

洪武八年(1375年)三月下旬,中都“功将完成”,朱元璋兴奋不已,决定亲自前往验收论赏。

他到达中都后,却经历了一场“厌镇事件”。“厌镇”是一种巫术,用以诅咒厌恶的人或物。此次厌镇的发起者正是明中都的营建工匠。这些从全国各地征调而来的工匠,连同几十万士兵、农民、罪犯一起参与中都的营建。他们不仅“盛暑重劳”“伙食失节”,还“多以疫死”,一时间,中都营建者上下怨声载道,苦不堪言。于是,工匠们便在朱元璋视察的殿脊上搞了厌镇法招引鬼怪,发泄积怨。

此事一出,龙颜震怒,朱元璋下令“尽杀”参与者。不过,他也开始反思,想到自己赤贫起家,吃苦受累,而今因一时私欲荼毒百姓,不免心生愧疚。于是,在离开中都前,朱元璋前往圜丘祭告天地,并向皇天后土请罪:“此臣之罪有不可免者。”返回南京后,朱元璋依旧闷闷不乐,他想起刘基的话,又想起近几年淮西群臣们的嚣张行径,或许,同他们一起衣锦还乡的愿望只能是奢望。时过境迁,乡党情谊早已不复当年,若再迁都凤阳,淮西群臣们必定会利用家乡宗族发展势力,皇权恐将不稳。

洪武八年四月,朱元璋下令“罢建中都”,大规模改造应天府作都城。三年后,也就是洪武十一年(1378年),朱元璋确定南京的“京师”地位。自此,中都完全成为陪都,而后便湮没在了历史长河中。

自下诏到罢建,明中都的大规模营建工作持续了五年。在这五年时间里,大明几乎倾尽所有的物力、财力;故中都虽遭罢建,其城市轮廓已然形成,众多城垣、宫殿、坛庙、钟鼓楼、军事卫所、公侯宅第等建筑至今仍有遗存,只是多年来一直被世人与史书遗忘。谈及明代都城,人人仅道北京故宫,却忘了凤阳还有一个中都。

为了帮助世人更好地认识这座都城,2013年,安徽省文物考古研究所制订《明中都遗址考古工作计划》,明中都考古工作正式提上日程。2014年,启动考古勘探工作;2015年,正式开始对明中都的发掘工作。2017年,经报国家文物局批准,安徽省文物考古研究所与故宫博物院等单位合作,持续开展对明中都遗址的考古工作,并取得一系列重要收获:通过勘探和发掘,城址的布局日渐清晰,承天门、东华门、外金水桥等多组单体建筑遗存的形制和结构逐步得到揭示。

2021年,在以往工作的基础上,明中都考古工作组重点开展了涂山门遗址和前朝区核心宫殿基址的发掘工作,发掘面积共计约2100平方米。2022年,明中都遗址成功入选“2021年全国十大考古新发现”。

其实,学界对明中都的研究远远早于明中都考古。早在20世纪70年代,故宫博物院王剑英先生便出版了《明中都城考》一书,拉开了关于明中都的研究序幕。只是由于相关历史资料较少,有关明中都的建筑布局,一直以来都有不少猜测和争论。

若按《周礼·考工记》规制,都城营建一定为方正格局,即整体呈正方形,皇城居中,东西对称;不过,如果完全遵守《周礼》规制,再加上朱元璋划定的“周围四十五里”,东边独山同其东南方向的凤凰嘴山便均流于城外,若他日开战,敌人占据山头,中都必全然暴露于敌,故在实际施工之时稍加改动,将东城墙东移,西南城墙亦向南突出,将两山包于城内。

如此一来,明中都在形制上不再是严谨的正方形,而是扁方形。由于东城墙东移,原本位于城中央的皇城便稍偏西,它建于凤凰山正南的缓坡上,“席凤凰山以为殿”。宫阙则继承南京吴王新宫的设计,正殿为奉天殿,其后为华盖殿、谨身殿,左右为文楼、武楼,谨身殿之后为内宫,两侧序列六宫。

遗憾的是,至洪武八年四月中都罢建之时,奉天殿、华盖殿、谨身殿均未建成,仅余部分基址。2015年,安徽省文物考古研究所同故宫博物院联合考古队开始对宫殿基址展开发掘,累计揭露面积达9600余平方米。发掘揭示出前朝区核心宫殿由前殿、后殿和穿堂组成,总体呈“工”字形,总长约108米,均位于夯土台基之上。台基内承托柱础的磉墩异常壮观,前殿西半部发现东西四列、南北三排磉墩,其中西北、西南两个磉墩属于四联式磉墩,南北两排的其他磉墩和西端中间磉墩为二联式磉墩,其他为单体磉墩。依磉墩分布,考古学家推测其建筑开间为面阔九间、进深四间。抱厦面阔三间,进深一间。抱厦后有穿堂,面阔三间,进深七间。后殿与穿堂相接,据磉墩推测其也是面阔九间、进深四间。另外,前殿还发现了“龙椅之位”,此位乃是宫城内黄土中心,位置恰好处于整座宫城的几何中心点,九五之尊居中而治,象征意义明显。

中都皇城筑有禁垣,“枕山筑城”,周长“十有四里”,以砖石修筑,将凤凰山主峰及其关联万岁山峰包绕在内,宫阙更加气势雄伟。禁垣亦开四门,中书省、大都督府、御史台三大官署及太庙、社稷坛,均建于禁垣之内。最外面的中都城为普通百姓居住区,原计划开12座城门,到洪武八年,城门仅建成9座,即正南洪武门;两侧南左甲第门、前右甲第门;北墙北左甲第门、后右甲第门;东墙正中独山门,北边长春门,南边朝阳门和西墙涂山门。其中,涂山门的考古发现最为丰富,该城门为单门道券洞式,城台底部南北宽约39.5米,东西进深约23米,外甃砖石、内填夯土,城台门洞居中,因流水冲蚀或人为破坏已严重损毁。城台南侧连接一段砖城墙,砖城墙再向南衔接夯土城墙,城台、马道及砖城墙均坐落在地下挖有基槽的夯土平台之上,且存在明显的营建次序。

在明中都的多年考古發掘中,还出土了大量明初的砖、瓦、石建筑构件,龙纹、凤纹比比皆是,造型生动,雕工精细。另外,明中都遗址还发现了多处巨型石础,其体量为目前所见中国古代宫殿建筑石础之最,可见当年明中都建筑之巍峨宏伟。

前文提到,在选址建都之时,朱元璋曾亲自考察过开封府,虽最终并未定都开封,但此次考察也并非完全无用。考古发掘资料显示,明中都规划中体现了强烈的宋元都城制度的元素,如宫城在都城中整体偏南、T字形广场设置、外金水河路线等营建设置均与元大都的规划相近,三重城垣环套、中轴线五门制度、工字形宫殿等更是直接或间接继承了北宋东京城的规划理念。

作为明清第一座真正体现京师之制的都城,明中都的规划确实受到了宋元都城和当时朱元璋居住的吴王新宫的影响;但更重要的是,明中都反过来更深入地影响了后来南京宫城的改造和北京的都城建设。以北京故宫为例,从其城门形制、宫院设置,甚至左祖右社等对称布局、内外金水河制度等方面,均可见到明中都的影子。因此,在明中都、明南京、明北京三都中,明中都不仅是明清都城制度的首创者,而且质量最为优良,建筑最为壮丽,是中国都城史上的一座里程碑。

中都皇城四面各开一门,前为午门,后为玄武门,东为东华门,西为西华门,城门形制名字与今北京故宫完全相同。明中都和明清故宫的城垣四角,也都建有角楼。

据营建复原图分析,明中都从洪武门至承天门、午门、玄武门再到已规划未建成的正北门,已然存在一条全长6170米的清晰的南北向中轴线,其中从洪武门到午门的一段中轴线更是同中心御道相叠,与今北京城中轴线相类似,明中都也因此成为首座以中轴线纵贯全城的都城。

除贯穿南北的中轴线外,明中都还有一条宽阔的东西向大街——云霁街。在云霁街上,从东往西分布着鼓楼、中都国子学、中都城隍庙、开国功臣庙、历代帝王庙、钟楼等建筑。朱元璋以象征皇权的中轴线为“经”,以象征敬天、法祖、祭祀的云霁街为“纬”,两者在大明门前交汇。明中都云霁街的出现,是中国古代都城规划布局的一大创举。之后,朱棣在营建北京城时,采用明中都的制度,开辟了一条东西向的“长安大街”。

除中轴线外,明中都太庙和太社稷的配置方式也非常值得一提。唐长安城将太庙和太社稷分置于皇城的东南、西南隅,元大都将其分置于宫城之外的左右两侧,朱元璋营建的吴王新宫则将其分置于皇城东北与宫城西南,但不论哪种做法,太庙和太社稷总是显得过于分散,而明中都一改往昔设置,将太庙和太社稷分别置于午门之前中轴线的左右两侧,不仅更突出中心御道的地位,同时凸显“君权神授”意味。这种新的配置方式,直接为后来改造南京城、朱棣营建北京城提供了范本,被奉为“一代之典”。

可以说,明中都考古发现不仅增进了对中都城整体规划布局的认识,其首次完整揭露的明清时期前朝区正殿建筑布局,在南京、北京等其他城址不具备发掘条件的情况下,更是填补了明清都城宫殿考古的空白。

一直以来,明清时期考古学与考古工作得不到足够重视,幸而近几年情况得以改观,明中都的发掘、发现不仅真正填补了中国古代都城宫殿制度由宋元向明清转变的关键环节的资料,也充分体现出其对北京紫禁城的影响。我们也期待着明中都未来有更多、更具学术意义的发现。

(感谢安徽省文物考古研究所和故宫考古研究所在本文完成过程中提供的帮助)