读帖比临帖更重要

赵国林

很多同学学书法,临帖很久了,合上字帖却还是写不出来,想模拟原帖进行创作时也找不着北,原帖里有的字都写得不错,但原帖里没有的字就很难写好。为什么会这样?原因有很多,最主要的原因就是缺少“读帖”!

比照原帖,看一个字写一个字,这个过程是熟悉和记忆的过程,这叫临帖。有了一定基础后,就需要我们去发现感知原帖里更内涵的东西,如结构的特点、原帖的神韵等,这叫读帖。而这些是需要我们放下毛笔,仔细观察原帖,深入去体会的。所以,临帖是知其然,而读帖是知其所以然。

学书法的同学或许都听说过欧阳询在索靖所书碑前反复观瞻三天不归的故事。北宋书学理论家朱长文在《续书断》中说:“询师法逸少,尤务劲险,尝行见索靖所书碑,观之。去数里复返,及疲。及布坐,至宿其傍,三日及得法,其精如此。”从这段话可以看出欧阳询读书碑的仔细和认真。

那么读帖该是怎样一个过程呢?

读帖是一个洞悉整体的过程

首先,读帖可以感知一个字的整体结构的特点关系。举个例子,一个源自王羲之《兰亭序》中“老之将至”的“至”字,如果我们临帖,把它临得像很容易,但其中的内涵我们临出来了吗?我们来仔细读帖:

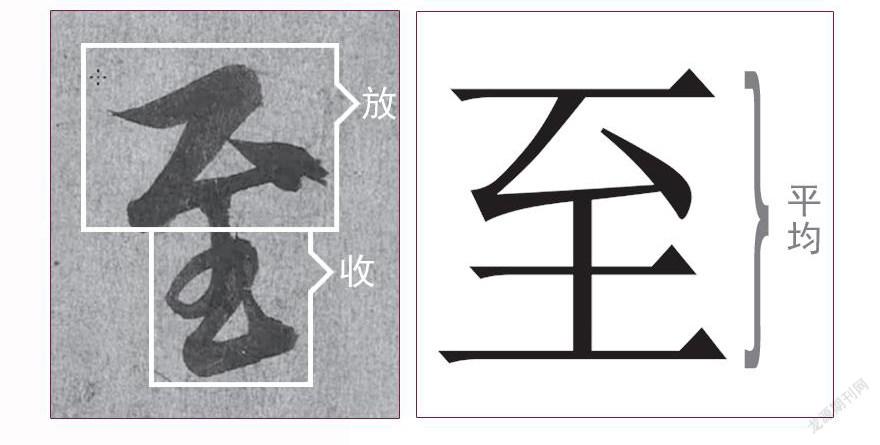

那么,我们平时遇到这个“至”字要怎么写?下图把“至”字的书法和印刷体放在一起对比,我们会惊讶地发现,原来印刷体是上下一样大,而王羲之的写法是上放下收,上大下小,形成了鲜明的对比和韵律关系。灵活雅致、自然天成的韵味,和印刷体的机械呆板形成天壤之别。

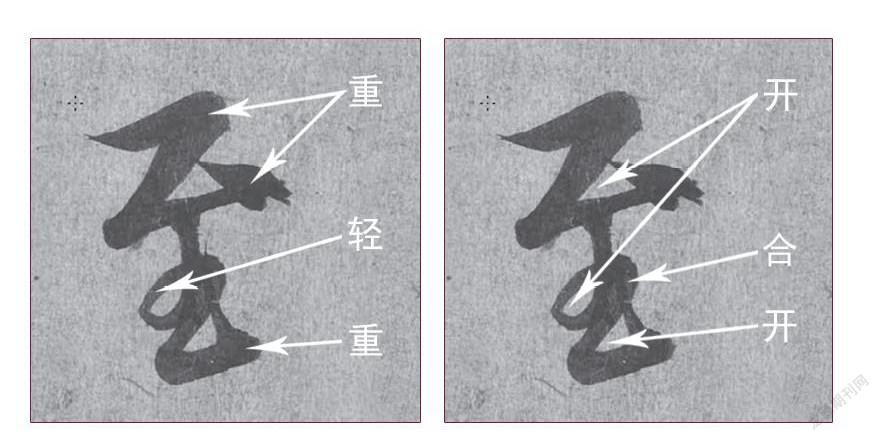

接下来继续观察这个字的轻重安排,再分析这个字的空间安排,我们会发现,这里面的变化如此精妙!

如果我们只是简单机械地把“至”字写得很像,甚至像到可以乱真的地步,但却没有抓住它的特点和变化规律,那么就算临帖一万遍都是徒劳。所以,我们只有读懂这个字的结构特点,实现以一化十,才能实现临帖学习的目的,才能学为己用。

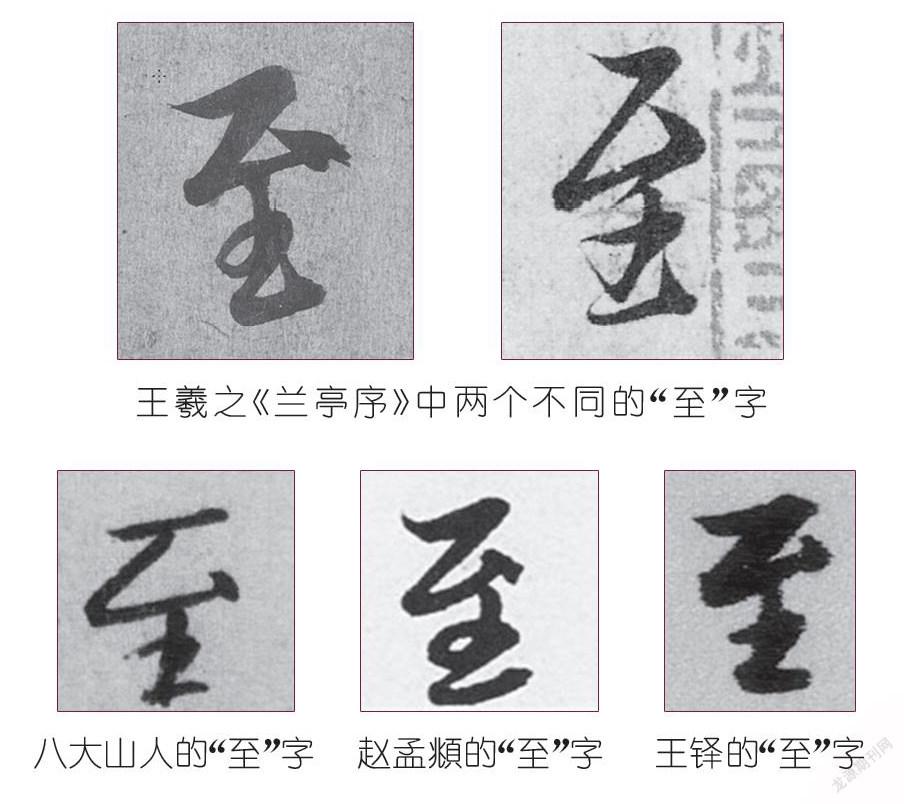

有同学对此会有疑问,一个字瞬间就写完,王羲之会想到这么多元素?其实这是王羲之刻苦磨练、厚积薄发的结果,绝对不是偶然。我们看看《兰亭序》中“群贤毕至”的“至”,再把其他书法家写的“至”拿来做比较,就会发现这种结字(指字的点划安排与形式布置,也称为“结体”)安排是一脉相承的,绝不是一个人的偶然为之。

这种把几张不同字帖放到一起比较分析的模式,是另一种读帖的方法——综合比较读帖。

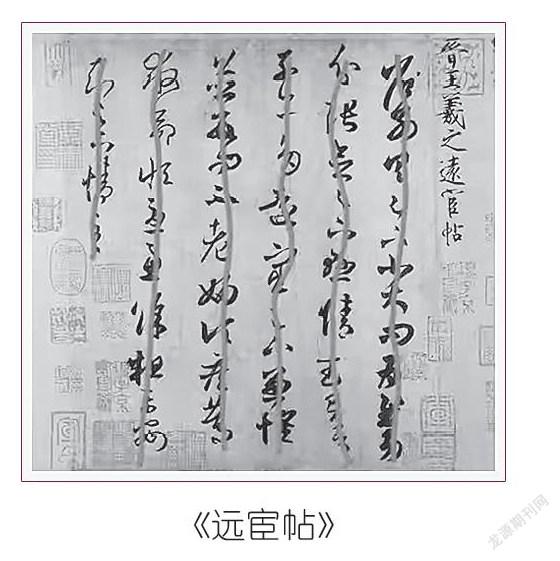

以上讲的是掌握一个单字的整体,在此基础上,我们还要掌握整篇的布局,领略整体的韵律节奏。我们来看王羲之的《远宦帖》,抛开字形去读它的整篇会发现,每一竖行都不平行,也不等距,而是呈现一种有节奏的变化。这是整体去读时才会有的感受,因为我们在临帖的时候总会不自觉地关注局部笔画的形状和字体的外形,往往忽略了那些需要品读才能获得的内涵。

读帖是一个理解神韵风格的过程

我们在学习书法的过程中,会在某一时期专攻某一位名家的字帖,这是学习书法很好的路径。在学习一段时间后,对原帖的理解要分别从细微之处、从宏观整篇来仔细观察,更好地体会原帖里内涵的东西。

例如,我们临写颜真卿的字帖,一个字一个字地看,一个字一个字地临,就很难去观察和体会他的整体风格。上图展示了整幅字帖,一起观察就能体会到笔画粗细、大小轻重、疏密变化等,更好地领略其中的神韵。

临帖的时候,我们还可以品读与其相近风格的碑帖,这样能更好地理解原帖的风格特点。例如:临石门颂时,我们可以参照汉隶的一些相近的碑,如西狭颂碑、广武将军碑、好大王碑等;临礼器碑时,我们多去参照、品读曹全碑、乙瑛碑等。

总之,在学习书法的过程中,一直闷头临摹的方式并不可取。我们需要用心去观察所学的字帖、碑帖,需要广泛地品读更多的名帖,需要多看其他同学的书写过程,从而发现其优点和不足,更需要走进展厅去观摩古人的作品、名家的作品,在不斷“读”的过程中提高我们的书法水平。