湖泊湿地系统地表水-地下水相互作用及“三氮”迁移转化

刘春篁,董一慧,李佳乐,张书缘,孙谦一,周国芳,桑闪闪

(东华理工大学水资源与环境工程学院,330013,南昌)

0 引言

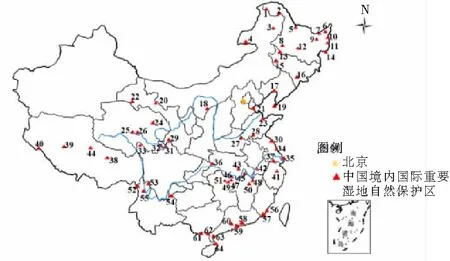

湿地被称为“地球之肾”,与森林、海洋并称为全球三大生态系统,是人类重要的生存环境和自然界最富生物多样性的生态景观之一,也是实现可持续发展进程中关系国家与区域生态安全的重要战略资源[1]。我国拥有湿地面积6 600多万hm2,约占世界湿地面积的10%,居世界第4位、亚洲第1位[2]。目前我国建立了602处湿地自然保护区、1 600余处湿地公园和湿地保护小区,湿地保护率高达52.65%[3]。自1971年《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》[简称《湿地公约》或《拉姆萨公约》]正式签署以来,全球目前共有2 334块湿地被列入国际重要湿地名录,我国已被认定国际重要湿地64块[4],其中内地63处,香港1处。我国的湿地包括沼泽湿地、河流湿地、湖泊湿地、滨海湿地和人工湿地五大类,本文以湖泊湿地生态系统为对象,对湖泊湿地系统的水文地质条件、地表水-地下水(Surface water - groundwater,简称SW-GW)相互作用及“三氮”迁移转化过程进行整理总结。

湖泊湿地生态系统是世界上最重要的生态系统之一,也是最容易受到威胁的水生生态系统之一。剧烈的气候变化、不断增加的人口以及越来越频繁的旱涝灾害,使生态系统的平衡受到威胁[5]。在自然因素和人为因素作用下,湖泊湿地的水文过程、SW-GW相互作用发生巨大变化,二者的变化必然造成湖泊湿地生态系统中“三氮”存在形式与迁移转化过程的改变。

1 湖泊湿地系统的水文地质条件

在湖泊湿地生态系统这一特殊的过渡型生态系统中,湿地在生长季的部分时间处于浅水淹覆状态,且周期性地以水生植物为优势。水是湿地中最活跃、最关键的因素之一,并处于不断地循环、变化和更新之中,是一种可恢复、可更新的资源,使湖泊湿地具有调蓄水量、调节气候、水产养殖、娱乐、城市景观等功能[6]。在湖泊湿地的形成与演化过程中,水文地质条件对湖泊湿地生态恢复和重建具有关键的制约作用[7],一方面是湖泊湿地生态系统区别于陆地生态系统和水生生态系统的典型特征,另一方面是影响湖泊湿地生态系统发展演化的重要条件。

(由北到南依次为:1大兴安岭汗马自然保护区、2南瓮自然保护区、3毕拉河自然保护区、4达赉湖自然保护区、5友好自然保护区、6三江自然保护区、7洪河自然保护区、8扎龙自然保护区、9七星河自然保护区、10东方红湿地自然保护区、11珍宝岛自然保护区、12哈东沿江湿地自然保护区、13莫莫格自然保护区、14兴凯湖自然保护区、15向海自然保护区、16哈泥自然保护区、17双台河口湿地、18鄂尔多斯遗鸥保护区、19大连斑海豹自然保护区、20张掖黑河湿地自然保护区、21天津北大港湿地、22盐池自然保护区、23山东黄河三角洲湿地、24青海湖自然保护区、25鄂陵湖湿地、26扎陵湖湿地、27河南民权黄河故道自然保护区、28山东南四湖自然保护区、29甘肃尕海-则岔自然保护区、30盐城沿海滩涂保护区、31若尔盖湿地、32甘肃黄河首曲自然保护区、33四川长沙贡玛自然保护区、34大丰麋鹿自然保护区、35崇明东滩自然保护区、36神农架大九湖湿地、37长江口中华鲟自然保护区、38麦地卡湿地、39西藏扎日南木错、40玛旁雍错湿地、41杭州西溪湿地公园、42安徽升金湖自然保护区、43武汉沉湖湿地自然保护区、44西藏色林错自然保护区、45网湖湿地自然保护区、46洪湖湿地、47东洞庭湖自然保护区、48鄱阳湖自然保护区、49西洞庭湖自然保护区、50鄱阳湖南矶湿地自然保护区、51南洞庭湖湿地和水禽自然保护区、52纳帕海湿地、53碧塔海湿地、54大山包湿地、55拉市海湿地、56漳江口红树林自然保护区、57广东南澎列岛海洋生态自然保护区、58海丰公平大湖自然保护区、59惠东港口海龟自然保护区、60香港米浦-后海湾湿地、61北仑河口自然保护区、62山口红树林自然保护区、63湛江红树林自然保护区、64海南东寨港红树林自然保护区)

1.1 水文条件

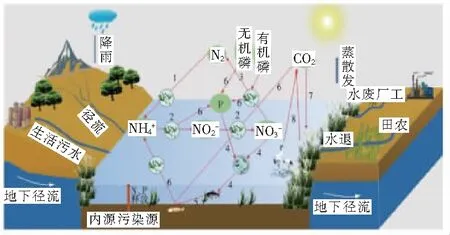

湿地水文通常包括湿地的入流与出流、与其它生境因素的相互作用等[8]。湖泊湿地大多处于河网密集的区域[9],部分湿地周边兴建有水库[10],湿地水量在丰水期和枯水期变化较为明显。湖泊湿地中水的输入主要来自于降水、地表径流、地下水径流等,水的输出包括蒸散作用、地表径流与地下径流,水分运输伴随着物质的循环(见图2[11])。

1.固氮作用;2.硝化作用;3.反硝化作用;4.消耗;5.死亡;6.分解作用;7.光合作用;8.呼吸作用

1.2 水文地质条件

根据国内外学者对湿地的研究,认为地质构造的变迁是湿地形成的主要原因。部分学者依据湿地水与地下水之间的水文补给关系和湿地地貌形态将湿地划分为:地下水补给型的洼地形湿地、补给地下水型的洼地形湿地、地下水穿过型的坡地洼地形湿地、地下水穿过型坡地形湿地、地下水渗流(泉)型的坡地形湿地[12-13]。我国拥有一些极具特色的湖泊湿地,例如鄱阳湖湿地和乌梁素海湿地。鄱阳湖是长江中下游典型的通江湖泊,湖水与五河(赣江、抚河、信江、饶河、修河)和长江之间复杂的水量交换导致鄱阳湖水位呈现年内动态变化,该湿地系统河流-湿地-湖泊相互作用频繁、季节性干湿交替显著,是一个典型的高洪泛湿地系统[14-15]。乌梁素海是因黄河改道而形成的河迹湖,也是全球荒漠半荒漠地区极少存在的大型草原湖泊湿地,乌梁素海与其周边地下水之间存在密切的水力联系,地下水既是乌梁素海的主要补给源,也会接受乌梁素海的补给[16-17]。

1.3 湿地水文过程的影响因素

1.3.1 自然因素 气温升高、降水量变化、海平面上升是影响湿地水文的主要气候变化因素[18]。崔桢等人以莫莫格湿地为研究对象,分析了极端气候条件下该湿地水文的变化情况,发现干旱年和洪水年湿地水域覆盖面积变化明显,径流量和水位变化对洪泛湿地的消长有深刻影响[19]。全球变暖会引起极地地区冰雪消融,一方面,导致湿地蒸散发量急剧增加,造成地表水和地下水水位下降,进而导致湿地水文过程发生改变;另一方面,可能会促进极地地区湿地植被的生长,甚至增加降雨、增加湿地水分的补给来源,进而改变湿地的水文条件[20]。

1.3.2 人类活动 兴建水利工程、湿地围垦、水资源开发利用等对湿地水文的影响尤为突出[21]。范少英等人研究发现三峡水库的运用改变了长江干流年内水文过程,对鄱阳湖的水文调蓄功能产生了重要影响,汛后蓄水期鄱阳湖水量减少较多,9月水量减小约49.4%,汛前增泄期鄱阳湖水量也有明显增加,5月水量增加约47.7%[22]。人类将土壤条件良好的湿地作为农田,灌溉活动加剧了地表水和地下水开采,使湿地缺少补给来源,造成湿地面积缩小[23-25]。

2 湖泊湿地系统中SW-GW相互作用

SW-GW相互作用是自然界中的普遍现象,对水量和水质产生直接影响。SW-GW之间的补排关系深刻影响湿地的形成和演化[26-27],且对于维持湿地水平衡和生态功能起重要作用。

2.1 SW-GW相互作用尺度与模式

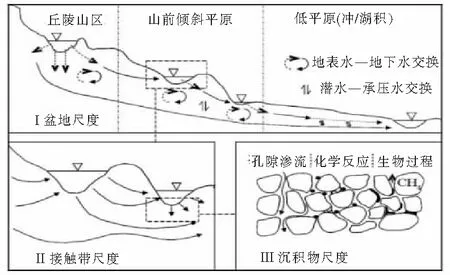

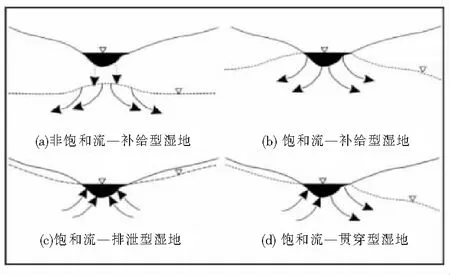

SW-GW相互作用过程表现在不同的时间尺度和空间尺度上。时间尺度上,气候变化、地表径流、地下水位以及地下水开采、湿地补排水等活动影响湿地系统水文周期,使SW-GW相互作用呈现年际间、季节性甚至逐日变化特征[28]。空间尺度上,Boulton等学者提出了SW-GW相互作用的3种空间尺度(见图3[29]):盆地/流域尺度、接触带尺度和沉积物尺度[29]。目前,关于接触带上的SW-GW相互作用研究较多。根据接触带尺度湿地SW-GW水力特征,Jolly等人将湿地划分为4种模式(见图4[30]):1)非饱和流-补给型湿地,多见于季节性湿地系统;2)饱和流-补给型湿地,湿地水体是周边地下水的补给来源;3)饱和流-排泄型湿地,周边地下水补给湿地;4)饱和流-贯穿型湿地,地下水流“贯穿”整个湿地[30]。

图3 SW-GW相互作用的空间尺度

图4 湿地SW-GW相互作用的4种模式

2.2 SW-GW相互作用影响因素

湿地系统的SW-GW相互作用及演变主要取决于外部环境因素的变化。SW-GW相互作用受气候变化和人类活动影响发生改变,在水文周期内出现一定的时空差异。

2.2.1 气候变化 气候变化是影响湿地SW-GW相互作用的主要因素,气温和降水量的巨大变化是导致SW-GW相互作用发生改变的主要气候因素[28]。气候变化往往会导致年内降水不均,甚至发生干旱或洪涝等极端水文事件,因而SW-GW相互作用在丰-平-枯水期产生显著差异[31-33]。

2.2.2 人类活动 人类活动对湿地SW-GW相互作用的影响不容忽视,围湖造田、地下水过度开采、水利工程的修建等人类活动通过影响水文过程进而改变SW-GW相互作用。其中,兴建水库和堤坝是导致SW-GW相互作用改变的主要因素。虽然可在一定程度上为湿地供水,保障湿地系统正常工作,但是水库和堤坝会截断水流,减少湿地系统对地下水的补给,可能导致SW-GW相互作用模式发生改变[34-36]。

2.3 SW-GW相互作用研究方法

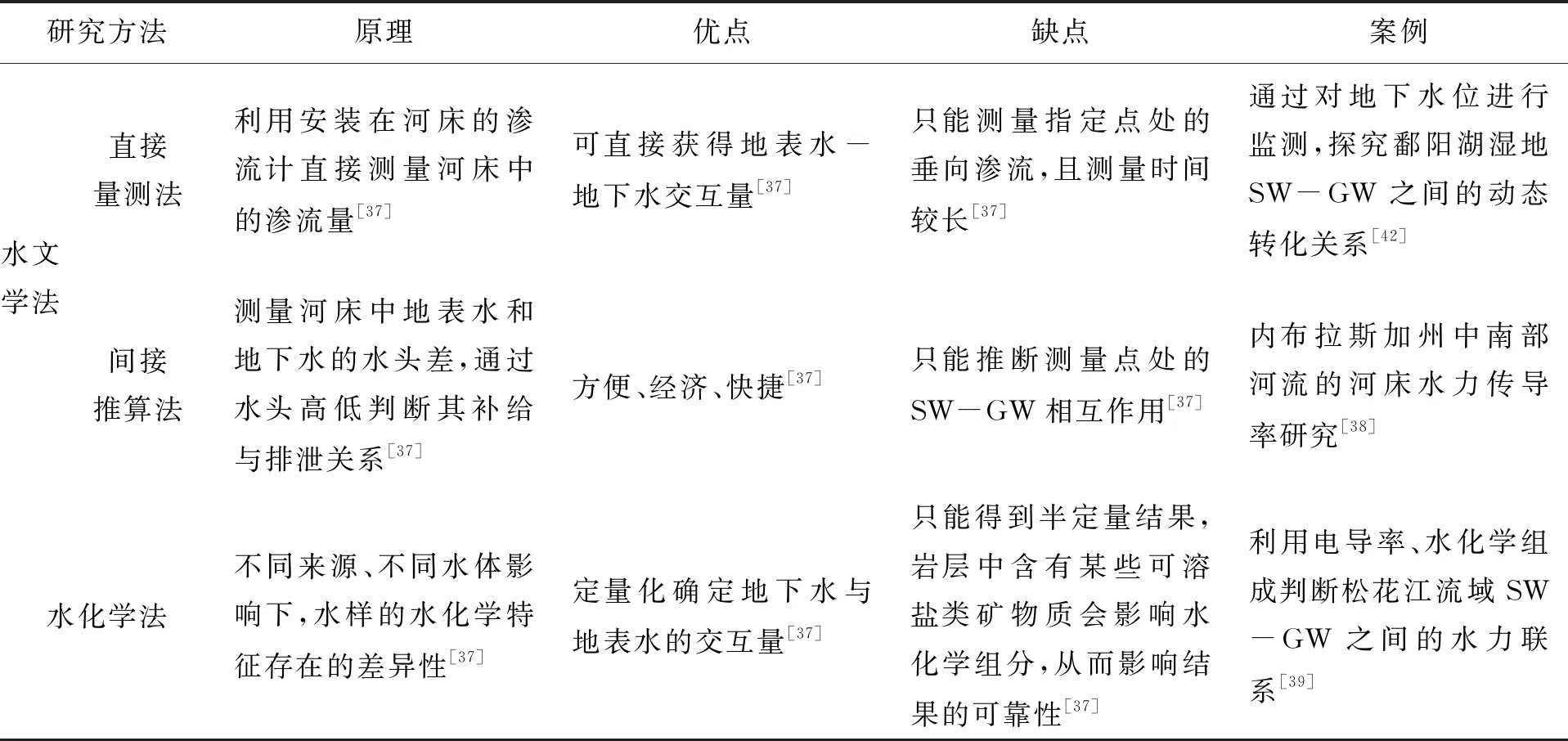

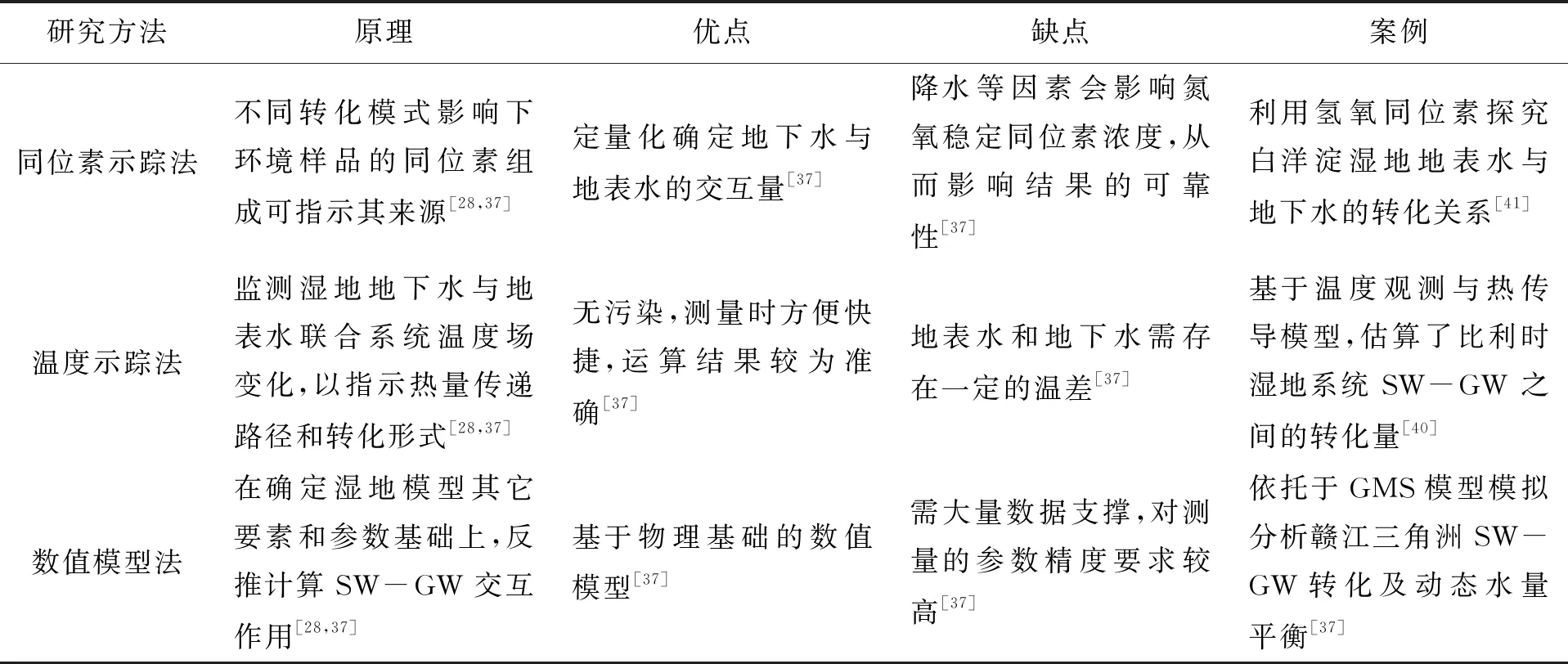

为深刻揭示湿地生态系统中SW-GW转化关系,国内外学者采用多种研究方法,开展数十年研究。目前,相关研究方法总体分为两类,一种是直接法,即采用水文学方法测定湿地系统水文要素变化,评估湿地SW-GW水力联系;另一种为间接法,主要包括水化学法、同位素法、温度示踪法和数值模型法等,通过间接证据论证湿地SW-GW转化过程(见表1),在实际研究中通常采用多种方法相结合的方式开展工作。

表1 国内外湖泊湿地系统SW-GW转化关系研究方法

表1 (续)

湖泊湿地系统SW-GW相互作用有如下几点规律:1)湿地地下水水位埋深越小,越有利于地表水与其进行交换[41];2)在丰水期、平水期和枯水期SW-GW交互量明显不同,且地表水和地下水之间的转换随季节变化[42];3)SW-GW相互作用在空间变化上一般有3种情况:①湖泊常年补给地下水;②枯水期地下水补给湖泊,丰水期湖泊补给地下水;③地下水常年补给湖泊[37,43]。

3 湖泊湿地系统中“三氮”的迁移转化过程

氮是自然界的重要组成元素之一,对于各种生命体不可或缺,也是环境污染的重要因子之一,近年来我国部分地区地下水正受到硝态氮污染[1],例如鄱阳湖流域近年来已发现流域内超过10%的地下水出现了“三氮”污染,硝态氮浓度最高达到46.6 mg/L[44-45];太湖流域内地下水近年来污染严重,硝态氮含量近年来曾高达22 mg/L[46]。

3.1 “三氮”的迁移过程

氮的物化迁移过程主要包括:吸附解吸、离子交换、界面扩散等[47]。生物地球化学过程对氨氮的吸附解吸作用较明显[48-50],盐度是影响其作用强度的主要因素[48]。Rysgaard等人模拟了盐度对氨氮吸附容量的影响,当盐度增加到10‰时,氨氮吸附容量显著下降[51]。影响界面迁移扩散的因素包括盐度、水动力条件、干湿交替过程、沉积物类型、沉积物中有机质的矿化程度等[49],Bai Junhong等人以黄河三角洲典型潮汐洪泛湿地和短期洪泛湿地为例,模拟了硝态氮的水平移动,结果表明:2种湿地的硝态氮输运通量均随着移动距离的增加而减少;随着水分扩散系数的增大而增大[52]。

3.2 “三氮”的转化过程

自然界中的氮的转化过程是基于同位素分馏现象发生的[53-54],分馏作用较明显的为硝化作用、反硝化作用与挥发作用,而氨化作用、固氮作用等过程的同位素分馏较弱。

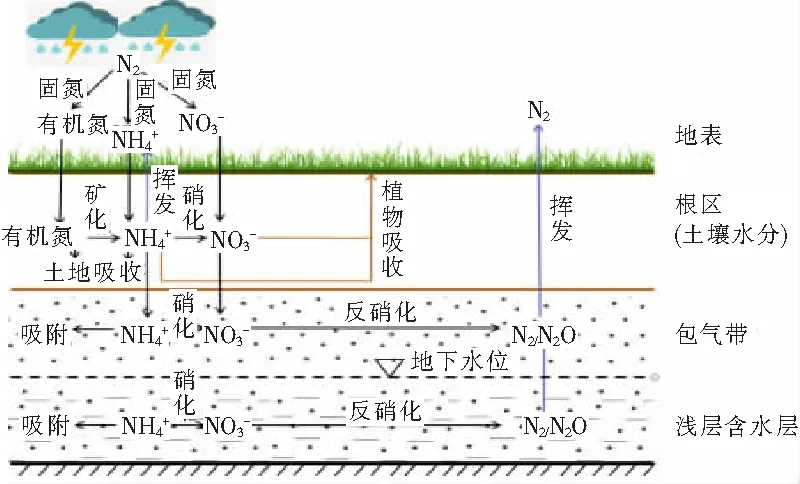

在湖泊湿地生态系统中,氮的存在形式多种多样且处于变化之中,因此,氮循环是一个非常复杂的过程,其循环过程如图5所示。大气中79%是氮气,大气中的氮气通过固氮作用进入湿地系统,分别以有机氮、氨氮和硝态氮等主要形式存在,并在土壤、包气带以及含水层中扩散,有机氮一部分被土壤等物质吸收,一部分通过矿化作用形成氨氮,一部分氨氮在全程硝化菌作用或氨氧化菌和硝化细菌共同作用下形成硝态氮,一部分氨氮则通过挥发作用回到大气中,还有部分氨氮则会被植物吸收利用以及吸附在土壤和水体中,硝态氮除了会被植物吸收利用以及吸附在土壤和水体中外,还会通过反硝化细菌生成N2和N2O,最终排放到大气,至此形成完整的氮循环过程。特别的是,在富营养化的湖泊湿地系统中,当水体或沉积物中含有高浓度氨氮时,氨氮会在厌氧氨氧化菌的作用下转化为氮气排出水体[55]。

图5 “三氮”形态及转化示意图

3.3 “三氮”迁移转化的影响因素

在“三氮”迁移转化过程中,易发生氧化还原反应。影响“三氮”迁移转化的主要因素包括其在自然环境中发生的氧化还原过程,人类活动的影响也不容忽视。日本千叶市因湿地修复工程使SW-GW相互作用发生改变,从而导致地下水反硝化细菌数量急剧减少,进而引起该地区地下中水硝态氮污染[56]。抗生素具有广谱抗菌作用,被大量应用于人体和动植物感染性疾病的治疗[57],大量的抗生素以多种途径进入地下水系统中,抑制了反硝化过程,从而加剧地下水硝态氮污染,Ahmad[58]和Hou[59]等人发现磺胺甲嘧啶和金霉素对地下水中硝态氮的降解起抑制作用,降低了反硝化速率;陈淋鹏等人发现诺氟沙星浓度大于10 μg/L时可以抑制硝态氮降解,诺氟沙星初始浓度增大,对硝态氮降解抑制程度增强[57]。

3.4 氮氧同位素的应用

4 总结与展望

本文围绕湖泊湿地系统的水文地质条件、SW-GW相互作用及“三氮”在湖泊湿地系统中的迁移转化过程3个方面,回顾了近年来的研究进展。湖泊湿地系统作为自然界中较复杂的生态系统,其水文过程及SW-GW相互作用都受到自然和人为因素的显著影响,目前关于这两大问题的研究已取得了一定进展。我国自2015年起开始了国家地下水监测工程项目,通过完善地下水监测网络,基本对全国的地下水动态进行了有效监控,其中部分湖泊等水体流量的监测信息,将为这两类问题的研究提供基础支撑。“三氮”在湖泊湿地生态系统中的迁移转化过程一方面受自然因素和人类活动共同影响,另一方面在水文过程和SW-GW相互作用下发生改变。因此,以湖泊湿地系统作为研究对象,开展水文循环和物质循环研究,对保持湿地生态功能及生物多样性,保障生态安全,促进生态文明建设,实现人与自然和谐共生,实现山水林田湖草生命共同体具有重要意义。