基于精益生产的产线布局改善

郑德星 陆志强

(同济大学 机械与能源工程学院 上海 201804)

制造业的生产线布局形式,是企业精益管理的常识,它将直接关系到企业的运行效率。当操作员工在设备之间进行大量的搬运和移动产品时,就会产生不必要的搬运、行走和库存浪费,这些浪费将严重影响到企业运营效率和成本[1]。精益生产理论里将不合理的产线布局比喻成“鱼丸”式生产线布局,除了会影响员工的工作热情和情绪,还会直接影响生产周期,使生产计划无法准时完成,让企业管理者倍感困惑。

目前国内外对于U型生产线布局的计算方法探索和应用方向研究都很广泛,针对生产线平衡问题,已经有几十年的研究历史。Vilda[2]等提出将市场、产品和工艺等驱动因素与几何设计联系起来的理论,这个理论模型非常适用于占地面积成本相当高的情况。Oksuz[3]等以工人绩效来分配U型装配线工人,并将平衡问题的生产线效率最大化,建立了考虑工人绩效的U型线装配线工人分配与平衡E型问题的数学模型,并针对该问题首次提出了人工蜂群算法。刘强[4]等则通过设计U型生产线布局解决汽车内饰五六装区产品多、零件杂、工作区域小、步行等浪费问题,提高作业区域面积的利用率,降低在制品库存量。李明[5]等运用改进的人工蜂群算法求解以精益生产为准则的多目标U型拆卸线平衡问题模型,将U型布局结果与直线型布局进行对比,体现了U型布局的优越性。

D公司是一家专业维修飞机机轮和刹车的企业,主要为世界主流制造商制造的飞机提供飞机机轮、刹车的大修和小修服务。本文以D公司的飞机机轮小修生产线的生产布局为研究对象,运用SLP方法(Systematic Layout Planning,系统设施布置方法)对生产线布局进行设计改善,使生产线具备一人多机的操作能力,缩短生产线,尽可能使布局更紧凑,减少非必要的人员走动和路线交叉,从传统的直线型布局改进为新型布局生产线,便于实施“单件流”生产方式。

1 生产线布局改善程序与方法

在改善之前,需要认真调查生产现场的实际状况并开展合理性评估。当企业面临下列七种情况时,可进行现场布局优化改善设计。

(1)经营与市场发生了变化时的生产布局改善。订单与计划生产方式的变化,生产产量和产品种类的变化,连续与批量生产流程的变化。

(2)生产新技术产生或改善的布局设计。作业自动化水平提高、使用新材料及加工技术革新。

(3)设计变更时的布局调整。设计发生更改后,工艺和作业方法也必须发生更改。

(4)现场现有的布置效率不佳。根据工艺分析和动态分析,现场存在很多的浪费。

(5)生产量经常有增减起伏。生产量如果有经常性的起伏,必须进行设备更换或工序变更。

(6)现场有必要移动。合并消减流程工序或部门。

(7)新产品投入。新产品准备投入生产时,必须增加设备,导致加工方法的变更。

当发现公司生产线确实存在上述的7种情况时,在公司领导层也同意支持进行生产线布局改善的前提下,需要根据下列6条布局设计原则进行改善和设计生产线布局。确定了改善的目标范围后,需要进行现场调查与分析,使用的方法主要包括:P/Q分析;程序分析;工艺路线分析;流程线路分析;搬运工艺分析;相关性分析。

布局优化的设计原则如下:

原则1:流水化布局原则。各工序之间有机结合、相关联的工序集中放置原则。车间生产线布局应保证生产流程顺畅,按照工艺顺序将集中相关联的工序,并与整体工序相互协调。

原则2:路线距离最短原则。物料搬运方便,运输路线尽量短,减少物流路线交叉现象。

原则3:流水化作业原则。根据生产流程的要求和特点,按工艺顺序摆放物料、设备和工具,可提高操作的连贯性和便利性。

原则4:尽可能利用立体空间。减少地面放置,立体空间摆放,提高空间的利用率。

原则5:站在操作作业者的角度,布局首先要满足生产安全前提下,同时兼顾操作便利。

原则6:对于未来的市场变化有充分的应变能力,方案有柔性,能够满足应对产量增减、工艺更新和设备更新换代等变化情况。

2 应用实例分析

机轮小修的工艺流程为:(1)航空公司送修的机轮在机轮分解工位先进行分解;(2)分解后在清洗槽内清洗半轮毂和附件;(3)完成清洗后在检查检测工位进行螺栓磁粉探伤、螺帽自锁性测试、半轮毂涡流探伤等部件检测;(4)检测无问题后,转移至附件安装工位,在半轮毂上安装附件;(5)使用新的轮胎在机轮组装工位进行机轮组装;(6)组装完成后进行充气并保压;(7)完成机轮保压试验后进行最终检查以及包装保护。机轮小修生产线的所有操作以人工操作为主,机器自动化水平较低。

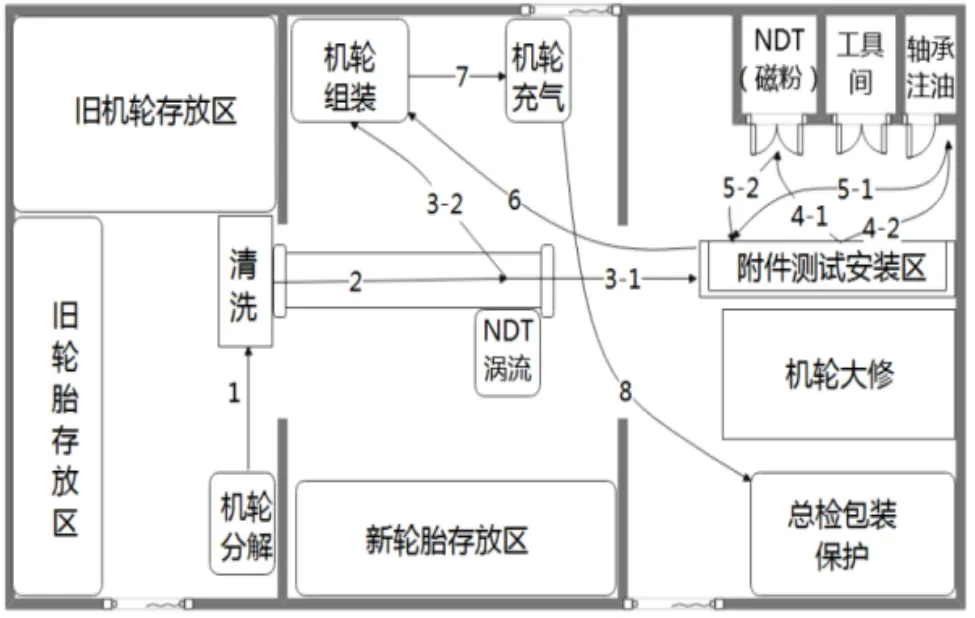

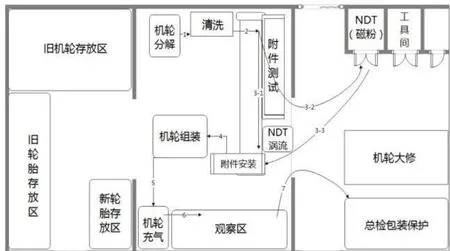

结合生产线的布局图来了解现场工位的大概布置,改善前的布局图如图1所示。清洗工位到NDT(无损检测)工位采用滚轮滑轨传输,其他工位之间均采用人工搬运。大件手动搬运会使人员疲劳,容易造成零部件掉落损伤。基于生产线布局的流程路线分析,发现在目前的布局存在着以下问题:

图1 机轮小修生产线布局(改善前)

(1)机轮小修生产线工位基本呈直线分布,空间浪费较大,面积利用率低,员工步行浪费严重。

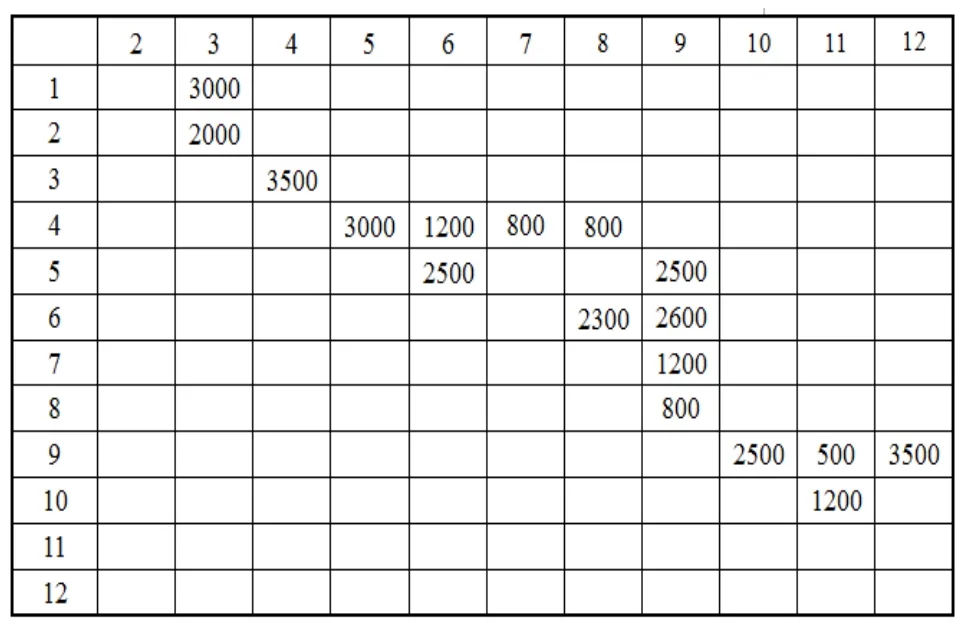

(2)生产线上的各工位太分散。小修的机轮在3个区域之间传递运输,搬运总距离太长,搬运次数多,产生搬运浪费。改善前机轮小修生产线的搬运距离见表1。

表1 改善前机轮小修生产线的搬运距离

(3)工位分布分散,物料与人员流动的路线交叉,很难培养一人多岗能力,导致人员使用率低,员工数量多。

(4)反复搬运的次数多。初次充气结束后,由于新轮胎有涨胎现象会发生压力不足,需要补气。以前机轮充气完成后,机轮随意放置或者直接搬运至总检区,导致机轮补气时,挪动困难或者来回搬运。

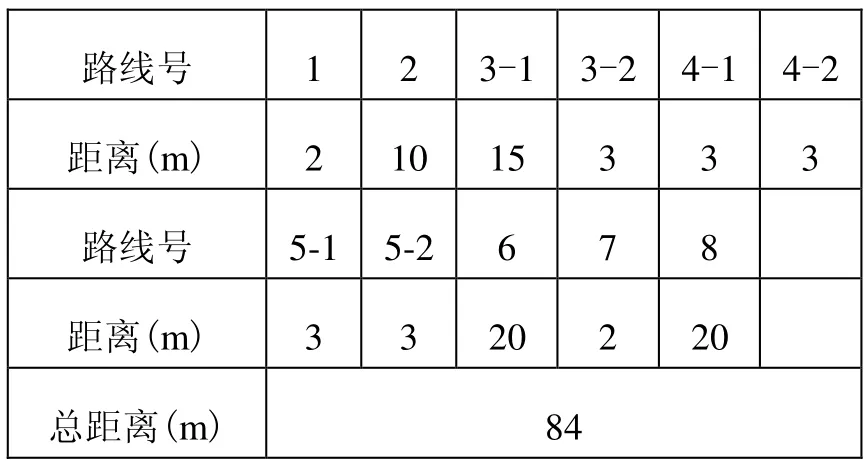

同时对生产线作业进行相关性分析。作业相关表是由Richard Muther先生所创,是在空间狭小、工序复杂、产品类别多、多种流程等情况下对工序的顺序和配置无法简单地决定时,决定工序相邻与相关性的分析方法[6]。机轮小修生产线的作业相关性分析见图2。

图2 作业相关性分析图

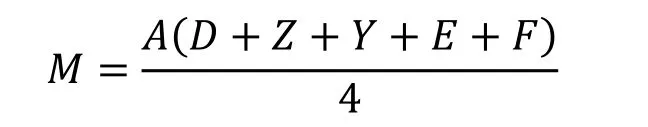

根据作业相关性分析图中互相接近性关系强弱,直接关系到作业之间距离的远近。互相接近性关系与物流强度直接相关,物流强度指的是在一段时间内经过两个站点间的物流数量。当物料的外形尺寸、质量都相同,其搬运难易程度也一样,是可以用质量为物流强度的计量单位。当外形尺寸、质量和搬运难易程度任一条件不相同时,则需使用当量物流量。当量物流量计算通常使用两种方法:经验估算法和玛格数法。玛格数法计算公式如下:

其中M为玛格数,A为基本值,D为密度,Z为形状,Y为损伤危险性,E为其他因素,F为价值因素[7]。

不同机轮的轮毂和轮胎材料都类似,即密度相差不大,但形状和重量有较大差异,其他零部件相对轮毂和轮胎相差不大。徒手搬运比滚轮传送的损伤危险性高。机轮小修的流程大同小异,不同机轮在工作站之间的物流强度基本是成正比的,故仅以S型号机轮的物流强度做分析即可。各工作站以小修工序为路线,单向传递。S型号机轮月均小修300个,每月各工作站的物流强度计算结果见表2。

表2 各工作站和仓储区间的物流强度

由表2可得,物流强度在2500以上的为A,物流强度在2500至3500之间的为B,物流强度在1000至2500之间的为C,物流强度在0至1000之间的为D,其余未填的为E。根据表2中提供的物流强度,可以绘制出作业相关性分析图,作业相关性分析图如图2所示。

由图2可知,图中有8个A等级,2个B等级,3个C等级,3个D等级,其余均E等级。A等级是必须接近的,B等级是尽量近一些好,C等级是普通,D等级是相距远也不会不方便,E等级是一点关系也没有。

在画布局示意图时,先考虑A等级的工作站对,然后再按顺序依次考虑 B、C、D等级,最后在合理利用空间等情况下考虑E等级的位置。

3 布局改善设计

根据上节分析的产线布局问题以及布局作业相关性分析,项目团队在布局重新设计改善前,先调查了约束条件。NDT磁粉探伤需要在黑暗环境里执行,无法搬出房间;徒手搬运重量较重的轮毂,存在坠落、磕伤等风险,尽量使用滚轮传送;轴承清洗后,长时间不注油,会造成氧化腐蚀,虽然清洗和轴承注油工作站之间物流强度为D等级,但不能相距很远。

针对这些约束条件,项目团队经过讨论,采取改进工艺流程、设备进行自动化升级改造,将直线型布局更改为U型布局等措施,提出三种布局优化方案。对产线的布局实施了以下的改善设计:

(1)对生产线的主要工位布局进行改造设计。将直线型布局调整为U型布局,有效利用厂房空间。将机轮分解、清洗和附件测试安装工位集中到一个厂房内,缩短各工位之间的距离,工作站更加紧凑,人员和物料的流动路线流畅,无交叉和倒流现象。清洗、附件测试和附件安装三个工作站之间采用滚轮传送,减少重物搬运导致磕伤、坠落等事件发生。

(2)提高机器自动化水平,改进自动化清洗、充气设备。在缩短工位之间距离的基础上,使用自动超声波清洗设备,可以实现与机轮分解工作站合并,使用自动充气设备,可以实现与机轮组装工作站合并,减少操作人员数量。

(3)轴承注油工序并入附件测试安装工作站。由于轴承清洗和检查后,放置在附件测试安装工作站的待注油的货架上,极易发生氧化风险,所以轴承清洗检查后,尽可能快地完成轴承注油工作,防止氧化严重。

(4)新增充气后的观察区。合理放置等待补气的机轮,减少反复搬运次数。

(5)将旧机轮、旧轮胎和新轮胎的临时仓储区与维修生产区域隔离开。

在等待浪费消除、在制品库存管理和自动化导入等方面对三种布局方案进行优劣性评估。

4 改善后效果评价

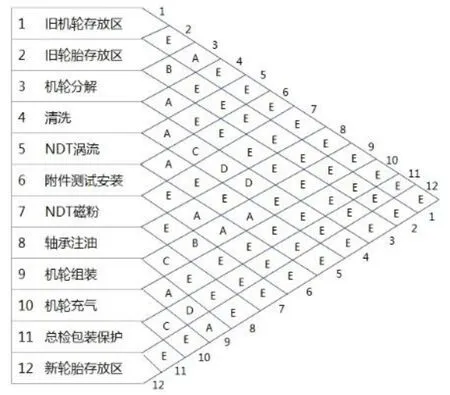

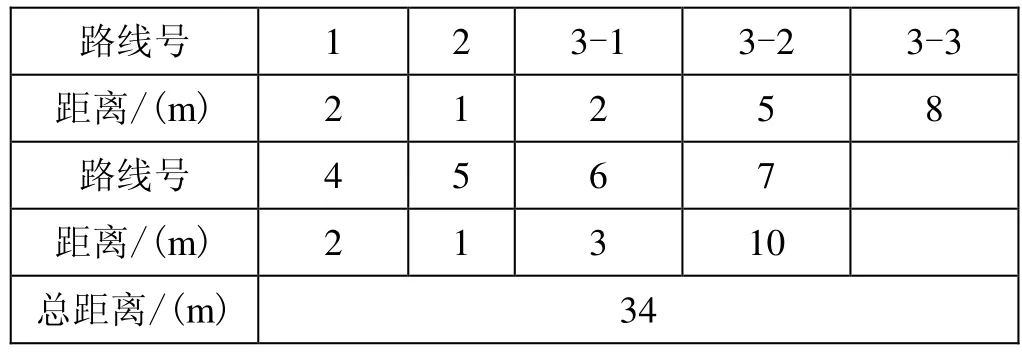

产线布局方案经过优劣性评估后,确定了改善设计后的生产线布局,改善后的布局线路图见图3。

图3 机轮小修产线布局图(改善后)

从改善后的产线布局图来看,大大地缩短了搬运距离,物料的流动路线更加顺畅。机轮小修生产线的主要工位都放置在同一区域,减少了零部件的长距离搬运,也消除了路线交叉。附件安装区采用滚轮传递,降低了零件掉落或损坏的风险,同时将附件测试和安装区分开,附件安装区可以合并机轮组装中的释压阀、气门杆等附件的预安装工作,降低了操作员的空闲率。增加了机轮充气后的观察区,机轮充气后可以在此处进行保压试验,减少了机轮反复搬运的距离和次数。改善后的产线布局的距离见表3,单个机轮完成小修可节省了50 m的搬运距离。

表3 改善后机轮小修生产线的搬运距离

改善后的产线布局里,缩短了机轮小修生产线的工位间距离,在新增自动化的清洗设备和充气设备的基础上,培养一岗多能能力,节省了 2名操作员。

改善后的U型布局更加紧凑,节省了机轮小修生产线的使用面积,作业区域与仓储区域完全隔离开,作业环境得到了很大的改善,改善后整个生产线的使用面积比改善前减少 28 m2,以后待维修市场需求上升时,仓储区域可以转移,为增设新的生产线提供了便利。

5 结语

运用精益生产理论指导D公司机轮小修生产线布局进行改善,采用SLP方法对布局流程路线和作业相关性进行分析,制定布局设计优化方案,在等待浪费消除、在制品库存管理和自动化导入等方面对布局方案进行优劣性评估,使信息流、人员流和物料流得到合理和有效地配置。机轮小修生产线在布局设计优化后减少了物品搬运距离、路线交叉和步行浪费,提高厂房面积有效使用率。在提高生产线机器自动化水平基础上,结合紧凑的U型布局,可以培养满足JIT理念中的一人多岗能力,减少操作员工,降低企业人力成本。对机轮小修生产线布局的改善研究经验,也为中小规模维修企业进行精益布局改善提供一定的借鉴意义。