国内礼研究现状和发展趋势

——基于CiteSpace的知识图谱分析

王继瑛 谢 伟 吴 悦

(1.江苏开放大学教育学院 江苏南京 210036; 2.南京师范大学心理学院 江苏南京 210097;3.浙江广厦建设职业技术大学公共基础课教学部 浙江东阳 322100)

中国自古以来被称为礼仪之邦。礼是中国文化的根本特征和标志,中国文化的所有其他特征都以礼为基础,其涵盖哲学、法律、道德和习俗等领域[1]。中国礼文化博大精深,具有广博的内涵与外延,对礼的深入研究和阐述将回答中国人从哪里来、到哪里去以及如何发展和继承礼的问题。因此,研究礼,就要清楚地了解其研究现状,从当前研究成果出发,才能更好地探讨礼研究的发展趋势,为未来研究提供展望,为礼的传承和发展提供支持。

1 研究方法

1.1 数据来源

以“礼”为关键词,以“1992—2021年”为时间点在中国知网(CNKI)期刊数据库和硕博论文库中进行检索,并取消中英文拓展,检索相关期刊论文2 058篇,硕博学位论文368篇,经数据筛查保留期刊论文2 031篇,硕博学位论文367篇,共2 398篇。关于礼的研究始于1992年,因此检索时间从1992年开始,最终检索时间为2022年1月7日。

1.2 方法

研究采用Excel和CiteSpace 5.3.R4信息可视化分析软件对检索到的2 398篇礼研究文献进行分析,以了解成果的年发表量、机构合作、作者合作、研究热点、研究前沿和发展趋势。

采用Excel对检索到的文献进行年发表量的统计,直观地观察礼研究的发展状况。

CiteSpace的作者合作图谱分析和机构图谱分析,能够掌握礼研究领域的核心作者、作者和机构的合作情况。关键词是一篇文章的概括性精髓,是内容的浓缩,对其进行可视化分析有助于了解礼的研究热点、前沿和发展趋势[2-4]。关键词共现图谱分析和突发性分析可以识别当前研究领域的热点和发展动向,进而准确地掌握每个阶段礼研究的关注点;关键词的聚类分析可以将具有相似性的节点聚集在一起,准确描述研究前沿,对明确研究方向具有重要作用;再通过关键词Time-zone分析,可以直观看出礼研究的发展趋势[5]。

2 结果与分析

2.1 年发表量

陈科华于1992年在《益阳师专学报》发表的《孔子闲暇生活思想及其实践》提出孔子闲暇生活思想产生于中国古代文人的“士大夫”心理之上,与其仁学关系密切[6],从此礼进入研究者视野,开启了礼研究的新篇章。对2 398篇相关文献进行分析可知(见图1),1992—1999年,礼的研究仅限于期刊论文的形式,发文量总计仅57篇,是礼研究的起步期;2000年,湘潭大学万绍和的硕士毕业论文《孟子荀子政治哲学比较研究》提出孟子和荀子的政治思想均来源于孔子,继承了孔子以礼为核心的哲学思想体系[7],由此开启硕博论文研究礼的篇章,同时,这一年的期刊论文共发表礼研究文章33篇,是1999年的一倍之多,进入了礼研究的爆发期,研究领域不断扩大,研究主题不断增多,研究内容不断深入,但受到不确定因素影响,增长速度出现曲折;到了2012年,关于礼的研究,无论是期刊论文,还是硕博论文,发文量均出现下降趋势,研究热度有所减弱,是礼研究的冷静期。

图1 礼的研究成果分布图(1992—2021年)

2.2 可视化分析结果

1)作者合作图谱分析。作者合作图谱能够直观地反映核心作者以及各作者之间的合作情况[8]。节点大小代表频次的高低,连线的粗细代表中心性的大小,节点及连线的颜色代表发表时间的早晚[9]。通过对数据进行分析可知(见图2),共有节点90个,连线5条,未见作者合作群,仅有5个两人合作的团体,其余为孤立的点,合作情况非常匮乏;马育良、陈戍国、张奇伟、陆建华、史晓宇等人较早研究礼,李涛、王子今、王伟、张海英、韩伟为新生力量。所有节点中有很多较大的节点,根据普莱斯核心作者计算方法,发文量大于等于3篇的作者为核心作者(见表1),礼研究的核心作者共有15位,其中陆建华、徐燕斌、陈力祥高达十篇及以上。

2)机构合作图谱分析。机构合作图谱能够直观地反映机构之间的合作情况,且呈现方式与作者合作图谱保持一致。对检索的文献进行分析可知(见图3):共有节点101个,连线7条,未见机构合作群,仅有7个由两单位合作的小团体,其他为孤立的点,说明各机构间极度缺少合作;由节点大小可知,发文量最多的单位是南京大学哲学系,共发文14篇,其次是安徽大学哲学系,发文13篇,湖南大学岳麓书院和武汉大学哲学学院各发文11篇,中国人民大学哲学院发文10篇;由节点颜色可知,湖南师范大学、复旦大学哲学系、西安电子科技大学等单位较早开始进行研究,青岛大学历史学院、兰州大学文学院、中国社会科学院古代史研究所、西北大学中国思想文化研究所等单位为新生力量。

图2 作者合作图谱

表1 核心作者情况表

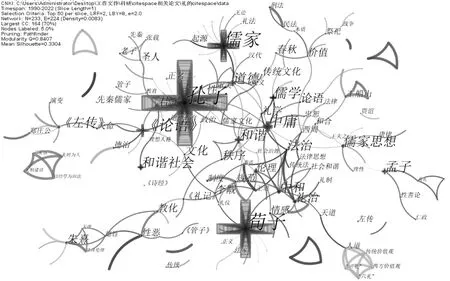

3)研究热点分析。以关键词为节点类型,设置“Timespan=1992—2021(Slice Length=1)”“Selection Criteria: Top 50 per slice, LRF=2, LBY=8, e=2.0”“Pruning=Pathfinder”参数进行共现词分析,识别礼的研究热点(见图4,显示方式与作者合作图谱一致)。共产生节点233个,连线224条;图中可见三个最大的节点,即孔子、荀子、儒家;频次大于30的关键词共有8个,分别为孔子(294)、荀子(201)、儒家(121)、《论语》(54)、中庸(46)、和谐(37)、儒学(34)、道德(32)。其中“孔子”这一节点最大,面对春秋时期礼坏乐崩的社会状况,孔子提出以仁、礼为核心的哲学思想体系,规范和拯救人心的堕落,以期达到再建社会秩序的目的[7]。此后研究的礼,均是以孔子的礼为基础,因此提到的频率较高。

关键词中心性的大小代表其位置的重要程度,一般认为,中心性大于等于0.1的关键词代表该领域研究的热点,根据关键词共现分析[9,10],中心性大于等于0.1的关键词有17个,见表2。

图3 机构合作图谱

图4 关键词共现图谱

表2 中心性≥0.1的关键词(次)

为追踪礼研究热点的拐点,进行突发性图谱分析(见图5),结果显示共有13个突发性关键词:孔子、李觏、法治、中和、情感、和谐社会、天命、君子、圣人、《左传》、正名、教化、《论语》。每个关键词都在短时间内被学者关注并呈爆发态出现研究成果,随着时间的推移,研究热点发生改变。由关键词频次、中心性大小和突发性分析可知,研究热点已由最初的孔子、荀子、儒家、儒家思想、中庸等转变为法治、君子、情感等热点。

图5 关键词突发性图谱

4)研究前沿分析。为了解礼的研究前沿,对关键词进行聚类分析(见图6),关键词聚类图谱共产生13项,Silhouette=0.840 7>0.3,聚类显著,Modularity Q=0.330 4>0.3,聚类信度较高。礼研究主要围绕十三个主题展开:#0孔子、#1伦理、#2审美、#3朱熹、#4儒家、#5儒家思想、#6荀子、#7《左传》、#8价值、#9圣人、#10礼治、#11人道、#12王船山(具体信息见表3)。由表3可知,所有聚类组的显著性均大于0.8,具有较好的聚类效果,每一类关键词之间的关系均较为紧密。

图6 关键词聚类图谱

5)研究发展趋势分析。通过关键词的Time-zone可视化分析,可直观了解礼研究的发展趋势和该领域的动态演进(见图7),结合年发表量结果进行分析可知:1992—1999年,研究的关键词非常少,仅有孔子、中庸、儒学、荀子、唐礼等11个关键词,且每个关键词出现的位置较为稀疏,代表这一时期研究者对礼的研究相对较少,亦可以从图7看出,尽管关键词数量较小,但节点却很大,与其他关键词的连线多且跨度长,说明这些关键词在礼研究中一直备受学者关注并经常被提及;2000—2011年,关键词节点数量巨大,分布非常密集,连线较紧密,并出现了叠加和覆盖的现象,由开始的孔子、中庸、儒学等关键词逐渐加入中和、道德、情感、社会、传统文化、教化和儒家思想等,亦有一些经典著作,如《左传》受到学者的关注,主题更加多元,研究更加细化,整体研究进入爆发期,研究成果大量出现;2012—2021年,各关键词频次逐渐减少,节点和连线均变少且位置较为稀疏,发文量降低,研究热度有所减少,此时进入了研究的冷静期,学者对礼的关注度逐渐降低,但这一时期的研究者转向关注礼仪方面表现的礼。

表3 关键词聚类信息表

图7 关键词Time-zone分析图谱

3 结论和展望

通过对礼研究的年发表量统计分析可知,相关研究始于1992年,仅限于期刊论文形式,随着人们对其认识的加深,2000年开始有学生将其作为毕业论文的研究主题,进行系统的讨论与研究。礼研究的趋势大致分为三个阶段:1992—1999年的起步期,这一时期的研究,年发表量较少;2000—2011年的爆发期,这一时期整体趋势蜿蜒增长,研究领域不断扩大,研究主题不断增多,研究内容不断深入;2012—2021年的冷静期,这一时期的年发文量均出现下降趋势,研究热度有所减弱。陆建华较为系统地阐述了先秦儒家礼学的演变以及先秦诸子如孔子、孟子、荀子等各时期的礼学;徐燕斌着重阐述礼的合法性问题;陈力祥则对王船山的礼学思想进行系统阐述。机构合作图谱分析发现,未见机构合作群,仅有7个由两人合作的小团体,其他为孤立的点,各机构间缺少合作。通过关键词图谱分析可知,礼研究的热点为孔子、荀子、儒家、《论语》、中庸、和谐、儒学、道德、儒家思想、中和、法治,研究主要是围绕十三个主题展开。

邹昌林认为要研究礼,需要从人民的柴米油盐酱醋茶、生老病死和婚丧嫁娶等日常生活方式的角度,以及和礼相关的文化、制度和义理等角度才能全面把握礼的内容[11]。同时,礼的传承和发展需经现代转化,具有现代精神的礼所建构的生活世界核心在于生活世界的各个层次皆须出自个体作为主体的意愿而建构[12]。礼中蕴含着中国人的人性和道德,礼是中国文化的特殊形态,也是中国文化的恒常形态,只要中华民族尚在,华夏文明尚存,中华之礼就会绵长不绝[13]。构建和谐现代社会需要礼作为人与人融洽和谐关系的重要部分,作为中国文化根本特征的礼要想获得传承则需顺应时代发展,回应现代人的价值观和社会需求,最终唤醒文化自觉和文化创新,形成新时代天人合一、身心合一的“新礼”。

礼并非单纯人为派生的固定形式。时至今日,礼依然具有活力,其是人与自然、人与社会、人与人成为一以贯之的生命整体,而非二元分裂。随着时代的发展和进步,和传统中国文化中的礼相比,新时代的礼具有一以贯之、一脉相承的共性,同时由于人与人的关系变化和人对自身之所以成为人的标准的变化,因此礼也具有相应的时代特点。中国之礼是一个独特的概念,其是内容与形式、物质与精神、知与行的统一体,这种特点在西方文化中难以找到[14],其产生于自然秩序和祭祀仪式,是自然性和社会性的统一,是天人合一的具体体现。随后礼逐渐和仁义、道德、法制等有密切关系,礼在中国几千年的历史中不断发生变化,这是礼走向成熟和完善的必由之路,例如,早期儒家先哲周公、孔子、孟子和荀子结合时代特点用“德、仁、义、法”对礼进行改良或创新的新诠释[15]。礼应符合社会发展的需要,与时俱进。礼的当代价值体现在其是个人道德修养、构建和谐社会的必要条件。只有以随时代变化完善的中国礼行之,才能成为符合新时代社会要求和满足自身需要的中国人。

总结以往对礼的研究可知,基本以综述类为主,研究方法比较单一,研究热点和主题较多,但近几年已呈现下降趋势,涉及研究领域较少,作者和机构的合作研究较少,且少有涉及当前中国人现实生活中运用礼的意义和作用,以及礼与新时代融合与发展的研究。未来应对礼进行更细致的研究,如研究方法的多元化使用,使其研究成果更加客观与准确;扩大研究领域,如从心理学、人类学和社会学等学科对礼做进一步阐释和学术知识上的更新;加强机构和作者之间的沟通与合作,以使研究更加持久和细致;探索其他研究的主题和热点,使研究逐渐系统化和多元化;重要的是礼本身要顺应时代潮流,符合时代特征,进行创新,使其不断发展和传承。