基于问卷调查的苏州早期红色旅游资源开发研究

王庄源 陆家豪 来贵婧

摘 要:红色旅游资源是一个宽泛的概念。对红色旅游资源的具体界定必须考虑历时性,在物理空间与历史空间的交互视阈下进行。本研究聚焦苏州早期(1921—1927年)的红色旅游资源,综合使用文献法与问卷法来调查相关红色文化遗产的保护与开发现状。结合沙家浜红色风景区等成熟红色产业的案例经验,本研究提出把握红色叙事逻辑、拓展呈现形式、交汇官方与民间的传播语态、整合传播空间与打造“红色江南”品牌等5项具有时代性与可行性的发展建议。

关键词:红色旅游;早期革命;苏州文旅

中图分类号:F592.7 文献标识码:A

基金项目:苏州大学2019级大学生创新创业训练计划项目“千年文化古城中的百年红色印记——苏州中国共产党早期文化遗产的保护与开发研究”。

本文根据1920年夏到1921年春,上海、北京、武汉、长沙、广州、济南等地相继建立了共产党早期组织,以及1927年国民党右派叛变革命,致使北伐战争失败,中国共产党由此从幼稚走向成熟的史实,将中国共产党早期红色资源的时间跨度界定为1921—1927年[1-2]。筆者整理目前苏州红色旅游研究成果得出一些结论:就遗迹名录收集工作而言,目前苏州市党史办官网上载有完整的苏州红色遗址遗迹目录;就专著数量而言,相关专著较为丰富,不仅有苏州各地老区开发促进会整理出版的革命老区发展史,还有中共苏州市委党史工作办公室在2009年出版的《红色史迹:苏州革命遗迹遗址巡礼》。然而,多数研究者在论文选题上,聚焦于沙家浜芦苇荡风景区的个案考察,而针对整个苏州红色旅游市场的研究较少。郭剑衡立足此主题,对于苏州红色旅游市场存在的问题进行剖析,并提出了相应的发展举措[3]。具体到各革命阶段遗址的研究,学术界对于苏州早期红色旅游资源研究不足。近年来,仅有郭月关注早期革命的历史遗迹,选取了五卅路街区为研究对象,通过对背景分析,对红色文旅特色街区发展提出融合、叠加、并置等多层次全方位的空间策略[4]。

本研究采用问卷调查等形式,问卷的被调查者来自江苏省内外,年龄为18~60岁,并且主要集中于18~30岁的青壮年群体。共发放问卷85份,实际回收85份,剔除无效问卷6份,最终获得有效问卷79份,有效率为92.9%。在问题的设计上,问卷以苏州市红色革命遗产现状及发展为主题,立足市民角度评估等方面的内容了解情况、了解渠道、出行意愿、发展前景,并进行量化评估,将1~4的数字变化理解为程度从小到大的强弱变化。数据的处理选取IBM SPSS Statistics软件,问卷Cronbach’s a系数值为0.751,表明该问卷的信度可接受。

(一)各地居民对于苏州各阶段红色景区的了解情况

为调查各地居民对于苏州各阶段红色景区的了解程度,笔者选取了早期革命阶段的代表景区——五卅路旧址与乐益女中,并设置了对比项,即抗日战争时期的代表景区:沙家浜风景区。结合“您了解以下哪些红色景区”这一多选题项的问卷结果进行频数分析,并经由卡方检验求证可知,P值小于0.05,证明各选项之间的选择频次存在显著差异。为进一步证实居民对各革命阶段了解程度的差异性,笔者将五卅路旧址与沙家浜景区从原选项中单独提取出来,进行第二次卡方检验,可得P=0.006,小于0.05,证明两选项之间存在显著差异,由此可知,各地居民对于苏州早期革命遗产了解程度低于抗日战争时期革命遗产。

(二)各地居民对于苏州红色旅游资源的了解程度与了解渠道的关系

笔者结合“了解途径”与“了解渠道”两题项进行交叉卡方检验(见表1),P=0.023,小于0.05,具有显著差异。由此可知,各地居民对于苏州红色旅游资源的了解程度与了解渠道显著相关。

(三)出行意愿度、苏州红色旅游资源了解程度与旅游价值期待三者的关系

笔者采用皮尔逊相关分析,分析出行意愿度、苏州红色旅游资源了解程度与旅游价值期待三者的关系。由表2可知,出行意愿度与景区了解程度关系显著,其余变量之间无显著关系。

(四)各地居民了解苏州红色旅游景区的渠道分析

笔者对回收问卷中的“了解渠道”题项统计结果进行频数分析,并经由卡方检验,可得P=0.011,小于0.05。由此可知,各地居民在了解渠道方面具有较强的倾向性。

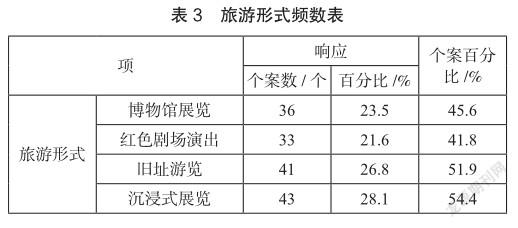

(五)各地居民倾向的旅游形式分析

通过对回收问卷中的“倾向的旅游形式”统计结果进行频数分析,详情如表3所示。经由卡方检验可知P=0.650,远大于0.05,因而各选项之间不存在显著差异性。由此可知,沉浸式展览以及旧址游览这两项略大于其他的旅游形式,在苏州红色旅游资源开发过程中可以考虑向这两项倾斜。

(一)苏州早期红色文化传播的“缺位”

早期红色资源相较于传统抗日战争阶段的革命历史文化,存在一定程度的群众接受渠道缺位。而这一事实联系问卷调查结果,游客对红色旅游景点的了解程度与其对应的出行意愿直接挂钩,更凸显了在历史文化传播缺位背景下的关系,也点出了在未来的开发与保护策略研究中需要着重解决的核心问题。

(二)红色文化传播的形式探索需要

连接红色历史文化传播与受众之间的环节就是传播渠道,问卷指出“各地居民的了解程度与了解途径显著相关,并且更倾向于新兴媒体渠道”,但如何将红色文化故事内涵与时下大数据时代受众群体的特点及新兴媒体的传播形式相结合仍是需要探索的命题。

(三)“体验感”的旅游体验需要

红色旅游景区的具体规划建设形式是游客得以体验红色历史文化的直接途径。在问卷结果中可以提炼出“体验感”逐渐成为当代游客在红色旅游景区中的重要“旅游期待”。在“体验感”的要求下,红色旅游景区建设要将保护利用好红色革命旧址与现代新兴视听科技相结合,营造游客在亲身经历红色历史的氛围。

(一)把握“依史缘情”的红色叙事逻辑

红色旅游资源背后的红色文化叙事在整个开发过程中有着至关重要的作用。借鉴沙家浜景区通过同名样板戏进行宣传的成功案例,苏州可以利用早期红色文化讲好红色故事,进行文化传播。而讲好红色故事的首要基础是遵循讲事实、讲史实的历史逻辑[5]。在“依史”的基础上,情感性自然是红色叙事有别于纯粹历史研究的重要逻辑范畴。情感性的建立常常依托非宏大叙事,而是精细入微的细节典型。苏州早期的红色遗址如早期独立党支部,其实呈小规模、分散化的特征,缺少同“沙家浜”一样的“统摄话语”,难以在宏大的历史叙述中囊括不同对象,情感性的“小切口”特性则正好符合苏州早期红色资源的叙事要求。

(二)推动多层次的新媒体“展馆”建设

新媒体“展馆”建设的内涵是丰富的,一方面指在传统的革命历史展馆中运用新媒体技术提高游客的参与感与体验感,另一方面指在互联网技术支持下的新兴云展馆概念。就后者而言,云展馆作为目前比较成熟的主流呈现方式,通过虚拟现实、人工智能(Artificial Intelligence,AI)等现代化技术的使用打破了传统单向度的“宣传式”教育,而将游客放置在了全景化的体验环境中,帮助游客加深对红色文化的感悟程度。这种具有相对独立性特征的网络展馆,以其组织设计内容的灵活性与自由性,更适合零散分布的苏州早期红色遗址。设计者通过串联各“红色景观”,打造旅游路线,如将中共苏州独立支部旧址、五卅路纪念碑、上海战役指挥机关旧址等红色点位串联起来,结合数字建模还原、音乐渲染等多种途径,让群众足不出户就可以完成一次红色圣地的巡览。

(三)交汇官方与民间传播语态

官方在红色文化及旅游的宣传过程中通常扮演一个单向“施与”的角色,这可能会导致群众在这种单向过程中的参与热情以及最终效果受到影响。因而,在苏州早期红色旅游文化宣传过程中可以尝试减少官方对叙述角度的限制,完成官方与民间传播语态的交汇,鼓励群众分享自己参与红色历史的经历与感悟,并通过举办各种红色主题的摄影、微电影及征文比赛,调动群众的参与热情,真正做到把红色精神融入民众的日常生活与体验中。与此同时,民间的作品分享拥有独特的“平视”视角,在传播过程中更容易引起共情,官方可以收集群众作品作为传播内容,如运用微博的话题功能,开启“寻找街巷中的苏州红色印记”这一话题,邀请民众进行分享接力,集结出情感真挚的红色文化共同体,以“雪球效应”进行传播。

(四)传播空间的整合与“姿态适应”

要整合公共物理空間、传统媒体与新兴媒体三者不同的传播空间,优化三者的联动关系,有效化解传播影响力薄弱的问题。首先,针对公共物理空间的利用,可以通过地铁专列形式,在红色景点临近的地铁线打造红色专列,在列车内进行宣传。其次,利用主流的媒体传播空间。苏州早期红色资源的传播可以利用时兴的文化元素,把握住流行风口,制作以《朗读者》为例的“小切口”文化综艺。再次,新媒体领域的内容开发也不容忽视,随着移动端软件的普及,在开发过程中需要把握红色文化的传统教育题材与新兴媒体形式的结合。要考虑以“抖音”“小红书”为代表的新媒体短小、快速的特性,宏大的红色文化题材需要通过“瘦身”,调整为优质的短视频或者短博文,从而更便于传播。而在官方独立制作时,也可以积极寻求与优质新兴媒体博主合作,利用博主们的流量拉动红色旅游人气增长。

(五)打造“红色江南”品牌

“红色江南”的区域品牌打造可以有效促进苏州红色旅游产业的发展,具体表现在培养多元互促的旅游发展生态,延长旅游产业链条,吸引游客并增加游客黏性。在品牌打造方面,首先要从学术层面强化对江南文化中有关红色基因传承的挖掘与整理工作。其次要从文旅融合层面打造苏州“红色江南”经典旅游路线。要紧扣这类红色资源,建设一批具有“红色江南”文化底蕴的国家级旅游景区,并且打造“红色江南”特色研学名片,如依托苏州乐益女中革命遗迹,将其转化为以革命传统教育为主题的教学现场[6]。

千年文化名城——苏州,作为中国共产党早期革命活动的重要场所,拥有较多具有代表意义的革命遗址。与此同时,苏州红色旅游产业有着良好的资源支撑和政策支持,发展前景光明。因而,探寻革命遗址保护与红色旅游开发的可能性对于“赓续红色基因、传承红色文化”有着不容忽视的作用。

[1] 中央档案馆.中共中央文件选集:第3册[M].北京:中共中央党校出版社,1989:67.

[2] 张梅亭,赫锡杰.中国近现代史及国情教育读本[M].北京:中国经济出版社,1992:94.

[3] 郭剑衡.苏州红色文化旅游产业的发展实现路径研究[J].江苏商论,2021(7):64-66.

[4] 郭月,袁红帅,唐倩倩.红色文化下苏州五卅路街区更新策略[J].建筑与文化,2021(7):25-26.

[5] 王岩,赵爱霞.讲好“红色故事”应遵循的五重逻辑[J].马克思主义与现实,2019(6):179-185.

[6] 吉永峰.现场教学资源开发的三个价值维度:以苏州干部学院现场教学开发为例[J].国家林业和草原局管理干部学院学报,2020(3):51-55.