藏经洞所出千佛刺绣研究

赵丰 王乐

内容摘要:本文所论藏经洞所出千佛刺绣残长81.3cm、宽63.5cm,现收藏于印度国家博物馆。作品以红、蓝、紫、橘等色丝线采用劈针绣出小坐佛、伞盖坐佛和供养人。小坐佛有头光,结禅定印,身披袈裟结跏趺坐于莲花之上。伞盖坐佛的造型与小坐佛基本一致,用色也基本一致,只是头顶上方有伞盖,上下方有白色联珠带。绣像上的供养人有三处,男性供养人身穿左衽窄袖圆领袍,系腰带,足穿皮靴。贵族女供养人身穿长袍,下露裙摆及高头履头部。侍女则着圆领窄袖上衣,外套长裙。男女供养人冠式或发式都表现为山形的尖状物,头顶均有伞盖。从技术和造型来看,这件刺绣很可能在山西太原或是山东一带生产的,年代可能是6世纪末到7世纪初。刺绣原本为挂饰,破损后重新剪裁拼缝,改作袈裟或经巾。

关键词:藏经洞;刺绣;千佛;供养人

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)02-0021-12

Study on a fabric Embroidered with the Thousand-Buddha Motif Found in the Library Cave

ZHAO Feng1 WANG Le2

(1. College of Fashion and Design, Donghua University, Shanghai, 200051;

2. China National Silk Museum, Hangzhou zhejiang, 310002)

Abstract:An incomplete piece of embroidery, 81.3 cm long and 63.5 cm wide, embroidered with a Buddhist pattern,is currently kept in the National Museum of India. The embroidery depicts a small seated Buddha, a seated Buddha under a parasol, and various donor figures using split stitches and red, blue, purple, and orange thread. The small seated Buddha has a halo and wears a kasaya and is seated on a lotus flower in the lotus position with his hands in dhyana mudra. The Buddha under the parasol is similar to the small Buddha in both style and color except that over his head there is a parasol with white bands of linked beads. There are three donors depicted in thescene: a male donor wearing leather boots and a narrow-sleeved, round-collared robe with the front part covering his left side and tied by a belt, a noble female donor wearing a long robeand high-toed boots, and a maid servant wearing a round-collared, narrow-sleeved coat and a long dress. The headwear and hairstyle of both the male and female donors resembles a mountain with a pointed top, above which they hold parasols. Judging from the techniques and styles used to depict this image,it is very likely that the embroidery was produced either in Taiyuan in Shanxi Province, or in Shandong Province between the late 6th century and the beginning of the 7th century. This embroidered fabric was originally used as a decorative hanging. When it became worn out, it was cut into pieces and reused as a kasaya or a cover for Buddhist scriptural texts.

Keywords:Library Cave; embroidery; Thousand Buddhas motif; donors

(Translated by WANG Pingxian)

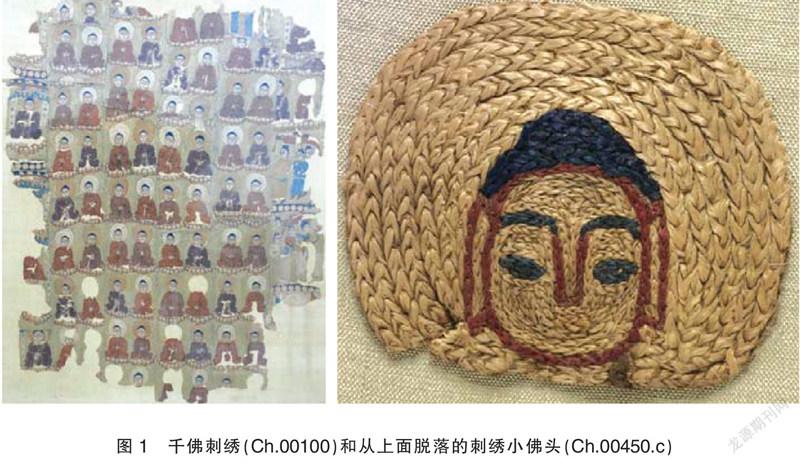

1907年,奧雷尔·斯坦因(Aurel Stein)到达敦煌,从道士王园箓手中获取了一批藏经洞发现的文物,其中包括一件编号为Ch.00100的刺绣佛像,上面满绣多尊坐佛及三组供养人像,已残损,我们将其命名为千佛刺绣。另有一块编号为Ch.00450.c的刺绣佛头,被认为可能脱落自前述刺绣佛像[1]。这件刺绣佛像后来收藏于印度国家博物馆,但刺绣佛头被英国的维多利亚与艾尔伯特博物馆(以下简称V&A)长期借用并存放在伦敦(图1)。关于这件千佛刺绣,斯坦因在《西域考古图记》(Serindia)曾有介绍,巫新华博士团队也对其进行了翻译。2006年,我们与大英博物馆、英国国家图书馆以及V&A一同启动了《敦煌丝绸艺术全集·英藏卷》的项目,在V&A看到了被固定在背衬上的刺绣佛头,现编号为(Loan:Stein.559),并将其收入了全集[2]。30C83C4B-5BB8-4FEE-B03D-66D264AD9450

2008年3月,我们借国际敦煌项目会议的机会到印度新德里国家博物馆,在Binoy Kumar Sahay博士的帮助下,看到了一批收藏在该馆的斯坦因藏品,其中就包括这一件千佛刺绣。当时绣品已夹在玻璃镜框里,所以我们只是隔着玻璃对刺绣进行了测量和观察。后来,王乐博士曾对这两件绣品进行过集中介绍[3]。由于这件作品是少量存世的中国早期刺绣精品,且对于丝绸之路和佛教艺术传播研究具有特别重要的意义,所以我们重新整理了相关资料,并试着对其技术、图像、用途、年代、产地等进行初步探讨。

一 千佛刺绣的基本信息

斯坦因把它这件千佛刺绣称为挂帐,残长81.3cm、宽63.5cm。小佛头残长3.3 cm、宽3.8 cm。为了便于描述,我们先对其针法、色彩、缝合结构作一描述。斯坦因把织物的地部称为浅灰色平纹织物,目前基本都被绣线所覆盖,无法看清整个结构,推测其作地的不止一层绢,从北魏刺绣来看,应该会有2—3层,以增加其强度;其作地的平纹绢经、纬线均为丝,无捻,单根排列,深棕色,密度不可测。斯坦因称刺绣所用丝线为无捻丝线,据我们实测,丝质绣线加有弱S捻,粗细不一,但均由2根S捻以Z捻并合,最后以劈针绣成。在刺绣的袈裟轮廓处,留有一定的空隙,露出绢上的墨线。据斯坦因推测,这里可能曾有钉绣金箔线,与大英博物馆的另一件斯坦因收藏品小立佛类似(MAS.911,Ch.iv.002)[2]图版183。该推测很有可能成立,但目前还无法确认。

由于这两件绣品的收藏地为印度国家博物馆和V&A,所以未曾做过直接的染料分析。不过,中国丝绸博物馆刘剑结合大英博物馆Diego Tanburini对英藏敦煌丝绸样品所进行的染料检测{1},根据这件绣品上丝线所保留的色彩,分析推測了染成这些色彩的染料(图2)。

刺绣色彩中的蓝共有四种蓝,可以称为深蓝、中蓝、浅蓝和亮蓝。前三种蓝在其他织物中都很常见,当时的蓝色都是用靛蓝染成,这里也不例外。稍感意外的是最后一种亮蓝色,在刺绣的三处供养人服饰和坐佛的伞盖上可以看到,这种色彩极为明亮,好像仅见于此件绣品,但据刘剑推测,应该还是由靛蓝染成的。

在斯坦因的描述中,小坐佛的袈裟色彩都属于红色系,但有三种: dark purple、carmine、Indian red,巫新华博士译成深紫、洋红和印度红[4]。我们根据实物色彩重新命名为紫色、绛色和橘红三种色彩,其染料据刘剑推测:紫色由紫草染成,绛色由西茜草染成,橘红由茜草染成。

还有三种较浅的色彩,一种是橘色,用于较深的头光,可能是由茜草和黄檗一起染成。二是橘黄,如男性供养人的圆领袍,但黄中透一点点红色,这很可能是由红花染成,后来又褪色而形成,所以原先的色彩应该是一种红色。还有一种黄是灰黄,用作刺绣的背景色,色彩有点泛绿,很可能就是用黄檗来染的。

而最后一种米色,很可能由不染色的丝线绣成,用于白色的头光。

整件刺绣由六条绣片拼缝而成, 拼接处明显,是先刺绣再拼缝。目前可见缝线大体有三种。一种为本色或浅褐色丝线,推测是原先缝合拼布的丝线。第二种白色丝线,也用于缝合绣片,估计为修复师在修复绣品时所用。第三种为较长且乱的白色丝线,往往钉于最为残破处,估计为修复师将绣品钉上背衬织物装镜框时所用。每条刺绣又由若干绣有不同图像的小块拼成。为便于描述,我们将其从左到右编为六条,分别用S1到S6代指,其中S1宽约8cm,其余各条宽约11cm。主要包括了四种图像(图3)。

第一种是小坐佛。位于居中四条,每条刺绣上都绣有两两并排坐着的小佛像,每尊佛像姿势基本相同,像高约7cm,连头光和莲座总计像高9—10cm左右,分别披紫色、绛色和橘红三种色彩的袈裟,结跏趺坐于莲座之上,头后为橘色和米色两种头光。其中S2由5块小刺绣拼成,出现8对小坐佛,其中最下方一块刺绣上共有4对小坐佛。S3共有3块绣片,上有8对小坐佛。S4有3块绣片,有9对 小坐佛。S5同样是3块绣片,上有9对小坐佛。此外,S6由上而下的第二行,也是一对小坐佛,不过其在绣品上来看是与供养人像相连的。

第二种是带伞盖坐佛,主要位于这件绣品左侧的绣带S1上,S1的宽度只有8cm左右,较其他几条稍窄。S1由5块不同的绣片拼缝而成,但较为完整的佛像其实只有一尊。其体形较小坐佛稍大一些,佛像高约8cm,头有佛光,下有莲座,上饰伞盖。伞沿上的垂额分为上下两层,上层是方形的彩色色块,下层是三角形的彩色装饰,清晰可见。伞的两侧还分别垂下一条装饰有联珠纹的垂带。伞盖之上和莲座之下,还各有一条蓝地白珠的联珠纹装饰。这一图像也出现在S6的最上端。

第三种图像是供养人,主要位于这件绣品右侧的S6和S5的上端。S6上有上下两组供养人。位于上方的是三个身着长袍的男供养人及撑伞随从,面向左侧。第一位身穿橘黄色(原来应为红色)圆领长袍,体形最大,应该是男性贵族供养人。他的身后,是一位着亮蓝色圆领袍的持伞男子,另有一男子仅剩头部;位于下方的则是四位女性供养人,面朝右侧。最前方的贵族女供养人手持一朵莲花,肩披带有亮蓝色翻领的橘黄色(原为红色)长外套,外套的长袖自然悬垂,外套后摆由身后一白衣侍女提起,色彩是橘黄和灰黄相间。外套之内,穿有装饰忍冬卷草纹的长袍。女性供养人之后,还有一红衣蓝裙撑伞侍女,再后仅显露一女性头部。这一图像也可以在S5的顶端看到,残存部分为被提起的蓝黄相间的外套后摆,推测亦为面朝右侧,很有可能与S6女性供养人是前后关系。

第四种图像是S6最下端的一小片刺绣,极为残破,可以看到有两组莲瓣、莲蓬装饰以及衣折线。中间很有可能是一个大型坐佛,其形象无法判断,而两侧还有一两个站立于莲座上的菩萨或弟子形象。这可以算是第四种图像。但目前这一残片的方向被横过来了,可能是因为这部分内容被整个裁作他用了。

二 造 型

这里我们主要讨论佛像和供养人的形象和服饰。30C83C4B-5BB8-4FEE-B03D-66D264AD9450

1. 小坐佛形象和布局

千佛造像在魏晋南北朝至隋唐时频繁出现,无论是在壁画还是石刻上,都现存大量实例。仔细辨别后,这件刺绣上的小坐佛造型并非常见的千佛形式。

首先,刺绣小坐佛造型很简单,有头光,却没有背光,结跏趺坐于莲花之上,莲花多为7—9瓣,但也不完全一致。小坐佛的身体及袈裟形式较明显,由轮廓线勾勒而成,原先可能有钉金线,后来脱落。小佛的手印比较有趣,两手相对,如同手指分开,左右手交叉置于正胸前,一般被称为禅定印(图4)。这类手印在西北地区可见于甘肃炳灵寺第169窟的3号龛主尊[5],有明确的西秦建弘元年(420)题记,是中国迄今发现的最早的纪年佛教石窟造像。此外,收藏在美国旧金山艺术博物馆的后赵建武四年(338)的铜佛像也持类似手印(图5)。大量年代稍晚的保存于韩国和日本的佛像手印亦与此相似。杨泓认为这类手印都是把双手拱在胸腹间,手心向内叉合在一起,称为禅定印并不正确,而是和一般神仙的手相似,这里的佛像可能正是继承了汉代传统艺术手法的结果;而费泳则认为这可能是印度禅定印传到中国之后的一种变化形式[6]。坐佛所穿袈裟也很有趣。前述手施禅定印的小佛像的袈裟都简单而对称,可称为“通肩式”袈裟,但这里的袈裟较明显地是将袈裟环绕后再搭上左肩。收藏在国立奈良博物馆里的一尊铜像(编号1522)正面看起来是通肩式袈裟,但从背后看,其实也是袈裟搭在左肩上的。

此件刺绣的地用灰黄色的丝线以劈针针法绣成。佛像脸部以浅米色丝线绣成,肉髻、眼睛、眉毛用蓝色丝线绣成,鼻子、耳朵、脸的轮廓线用稍浅的橘红色丝线绣成,嘴唇用橘黄色丝线绣成。有趣的是坐佛头光和袈裟的色彩。其头光有米白色和橘黄色两种,袈裟则有三种色彩,一是紫色,一是绛色,另一种是红色。一条刺绣内并列坐佛袈裟的分布有两种规律,红色袈裟每排都有,但一左一右交替出现,而紫色和绛色两种色彩的袈裟则左右轮流交替排列。米白色头光总是配红色袈裟,橘黄色头光配深紫色和绛色两种袈裟,两种形式在这件坐佛刺绣上交错排列。

可能是原先就已残破,有一些坐佛的佛头已掉了下来。斯坦因拿到这件刺绣时,上面可能一共缺了近10个佛头,其中就包括维多利亚与艾尔伯特博物馆借藏的刺绣小佛头。从其米白色的头光来看,这一小佛像肯定穿着橘红色袈裟。从头光的外形和佛头的造型来推测,其很有可能是从S4倒数第三行掉下来的。

2. 带伞盖坐佛

带伞盖的佛像尺寸比其他小坐佛稍大一些。高约8cm,连伞盖和莲座高14cm左右,如果算上伞盖上和莲座下的联珠纹带饰,约达17—18cm高(图6)。带伞盖坐佛的造型与小坐佛基本一致,用色也基本一致。保存较完好的佛像有两尊,为S1的第二尊和最下一尊,均着紫色袈裟,其头光也是橘色。S1的第一尊和第四尊佛像袈裟为橘红,S6的第一尊佛像袈裟为绛色,未见头光,但可据小坐佛头光规律加以推测,即橘红袈裟者为白色,而绛色袈裟者为橘色。另在S1上的第五尊仅剩局部佛头与头光,头光色彩为米白,推测其袈裟应该为橘红色。

伞盖坐佛值得注意的表现形式,一是伞盖,二是垂带,三是联珠纹。

伞盖的造型可以分为三层。最上是伞顶,由绛色丝线绣成,这与同一刺绣S6上供养人所持伞盖的色彩一致。第二层是方形(底部带有弧形)的彩色饰片,以灰黄、橘色、亮蓝、橘色、灰黄的规律排布。第三层是三角形的彩色者舌,最外层也是以灰黄、橘色、亮蓝、橘色、灰黄的规律进行排布,但与第一层的位置刚好错开一半左右,中间是紫色或绛色的三角形者舌,色彩没有变化,只露出一个尖角,最里面一层是均一的亮蓝,尖角一直挂到下面。这里的蓝色都很亮丽耀眼。

坐佛的两侧,从伞盖上垂下两条米色的带子,上面有四个圆点,色彩各不相同。S1上第二尊左、右两侧垂带上的圆点色彩分别是橘色、亮蓝、橘色、亮蓝和橘色、亮蓝、橘色、灰黄。第一尊右侧可见橘色、亮蓝、橘色、灰黄,第三尊右侧的是灰黄、橘色、亮蓝、橘色,第四尊右侧是橘色、灰黄、橘色、亮蓝,第五尊右侧残见亮蓝、橘色、灰黄三种,最底第六尊左侧是亮蓝、橘色、灰黄、橘色,右侧可能亮蓝和灰黄等,S6第一尊左侧残见米色、橘色、亮蓝、橘色四色。这类垂带在敦煌文書中被称为柱子,藏经洞所出垂幕实物中也有柱子,柱子上有各种装饰,多为织物制成。而这里柱子上的圆点很有可能代表了青金石、黄金、玛瑙、琥珀等七宝之类。

最后是联珠纹。带伞盖坐佛上下方出现了蓝地、以绛色勾边的白色联珠纹,这种纹样在甘肃一带北朝晚期到隋代的洞窟中特别常见。这些联珠纹虽呈现一定的弧度,但好像不一定能连成环形。

3. 供养人服饰

刺绣上的供养人共有三处:S6上的男性供养人,S6上的女性供养人和S5顶部的女性供养人残像。

男性供养人的服饰造型比较简单,前两位形象基本完整(图7)。他们穿的都是圆领袍,从绣线的走向来看,这些袍子均为左衽,袖窄且较长,以致遮住两手。前方贵族的袍色为橘黄色,推测原为由红花染成的红色,现褪色成为橘黄色。腰系亮蓝色腰带,带中有白色小花装饰,带尾也有一段白色,表现的应是金属质地、花式的銙和?尾。中间一位男侍着亮蓝色圆领袍,系灰色腰带,腰带上亦有銙和?尾。三位都足穿皮靴,靴色深紫,左右两靴自背至后跟处均有一白色线条,可能是表现金属扣带。这类皮靴形象在娄睿墓壁画中有所表现,但到目前为止,尚无实物出土。

两处女性供养人的服饰类型较丰富,贵族女性都身穿长袍,袍上饰有忍冬卷草纹(图8)。袍裾没有着地,袍下可以看到裙摆,裙摆下还露出紫色的高头履头部。另外,S5残部也可以看到忍冬卷草纹,一共有两列,应该代表长袍的两侧,说明袍子有可能是前襟对开的(图9)。袍下有一块灰黄色,很有可能是袍里的裙摆,下面亦露出紫色的高头履头部。

刺绣忍冬长袍之外,还有一件披风式外套。从S6的女性供养人来看,这件外套有着蓝色大翻领,交领右衽,长长的窄袖搭拉下来,显然是披在身上的。宽大的下摆有很明显的三条竖向材料,色彩不同,装饰也不同。其中两条是橘色,一条是灰黄色,上面绣有菱形纹或六边形几何纹样。S5残存供养人的外套由亮蓝、橘色、亮蓝三条构成,亮蓝色上是小朵花纹,橘色疑是卷枝类纹样。这类忍冬纹可见于敦煌壁画,北朝晚期到隋代特别流行。这件外套的袍裾由站在身后一位侍女托起。侍女着圆领窄袖上衣,外套一条长裙。30C83C4B-5BB8-4FEE-B03D-66D264AD9450

刺绣上的披风式外套在敦煌壁画供养人中也时常可见。如第290窟佛传故事画中的国王,或是第296窟中的女供养人,其年代都在北周。至于侍女托起女主人拖曳在地的袍裾或裙摆的图像也可以在一些壁画中看到,我们简称为托裾图。如在莫高窟北周第442窟和隋第390窟中就有[7]。沈从文在考察第390窟时也特别注意到,隋代供养人中有着半臂、大袖衣、外加翻领小袖帔子的女性贵族,而且这些衣袖内袖大而外袖小,与北朝时的服饰不同(图10)[8]。

类似的托裾图像麦积山第5窟女性供养人群像中也有,其年代在隋至初唐之间,也就是公元6世纪末到7世纪初[9]。此外,在龙门石窟和山东北齐崔芬墓壁画中也可以看到托裾图像[10]。

男女供养人相同的地方还有两处,首先是发式或冠式,都表现为山形的尖状物。男性供养人头上的特别明显,更像一个冠,很有可能是学界所称三棱形长裙帽。此帽通常由两部分组成,一是金属冠架,与头发固定在一起;再是外面罩上织物的帽顶或帽披。但刺绣上所见的似只有金属架和发髻,与山西太原北齐娄睿墓[11]{1}和徐显秀墓(图11)[12]中比较相似。女性的发式虽然也是三棱形,但造型稍复杂一些,且中间绣有白点,更像是金属簪或钗插在发上,没有包裹织物帽。类似的发型亦可见于山东济南马家庄北齐贵族墓壁画(图12)[10]图186。

此外,刺绣中伞盖的造型也很特别。伞盖常出现在供养人头顶,特别是帝王或是贵族身后时有持伞者。此类图像在龙门、敦煌、麦积山等石窟及山西墓室壁画中也时常可以看到。与刺绣中供养人头顶伞盖形式、色彩最为相似的实例见于麦积山第23窟(图13)。这类伞盖在敦煌文献中有记载,类似实物在藏经洞中亦有发现[2]40-44,图版001-005。

三 讨论:年代、地区和用途

最后我们来讨论这件绣品的生产时代、地点及其用途。

1. 年代

迄今为止,关于这件作品的介绍和讨论不多。斯坦因《西域考古图记》(Serindia)提到刺绣中的部分场景与巩县石刻帝王礼佛图中的场景(北魏末)相似,而我们在《敦煌丝绸艺术全集·英藏卷》中把刺绣年代定为中唐到晚唐,现在看来是过于保守的。

从技术方面来看,这件刺绣作品采用的劈绣针法。这种针法大约在北魏时已出现,如1965年3月发现于敦煌莫高窟第125、126窟前的北魏刺绣说法图,上有太和十一年(487)的纪年(图14)。但这种针法在唐代仍大量使用,特别是初唐至盛唐,因此仅据针法尚难对年代做出准确判断。

从造型方面来看,如前所述,关键造型有佛像和供养人。这类施禅定印的小佛像起源于十六国时期,流行于北朝。而供养人的服饰和造型更能说明问题。如里袍上的忍冬卷草纹以及伞盖上的联珠纹是北朝到隋非常流行的纹样。男女供养人的三棱形发式或三棱形帽主要也是见于北朝,特别是北齐时期。而供养人外套袍裾由侍从提托的形式亦主要见于北周至隋代壁画。如麦积山第5窟(此窟开凿于隋,完成于初唐)和山东临朐海浮山北齊崔芬墓壁画(551年)[10]。

所以,我们认为这件刺绣的年代为北朝晚期到隋,即西魏至隋(535—618)这一时段。其中可能性最大的是北周灭北齐至隋,也就是6世纪末到7世纪初。

2. 产地

目前来看,劈绣技法在当时北方许多地方都已流行,所以我们主要讨论供养人的地域性。供养人最具地域特点的,一是发式或帽式,二是外套和里袍的装饰。

发式或帽式的最大特点就是三棱形,我们初步判断它是一件立体、镂空的金属结构物,一则可以盘绕、固定头发,形成三尖状,二则可以外罩织物,形成三棱形风帽。目前来看,类似的帽式仅见于北齐时的壁画,如山西太原娄睿墓(570)和徐显秀墓(571)都出现了十分类似的形式,还有山东济南马家庄北齐武平二年贵族墓(571)中也有。但在同期的北周陕西、甘肃境内却没有发现,所以我们有理由推测,这一类图像或许来自北朝晚期的东部地区。

刺绣女供养人外套的款式较为特殊,上面装饰的几何纹或小花图案应该是织或绣出来的。当然,更为华美的是穿在外套之内的锦袍或绣袍。目前我们所看到最为华美的锦袍见于徐显秀墓室壁画中,更早的就是敦煌发现的北魏刺绣佛说法图中供养人锦袍,应该来自平城。而在敦煌、麦积山以及炳灵寺一带所见北魏至初唐的女性供养人,外套之内基本不会再穿长袍,而是穿当地最为流行的间色裙。所以,着此类服装的供养人像应该来自东魏、北齐地区。

3. 用途

斯坦因在描述这件作品时把它称为挂件(hanging),文中说到,它经过了从早期的一件绣品到做成这一件拼布作品(patchwork)的过程,在此过程中有些佛像被损坏。我们不是很明白他说的hanging是指它早期的用途,还是制成拼布之后的用途。应该说,这件刺绣佛像作品原先有可能是一件绣帐。类似的实例就是莫高窟第125、126窟前所出北魏刺绣,原件主体中间绣了一尊大坐佛,两侧各站立一菩萨,下面一行为供养人和发愿文,供养人在两侧,男右女左;另一件收藏于大英博物馆的唐代凉州瑞像图(原称灵鹫山说法图)布局也很类似,正中间绣了佛或凉州瑞像,两侧为弟子和菩萨,下面也是供养人和发愿文(图15)。

由此我们可以推测这一件刺绣原先的布局也类似:中间主体部分绣有主尊与千佛;千佛之下是供养人,男性在右,面朝左,女性在左,面朝右,前后至少两组;男女供养人之间很可能有一块用于书写发愿文的空间。但这里的小坐佛、伞盖坐佛以及基本完全缺失的大佛的关系如何,还无法确定。

我们在敦煌、炳灵寺、龙门、云冈等石窟里都可以找到千佛和大小佛像以及供养人组合的场面。特别是炳灵寺的一面壁画中,我们还找到了非常接近的伞盖与坐佛的图像(图16)。以此为主要依据,我们来推测一下这件刺绣可能的原貌(图17)。

也许是因为这件刺绣挂的时间太久了,已经破碎,所以,敦煌的僧人们把这件绣像拆下来,把中间的大佛单独裁下来重新装裱了挂起来,但把其余部分再剪裁,太碎的不要了,较好地重新缝成一块拼布。但这个拼布是什么呢?有两个可能:30C83C4B-5BB8-4FEE-B03D-66D264AD9450

第一个可能是袈裟。这件绣品看起来有点像袈裟。据说广东省韶关南华寺里藏有一件千佛袈裟,是唐中宗(一说武则天)赐给六祖慧能法师的,绢底呈杏黄色,上面绣有一千个佛像,佛像全部为结跏趺坐式,手印有入定、接引、说法、合掌等,口、鼻、眼和发髻清晰分明;用金线绣出形象,然后以蓝色、浅蓝色、朱红色、黄色丝线陪衬,再绣蓝色背光;四周是金线绣出的十二条形象生动的蛟龙。但目前这件千佛袈裟并没有正式被文物专家确认过,也没有相关研究文章正式发表。

另一个可能是经巾。敦煌文书《后晋天福七年(942)某寺交割常住什物点检历》(S.1642)和《后晋天福七年(942)某寺法律智定等交割常住什物点检历状》(S.1774)中均记载有“千佛经巾壹”。在敦煌文书中也有百衲经巾之说,正是以拼布的方式制成的佛经包袱布。那么,千佛经巾很有可能就是有着千佛刺绣的拼布作品。但是这里千佛刺绣制成经巾的年代,并不一定和刺绣生产的时代一致,应该更晚,甚至晚到晚唐到五代之间。

敦煌文书《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺交割常住物等点检历》(P.2613)还有“千佛布像壹”“生绢千佛像壹”等记载。但这里的布像和绢像上的佛,很有可能都是印上或画上去的,类似敦煌藏经洞发现的千佛印刷品(1919,0101,0.254)[13]。千佛刺绣可能与之无关。

四 结 语

敦煌是丝绸之路上的重要节点,也是丝绸向外传播的重要关口。敦煌莫高窟发现的丝绸文物对于研究丝绸之路上的文化交流具有极为重要的意义。目前所知,敦煌莫高窟发现的刺绣文物中有4件与佛像有关,除文中的千佛刺绣之外,还有莫高窟第125、126窟前发现的北魏刺绣说法图。后者曾赴美国大都会艺术博物馆参加《走向盛唐》展览,也在中国丝绸博物馆的《千缕百衲》展览展出,并已有广泛而深入的研究[14]。第三件是大英博物馆所藏唐代刺绣凉州端像,最为完整也最为漂亮,但时代较晚,约在盛唐前后。第四件也藏于大英博物馆,体量很小,有钉金绣边,劈针绣的立佛小像作为主体,与这一件印度藏千佛刺绣有点相似,但从针法等细节看,不属于同一件作品。

通过这四件刺绣的比较,我们得出对这一时期丝绸之路上佛像题材刺绣作品及其制作技法的一些初步认识。

1. 中国传统的刺绣针法是锁绣。锁绣比较慢,一针一锁,接锁成线,连线成面,形成刺绣的色块。根据盛余韵的研究,锁绣的针法非常适合佛教中一针一菩提的概念,但绣工为了生产更多佛教题材的刺绣,还是需要加快速度。劈针可以适当简化刺绣步骤,同时又能保持刺绣外观的基本相似,所以劈针或劈绣,也许就是在佛教传播过程中形成的[15]。敦煌发现的北魏刺绣或许是最早的劈针绣实物之一。

2. 从目前所知的三件较大型的敦煌刺绣佛像来看,北魏太和十一年的作品制作于北魏平城(今山西大同)。从我们的研究来看,这一件藏于印度的千佛刺绣很有可能是在山西太原或是山东一带生产的,年代为北齐或稍迟。而凉州瑞像刺绣,则很有可能是由甘肃当地生产的,凉州瑞像的造型或来自凉州,但由于这一形象在敦煌莫高窟已有多处洞窟出现,所以也有可能是在敦煌本地制作的。

3. 唐代的刺绣技法在盛唐到中唐之间发生了较大变化,这在敦煌藏经洞发现的刺绣中也可以看出。除了这几件佛教主题的刺绣由劈针绣成之外,其他基本都是小件绣品,非佛教题材,年代也相对较晚。由此可以推测,盛唐之后,由于较少制作专题的大型佛绣,寺院开始大量使用日常绣工制作一些佛教用具,如经巾、幡伞。这同时也说明当地佛教信徒越来越多,寺院可以通过一般信众完成寺院中对于丝绸刺绣的一般用途。

致谢:本文在写作过程中得到众多老师和同事的指点和帮助,特此致谢:敦煌研究院张先堂先生、罗华庆先生,麦积山文物保护研究所李天铭先生、张铭先生,上海东华大学李甍女士,中国丝绸博物馆刘剑先生。

参考文献:

[1]Aural Stein. Serindia:Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China(vol. 2)[M]. Oxford at the Clarendon Press,1921:958,1001.

[2]趙丰,等.敦煌丝绸艺术全集·英藏卷[M]. 上海:东华大学出版社,2007:图版184.

[3 ]王乐. 敦煌发现的刺绣研究[J]. 丝绸.2012(9):60-65.

[4 ]奥雷尔·斯坦因,著. 西域考古图记(第二卷)[M]. 中国社会科学院考古研究所,译.桂林:广西师范大学出版社,1999:534.

[5]常青. 炳灵寺第169窟西秦塑像与壁画风格渊源[J]. 美术观察. 2021(1):43-51.

[6]费泳. 六朝佛教造像对朝鲜半岛及日本的影响[M]. 北京:中华书局,2021:72.

[7]樊锦诗,马世长,关友惠. 敦煌墓高窟北朝洞窟的分期[M]//敦煌文物研究所,编. 中国石窟·敦煌莫高窟(第一册). 北京:文物出版社,1982:196-197.

[8]沈从文,编著. 中国古代服饰研究[M]. 香港:商务印书

馆,1981:图52.

[9]常州博物馆,麦积山石窟艺术研究所,编. 东方微笑:麦积山石窟艺术展[M]. 2019:122-123.

[10]中国墓室壁画全集编辑委员会. 中国墓室壁画全集·汉魏晋南北朝[M]. 石家庄:河北教育出版社,2011:图182.

[11]陶正刚. 娄睿墓壁画人物与陶俑的服饰研究[M]//山西省考古研究所,太原市文物考古研究所. 北齐东安王娄睿墓. 北京:文物出版社,2006.

[12]太原市文物考古研究所. 北齐徐显秀墓[M]. 北京:文物出版社,2005:图31.

[13]The British Museum. Preaching Buddha [DB/OL].[2021-

12-12].https://www.britishmuseum.org/collection/sear-

ch?keyword=1919,0101,0.254.

[14]敦煌文物研究所. 新发现的北魏刺绣[J]. 文物.1972(2):54-60.

[15]盛余韵. 纺织艺术、技术与佛教积福[M]//胡素馨,主编. 寺院财富与世俗供养. 上海:上海书画出版社,2003:64-80.

{1} Diego Tamburini,etc,An investigation of the dye palette in Chinese silk embroidery from Dunhuang (Tang dynasty),Archaeological and Anthropological Sciences,https://doi.org/10.1007/s12520-017-0592-4,2018;Diego Tamburini,Investigating Asian colourants in Chinese textiles from Dunhuang (7th—10th century AD) by high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry-Towards the creation of a mass spectra database,Dyes and Pigments,163 (2019),pp.454—474.

{1} 参见《北齐东安王娄睿墓》第267—277页,图43;墓道西壁第三层壁画迎宾图(画30),第54页;图44,墓道西壁第三层壁画迎宾图(画31),第55页;图72,陶戴鲜卑帽武士俑(51),第88页;彩版90,陶戴鲜卑帽武士俑(51)。30C83C4B-5BB8-4FEE-B03D-66D264AD9450