人工智能视域下基于设计的实施研究方法:框架及案例分析

郭文欣 吴忭

摘 要:作为学习科学领域的一种创新研究方法,基于设计的实施研究(DBIR)试图实现规模化的持续理论创新和教育变革,但教育政策制定者、实践者、研究者等利益相关方在协同设计时,始终存在理论知识和经验知识上的认知冲突。大数据驱动的教育研究范式为解决该问题提供关键突破口。文章将大数据驱动下的教育研究范式与DBIR方法相整合,探索建立人工智能视域下基于设计的实施研究方法(AI-DBIR)框架,该框架以实践者—研究者的共同参与和双向交互为根本,延伸出两种数据分析视角,即设计分析与学习分析。在此基础上,文章对典型應用案例进行深入剖析,进而对有效使用AI-DBIR方法开展教学创新实践研究提出三点建议:从基于经验的主观判断转向数据驱动的教学研究;从高屋建瓴的理论研究转为扎根实践的创新研究;以互融互通的开放空间为载体,构建数据驱动的多元共同体。

关键词:基于设计的实施研究;基于设计的研究;人工智能;学习分析;案例分析

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2022)06-0054-10

一、引言

随着20世纪80年代末学习科学的兴起,来自认知科学、心理学、教育、计算机科学、神经科学、人类学等领域的研究人员,在跨学科合作中加深了对于学习本质的认识[1],共探在真实教学情境中“人是如何学习的”这一核心议题。学习科学的蓬勃发展,不断深化了世界范围内学者对于学习本质及过程的理解,为未来教育的变革奠定了基础。上世纪90年代,该领域所提出的“基于设计的研究(Design-based Research, DBR)”范式旨在通过设计—实施—评估—改进的迭代循环[2],解决真实学习情境中的实际问题,并发展能够有效指导教学实践的规范性理论[3]。DBR研究范式发展至今,在一定程度上消弭了教学理论研究与教育实践的鸿沟,在理论驱动的学习设计上,取得许多推动理论创新和具有广泛实践影响力的成果。例如,加州大学伯克利分校马西娅·林恩(Marcia Linn)等研发的基于知识整合理论的网络探究学习环境(Web-based Inquiry Science Environment, WISE);多伦多大学卡尔·波瑞特(Carl Bereiter)等合作发展的知识建构理论和知识论坛(Knowledge Forum, KF)工具。

然而,在大规模实施DBR的过程中,仍存在创新研究成果难以可持续推广[4]、重学习技术研发而非应用[5]、教学实践者和研究者难以有效开展互惠合作、缺少理论和实践双重创新过程中对教育决策制定的反哺,以及难以实现研究成果的规模化效应[2][6]等问题。为应对这一系列新问题,作为DBR研究范式的拓展和再升级,佩纽尔(Penuel)等提出基于设计的实施研究(Design-based Implementation Research, DBIR),试图打破教育研究中原有的分隔创新研究和实践推广壁垒,为研究与实践的跨界合作建立长期互动的新关系,将设计与实施并重,以发展持续有效和规模化的教育干预措施[2]。尽管该方法力求实现更大范围内的长期教育变革和理论创新,但随着多方利益相关者的参与,其所共同构成的真实教学生态系统日益多元化和复杂化,在系统的各个层级蕴含了更加纷繁复杂的社会因素和其他动态因素。因此,尚处于发展初期的DBIR在实际应用时,难以避免理论者和实践者在知识生产成果上的需求冲突,以及两者合作构建的分布式认知系统中理论知识和经验知识在认识论上的冲突。如何消解运用DBIR时存在的潜在冲突,是发展和完善DBIR方法所面临的主要挑战[2][7-9]。

伴随着互联网、人工智能、学习分析等新技术的迅速发展,大数据驱动的教育成为一种新兴的研究范式[10],其在富技术环境下为伴随式采集与分析过程数据提供可能,从而推动教育理论创新和个性化应用服务。大数据驱动的教育研究范式或为解决上述问题提供关键突破口,通过证据调和多元利益相关者在不同知识背景下的认知冲突,实现学习理论和教学实践共同创新的互惠共赢。基于此,本研究尝试整合人工智能技术和DBIR方法,形成人工智能视域下基于设计的实施研究方法(AI-DBIR),并对该方法进行初步探讨及应用案例分析,以期为相关研究与实践提供参考。

二、文献综述

(一)从DBR到DBIR

学习科学领域发展至今,已形成了多种研究方法及研究分支。其中,DBR作为学习科学研究共同体的原创方法论,最早于1992年由布朗(Brown)和柯林斯(Collins)提出,强调通过多轮迭代的设计过程,产出可迁移应用的新理论、工具和实践策略。从整体性视角出发[11],DBR并未将教与学视为相互孤立的变量,而是将学习发生情境看作引发复杂因果机制的重要组成部分[1]。而DBR的主要目标在于揭示机制以及阐明机制发生的条件,从而形成强而有力的设计,解决教育实践问题。学习科学共同体就DBR的核心特征形成了初步共识,主要包括:①以设计学习环境与发展学习理论为共同目标;②形成设计—实施—分析—再设计的持续循环迭代过程;③产出能帮助实践者—教育设计者交互的共享理论;④充分阐释设计如何在真实的学习情境下发挥作用;⑤选用合适的收集实施过程与结果的方法[11]。尽管该方法融入了研究—实践合作关系(Research-Practice Partnerships, RPPs)的思想,在一定程度上弥合了教育研究与实践问题相互隔离的鸿沟,但在大规模投入应用中仍存在挑战,缺少充分证据支撑决策。正如巴拉布(Barab)等所提出,“即使研究者全程参与设计—开发—实施—再设计各个环节,依然无法确保消除研究过程中的研究者偏见”[12][13]。其研究过程更注重设计的产出,设计只能在某个具体情境被证明是有效的,而在多个情境下的大规模推广难以保证[6]。同时,该方法还面临教研合作关系难以稳固维持、依旧无法实现教育政策变革等诸多问题[2][6]。837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365

为破除上述困境,学习科学研究共同体对DBR进行了重大扩展。DBIR通过研究者—实践者的长期跨界合作、理论驱动设计、系统性迭代优化,来实现在更大范围内和更复杂场景下,教育生态系统持续变化的能力,以及多样化境脉下的创造性适应能力[7]。DBIR中的很多关键要素源于先前的研究方法,包括评估研究、基于社区的参与式研究、实施研究、基于设计的研究、社会设计实验等[2][14]。相较于DBR更关注设计本身,DBIR将设计及实施并重,强调干预如何在更大范围、更长时间得到推广[15],以期为所有学生提供有效的、可扩展的、持续性的教育干预措施[16]。从政策研究视角出发,DBIR除了延续DBR的核心要素和方法思想外,还提倡成功推广取决于地区行政人员、学校、教师等多方行动者,在复杂教育系统中对设计项目进行持续且连贯的调整[17]。因此,该方法重点关注如何整合多方利益相关者的实际需求,将DBR原有的“研究者—实践者”单向合作关系,扩展为“研究—政策—实践”三方相互作用的新型合作关系[4],在促进实际问题解决的同时,对真实教育情境产生系统性变革,这也正是DBIR区别于其他方法的独特之处[2][14]。

自20世纪90年代以来,跨学科研究团队通过与实践者的合作探究,确定了DBIR的四条核心原则。作为一个教育领域的新兴方法论,DBIR还未积累足够的研究基础,以支撑其在实施过程中关于具体步骤、阶段、环节的指导,但所遵循的四条核心原则界定了DBIR的方法内涵与研究边界。

1.从多方利益相关者的视角,聚焦长期留存的实践问题

区别于其他方法,BDIR关注的是“以实践为中心的问题”,要求教师、研究者、学校、地区领导者、政策制定者等不同利益相关者,从最初对教育问题的理解偏差和不同观点,在协商合作中逐步对教育实践中的关键问题达成共识[17]。

2.迭代式协作设计,以改善实践

以往学习科学家常常在将创新设计大规模推广至整个教育系统层面时受限,而DBIR能够为跨情境的干预策略和变革教育复杂系统的设计提供支持[2],强调不同利益相关者协同参与设计—实施—评估—改进的反复迭代过程。关键在于DBIR不仅要求为学习者设计,也关注设计支持实施的方法与策略[2]。

3.系统性探究,形成学习理论及如何实施相关理论

与DBR聚焦于学习理论不同,DBIR将学习理论创新和实施相关知识视为其理论发展的共同目标,用以回答如何促进课堂环境下的学习、如何协调组织内外的项目实施过程等问题,同时还回应了不同系统层级间相互协调和能力建设的新需求[17]。

4.发展人在系统中持续变革的能力

为确保设计的可持续性,通常需要在利益共同者群体中建立组织规章和工作流程,以提升组织能力。相较于以往方法仅侧重于个体技能的提升,DBIR通过培养多方利益相关者间交互网络的凝聚力,以提升整个系统实施、推广和维持设计能力,促使设计成果能够顺利推广、拓展至新情境[17]。

DBIR力求设计有成效、规模化和持续化的教育干预措施,推动教育制度的变革[2]。尽管该方法建立了对于理论创新和教育实践的更深入和完整的理解,促使不同领域、不同专长、不同文化的教育研究者与实践者之间开展深入交流与合作。但随着不同利益相关群体的加入,其共同构建的教育生态系统日益多元化和复杂化,协调和满足各方利益相关者的立场,成为DBIR实施时面临的主要挑战[2][8][9]。例如,如何平衡学校领导者、教师对变革迅速见效的需求与教育研究者发展学习理论的需求之间的矛盾;如何在实施跨区域的设计项目中,整合和协调不同组织的分布式决策[7];如何与广泛的学校和地区利益相关者在动态的教育情境下,持续协商设计和组织实施过程。此外,在DBIR相关研究中,还提及由于基建、资源、资金短缺等外部因素阻碍了创新设计的规模化实施[5][8][14]。同时,在DBR应用中,难以避免的“研究者偏见”、教研多方长期合作受限等问题,依旧未得到有效解决。

(二)大数据技术的潜能

随着大数据、自然语言处理、机器学习等人工智能技术的迅速崛起,广泛收集、深度处理、多维分析教育领域复杂异构的大数据成为可能,这也为教育研究范式的升级转型提供了契机,大数据驱动的研究范式应运而生[10]。该新型教育研究范式,强调整合利用多种新技术手段,深入挖掘复杂情境下的学习相关数据,建立可持续更新的模型[10],以数据为证据推动教育理论与实践的创新。在此背景下,不少学习科学研究者开始关注学习分析技术(Learning Analytics, LA)、学习设计(Learning Design, LD)、DBR等方法的整合。通过对多源数据集的聚合、统筹、协调与可视呈现,学习分析能够动态支持基于数据证据驱动的学习设计决策,实现从基于直觉经验和隐性知识的教育实践,到显性数据驱动的教育实践之间的转化[18][19]。而二者的结合不仅仅是简单的技术累加或具体步骤的改进,更为重要的方法论意义是变革原有的学习研究范式。为最大程度发挥学习分析在学习设计中的潜能,要求在研究者—实践者之间建立共同设计的参与式文化[19],将学习设计与学习分析视为教研和教学文化的一部分[18][20],通过周期性迭代循环过程不断改进学习设计[18],这些需求与DBIR的核心原则有着异曲同工之妙。此外,雷曼(Reimann)总结了学习数据的四个特性(海量性、长期性、多维性、分布式),对应着学习分析在教育研究的应用前景,在此基础上,他阐明了学习分析与DBR在教育目标、情境、理论之间的联系[21]。综合上述分析,利用以学习分析为代表的智能技术,动态实时地挖掘并可视化呈现学习数据,或能破除DBIR原有“设计—开发—实施—再设计”中,明显的阶段分层和不同场域下参与者間的空间界限,从而使设计过程动态化、共享化、智能化。然而,无论是学习分析与学习设计、还是与DBR的融合视域下,数据本身不能说明问题,当前所面临的重要挑战在于缺少综合概念模型或理论模型,能够清晰阐明学习分析技术如何支持设计的各个环节阶段,以及学习分析与学习过程、共同设计与实施过程之间的关联[18][21][22]。837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365

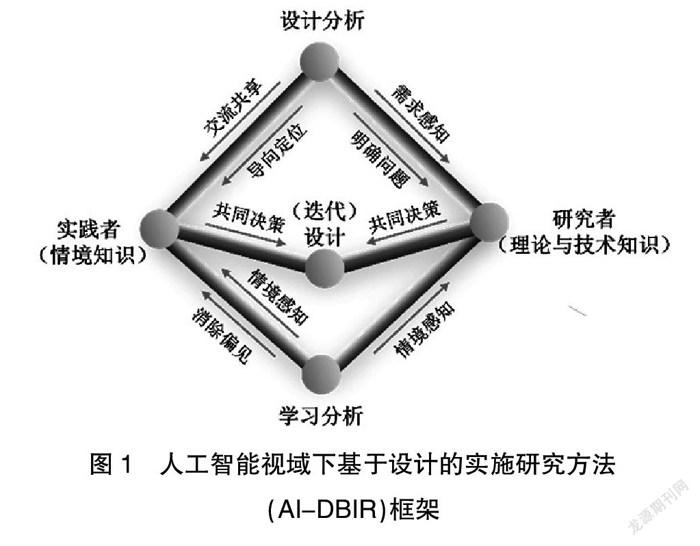

三、 AI-DBIR方法论

大数据驱动的教育研究范式与DBIR融合的关键,在于借助人工智能技术动态收集、分析、处理和可视化表征多源数据集,在多轮迭代的数据累积中,有效支撑利益相关群体的理解与交流[23]。实践者与研究者发挥各自角色优势的同时,实现分布式认知统合、协同制定基于数据驱动的设计决策。本研究从可视化学习分析(Visual Learning Analytics, VLA)出发,在借鉴达维尼亚(Davinia)等提出的“学习设计分析层级”(Analytics Layers for Learning Design)框架基础上[22],构建了人工智能视域下基于设计的实施研究方法(AI-DBIR)框架,如图1所示。该框架以实践者—研究者的共同参与和双向交互为根本,延伸出两种数据分析视角:设计分析与学习分析。

在设计分析视角下,设计自身所包含的属性、特征等要素可作为数据来源,要挖掘、分析与可视表征设计相关数据,实践者与研究者需共同理解思考设计的本质,从中提炼出设计模板和设计实施模式。不同区域的分布式共同体,借助开放共享的可视化设计资源,分享交流彼此的设计方案与设计观点,自由发散地选择、复用、整合不同设计,跨越以往的物理空间与网络屏障。研究人员还利用自身的理论认知优势,在设计可视化形式的支持下,发展关于如何实施DBIR的理论知识,明确感知当前设计在理念、技术、功能层面的不足之处,聚焦多元利益体的共同需求,为后续针对性改进协同设计提供导向和行动航标。

从学习分析视角出发,将教育设计应用实施于真实的教育情境中,从教育情境中采集多源教学过程与结果相关信息,动态分析并可视刻画学习者的学习状态。在多种学习证据的整合支撑下,DBIR共同体持续追踪教与学路径,理解与反思现有设计方案在教育情境中的实际效用。相较于以往从自身经验出发的主观性论断,实践者对学习过程产生更为全面客观的认知。此外,整合人工智能技术的学习分析进程,能够有效减少研究者与实践者迭代改进设计的周期與工作负担,促使教学实施、基于证据的评估和设计改进教学的过程相互交织,实现敏捷的教学实践流程再造(Agile Reengineering of Teaching and learning Practice)。

上述两个分析视角之间并非相互隔离的单线程状态,而是彼此协同的互利关系。将设计分析与学习分析整合,在分析设计自身特质的同时,可视化呈现不同设计干预下的跨情境教与学过程,建立多元共同体之间相互沟通的桥梁,共同修改、复用、扩展和广泛传播设计。教师、学校领导者、学生、研究者、政策制定者等各方协同参与制定可视化规则,基于可视化数据推理、适应性决策行动等可视化学习分析流程,充分发挥各自的认知优势。具体来说,由研究者提供实践者所欠缺的体系化学习理论、前沿技术应用、迭代协作式设计研究方法等相关专业知识,实际的教育情境知识和教学现实问题则由实践者共享。在AI-DBIR框架的指导下,利益共同群体能够基于累积的开放证据持续决策,进而迸发出强有力的、灵活可扩展的、动态数字化的教育创新方案。

四、 AI-DBIR应用案例

AI-DBIR框架包括两个主要角色群体——实践者与研究者,两种数据分析视角——学习分析与设计分析,任何一方都不能脱离其他要素独立存在。为阐释AI-DBIR框架中各要素之间的相互作用关系,以及如何将应用落实于实践,在此介绍两个国际最具典型性的AI-DBIR案例。

(一)案例一:基于社会语义网络分析的课程研究实践[24]

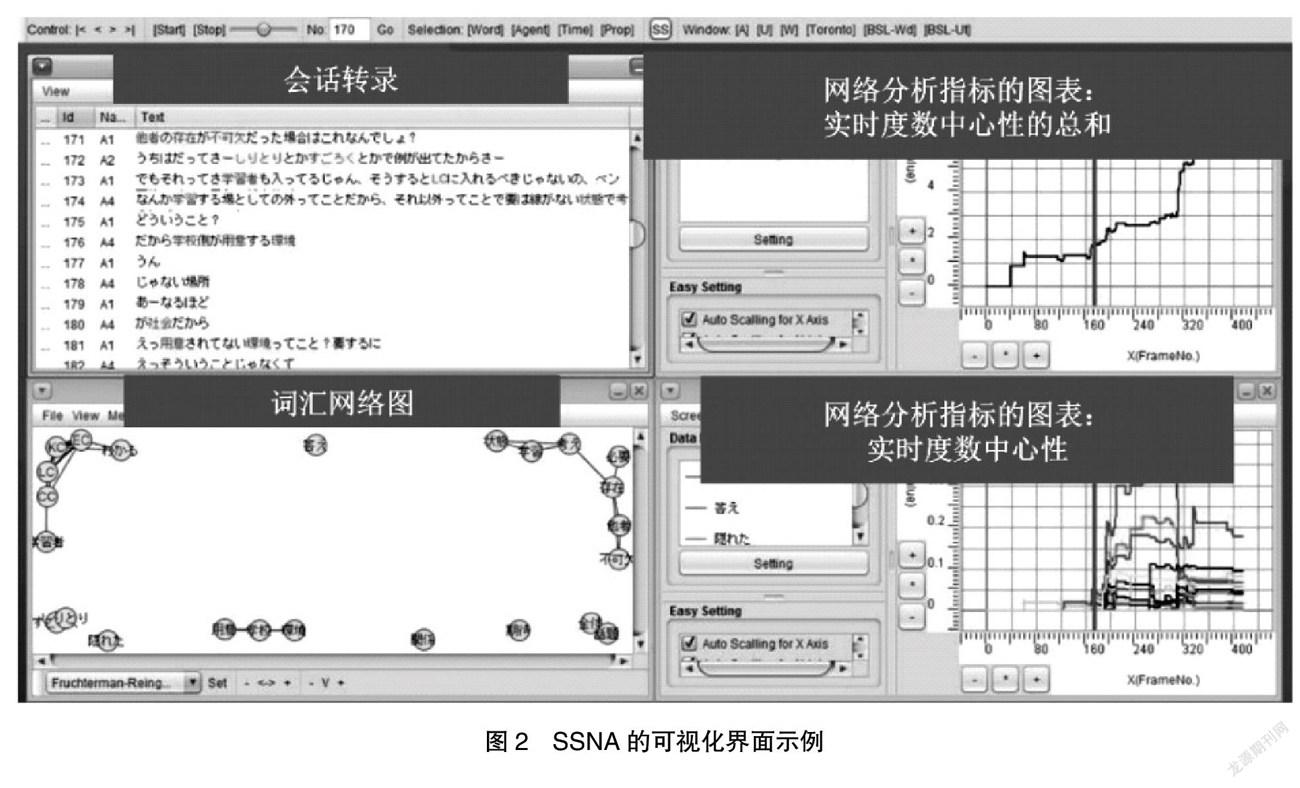

课程研究在日本被视为一类既定的专业发展实践,通常由教师间的交流、分享、观察、讨论改进课程。然而,由于教师较少关注迁移类知识和缺乏知识创造的视角,所以实践者(教师等)在与研究者合作实施教育实践时,总是存在沟通障碍。为弥合教育实践与研究的鸿沟,同时革新低水平学校课程,使其学习文化符合21世纪技能理念,由日本教育部门发起,教师、校长、区教育厅人员、研究者等多元利益者共同组建了DBIR团队。该团队利用DBIR设计了一项新的课程研究,旨在应用社会语义网络分析(Socio-Semantic Network Analysis, SSNA)技术,促进教师对学生协作学习参与过程的理解。SSNA工具将学习者在会话中使用的词汇生成社会语义网络,因而从词汇网络结构的变化中,能够洞悉学生对集体知识进步的贡献程度(如图2所示)。

在DBIR四项核心原则的指导下,研究者历时三年,期间与校长、教师等进行了深入交流,共同聚焦两个需要解决的教育实践问题,即低水平学生难以适应当前由国家课程标准指定的教学目标,以及缺少合适的方式评估学生的协作能力和概念理解程度。针对上述问题,研究者预设了初步的解决方案:①为教师提供以学习者为中心的方法理念,基于学生当前的知识水平,设计Jigsaw课程;②整合视频分析和SSNA技术,评估学生的协作参与过程和概念理解程度。在不断迭代的协作设计过程中,DBIR团队先在课程结束后当天开展了课后研讨会,依靠观察笔记或课程视频,对课程中的特殊个案进行讨论分析,教师基于自身的主观经验对其进行解释。在一个月之后,开展第二次研讨会,研究人员将基于SSNA的学生话语分析可视化结果呈现给教师,共同探讨每位学生在协作学习过程中如何为集体知识进步做出贡献。结果发现,一些在第一次课后研讨会上曾被教师视为缺乏学习动力的学生,反而整合关联了自己与他人的不同想法,从而为集体知识的进步做出贡献。在这一过程中,DBIR团队同时关注了改进Jigsaw课堂的学习理论知识,以及如何基于SSNA技术,促进DBIR实施过程中,多元利益相关者视角整合相关理论知识的双重发展。此外,为提升人在系统中的持续变革能力,在日本教育部门提供的资金支持下,研究者与实践者共同购买并建设了学校的基础设施,以改善学习环境。

上述案例应用SSNA技术可视化协作学习中群体智慧的进步,因此在前后两次研讨会中,从教师主观视角与研究者基于SSNA的证据分析视角中,得出了不同的结论。事实上,DBIR团队之间的多元视角矛盾,恰恰促就了“研究—实践”的跨界融合,共同发展出对学习者更全面的理解。收集并转录学生的会话音频,再使用新型评价工具分析并可视化会话词汇的社会语义网络,这一过程体现了学习分析视角与DBIR方法的融合,扩展了利益共同体对于课堂情境本身的理解,包括:在完整回顾和比较不同群组的学生会话中,归纳学生互动模式;从社会语义网络的结构变化中,探索学生对集体知识进步的贡献程度。在这个案例中,由研究者提供技术支持和阐释会话分析结果,通过彼此对话与交流,教师认识到基于自身经验的主观判断,与基于可视化证据的推断之间的矛盾及其成因,甚至希望进一步探寻影响学生参与协作学习过程的主要因素。该案例说明融合学习分析视角的DBIR方法,能够促使教师从“实践参与者”逐步转向“教学研究者”。837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365

(二)案例二:开放共享的可视化学习设计工具DEPIT[25]

在持续变化的文化背景下,学生之间在文化、认知、经验等方面均存在较大差异,同时学习过程和课堂教育情境也日益复杂。由此,尊重不同差异的情境性精准学习设计,以及开放性视角下对数字化设计制品的共享交流,成为主要需求。相较于传统教学设计采用一系列固定步骤进行简单开发,学习设计应该被视为学生与教师共同创造的“空间”,能够导向、定位与支持教与学过程。在欧洲共同体资金的支持下,2017年,国际合作组织发起了个性化设计与技术融合(DEPIT)项目,主要成员包括马切拉塔大学、米兰天主教大学、塞维利亚大学、伦敦大学学院、意大利创业公司以及三所网络学校。该项目旨在通过DBIR方法,开发可供教师在课程及日常活动中使用的DEPIT学习设计应用程序。DEPIT程序以宏观、中观和微观三个层面结构化组织课程、模块、小节以及活动,以图形组织器(Graphic Organizer, GO)形式展示可视化的教学路径,支持教学实施,并为教师和学生提供指引和参考(如图3所示)。

DEPIT项目成员共同参与了DBIR的所有阶段,其中,由研究员阐释原则和假设,技术人员研发产品,实践者实验、分析并解释产品,在多方的协同交流和争论中,产出创新产品结构的新视角。首先,项目团队从国际文献和开放性问卷双视角开展初步调研,明确当前学习设计领域的四条主要需求:①从官僚主义的教学设计视角,转变至流动、自由、迭代修改的设计视角;②为教师设计明确、可视化、可分享、可持续和可行的路径;③允许为设计制品增添功能;④建立开放共享的数字设计资源,供整个共同体共享交流。其次,教师和研究员共同开展一系列会议,测试应用程序,收集技术、功能、设计层面的共同需求,并将其转化为程序的具体功能。最后,在真实的教室环境中测试应用程序,采用问卷和焦点小组访谈的方法收集教师评估数据,由教师与研究者在多轮会议中共同分析现有的使用问题与需求,不断迭代改进应用程序的版本。基于欧洲网络学院国际平台的支持,DEPIT项目团队开发了多语种的MOOC课程,为所有对该项目感兴趣的教师提供技术和教学培训,同时将DEPIT作为免费的学习设计工具广泛传播至世界各地学校。

DEPIT工具从多方需求出发,以设计制品的逻辑与认知结构为可视化规则,用宏观、中观和微观三层地图的结构化方式组织设计,并在多轮分析交流中不断迭代完善版本,体现了人工智能视域下设计分析视角与DBIR方法的融合,对于师生共同形成基于可视化设计的教学法具有变革性意义。就教师本身而言,可视化设计路径,可帮助教师随时回溯设计并定位教学;设计材料的结构化聚合,促使设计在学习活动中的动态生成并不断演化;开放的数字设计制品资源,为不同情境下的教师共享复用设计制品提供可能。学生主要从设计结构的可视化形式中,清晰地感知与定位自己的学习路径,发展有关课程结构的体系化知识,在已有经验、现有知识以及学习行为预测之间建立认知桥梁。DEPIT项目的实施与迭代过程中,多元参与者能够基于设计的可视化形式,直观评测其优缺点;研究者在此基础上,可总结归纳可视化界面在使用中的问题与共同需求,充分发挥自身的理论和技术优势,持续迭代改善设计版本。

五、思考与建议

本研究通过梳理BDIR核心思想、大数据和DBIR融合的可行性与必要性,将大数据驱动下的教育研究范式与DBIR方法整合,从学习分析与设计分析两个视角,构建了AI-DBIR新一代学习科学研究方法论框架。以自上至下的分析方式,深入解读两个典型的国际研究案例,阐明AI-DBIR框架中各要素之间的相互作用关系,为该方法论框架的落实提供可操作的借鉴内容。随着我国教育信息化2.0的快速发展,全面实现教育信息化需要平衡多方关系,以创新应用发展为导向,共同探索一条既符合中国基本国情又与国际前沿接轨的发展道路[26][27]。立足于我國教育信息化的基本实情,从国际层面的人工智能视域下DBIR研究成果中提取可取之处,笔者提出三个方面的思考与建议,以便于相关研究者有效使用AI-DBIR方法,开展教学创新实践研究。

(一)从基于经验的主观判断转向数据驱动的教学研究

长期处于教育一线的教师等实践者普遍缺少学习科学理论知识,部分持有理论无用论观点,常常依据自身的教学经验判断课堂状况和学习者的学习状态。从学习分析可视化视角出发的AI-DBIR方法,为实践者观念转变提供了契机。多样化的可视化表征降低了实践者的认知负载,从而使其可以花更多精力理解学习与设计之间的内部关系,在一定程度上减少主观理解、决策以及推断偏见。由于实践者的AI素养和数据素养薄弱,需要研究人员将新技术与理念引入学校,发起多轮迭代的教研培训和研讨会,以与当地教师密切沟通。在实践者尚不了解如何与可视化学习和设计数据互动时,主动在分析过程中提供及时的解释与反馈。鼓励一线教师主持教研课题,将人工智能技术内嵌于教学环节中,形成动态生成的探究式课堂。让师生共同在教学中研究、在研究中教学。

(二)从高屋建瓴的理论研究转为扎根实践的创新研究

以往的许多教育研究成果束之高阁,未能转为实质性的教育实践,究其原因主要是政府、学术、市场间存在的不同需求倾向,彼此间关系松散,存在较大的认知屏障[28]。AI-DBIR将设计分析与学习分析可视化,为利益相关群体统一理解学习过程与DBIR实施过程提供中介空间,有效调和多方参与者在理论知识与情境知识之间的认知冲突。但研究创新推动实践发展的过程周期长、投入大且难度高,多元教育数据的持续汇聚与深度挖掘,促使AI与人为决策的共同进化。当数据累积到一定程度后,DBIR过程将自动化、智能化、动态化,极大程度减少各方时间与精力的投入。这个过程要求研究者不断提升自身实践意识与能力,应主动与一线教育工作者共同开展研究合作项目,积极推动各方学校的参与,让研究创新从实践中来、到教育实践中去。837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365

(三)以互融互通的开放空间为载体,构建数据驱动的多元共同体

由于缺少共享DBIR实施过程与创新设计成果的渠道与机制,限制了DBIR有步骤地大规模实施。促进大规模实施与提升教育创新影响力的重要举措在于,为不同区域的利益共同体打造开放共享的交流平台,借助技术的魔力将众多利益相关组织“网络”在一起[26]。围绕开放的DBIR优秀案例,不同场域下的多方参与者彼此分享经验、交流观点,有助于设计的复用、修改、扩展、整合与广泛传播,从中还可提炼出实施相关模式和理论,明确什么样的方式是富有成效的合作,以应对新的、不断变化的教育情境。应在教育部门和政府组织的支持下,广泛借助新媒体的力量,吸引各方组织的加入,组建无边界的DBIR项目成员网络。研究者可以在开放平台上,展示自己的研究成果与当前研究需求;实践者可以发布教研需求以及实践教学问题,促进彼此关系的透明清晰,减少认知冲突和信息不对称,平衡多方利益实现教育理论与实践应用的共同增益。

参考文献:

[1]SAWYER R K. The cambridge handbook of the learning sciences[M]. Cambridge University Press, 2014:1-171.

[2]FISHMAN B J, PENUEL W R, ALLEN A-R, et al. Design-based implementation research: an emerging model for transforming the relationship of research and practice[J]. Teachers College Record, 2013,115(14):36-56.

[3]BARAB S, SQUIRE K. Design-based research: putting a stake in the ground[J]. J Learn Sci, 2004,13(1):1-14.

[4]梁林梅,蔡建东,耿倩倩.学习科学研究与教育实践变革:研究方法论的创新和发展[J].电化教育研究,2022,43(1):39-45,62.

[5]UNDERWOOD S M, KARARO A T. Design-based implementation research (DBIR): an approach to propagate a transformed general chemistry curriculum across multiple institutions[J]. Journal of Chemical Education, 2021,98(12):43-55.

[6]WANG F, HANNAFIN M J. Design-based research and technology-enhanced learning environments[J]. Educational Technology Research and Development, 2005,53(4):5-23.

[7]SUBRAMANIAM M, HOFFMAN K M, DAVIS K, et al. Designing a connected learning toolkit for public library staff serving youth through the design-based implementation research method[J]. Libr Inform Sci Res, 2021,43(1):10-74.

[8]FISCHER F, HMELO-SILVER C E, GOLDMAN S R, et al. International handbook of the learning sciences[M]. Routledge New York, NY, 2018:381-400.

[9]曹俏俏,張宝辉.基于设计的实施研究:建立教育研究与实践之间的强连接[J].远程教育杂志,2014,32(3):33-40.

[10]吴忭,顾小清.教育大数据的深度认知、实践案例与趋势展望——2017年“教育大数据应用技术”国际学术研讨会评述[J].现代远程教育研究,2017(3):11-17.

[11]COLLECTIVE D-B R. Design-based research: an emerging paradigm for educational inquiry[J]. Educ Researcher, 2003,32(1):5-8.

[12]ANDERSON T, SHATTUCK J. Design-based research: A decade of progress in education research?[J]. Educ Researcher, 2012,41(1):16-25.

[13]BARAB S, SQUIRE K. Design-based research: putting a stake in the ground[J]. The Journal of the Learning Sciences, 2004,13(1):1-14.

[14]LEMAHIEU P G, NORDSTRUM L E, POTVIN A S. Design-based implementation research[J]. Quality Assurance in Education, 2017,25(1):26-42.

[15]王美,廖媛,黄璐,等.数字时代重思学习:赋予学习科学重要使命——第13届学习科学国际大会综述[J].开放教育研究, 2018,24(5):8-20.837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365

[16]LEARY H, SEVERANCE S, PENUEL W R, et al. Designing a deeply digital science curriculum: Supporting teacher learning and implementation with organizing technologies[J]. Journal of Science Teacher Education, 2016,27(1):61-77.

[17]PENUEL W R, FISHMAN B J, HAUGAN CHENG B, et al. Organizing research and development at the intersection of learning, implementation, and design[J]. Educ Researcher, 2011,40(7):1-7.

[18]MANGAROSKA K, GIANNAKOS M. Learning analytics for learning design: a systematic literature review of analytics-driven design to enhance learning[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2018,12(4):16-34.

[19]PERSICO D, POZZI F. Informing learning design with learning analytics to improve teacher inquiry[J]. Brit J Educ Technol, 2015,46(2):30-48.

[20]WEN Y, SONG Y. Learning analytics for collaborative language learning in classrooms[J]. Educ Technol Soc, 2021,24(1): 1-15.

[21]REIMANN P. Connecting learning analytics with learning research: The role of design-based research[J]. Learning: Research and Practice, 2016,2(2):130-42.

[22]HERNáNDEZ-LEO D, MARTINEZ-MALDONADO R, PARDO A, et al. Analytics for learning design: a layered framework and tools[J]. Brit J Educ Technol, 2019,50(1):39-52.

[23]ALHADAD S S. Visualizing data to support judgement, inference, and decision making in learning analytics: Insights from cognitive psychology and visualization science[J]. Journal of Learning Analytics, 2018,5(2):60–85.

[24]OSHIMA J, OSHIMA R, CHIYONISHIO Y, et al. A new approach to lesson study practice in japan from the DBIR perspective[M]. International Society of the Learning Sciences, 2018:673-680.

[25]LAICI C, PENTUCCI M. DEPIT application: open and shared digital artefacts for visible design[J]. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 2020,16(4):1-9.

[26]祝智庭,賀斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].电化教育研究,2012,33(12):5-13.

[27]祝智庭,魏非.教育信息化2.0:智能教育启程,智慧教育领航[J].电化教育研究,2018,39(9):5-16.

[28]陈明选,周亮.教育技术学学科可持续发展的必由之路——产学研结合下的研究成果转化[J].电化教育研究,2022, 43(3):91-97.

作者简介:

郭文欣,硕士研究生,主要研究方向为学习科学、学习分析,邮箱:51214108035@stu.ecnu.edu.cn;

吴忭,副教授,博士,通讯作者,主要研究方向为学习科学、数字化学习环境设计、学习分析,邮箱:bwu@deit.ecnu.edu.cn。

Design-Based Implementation Research Method from the Perspective

of Artificial Intelligence: Framework and Case Study

Wenxin GUO, Bian WU*

(Department of Education Information Technology, East China Normal University, Shanghai 200062)837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365

Abstract: As an innovative research method in the field of the learning sciences, Design-Based Implementation Research (DBIR) attempts to achieve large-scale sustainable theoretical innovation and educational change. However, there is a cognitive conflict between theoretical knowledge and empirical knowledge among stakeholders such as educational policymakers, practitioners, and researchers. The big data-driven educational research paradigm provides a key breakthrough to solve this problem. This paper incorporates the educational research paradigm shift driven by big data with the DBIR method, and it explores the establishment of an AI-based implementation research method(AI-DBIR) framework from the perspective of artificial intelligence. The framework extends two perspectives on data analysis including design analysis and learning analysis based on the joint engagement and mutual interaction between practitioners and researchers. Furthermore, an in-depth analysis of typical cases was conducted and three suggestions for effectively use AI-DBIR method in research of teaching innovation practice were discussed. First, the subjective judgments based on experience into data-driven teaching research should be made. Second, the high-level theoretical research into the innovation research rooted in practice should be conducted. Third, a data-driven pluralistic community with a mutually inclusive open space should be built.

Keyword: Design-based implementation research; Design-based research; Artificial intelligence; Learning analytics; Case study

編辑:王晓明 校对:李晓萍837341F5-7F5A-42C1-A2C7-DB01FB127365