针灸配合药物治疗胸痹心痛临床观察

张金来

胸痹心痛属于当前的多发病、常见病,现代医学中冠状动脉粥样硬化性心脏病(心绞痛)属于中医所指的“胸痹”“心痛”的范畴。患者发作时胸闷胸痛,严重时引起心肌梗死、猝死等,严重影响广大民众的生活质量及生命安全。临床上多见胸部满闷疼痛、气短、乏力、心前区不适,严重时胸部疼痛彻背,喘息不得卧。临床治疗胸闷心痛过程中,一些患者的胸闷心痛等症状,单纯应用中、西药物治疗,疗效不佳,故笔者在诊治门诊及病房会诊的胸痹心痛(冠状动脉粥样硬化性心脏病稳定型心绞痛)患者时,在中、西医内科常规用药治疗基础之上,配合针灸疗法,综合治疗胸痹心痛(冠状动脉粥样硬化性心脏病稳定型心绞痛),取得了比较满意的疗效,总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2016年2月—2017年1月在北京市鼓楼中医院针灸科门诊就诊治疗及内科病房会诊中符合中医胸痹心痛、现代医学冠状动脉粥样硬化性心脏病稳定型心绞痛诊断标准的患者作为研究对象,共66例。随机分成治疗组及对照组,各33例。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者一般资料比较 (例,

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》[1]《中医内科学》[2]《针灸治疗学》[3]相关标准:胸骨后或胸膺部闷痛,胸胁满闷不适,疼痛可串至左肘内侧颈部、及咽喉部,轻者可无明显的胸痛症状,或仅胸闷、憋气、呼吸不畅感。严重者则胸痛彻背,背痛彻心,喘息不得卧,可因劳累过度、气候变化、狂饮饱食、情绪激动等因素诱发,每次发作数十秒至十余分钟不定,休息及含服药物可以缓解,近期内胸痛性质、部位等稳定无变化。

1.2.2 西医诊断标准参照国际心脏病学会和协会及世界卫生组织临床命名标准化联合组报告《缺血性心脏病的命名及诊断标准》[4]和《实用内科学》[5]的冠状动脉粥样硬化性心脏病稳定型心绞痛的相关标准:①胸骨后部闷痛,甚则胸痛彻背;②发作时伴有憋气、呼吸不畅,持续时间数分钟到十余分钟,很少超过15 min,休息或舌下含服硝酸甘油片可缓解;③发作时心电图显示ST 段缺血性改变或平板运动试验阳性;④多在寒冷、体力劳动以及情绪激动时发作,每次发作症状相似;⑤胸痛性质在1~3个月内无改变,包括疼痛发作次数、诱发因素、疼痛性质、部位及缓解方式等方面。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:自愿参加并签署知情同意书者。排除标准:合并肝、肾、脑血管、血液等系统严重疾病者;心肺功能不全者;心肌梗塞、伴有频发的房性早搏、室性早搏、重度房室传导阻滞等严重心律不齐者;心脏支架术后者;合并有精神病及传染病者;过敏体质及不能耐受针刺疗法者。

1.4 脱落标准治疗期间发生严重不良事件需要转科、转院患者;由于各种原因不能坚持接受针灸治疗、观察疗效的患者。

1.5 方法

1.5.1 治疗方法对照组:常规治疗方案:欣康:口服每次20 mg,每日2次,症状严重者每日3次;阿司匹林肠溶片:口服,每日100 mg,每天1次;酒石酸美托洛尔胶囊:口服,每次25 mg,每日2次;心绞痛发作时,硝酸甘油片0.25~0.5 mg,舌下含服;每5 min可以重复0.5 mg,直至疼痛缓解,如果15 min内硝酸甘油片总量达到1.5 mg,心前区疼痛仍不能缓解,应就诊急诊科进一步检查,以除外心肌梗死的可能;复方丹参滴丸:口服,每次10粒,每日2次,或速效救心丸:口服每次10粒,每日3次。伴有心慌心悸时,配合服用稳心颗粒,每次2袋,每日2次。合并高血压病、糖尿病者,坚持服用降压药及降糖药(血压及血糖的变化情况不在此次观察之列)。

治疗组:在对照组方案的基础上,配合进行针灸疗法治疗。针灸治疗方法:主穴:内关(双侧,平补平泻法)、膻中(平补平泻法)、气海(补法)、至阳(平补平泻法)。随证配穴:心血瘀阻:血海(双侧,泻法)、太冲(双侧,泻法)。痰浊瘀阻:丰隆(双侧,泻法)、太渊(双侧,平补平泻法)、中脘(泻法)、三阴交(双侧同,补法)、太溪(双侧,补法)。阴寒凝滞:关元(补法)、命门(双侧,补法)配合灸法,通里(双侧,补法)。心肾阴虚:太溪(双侧,补法)、三阴交(双侧,补法)、足三里(双侧,补法)。气阴两虚:神门(双侧,补法)、中脘(补法)、足三里(双侧,补法配合温针灸法)、三阴交(双侧,补法)、太溪(双侧,补法)。心肾阳虚:肾俞(双侧,补法)、命门(补法)、关元(补法,配合应用灸法)、神门(双侧,补法)。针具:(苏州东邦医疗器械有限公司生产的东邦牌针灸针)规格:0.25 mm×25 mm,0.25 mm×40 mm。 针刺得气后行补法、泻法、调和手法后,留针30 min。期间配合应用英迪牌KWD-808Ⅰ脉冲针灸治疗仪加强针感,采用连续波,脉冲宽度:(0.50±0.15)ms,脉冲重复频率为(1.0±0.5)~(100.0±10.0)Hz。隔日针治1次。10次为一个疗程。疗程之间间隔 10 d,连续坚持针灸治疗半年。半年后检查各项生化指标,观察指标的变化。灸法:应用于中医辨证属于阴寒凝滞证、气阴两虚证、心肾阳虚证的患者,采用艾盒灸法,每次用1~2根艾条,施灸部位:辨证属心肾阳虚证及阴寒凝滞证者,取穴:肾俞、命门、关元处; 属气阴两虚证者:取穴中脘,足三里(温针灸),每次30 min,热度以患者能耐受为度。

1.5.2 观察指标观察治疗组及对照组治疗前后中医症状、体征的积分计算所得之治疗指数及心绞痛发作状况变化情况、心电图ST段及T波变化的改善情况,进行对比及统计学统计。

1.5.3 疗效判断标准中医症状疗效标准:根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]的疗效评定:显效:主症明显改善,n≥70%(n为疗效指数,下同);有效:主症有改善,30%≤n<70%;无效:主症无改善,0≤n<30%;加重:主症加重,n<0。心绞痛疗效判定标准:根据《冠心病心绞痛及心电图疗效评价标准》[7]评定:显效:胸痛等主要症状消失;有效:胸痛等主要症状减轻;无效:胸痛等主要症状无改善;加重:胸痛等主要症状加重。EKG疗效判定标准:根据《冠心病心绞痛及心电图疗效评定标准》[7]评定:显效:静息状态下,心电图ST—T段及T波大致正常;有效:静息状态下,ST段略上升,T波变浅;无效:静息状态下,心电图与治疗前无改变;加重:治疗后ST段压低>0.05 mV,T波主要导联加深,或T波由平坦变成倒置。中医证候积分参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]的疗效评定及疗效指数。疗效指数=(治疗后积分-治疗前积分)/治疗前积分×100%。见表2。

表2 中医证候积分量表

1.5.4 统计学方法资料采用SPSS 15.0统计软件分析。计量资料采用t检验,以均数±标准差表示;计数资料采用χ2检验,以率(%)代表。P>0.05表示差异不具有统计学意义,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 中医症状疗效经统计学分析,治疗组与对照组的中医症状疗效对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者中医症状疗效比较 (例,%)

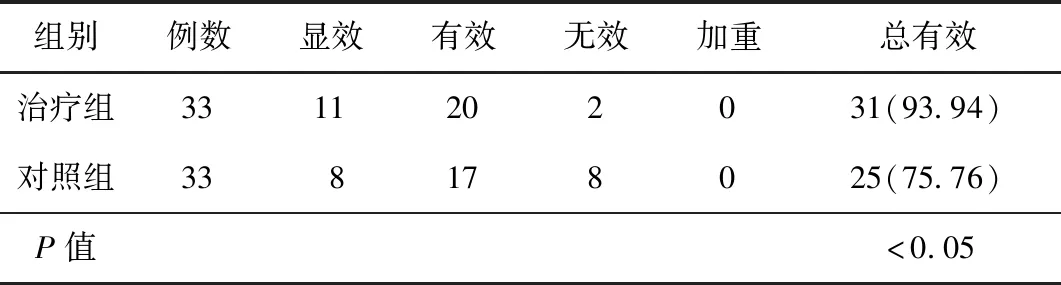

2.2 心绞痛疗效经统计学分析,治疗组和对照组的疗效差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者心绞痛疗效比较 (例,%)

2.3 心电图疗效经统计学分析,治疗组与对照组的疗效差异具有统计学意义(P<0.05),治疗组心电图疗效更好。见表5。

表5 2组患者心电图疗效比较 (例,%)

3 讨论

冠状动脉粥样硬化性心脏病(心绞痛)西医认为是由各种原因引起的急性暂时性心肌缺血、缺氧综合症。其发病机制与冠状动脉的粥样硬化、血脂代谢异常、冠状动脉斑块、冠状动脉痉挛等因素有关。主要是由于冠状动脉粥样硬化,造成冠状动脉狭窄、阻塞,进一步出现冠状动脉循环障碍,继发心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。而胸部的剧痛及紧张不安的情绪又可使交感神经兴奋,儿茶酚胺分泌增多,从而进一步导致心肌耗氧量增加,有可能诱发恶性心律失常或休克。若发生心绞痛时能及时控制病情,缓解疼痛,则可降低恶性心律失常的发生几率,从而进一步减少休克及猝死的发生。与中医学“未病先防,既病防变”的原则相契合。稳定型心绞痛为各类心绞痛中最常见的心绞痛类型,属于中医“胸痹”“心痛”范畴。

中医认为,胸痹心痛的发生,多与寒邪内侵、饮食不当、情志失调、年老体虚等因素有关。诚如《症因脉治·胸痛论》所云:“岐骨之上作痛,乃为胸痛”“内伤胸痛之因,七情六欲,动其心火,刑及肺金;或怫郁气逆,伤其肺道,则痰凝气结;或过饮辛热,伤其上焦,则血积于内,而闷闷胸痛矣”。其辨证可以归纳为:心血瘀阻、痰浊瘀滞、阴寒凝滞、心肾阴虚、气阴两虚、心肾阳虚。胸痹的病机主要为心脉痹阻,其病理变化表现为本虚标实,虚实夹杂。疼痛发作时以标实(瘀血、痰阻)为主,且以瘀血为主要特点;缓解期主要以气虚、阴虚、阳虚为主。正如《灵枢·百病始生》所云:“凝血蕴里而不散,津液涩渗,着而不去而积成矣”。及《古今医鉴·心痛》中所云:“心痹痛者……素有顽痰死血”。此病的治疗原则为先治其标,后顾其本;先从祛邪入手,后再扶正,必要时根据虚实标本的主次,兼顾同治。祛邪治标常以活血化瘀、辛温通阳、泄浊豁痰为主,扶正固本常用温阳补气、益气养阴、滋阴益肾为法。

针灸疗法是通过疏通经络及刺激腧穴的方法,发挥调和阴阳、扶正祛邪、疏通经络的作用,进而通过经络与脏腑的归属联系,起到调节脏腑,祛痰化浊之功。关于针刺治疗胸痹心痛,最早见于《黄帝内经》,如《灵枢·杂病》云:“心胸闷痛,气短,不足以息,刺手太阳为妙”。 关于针灸配合药物治疗胸痹心痛,《备急千金要方·孔穴主对法第八》有云:“针而不药,药而不针,非良医也……知针知药,固是良医也”。足见古代医家已经重视针灸配合药物治疗疾病,同时也为现代的中医临床治疗打下了理论基础。针灸配合药物,即是针灸与中药双管齐下,扬长避短,以达到比单一治疗方法疗效增强的作用。

针灸治疗胸痹心痛,以活血化瘀、通脉止痛为其大法。再配以辨证配穴施治,远近配合,标本兼治,协调阴阳,在即刻止痛的同时,亦能达到标本兼治。针刺选穴,主穴取内关、膻中、气海、至阳。内关属于手厥阴心包经,心包代心受邪,为络穴,联络手少阳三焦经,可通调人体上、中、下三焦之气机;又为八脉交会穴之一,气通于阴维脉,阴维脉维系人体一身之阴脉。膻中为气之会穴,又位于胸部;气海力专补气调气,气行则血行,气调则血治;至阳属督脉,近心所,具有通调阳气,通脉止痛之功,为治疗胸痹心痛之效穴。故临床上取内关、膻中、气海、至阳可作为治疗胸痹心痛的主穴,再据病情辨证,随证配穴,达到标本同治、行气活血止痛之功效。阳虚患者,配合灸法,加强温阳益气通脉之力。

配穴:血海、三阴交为脾经穴位,脾主土,为后天之本,脾气强健,则气血生化有源,气推动血行,使心血生。足三里,胃经之合穴,配合三阴交,强健脾胃,促气血生化。气海、中脘、关元属任脉,气海乃肓之原穴,关元为脾、肾、肝经和任脉四经的交会穴,任脉为阴脉之海,统领人身之阴血。太溪为肾经原穴,益肾元。命门、肾俞分属督脉及膀胱经,温阳益肾。

此次疗效观察结果显示,无论从中医症状疗效积分,还是心绞痛疗效、心电图改善情况的统计学分析来看,治疗组有效率均明显高于对照组,说明针灸疗法配合药物治疗胸痹心痛(冠状动脉粥样硬化性心脏病稳定型心绞痛)疗效更明显,是临床治疗冠状动脉粥样硬化型心脏病稳定性心绞痛的一个有效方法。

另外由于针灸疗法具有疏通经络、扶正祛邪、调和阴阳的作用,通过对经络的疏通,改善气血瘀阻,故具有见效快、不良反应少的特点。

临床治疗时,针刺前应注意消除患者的紧张情绪,手法宜轻,补泻手法须准确。同时应注意与不稳定型心绞痛及心肌梗死相鉴别。