新工科背景下基础力学实验教学模式改革实践与探索1)

刘晓宇 杨谨蔚 赵晓争 肖 思 余 鹏

(南方科技大学力学与航空航天工程系,广东深圳 518055)

新工科是为主动应对新一轮科技革命与产业变革,响应和服务于“创新驱动发展”、“互联网+”和“卓越工程师教育培养计划”等一系列国家战略,由教育部提出的新一轮工程教育改革,旨在培养具备创新创业能力、跨界整合能力的高素质交叉复合型卓越工程科技人才[1]。力学作为工程技术的基础课程,是理论学习与工程应用之间的桥梁,可培养学生工程理论应用和实验分析的基本能力,在高等教育和工程科技等诸多领域发挥着不可替代的作用。同理论教学相比,实验课程对于学生创新能力的培养作用更为重要,应该是创新教育的主要环节[2]。以“新工科”建设理念为指引,构建以学生自主实践为中心,旨在培养实践创新能力、人文素养和家国情怀的新模式,是“新工科”力学实验教学改革的重要挑战。

以人才能力需求为目标,瞄准当前力学学科、相关交叉学科的工程实际需求,力学实验内容一般分为经典力学实验、拓展型、创新型和工程实践等四个层次[3]。多位老师在工程实例引入、探索创新实验项目建设、教学模式多元化、考核方式改革等方面[3-7]开展了大量工作,并取得了显著成绩。但由于项目内容限制等客观原因,基本(经典)力学实验的教学模式改革工作并不理想。为了将“新工科理念”贯穿于实验教学全过程[8],同时为后续探索创新型实验项目的开展奠定基础,力学实验教学模式的改革探索工作是必要而迫切的。通过分析传统教学的不足,本文在调整教学观念、丰富实验内容和系统数据处理等三个方面开展了“新工科”背景下的改革探索工作。

1 基础力学实验教学现状分析和改革探索思路

基础力学实验一般包括材料力学性能测定、材料/流体力学理论公式验证和应力/流速等物理量测量等传统项目,涉及力学、机械、土木、船舶、海洋、材料和航空航天等相关专业,是学生巩固和应用理论知识,掌握基础实验技能及常规仪器使用,初步培养实验方案制定和实验结果处理等工程实践手段的必要基础环节。由于教学观念和项目内容等原因,基础力学实验往往采用“约定真值”的教学模式开展,教师以相应理论推导为基础,隐含地将理论值约定为实验真值,然后讲解实验目的、实验原理、实验装置仪器和实验步骤等内容,演示实验操作和具体程序等;学生按照实验要求,按部就班地操作实验设备,测量记录实验数据,然后根据实验指导书,计算实验值与理论值的相对误差,并以“接近(普遍采用5%~10%的经验值)理论值”作为实验完成(有效)的判据,填写实验报告。由于实验真值并不是理论值,而且也不能通过测量或理论推导得到,“约定真值”的传统教学模式不可避免地存在以下不足。

(1)实验判据模糊。一方面,将理论推导作为实验原理,理论值约定为真值,容易使学生进入“理论验证实验”的逻辑误区,不利于实践创新意识的培养;另一方面,真值和理论值的“接近”程度是随着实验项目、实验仪器精度而变化的,并没有相应理论或分析方法的支持,这导致以实验值和理论值的“接近”作为实验判据是说不清楚的、不明确的。

(2)实验内容固化。实验项目依据相应理论设计与开展,限制了内容和形式的扩展,甚至部分项目还是沿用于20世纪,如目前比较通用的多功能材料力学实验台和1998年设计方案[8]没有很大差别。

(3)数据处理简单。实验结果仅简单计算了实验值和理论值的误差,且并不是误差分析理论中测量误差,学生没有了解掌握系统的数据处理方法,不利于学生实践创新能力的培养。

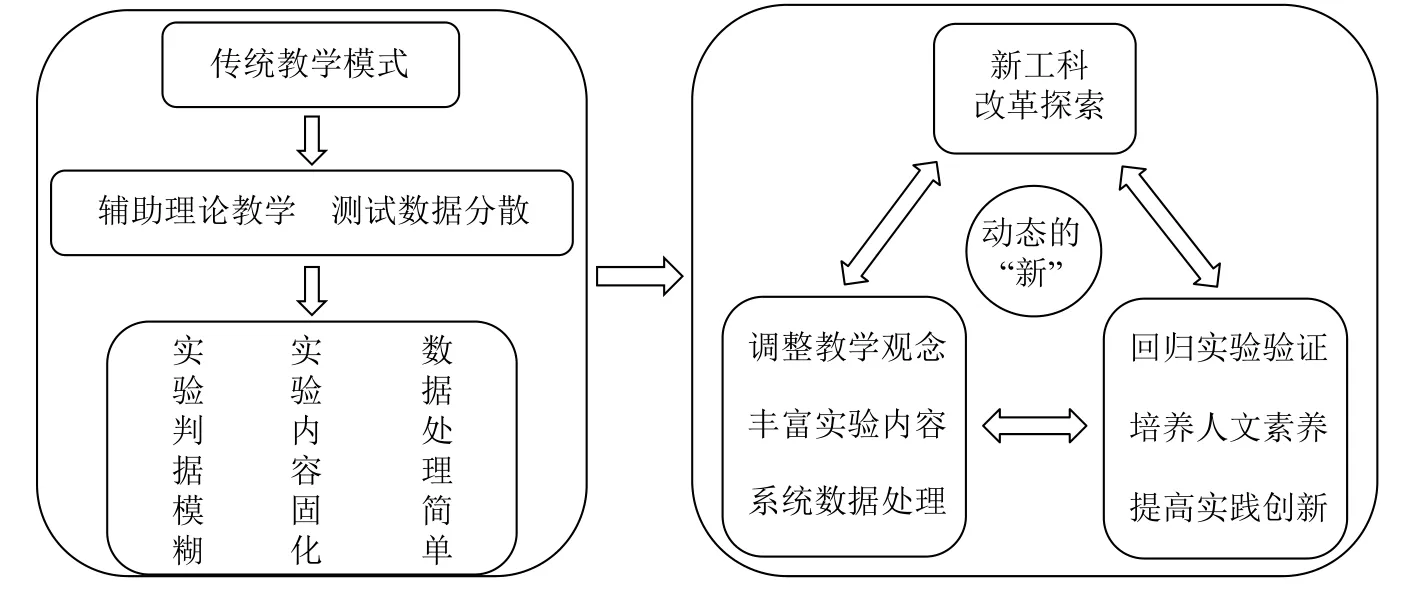

综合上述分析,基础力学实验传统教学模式并不利于学生工程实践能力和创新意识的培养,亟需结合新工科教学理念的改革完善。通过详细的分析总结,我们发现采用上述教学模式的两个重要原因:(1)重理论轻实践仍然是目前我国高校在工程教育上存在的普遍问题[9],基础实验的定位依然是“辅助”理论知识学习;(2)力学验证型实验往往是多测点多工况测试,实验数据很难进行统一分析处理,从而难以使用经典误差分析理论。所以,我们改革探索的思路(如图1所示),是在融合新技术、新模式设计开展探索创新型实验项目的同时,从调整教学观念、丰富实验内容和系统数据处理等方面出发,以回归实验验证、培养人文素养和提高实践创新能力为目标,构建新工科力学实验教学新模式。

图1 力学实验教学模式改革探索思路

2 调整教学观念,回归实验验证

相对于传统工科而言,新工科是以新经济、新产业为背景,是一个动态的概念。随着更多“AlphaGo”的出现,未来的工程科技人才需要应用现在还未出现的技术,去解决还未出现的问题[10]。新工科应将“变化”融入到工程教学的全过程,引领创新,培养能够适应时代和未来变化的卓越工程人才。教学实验是开展科学研究和工程实践的重要支撑,是促进学生工程思维和实践创新能力形成的重要环节。基础实验理论教学不应是理论课程的重复,更不能将其作为实验结果或者判定标准,应具有“实践出真知”的特点:不仅要破除陈旧过时的传统教学观念,把实验辅助理论教学的现有关系,转变为两者互相配合、互相补充;而且,实验教学应体现本身的特色,以“实践发展”的独有视角展示理论体系和科学技术的发展变化过程,为创新能力的培养奠定基础。

随着科技手段的发展和认知水平的提高,理论是不断地发展和完善的,从问题的提出、发展和完善都要经历由无序到有序,从模糊到清晰的过程。例如,对于日常生活中“梁弯曲”现象,从1510年达芬奇开始讨论梁的问题,到1638年伽利略最早开始梁的理论研究,再历经马略特、胡克、伯努利、纳维、儒拉夫斯基和铁木辛柯,历经400年的探索才将梁的理论建立起来[11],其中伽利略、马里沃特等的结论更是被18世纪工程师广泛使用[12]。虽然发展过程中结论是不足或者片面的,但作为现有理论的“参照组”,学生可以按照问题历史发展的主线,以自主实践的方式一一验证,通过实验数据分析与总结进行判定。因此,将“变化的过程”以实践的方式展现出来,可以让学生了解力学理论知识的历史背景和创新思维,感受到过去、现在甚至未来的理论体系和测试手段变化的同时,又能“以学生为中心”实践筛选验证理论,激发学生探求新知识的激情,增强其创新意识。

3 丰富实验内容,培养人文素养

新理论、新材料、新工艺、新方法在今后会不断地出现,技术信息总量每两年就要翻倍,意味着对四年制本科生而言,第一年所学习的一半知识到第三年将过时[9]。“授人以鱼不如授人以渔”,具备实践创新能力和综合人文素养在“知识爆炸”背景下比以往任何时候都要重要。长远来看,相对于专业知识的教学,培养学生解决未知工程问题的实践创新能力、人文素养和家国情怀更是当前高等工程教育的重要问题,也是对社会主义教育根本问题“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的进一步思考。

实验课程以“理论实践发展”为主线进行开展,提高了学生的实践技能,激发了学生创新思维,为实践创新能力的培养奠定了基础。同时,不拘泥于现有理论进行教学,内容和形式都得到了极大地丰富,为人文素质培养和家国情怀教育提供了客观条件。作为传统基础工程学科的力学,近年来不断与航空航天、机械、能源、国防及民用等专业交叉融合,在人文素质培养和家国情怀教育方面具有其他学科不可比拟的优势。(1)每个力学项目都可以讲述发人深省的故事,从而将实验教学与素质教学结合起来,例如,代表材料力学开端的巨著《关于两门新学科的对话》,是因坚持日心学说而在70岁受到终身监禁的伽利略于74岁高龄在监禁期间完成的;又如,解决压杆稳定问题的欧拉晚年双目失明后,依然能够完成学术论文400余篇,甚至在其逝世当天下午还进行数学演算并讨论新发现的天王星轨道方案的计算问题[13],这些案例足以使学生感受奋力追求真理的人格魅力、敢于创新的勇气和强烈的社会责任感。(2)从培养学生创新意识的角度,将中华民族发展和个人的理想愿望结合起来,培养学生的价值追求、求知欲望和好奇心态,从认识和思想上形成不断追求创新的精神态势[9],赵州桥、应县木塔、故宫建筑结构和都江堰等我国古代力学代表之作甚至在今天仍具有一定的研究意义,在惊叹我国古代精湛建造技术的同时,也引导学生进一步思考近代力学没有在中国产生的深层次社会原因,有助于加深学生对我国近代社会历史的认识,提升民族认同感和归属感。(3)中华民族从近代的“任人宰割”到今天“站起来”的背后是无数可歌可泣的故事,在从“纵横陆地”到“翱翔苍穹”、从“小米加步枪”到“两弹一星”的国防科技发展过程中遍布着钱学森、郭永怀、周培源等近现代力学大师的身影,因此将国防事业发展历程融入到力学实验教学中,是培养学生家国情怀,增强民族责任感,主动承担历史使命的重要途径。比如,“相似原理”的教学就可以引用我国霹雳系列空空导弹从型号仿制到自主研发的艰辛发展历程,再延伸到“特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉献”航天精神案例。

4 系统数据处理,提高实践创新

新工科的“新”是动态的,而以实践总结验证理论是相对不变的,理解掌握误差分类、误差评价指标和概率统计等基本概念,并熟练应用误差分析、可疑数据筛选剔除和单/多次测量的数据处理方法获得有效结论,是以实验实践为手段分析解决实际“新”问题的关键途径。同时,测试测量不仅在科学研究领域,而且在国民经济、国防建设和社会生活中,特别是在司法、商业贸易、维护权益、保护资源环境、医疗卫生等诸方面都起着越来越大的作用,对科研、生产、商贸和国际技术交流等诸多相关领域影响极大[14]。可见,力学教学实验引入系统的数据处理方法,也为后续的探索创新项目和未来多行业实践工作奠定基础,符合新工科的内在要求。

4.1 定义判定值以明确实验判据

如前节分析,基础力学实验数据分散,难以统一分析,同时也造成了实验判据不明确的问题,而当理论(结论)适用于简化物理模型时,其不同位置、不同载荷的理论值与测量值的比值都应接近于1,那么可以将“理论值”与“测量值”的比值定义为“判定值c”,使用经典的误差分析理论对判定值进行统一处理,得到判定值c的统计结果。最后,将“1”是否属于c的测量结果作为理论是否适用当前模型的判据,从而解决实验数据分散不能统一处理和判定依据不明确这两个重要问题。

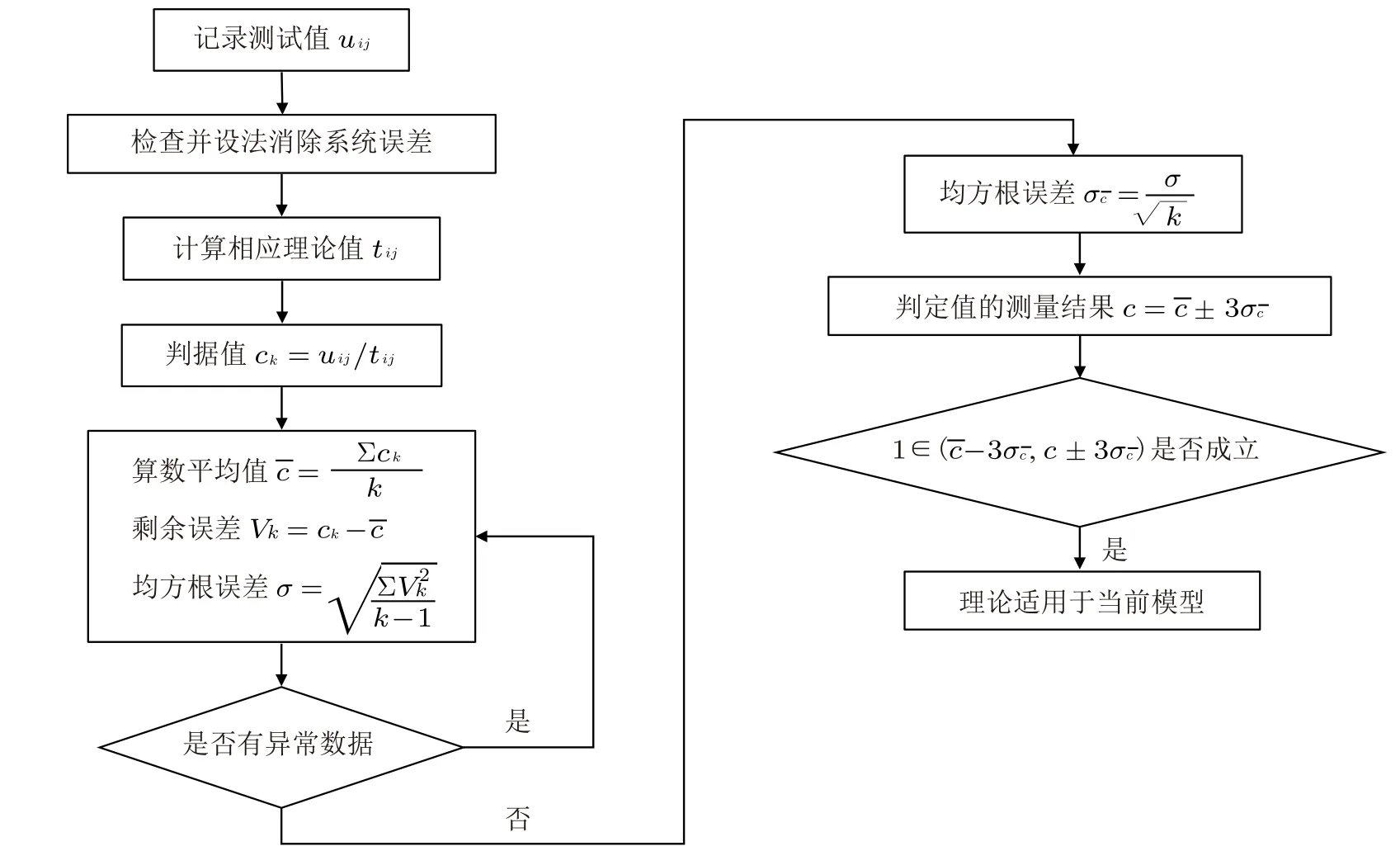

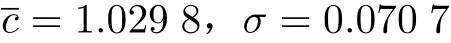

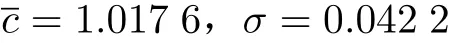

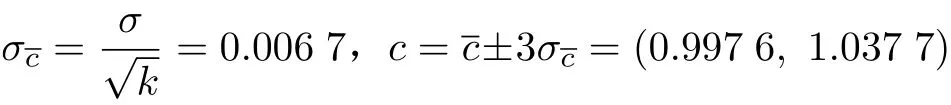

假设某理论验证型实验载荷Pi分n级进行加载(i= 1, 2, ···,n),同时测量m个位置的应变数据(j= 1, 2, ···,m),测得全部实验数据uij后,数据处理步骤如图2所示。首先,计算不同工况不同测点的理论值和判定值c。然后,计算算数平均值,剩余误差Vk和均方根误差σ等统计参数,这个过程中应使用“3σ”、“格拉布斯”、“t检验”等准则剔除异常数据。当准则结论一致时,应剔除或保留;不一致时,则应慎重加以考虑[15],常规做法是尽可能保留实验数据,一般以不剔除为宜。特别地,由于系统误差的存在,理论值为零的实验值往往不为0,应认真核实此类数据,一般情况下应予剔除。最后,计算得到测量结果

图2 理论验证型实验数据处理流程图

4.2 梁纯弯曲实验测试和数据处理

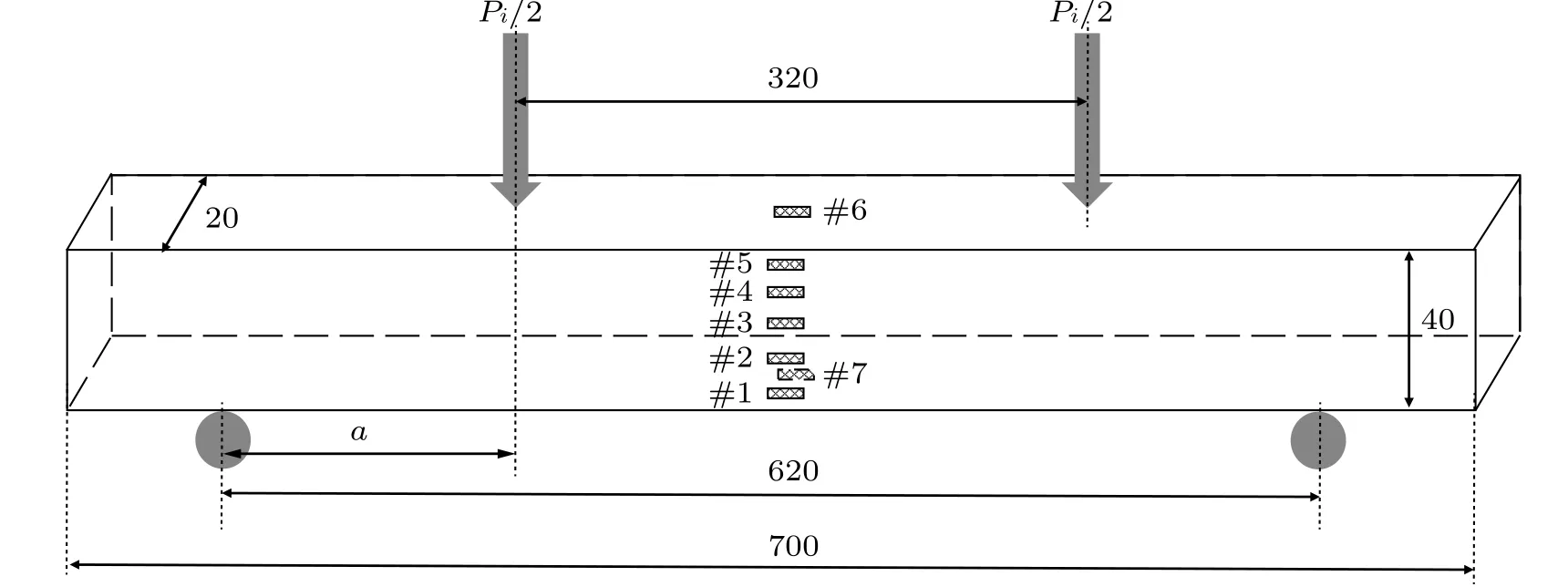

以“梁纯弯曲实验”为例,详细介绍引入“理论判定值”、“理论判据”后的测试和数据处理过程。实验采用矩形截面试件,材料为45#钢,弹性模量E= 210 GPa,试件尺寸和贴片位置如图3所示。

图3 梁纯弯曲实验试件和贴片位置示意图(单位:mm)

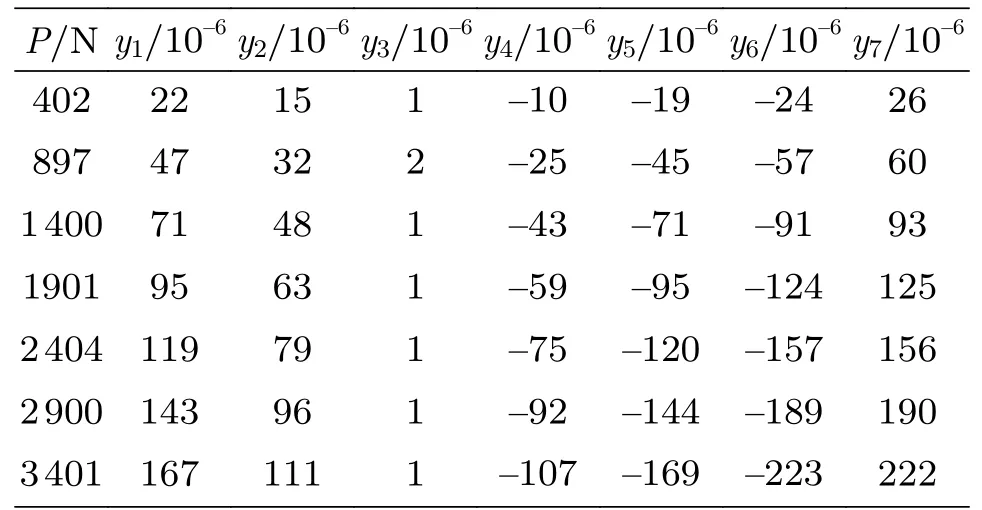

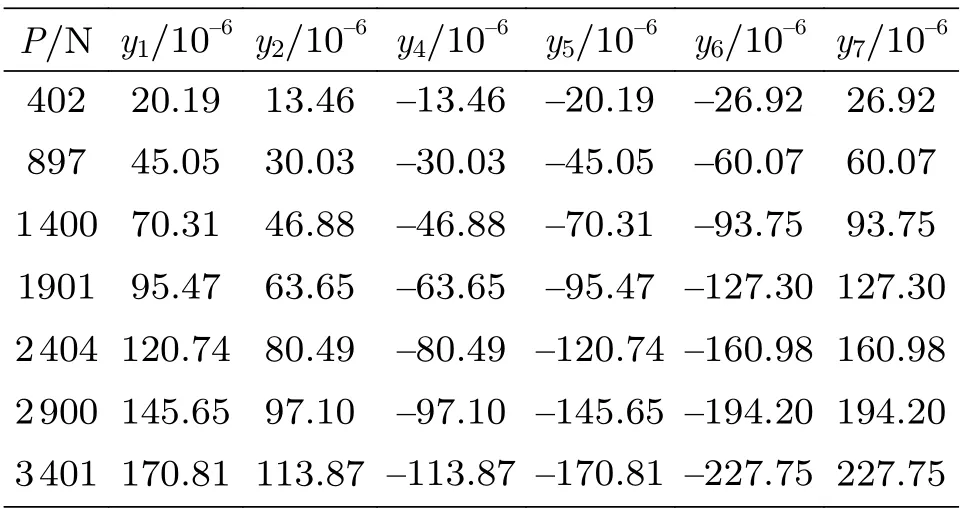

(1)实验测量:测量截面尺寸、应变片位置参数等有关尺寸,预热应变仪,计算中性轴位置及截面的惯性矩Iz=bh3/12 ,测点至中性层距离yj(j=1, 2, ···, 7)分别为15 mm, 10 mm, 0,–10 mm, –15 mm, –20 mm, 20 mm;检查传感器、应变仪等设备连接,按设计电桥将应变片接入相应通道后,平衡电桥;载荷Pi分7级进行加载(i=1, 2, ···, 7),力臂a为150 mm,并记录测试数据uij(见表1)。

表1 实验数据记录

(2) 检查是否有系统误差,设法消除。其中,梁中性轴处(应变片#3)应变理论值为0,而由于零漂等系统误差,测量值一般是很小数值,应剔除该列数据。

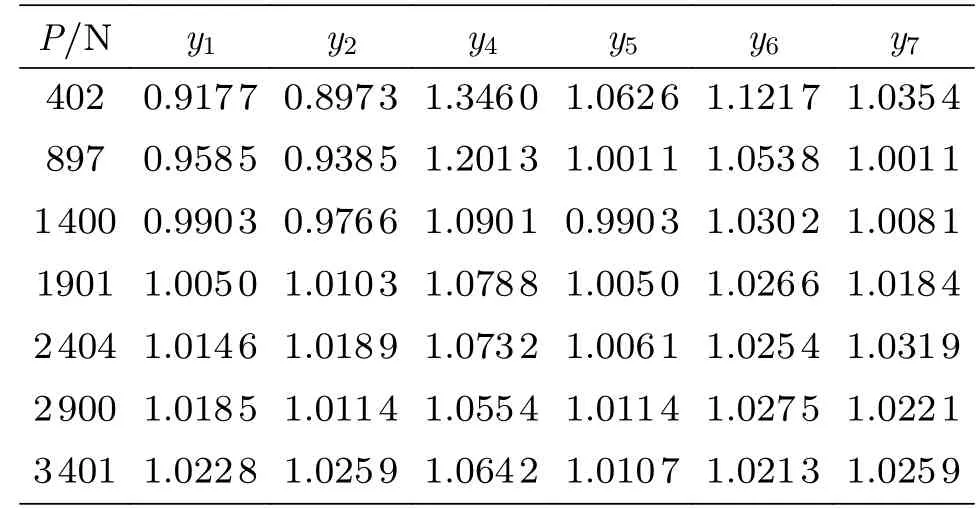

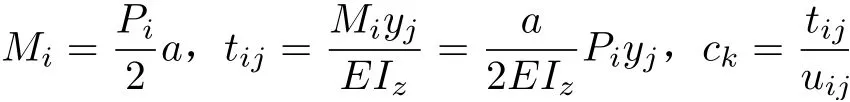

(3)计算测量值uij对应的理论值tij(见表2)和判据值ck(见表3),以及算数平均值,剩余误差Vk和均方根误差σ等。

表2 测试点对应理论值计算

表3 判据值计算

(4)使用3σ准则发现异常数据,剔除后重复上一步,重复2次后,不存在可疑数据。

(5)计算均方根误差,得到c的测量结果。

验证类教学实验仪器是针对特定的实验原理,设计实验模型、预贴应变片和连接各类传感器的组合性仪器,由于实验目的和实验原理的特殊性,往往没有充分体现仪器整体性能的指标参数,这给实验教师对该类仪器的选用带来极大不便。比如,对于加载实验,如果以传感器精度为参考指标,就不能体现应变片贴片技术、实验件模型设计等重要因素;如果以与理论值误差为指标,由于理论模型基本假设的引入,也不能有效地比较仪器性能。通过引入判定值c,本文明确了“1是否属于c的测量结果”的实验判据,同时也可以在一定程度上体现仪器整体性能。在相同条件下进行多次实验后,剔除异常值的判定值算术平均值趋近于“真值”,如果满足实验判据,说明理论模型假设带来的误差在测量结果范围内,如仪器传感器精度、贴片误差和模型设计等也满足实验精确度要求;在此基础上,判定值算数平均值的均方根误差反应了测量值的分布离散情况,越小,说明该教学仪器的精密度越高,仪器整体性能越好。

5 总结

依据新工科教学理念,本文开展了基础力学实验教学模式改革探索工作,以实验验证、人文素养和误差分析的“不变”应对新经济、新科技动态的“变”,弥补了传统教学模式的不足,主要内容包括:(1)调整教学观念,改变传统的实验辅助理论教学的模式,学生以自主实践的方式了解理论体系和科学技术的发展变化过程,培养其创新意识;(2)更新实验内容,将实验教学与人文素养培养、家国情怀教育相结合,培养学生正确的人生观、价值观与民族责任感;(3)完善数据处理,通过引入经典误差分析理论,使实验结果处理方法系统化,明确了实验判据,从而提高了学生以实验手段解决实际问题的实践能力。