以提升创新能力为目标的基础力学实践教学初探1)

马 佳 董 帅 唐雪松 尹振浩

(长沙理工大学土木工程学院,长沙 410114)

实践教学是巩固和加深理论知识的有效途径,是培养具有创新意识高素质工程技术人才的重要环节。目前,实践教学在我国高等院校人才培养过程中普遍处于薄弱环节。受限于紧缩的学时,当前大多基础力学课程仍以传统灌输式教学为主,这种重理论轻实践的方式往往导致学生学习兴趣下降、综合能力不足。为提升我国高等教育人才培养质量,亟需构建一套科学的实践教学体系[1-2]。

针对基础力学传统教学面临的诸多问题,目前已有大量高质量教学改革论文献计献策[3-6]。然而,考虑到不断削减的学时,现有研究主要集中于教学模式和考核方式的改革创新。近年来,随着“新工科”的不断推进,不少学者开始关注实践环节在基础力学教学过程中的重要意义。许杨剑等[7]尝试在材料力学教学过程中引入编程实践活动,通过实践性大作业方式提升学生编程水平与力学应用能力。秦子鹏等[8]指出材料力学授课过程中理论与试验结合的必要性,以梁开裂过程为例,引导学生逐步建立相应力学模型,极大提升了学生动手、试验观测及数据分析能力。方明霞等[9]利用在线课堂平台优势,尝试以课外扩展阅读形式将课程知识点与相关工程案例和论文相结合,培养学生分析和解决实际问题的能力。白莉等[10]在创新型试验与流体力学研究性课程相结合方面进行了系列探索与实践,提出了“创新创业训练项目+开放试验+教师科研项目”相结合的创新试验教学模块,进一步增强了学生的创新意识与实践能力。

高质量的学习不能单纯依赖记忆与模仿,动手实践、自主探究与合作交流是提高学习效果的重要方式。为响应教育部关于新时期创新人才培养的倡导,切实提高本校育人质量,近年来,学校按照“兴趣驱动、自主实践、重在过程”的原则,以各种大学生实践活动为载体,安排专项经费资助学生开展项目式学习、科研训练和创新创业实践活动,不断提高学生的创新创业意识和综合能力,培养适应创新型国家建设需求的高水平人才。笔者所在教学团队先后指导学生在大学生结构设计大赛(连续七届蝉联国赛一等奖(含两届冠军))、全国周培源大学生力学竞赛、斯维尔杯BIM应用技能大赛、先进成图技术与产品信息建模创新大赛等赛事上取得了优异的成绩。统计发现:参赛学生的动手实践、理论联系实际以及解决问题的能力得到了显著提升。

本文以省级大学生创新训练计划项目为例,旨在探索一种有效的以实践动手环节为主的基础力学创新人才培养途径。文章系统介绍项目开展过程中教师如何引导学生进一步巩固专业知识、培养严谨的科学态度以及批判性思维能力,以期为新时期基础力学创新人才培养贡献力量。与此同时,该项目的开展有利于提升项目成员的书面、口头表达以及团队协作能力,也可为同类型实践项目的顺利实施提供参考。

1 大学生创新训练计划项目选题与项目背景

创新创业活动是培养学生创新精神、实践能力的重要途径。我校通过推行本科生第二课堂学分制度,以及将教师指导本科生开展创新创业活动计入考核与职称评审体系等激励措施,极大激发了广大师生的热情。一般而言,创新创业团队学生成员4~5人,大多处于大二、大三年级,已经具备了基础力学相关理论知识,正在学习或已初步掌握至少一种常用计算仿真软件的基本操作。针对本专业学生实际情况,结合团队科研方向,项目选题定于“接触碰撞”领域。学生针对此主题,自主查阅文献,协作完成项目申请书的初步撰写。通过与指导教师反复交流沟通,实现申请书内容的逐步完善与课题的深度理解。

随着机械领域的快速发展,工程界对机械系统的精度及其稳定性的要求越来越高。机械系统通过机构传递运动与力,而机构中的构件大多由铰链连接,理想情况下铰间不存在间隙,但由于制造精度、装配误差等因素,铰间间隙不可避免。间隙的存在必然导致构件发生接触碰撞,加剧机构的磨损与破坏,产生严重的噪声与振动,并导致机械系统整体精度降低、性能下降。

众所周知,接触碰撞问题属于高度非线性问题,常常同时涉及几何、材料以及边界条件非线性。考虑团队成员现有知识储备,本项目将研究对象进行简化,以常见的小球–平板模型代替复杂的含间隙机构,指导学生利用有限元软件开展详细的接触碰撞过程数值模拟和变参量研究。项目开展过程定期进行组会汇报,提升学生口头表达与交流能力。

2 大学生创新训练计划项目实施意义

大学生创新训练计划项目的实施,主要在于弥补传统课堂教学过程中实践动手环节的缺失,项目实施过程中应重点关注学生思辨、质疑与应用能力的培养与提升。

2.1 思辨能力培养

在对申请书的反复打磨过程中,项目组成员逐渐加深了对研究课题的理解与认识,并产生诸如“接触碰撞力的大小是多少?”“接触碰撞时间到底有多短?”“接触碰撞力、位移以及速度随时间的变化规律如何?”等疑问。然而,理论力学教材并未提供答案。这便要求学生通过自主文献调研与信息筛查,寻找恰当有效的求解方案,此实践过程有利于学生思辨能力的培养。

2.2 质疑能力培养

培养学生敢于质疑、善于质疑的精神是提升其创新能力的重要前提。营造敢于质疑与争论的学术环境,有利于学生探究式学习能力的提升。针对接触碰撞问题,学生常有以下疑问:“普通力的冲量真的可以忽略吗?”“对于某种确定材料,恢复因数大小保持不变吗?”等。即使针对某些简单的问题,教师也不应进行打压,启迪并鼓励学生自主开展探究实践,对提升其知识理解深度及综合能力大有裨益。

2.3 应用能力培养

应用能力主要指学生能够基于所掌握的基本原理与专业知识,结合文献调研,对具体问题进行力学建模及结果分析的能力。针对本课题,要求学生基于前期调研,自主建立小球–平板有限元模型,并通过有限元软件帮助文档熟悉接触碰撞内在机理,进一步理解软件中相关参数设置依据以及仿真结果的正确性判断准则。此外,结合已有知识对仿真结果进行深层次分析也是提升应用能力的有效途径。

3 项目实施过程中有效的引导方式

大学生创新训练计划项目的成功实施对于培养学生思辨、质疑与应用能力,最终提升学生的创新能力具有重要意义。考虑到大二学生目前的知识储备量,教师指导学生将研究对象简化为“小球–平板接触碰撞模型”。学生经过前期广泛文献调研,最终决定采用ABAQUS软件模拟小球与平板间一次接触碰撞过程,获取相关物理量变化规律。图1为本项目实施过程中采取的引导方式,包含“授之以渔”、“欲擒故纵”、“继往开来”等手段,下面将结合实例进行说明。

图1 本项目实施过程中有效的引导方式

3.1 授之以渔——引导与激励

大学生创新训练计划项目以学生动手实践为主,可有效弥补传统灌输式理论教学的短板,对提升学生个人综合能力大有裨益。在项目实施过程中,教师应时刻以学生为中心,重在激发学生自主学习意识。通过传授学生某类问题的解决方法,“授之以渔”,提升学生独立解决问题的能力。教师角色逐渐由知识的简单传授者,转变为学生自主探究过程中的引导者、激励者、交流者与协助者。

众所周知,网格对于有限元分析结果的精度影响很大。针对本项目中接触区域最小网格尺寸问题,教师应避免直接指定,而应引导、激励学生独立寻求答案。学生通过查阅资料获知:网格划分越细,仿真结果精度越高,相应地便需要更多计算资源,导致计算效率降低。为寻求精度与效率间的平衡点,就必须开展相关算例研究。学生通过尝试多种网格尺寸,分析仿真结果,最终选定接触区域最佳网格尺寸。接触碰撞分析时,需要设置的参数较多,学生一般采用默认设置,通常也能获得较为满意的结果,但对于某些关键参数的选择,仍需指导老师引导学生进行查阅与深入分析。例如,接触算法选择以及仿真相关参数设置问题,都需要教师合理引导团队学生合作寻求解决方案。教师的有效引导与学生的主动反馈有利于构建和谐、积极的师生关系,达到教与学的良好互动,进一步提升实践学习效果。此外,类似案例的实施有助于培养学生严谨的科学态度和求真务实的科学精神,这也是工程力学专业的育人目标之一。

3.2 欲擒故纵——启发与开拓

相较于其他学科,力学专业常以学业任务重、学科难度大而著称。为激发学生内在主动性与积极性,改变师生长久以来僵化的交流模式、构建和谐轻松的讨论氛围尤其重要。“欲擒故纵”主要通过教师人为制造知识冲突,使学生体验经历顿悟后的学习快感,进一步激发其主动探索的兴趣。作为一种启发式教学方法,在项目实施过程中多次展现其在点燃学生学习兴趣、启发学生主动思考、激活学生创新思维、加深学生对相关问题理解方面的巨大魅力。

3.2.1 示例1:碰撞过程中弹性变形不会造成能量损失

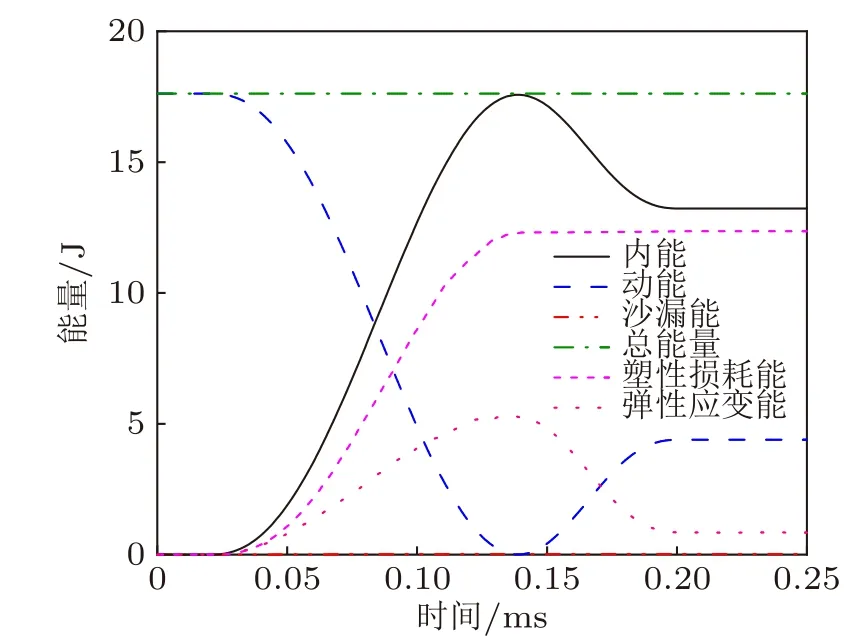

弹性变形是指材料在外力作用下产生变形,当外力去除后变形完全消失的现象。因此,当教师抛出“弹性变形不会造成能量损失”这一观点时,学生自然持肯定答复。此时,教师可指导学生对某初速下的弹性球–弹塑性板接触碰撞仿真结果进行后处理分析。如图2所示,能量变化中有一部分弹性应变能也发生了“损耗”,这与学生普遍的认知发生冲突。一部分学生质疑仿真结果的正确性,反复检查模型、求解计算,另一部分查阅资料寻找内在原因。通过文献查阅以及组会讨论,最终得到如下较为合理的解释:当平板上初始作用区域由于冲击发生塑性变形时,其临近材料会受到不同程度挤压,发生弹性变形,产生弹性应力。当碰撞结束后,塑性区域变形不能完全恢复,使得部分弹性应变能滞回于板中无法得到释放,从而导致相应能量损失。此部分实践不仅培养了学生的质疑能力,而且提升了其自主探究及解决问题的能力,有利于学生探索精神及创新能力的培养。

图2 弹性球−弹塑性板接触碰撞能量变化

3.2.2 示例2:滞回环面积等于塑性损耗能大小

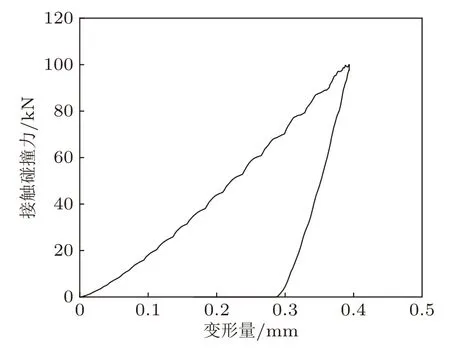

图3为某初速对应的接触碰撞力与接触碰撞变形关系曲线,二者所围滞回环表明碰撞过程存在较大能量损失。然而,滞回环所围面积即等于塑性损耗能大小吗?

图3 弹性球−弹塑性板接触碰撞力与变形量关系曲线

针对此问题,学生开始持肯定回答,但经过验证发现答案并非如此:以初始速度 5 m/s为例,塑性损耗能约为 12.358 J,然而利用梯形积分法求得接触碰撞力与接触碰撞变形所围面积大小约为 13.235 J,相差 0.877 J的能量是以何种方式损耗了呢?经过小组讨论,联系上述能量分析结果,部分小组成员立刻意识到还有能量以弹性应变能的形式滞回于板中。经过核查发现,此部分能量大小约为 0.845 J,剩余的则为少量沙漏能与数值积分误差所致。因而获得如下结论:接触碰撞力与变形曲线所围面积代表小球与平板间相互作用过程的各种能量损失之和,包含塑性损耗能、弹性应变能以及沙漏能等。

在研究此部分内容时,教师可全程采用启发式引导,例如曲线与横坐标所围面积代表什么含义以及其获取方法?所得面积大小是否与塑性能大小相等?此算例的实施不仅有利于巩固学生数学知识,加强其应用能力,而且可极大开拓学生固有思维,锻炼其发现问题、提出问题以及解决问题的能力。

3.3 继往开来——巩固与创新

学习的本质即在于新旧知识的相互联系,“继往开来”,本质上是知识迁移法,学生通过对已有知识的巩固复习,从而促进新知识的理解与创新,最终达到知识间的融会贯通,提升整体学习效果。项目实施过程中,针对学生之前的疑问,例如“接触碰撞过程中,普通力的冲量真的可以忽略吗?”,教师可启发学生自己动手进行探究验证,提升自我解决问题的能力。在研究小球–平板接触碰撞过程中,本组成员先后针对是否考虑重力开展了数值模拟研究,作图对比发现两种情况下的各物理量变化趋势吻合度很好,从而验证了理论力学课本所学内容,也进一步提升了有限元软件与画图软件操作能力。

此外,冲量定理的验证过程也可较好地巩固学生的高等数学与理论力学知识。首先,绘制某初速下接触碰撞力与时间曲线;然后利用梯形积分法计算获得接触碰撞力曲线与横坐标所围面积(此面积即为小球所受接触碰撞外冲量大小);与此同时,捕捉小球碰撞前后速度,计算碰撞前后动量改变量;最后,两者相互比较,验证冲量定理的有效性。

恢复因数是碰撞问题中一个非常重要的物理量,表示物体在碰撞前后速度的恢复程度(或者变形恢复程度),用于反映碰撞过程中机械能的损失大小[11]。对于某种确定材料,牛顿认为恢复因数大小保持不变。然而,最新科研文献表明,碰撞恢复因数还与其他因素有关[12-13],如初始碰撞速度等。面对学生的疑惑,教师应向学生指明,每个公式都有其具体的适用范围,牛顿恢复因数主要针对球状近刚性物体的低速碰撞问题[13],对于高速问题,则具有适用局限性。为进一步研究恢复因数与初始碰撞速度间的关系,小组成员尝试利用小球–平板模型进行不同初始碰撞速度下的仿真分析。结果表明,对于某一特定材料,恢复因数并非定值,且随着初始碰撞速度的增加而减小。此结论与本领域的最新科研文献相契合,一定程度上表明科学研究是不断发展的,任何公式定理都可能出现应用局限性,书本知识也在此过程中迭代更新。同时,这也进一步教导学生在今后的学习和生活中,不轻信盲从权威,要敢于质疑问难,大胆思考,勇于实践,科学求真。

4 结论

本文基于省级大学生创新训练计划项目,以接触碰撞相关内容为研究主题,系统介绍了项目开展过程中如何提升学生的创新能力。此种实践类项目的实施转变了传统的教师与学生的角色定位:学生成为学习的主导者,学习的积极性显著增加;教师通过有效引导,可使学习效果得到大幅提升。项目的实施不仅加深了学生对理论力学相关知识点的理解,同时有利于培养其严谨的科学态度以及批判性思维能力。此外,项目的实施过程特别注重师生双向互动,学生的口头表达与有效沟通能力得到显著提升,学生的反馈与质疑一定程度上带给教师新的科研灵感,促进教师自身的学习与发展。学生面临的普遍问题也为教师后续教学重难点的把控提供了指引方向,有利于课堂教学与人才培养质量的提升。然而,需要注意的是,此类项目的高质量实施需要耗费教师大量的精力与时间,因此如何进一步完善实践类项目结题评价体系、激发教师的指导积极性、保质保量完成项目等方面,仍需广大同行的进一步探索与研究。