二十年跨界创新研究的反思与建议1)

郑泉水

(清华大学,北京 100084)

(零一学院,广东深圳 518118)

1 背景和我的研究简况

1.1 时代背景和挑战

近年来,国家对创新人才的重视达到了前所未有的高度,源于国家发展最核心要素,已从模式或增量型创新——快速追赶,转变为能否实现“从0到1”创新,能否自主培养国家战略创新人才。但我们面临的挑战不小,特别是习总书记在2021年9月中央人才工作会议上专门指出,相关体制机制改革“破”得不够,“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”(“四唯”)等现象依然存在,人才评价体系有待完善;要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上,等等。

甚至有人预言:凡是在中国接受过初等教育和大学教育的学生,将来都不可能成为原创性的科学家。从全球华人对比犹太人的人均获科学诺奖数只有微不足道的1∶2000这一数据来看,上述“极端”说法或许有一定道理。

1.2 我的学术之道

因为“文革”,我阴差阳错地走过了一条“非常规”的求学之道;又因种种机缘巧合,我的学术之道是更加地“非常规”。下面,我把我的特殊学术经历和反思分享给大家,看看能否给各位带来某种“矫枉过正”之效和特别的参考。

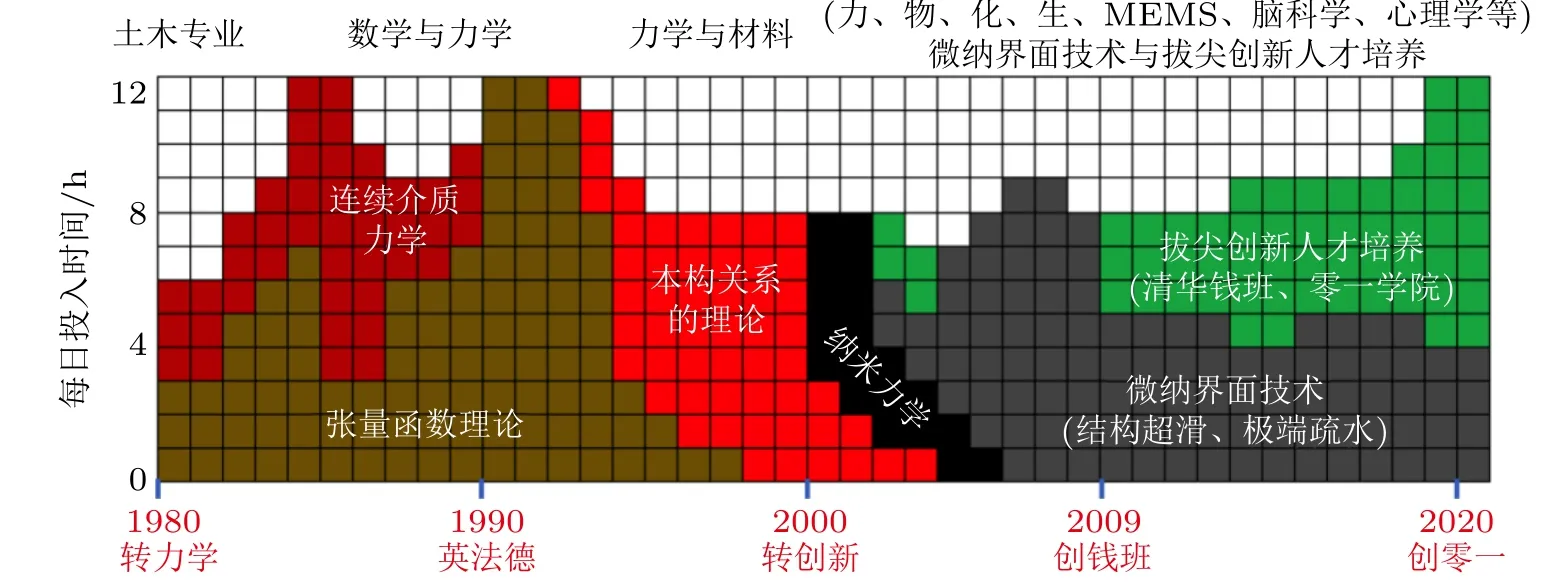

我先概括地说一下我自己的研究经历(图1)。虽然我本科念的是土木工程,但我最先研究的是应用数学和力学基础。出访英、法、德三年多,于1993年回国到清华大学任教职后,我从应用数学与力学基础转向研究材料的本构关系。到1999年左右,我快40岁的时候开始反思,如果继续沿着当时的方向走下去,“天花板”看得很清楚。我研究的是非均匀介质的理论,但我意识到材料研究最重要的很可能不是均匀化理论,而是强韧性,以及发现全新功能的新材料。同时我也注意到,获得过美国国家科学奖章的力学家,比如冯·卡门、冯元桢等,都不是做纯粹的力学,而是借道力学做改变世界的研究。因此我开始思考去做某个前所未有或有很大争议、需要力学基础、并且看不到天花板的“方向”。我运气比较好,出道早,32岁成为清华的正教授,有些老本吃。当然现在的局面比较复杂,清华的年轻老师在40岁之前评上教授变得非常难(虽然我自己在清华大学职称评审委员会里,常常力推他们通过,但很难改变大环境)。我花了很多时间来重新思考未来做什么,2000年决定做纳米力学,当时还没有纳米力学一词,我算是投入得比较早,虽然依然没有跳出力学,但还是往前跨了一大步,从宏观到纳米。从2002年开始,我逐渐把“结构超滑”做了起来。结构超滑是我10多年后才清晰定义的一个全新领域,研究的是固–固界面间的“零”摩擦滑动;后来自然又延伸去开启了一个特异的固–液界面方向——“极端疏水”。同一时期,从2001年起开始关注并研究本科生培养问题,到2009年创办清华大学钱(学森力学)班,我在这方面花了很多时间。后来,我逐渐意识到,从0到1创新与顶尖创新人才培养是密不可分的。

图1 我的学术生涯

2 结构超滑技术:从0到1

2.1 初试“蓝海”

为寻找未来方向,2000年初我安排了一次学术休假,去美国加州大学河滨分校的蒋庆教授那里待了两个月。交流后,知道他也遇到类似的困惑。一起调研和探讨后,我们决定尝试一下碳纳米管的问题。当时力学界较普遍认为连续介质力学不能研究纳米材料,但我们注意到,材料界为测一个碳纳米管的杨氏模量,用电共振的方法测量共振频率,再用悬臂梁弹性模型反算出杨氏模量。结果算出的杨氏模量居然随碳纳米管直径的增加呈现出一个快速下降的态势,差了一个量级,对此他们也无法给出合理解释。因为我对各向异性和非线性都很熟悉,所以猜测到可能是出现了局部的失稳。组成石墨的石墨烯特别薄(单原子厚度),它的弯曲刚度很低,一旦失稳,抗弯能力就完全不行了,相当于有效高度就变成了只有直径一半左右的高度,梁的弯曲刚度是高度的三次方,这样一来就下降了8倍,这就很好地解释了这一现象,期间我们也找到了失稳的实验证据。

我们比较幸运,这项工作一炮打响,第一篇论文就发表在了物理学最负盛名的期刊《物理评论快报》上[2]。这项工作也使得碳纳米管力学不仅在中国,在世界范围内都取得了一个先驱性进展;论文第一作者、我的博士生刘哲也获得了全国优秀博士论文奖。

2.2 仰望天空

但不久,我就看到了碳纳米管力学的“天花板”,感觉还是太低了。2002年,我的主要精力转向了结构超滑技术研究。这个转向起因于一次偶发事件−我和蒋庆教授提出的一个概念和理论预测,即把多壁碳纳米管的内管抽出来,释放以后它会沿着轴线来回振荡运动[3]。当时是赴美开会途中,我在蒋庆教授家住了两晚,提出和推算出了这一猜想,前提是假设没有摩擦磨损。这一概念被有关著名专家在《Physical Review Focus》上评价为是第一个机械振荡频率可以达到十亿赫兹范围的器件,认为它对未来的多项关键技术将产生非常重要的影响。比如通信,波的接收需要滤波,采用的是共振器,如此高频率的机械共振器从来没有过。

因为这项工作,国家自然科学基金委主任和清华大学科研院分别紧急设置了专项基金,资助我牵头快速成立了课题组开启实验研究。我从来没做过实验,但非常幸运地邀请到了清华材料领域的朱静院士,中科院物理所的薛其坤院士、吕立和翁羽祥研究员,以及北大电子器件领域的彭练矛院士等一起合作。这些合作很关键,否则我有极大的概率“死”在路上,更不可能走到今天这么远。

2.3 无知无畏

但我很快意识到,碳纳米管振荡器做不成,因为振荡频率太快了,只能用光测;而碳纳米管只有几十纳米的光测范围,需长时间吸收光子,但高频使得没有足够时间吸收足够多的光子以探测频率。我提出一个大胆的设想,即改用微米尺度石墨。我认为采用多层石墨,也会产生类似碳纳米管振荡器的现象。这里面有一个小插曲,当初我提出改用石墨的时候,遇到一片反对声,大家认为完全不可能−如果存在我预测的现象,铅笔都不可能在纸上写出字了!但我还是相信自己的直觉,决定做下去。这个决定背后还有一个非常大的动因,是当时我已经朦朦胧胧有一些认识到,碳纳米管振荡器即使能做出来,也依然是在科学层面,因为无法一模一样地批量生产出碳纳米管振荡器产品。可能是受到某次有微纳加工领域专家参加的跨界交流(我常参加此类交流,且于2010创建了清华大学交叉研究试点机构——微纳米力学与多学科交叉创新研究中心,见后)启发,我意识到采用微加工技术可以用石墨制备出成千上万“一模一样”的“产品”。现在回头看,这是一个至关重要的洞察。

但是,当真要开始做时,另一个难题来了,我只能找自己的学生做,而我当时只有力学背景的学生。幸运的是,期间我刚好有一位喜欢动手实践的博士生−江博,他从小就对机械特别感兴趣,喜欢开汽车,经常拆了又装。大概有两三年的时间,实验一次又一次地失败,观察不到预期结果,我的力学和物理基础以及不断深入的理解在这段艰难时期起到了非常重要的作用。当时我也是焦头烂额,因为精力都投入其中了,其他方面的产出快速下降。我跟江博一起讨论分析各种可能原因,整个过程中,我也在拼命地看书、请教、做判断,因为考虑到搭进去的不只是我,还有一个学生能不能毕业的问题。最终,我们观察到了石墨自回复运动现象,并于2008年在《物理评论快报》上发表了相关成果[4],标志着我们终于从 “死亡谷”谷底走了出来−国家自然科学基金委追加资助了我一个重点项目,接着清华大学投资近2千万,支持我牵头成立了“微纳米力学与多学科交叉创新研究中心”(CNMM),有来自清华、北大、中科院等力学、材料、物理、化学、制备等领域的20余位教授加盟中心,1986年物理诺奖得主Heinrich Rohrer担任中心首席顾问。结构超滑科技的创立和清华钱班模式的创建,中心在其中起到了至关重要的作用。

2.4 结构超滑

结构超滑的原始概念或许可以追溯到数千年前。假如从文献来看,我至今看到过的最早一篇可以跟结构超滑关联上的文献发表在1983年,通过建立相互间由非线性弹簧连接的两条一维原子链模型,理论预测可以实现静摩擦等于零。但这篇文章发表35年之后还很少有引用。真正产生影响的是一项发表在1993年的“错误”工作−学者用分子动力学计算“发现”不只是静摩擦为零,它的动摩擦也等于0;但是动摩擦等于0的结论很快就被证明过于草率,即仅能持续不超过1纳秒。所以这件事在相当长时间里几乎没人相信。真正的转折点是到2008年,我们实现了石墨片自缩回现象。为解释这个现象,我们注意到了之前的一些相关文献。到2012年,我和博士生刘泽、杨佳瑞等证明了其实就是一个非共度接触引起的摩擦抵消现象[5]。这项工作引起了全球性关注,可谓结构超滑技术的开端。到2016年,我渐渐清晰了如何定义结构超滑这一全新的概念。什么叫结构超滑?就是直接接触的两个固体表面作相对滑移时,发生持续不断地摩擦近零、磨损为零的状态[6]。这其中最异乎寻常(区别于极低摩擦,又称超润滑)、更加物理本质的关键点,是磨损为零。我们又花了多年时间,才实验证明了这一现象的真实存在。从2012年到现在,我们申获了上百项技术专利,研发了数个产品原型样机,并在《自然》杂志主刊上发表了该刊的第一篇结构超滑的综述展望[7]。

2.5 结构超滑技术的意义

为什么结构超滑非常重要?它其实是涉及到物质世界的一个最普遍的物理现象−运动。从科学层面讲,牛顿定律、狭义相对论、电动力学、量子力学讲的都是运动。从技术层面讲,人类历史上最伟大的十大发明,车轮经常被放在第一位。所以,运动涉及到太多方面,导致的影响也巨大,比如说直到今天,全球一次性能源损耗有25%因摩擦产生,机械失效的80%由磨损导致。进入第四次工业革命的一个基本途径是器件的小型化,像通信连接、人脑机结合等等,全都需要小型化,但是摩擦磨损是这条基本路径上原理性的“拦路虎”。因为无法绕开,很多技术实现不了。结构超滑很可能成为第四次工业革命的一项根技术。

宏观上,发生摩擦磨损的原理非常简单,即表面凹凸不平,相关研究一直都在持续,如近期《自然》主刊上就有好几篇相关论文发表。正常的摩擦系数,固体之间约在0.1~0.5范围,加入润滑油后也仅降低一个量级左右。日常遇到的最滑的,比如滑冰的冰刀与冰之间的摩擦系数大概也就0.01。所以自然会好奇,假如(原子意义上)接触面最平了以后会怎样?物理上,两个平的表面之间依然有四种力,其中共价键、金属键和氢键,都会产生很大摩擦;不仅有摩擦,还会有磨损。还有一种可能的力是极小的范德华相互作用,它是有可能摩擦近零的。当然表面上还会有一些吸附,本身也是在表面上形成氢键,即使接触区一时能被清理得干干净净,面临的问题是滑动的时候又会产生。所以,正常情况下摩擦为零不可能,磨损为零也是不可能的。

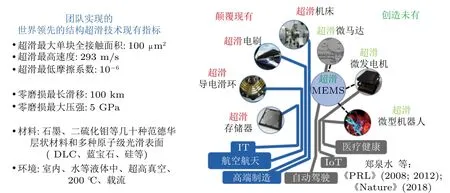

结构超滑已经实现的记录有哪些?我们实现了100 km滑移零磨损;没有再跑下去,因为花的时间非常长。只要有磨损,不管多小都会有积累;但是磨损为零一直是零积累,除非是一些宇宙射线导致一些新的缺陷出现。我们证明了保持结构超滑状态所许可的压强可高达5 GPa;速度高达飞机的速度,即1 000 km/h;测得的结构超滑最低的摩擦系数是 1 0−6。此外,利用已经实现的单块结构超滑片尺度(10 µm×10 µm),已经基本可以构建从微观到宏观的各种各样基于超滑的应用;现在我们是聚焦在微米,未来可能走到宏观层面(图2)。

图2 结构超滑技术若干最新技术指标

3 结构超滑技术:从1到N?

3.1 从0到1创新双重死亡谷

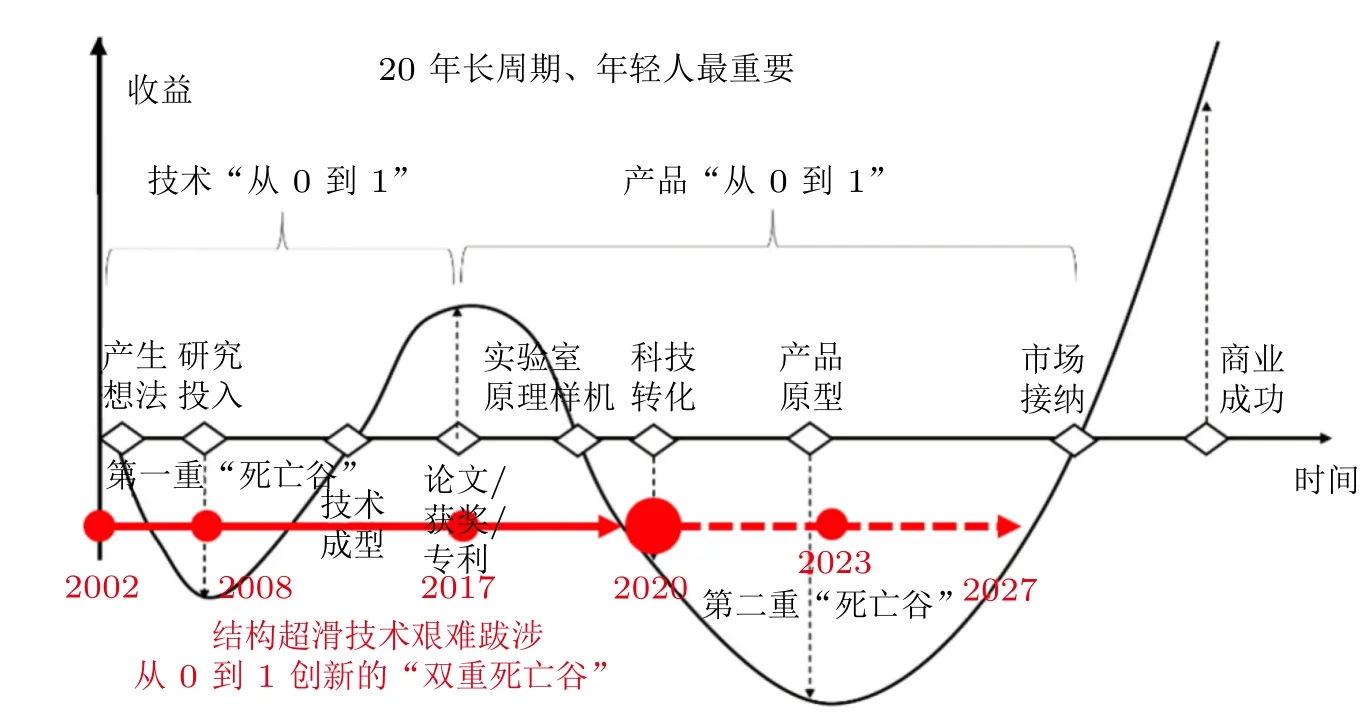

回归到什么是“从0到1”创新。从0到1创新特指可能产生巨大的历史性影响、甚至是改变世界的源头创新。从0到1创新意味着后面必须还做到1到N,不知道N有多大,N要非常大,才可以称作为是一项从0到1创新。结构超滑技术目前只是走过了从0到1的阶段,能不能走过1到N?我对此抱有信心。

这个时间周期非常长(图3)[1],一定会遭遇大大小小的“死亡谷”,从0到1创新是一个大的死亡谷;从1到N创新,即产品的从0到1创新,也要跨越一个大的死亡谷,且后面这个死亡谷可能更大,尤其是对于科研人员来讲。我自己由于早年积累了较好的口碑,期间成功度过了很多难关,但在决定走向结构超滑技术相关产品的研发之路时,依然遇到了非常大的困难,没有人相信我们可以走过去。类似这种情况是很普遍的。20世纪初美国莱特兄弟发明了飞机以后,尽管美国早已经是世界经济第一了,依然有两三年的时间美国人说莱特兄弟是骗子−美国人怎么可以做源头创新?直到飞机在欧洲引起了轰动。美国真正在源头创新方面走通,是在二战期结束,从德国挖走了一大批顶尖科技专家,尤其是范内瓦·布什于1945年提出《科学:无尽的前沿》法案以后。

图3 从0到1创新的双重“死亡谷”[1]

3.2 我的“惨败”初试和“复活”

技术大多是有时间窗口的,如果没有及时做,一个非常有潜质的技术(如结构超滑技术)可能就错过机遇了。从“第一性原理”看,我认为结构超滑技术研发是可以做的,因此我花了很多时间去尝试,甚至卖了房去创办了第一家公司。期间,唐仲英基金会(中国)专门捐赠的900万元以及北京市科委资助的500万元,对结构超滑技术走向研发起到了极为重要的作用。因为卖房,有人就相信我、跟投了钱;后面别人又把资金抽走了,我赔了更多钱。直到深圳市和深圳市坪山区两级政府在2019年投入2.5亿,然后我们从社会上筹资了6 000多万,成立了世界上首个结构超滑技术研究所(深圳清华大学超滑技术研究所)和产业化公司(Friction X),才走到了现在的阶段。我们相信在今年到明年之间,会渡过“死亡谷”的谷底。我们已经研发出了五六个原型样机,下一阶段是与几个头部公司合作,一起聚焦产品样机。这真是一个很长的周期,但我们已经走过了将近20年,相信再过10年能够走通。

科技成果产业化对学者来说,是一个更大的“死亡谷”。因为商业与学术研究的思维是不一样的。科学研究,是100个失败里面只要有1个成功了,报道这1个成功、顺带注明另有99个失败就可以了,因为科学最主要的是发现。做产品,是100个里面,即使成功了99个,有1个失败可能都算不上成功。

经历过惨痛的失误,我十分认同人们总结出的源头创新技术市场化的如下若干原则。首先,要确定自己是否真的极其想做一项颠覆性的革命技术。其次,时机很重要,早了不行,晚了也不行。再次,开头的选择特别关键,要避开“大”和“全”,关注能不能在一个小市场形成垄断;只有垄断,才可能实现指数上升。另一个非常重要的是团队,如果没有好的年轻团队肯定做不成,因为从0到1创新要花10年、20年,需要团队成员精力充沛、年轻、无畏。此外,是否有足够持久的市场。巴菲特一年只投资一两个项目,他说过一句很形象的话:最重要的是要找到一个坡道,这个坡道布满了雪,没人走过,你把雪球滚下去,它会越滚越大;这个坡道要非常长,雪球就可能滚得巨大无比了。不久前杨振宁先生在清华大学110周年校庆面向研究生的讲话中,也说到类似的意思:最重要的不是聪明,不是努力,而是方向。

3.3 创新之国——以色列的启示

以色列创新做得非常好。2013年我在以色列拜访了两位物理学家,创业的时候都60多岁了,当时他们的技术已经催生了四家上市公司。他们告诉我创业成功的四条公式:第一条是,做之前不存在的问题(但要有潜在的巨大需求);第二条是,要有雄心;第三条是,有很清晰的解决方案;最后一条是,找一个经理,要用年轻人,他可以对技术一窍不通,但是要信仰该技术,足够聪明,足够开放,愿意学习。最后一条让我很震撼、给我的启发非常大。

结构超滑技术怎么走下去?我举自己的两个案例。第一个发生在2021年,聘请了我的博士毕业才半年的学生彭德利来管理Friction X。第二个案例最初发生在2016年,我在美国偶遇老朋友王中林院士,他在研究摩擦纳米发电机(TENG)。TENG非常有前途,但他遇到一个很棘手的问题:用摩擦发电,摩擦的同时会造成器件寿命缩减,因为摩擦会导致能耗,造成效率低。他建议我去尝试在发电机领域应用结构超滑技术。我很认同结构超滑发电机的用途前景会很广,于是动员我的博士生来做,但没能激发起任何一位学生来做这个方向。后来我找到了清华钱班当时是一年级的一位学生,叫黄轩宇,他说他愿意试一试,慢慢就做起来了,理论上证明了微纳尺度下,结构超滑发电机可以比TENG提高1 000倍效率,寿命就更别提能提高多少了。理论验证成功后,一帮博士生、博士后跟着他一起把样机也做出来了[8]。我们把“能够在极其微弱、频率随机不定的外界激励下,高效地将激励的能量转化为电能,且尺度微小,功率密度极高,寿命超长的发电机”,命名为超级微发电机。这也是世界上第一台超级微发电机(原型样机)。我们目前已申请了多项专利。

3.4 颠覆性技术从细分市场开始

前面提到,先要聚焦某个细分市场,未来才可以走得长远。超级微发电机第一个有可能做到独占的“产品”,我们认为是未来可用于脑–机无线通讯的发电机。比如埃隆·马斯克把脑–机有线通讯做得非常好,下一个目标是植入和无线化。但他提出用无线充电的方案,原理上是非常困难的,尤其是放在大脑里面,因为无线充电难以做小且“爱”发热。超级发电机是有可能做到的,它不仅微小,且几乎没有什么热耗散,因为“没有”磨损磨擦。又比如血糖检测,目前植入进去之后不能解决长期供电的问题。再如我们现在用的心脏起搏器的电池,体积大、寿命短。超级发电机如何发挥作用?我们人体到处都分布有血管,心脏跳动的时候会引起血管内血压的变化,所以你只要稍稍压扁一下它,受压之处就可以感受到压力变化,进而带动超级微发电机发电。与我们合作的专家、医生和医疗器件公司等认为,如果一路顺利,5~6年内可以完成装置系统、模拟实验、动物实验、临床实验等。我们相信在一个产品取得突破之后,未来就会有非常大的前景,涉及介入医疗、物流、智能商标、国防工业等。(后记:黄轩宇领衔申报的“基于结构超滑的超级微发电机”项目,在本报告3天后的3月22日,赢得了科技部主办的首届颠覆性技术大赛总决赛最高奖−优胜奖)。

4 启示和建议

4.1 我关注创新人才培养的初心

回顾整个40多年学研历程,我再补充一下为什么对培养创新型学生有很大的热情。从2001年开始,特别是2009年创办了清华钱学森班之后,我用了20年时间持续不断地深入思考、研究和实践如何“发掘和培养有志于通过科技改变世界、造福人类的创新型人才,探索回答‘钱学森之问’”。

首先,是我在研究条件极困难的原江西工学院时期的求学和研究(1980−1989),除了本校恩师杨德品教授,多位著名教授(清华大学黄克智院士、北京大学郭仲衡院士、湖南大学熊祝华教授等)给了我极大的帮助和鼓励。这个经历,促使我思考并通过清华钱班和我去年领衔创建的深圳零一学院,系统性实践(全球)杰出导师对(全球)高潜创新学生的跨地域培养。

其次,是2000年以来的20多年里,我的科技创新研究全是我的学生具体执行,我站在高处给他们指路、排忧解难、及时提出更高的要求等。然后是有很多(来自物理、材料、化学、微纳加工技术、摩擦学、MEMS、电子等领域的)合作者,做交叉、甚至跨界创新,一定要有合作者。上述过程也培养了很多好学生,他们不仅与我一起开创和发展了结构超滑科学技术,且自主开启了相关全新理论或技术方向。如马明副教授开启了“范德华界面动力学”方向的研究,不仅仅是固–固界面,还有固–液界面;徐志平教授开启了结构超滑多物理场的基础与设计理论;刘泽教授开启了一项力学与先进微纳制造的交叉研究,即研发了适用于各种晶体金属的纳米成型技术;黄轩宇博士生(清华钱班2016级学生)从大一开始,开创了超级微发电机这个前途无量的新方向等。

从2003年开始,我也做了蛮长时间湿润界面的研究。超疏水材料从1996年被提出,到目前为止一直没有得到公认的好的应用,最大的问题是它的不稳定性,有来自化学的不稳定性,有来自力学结构的不稳定性,有来自湿润状态的不稳定性。结构稳定性和湿润稳定性是我和前博士生吕存景和李延深等率先做起来的,目前正致力于将研发的超级稳定的超疏水材料推向大规模实际应用。

4.2 建议

建议方面,我归纳三条:

(1)我们力学界要去思考未来是什么。如果现在还完全局限于力学,将来恐怕很难产生对国家有重要影响的成果。现在这个时代,必须要有原创性的东西,这是国家最核心的需求。从0到1创新往往是来自于不同学科的交叉,它需要非常好的科学基础,力学天然具有这方面的优势,关键是你是否知道真正的、本质的问题在哪?假如说15年、20年以后,你希望能够有很大的成就,换句话说能够对国家有很大的贡献,我认为现在就要打好力学基础,去介入重大的问题。

(2)从0到1创新前提是方向大致正确,其次是要足够聚焦、长期坚持。要找准小问题,进而放大,不要去做太多的问题。

(3)从0到1创新与培养年轻人密不可分。15岁 ~ 20岁是点燃激情的年龄段,我们现在的高考是不敢出错,“四唯”等科技评价体系也使得年轻科研人员不敢做大问题,这样一来我们走的就是一条一般的路径。我们希望可以引导中学生开始思考大问题,及早地发现并激发有创新潜质的年轻人,这也是清华钱班团队创办深圳零一学院的初衷。

4.3 让我们一起,携手共创未来

关于钱班和深圳零一学院,可参考不少公开的报道,如《人民日报》2021年11月1日曾以“十二年深耕,清华大学钱学森班探索自主培养创新性人才,‘试验田’育出‘创新苗’”为题做了整版(深度观察)报道;又如我和同事撰写的《从星星之火到燎原之势:拔尖创新人才培养的范式探索》(中国科学院院刊2021年第5期专刊“建设世界科技强国”)。

我这里特意说一条“功利性” 心得:每一项从0到1创新都是一个长达10~20年的历险记,而顶尖创新人才是在从0到1创新实践过程中成长起来的。我已年过花甲,我对未来的所有“疯狂”梦想,如果没有高潜创新学子的同行,将永远不可能变成现实。因此,“力出一孔”,我和团队在“结构超滑技术”和“拔尖创新人才培养模式”的研究,当该以双螺旋的方式跋涉迈进。

深圳零一学院计划借助数智技术,把全国乃至未来分布在全球的创新高潜学生、深圳顶尖科创企业的重大问题和全球顶尖导师,不求拥有、但求成效地高密度汇聚在一起,形成追求从0到1创新的小生态、产生学生–问题–导师“核聚变”。深圳零一学院试运行一年来,已初显其可行性、吸引力和影响力。欢迎力学界同事以不同形式参与和共建深圳零一学院这一开放互赢平台。假如你要去做问题,要引导一帮年轻人跟着你一起来做,到研究生阶段才开始的话,他们多半已经不敢做了。我希望深圳零一学院能够汇集更多这种年轻人,我们一起来培养,一起携手快速成长。

致谢:除了正文提到的人与事,还要感谢近20年来未显名的我的所有学生、与我合作过的同事、所有的(特别是在我艰难跋涉“死亡谷”期间的)支持者,以及几十年如一日坚定不移全力支持我的家人。