渤海湾盆地近源陡坡带砂砾岩体储层特征及分类评价

——以渤海海域 C 油田东三段为例1

周立业

(中海石油(中国)有限公司天津分公司 渤海石油研究院,天津 300452)

近些年来,渤海油田在砂砾岩沉积体系研究上有诸多重大发现,近物源陡坡带砂砾岩沉积体系已经成为渤海油田增储上产的重要关注点[1-5]。但是由于海上油田勘探具有井距大、井数少的特点,目前的研究手段主要是应用有限的地震资料,其主要在浅层河流相储层研究中应用较多,在中深层砂砾岩相储层中整体研究比较薄弱[6,7]。C油田于2014年年底发现,是渤海油田近几年来最重要的油田之一,表现在储层厚度大、储量规模大、油品性质好。C油田主力含油层位为东三段,该层位岩性属于砂砾岩混层,其中一口探井在该层位钻遇了140余米的油层,其打破了渤海油田单井油层累计厚度、单层油层厚度、古近系碎屑岩测试产能等三项记录的最高记录[8]。油田目前尚处于产能建设阶段,对该油田该区域储层描述及分类评价开展较少,其储层精细描述及评价是重要的研究方向。本文以C油田东三段储层近源陡坡带砂砾岩体储层为研究对象,深入开展储层精细描述并分类评价,为油田后续开发井部署、射孔方案选择、优化注水等工作提供参考。

1 研究区概况

C油田位于渤海海域西部,区域构造位于石臼坨凸起石南一号主断层下降盘陡坡带。该区域具有十分有利的油气聚集成藏条件,东侧紧邻渤中凹陷西生油次洼,西边靠近南堡凹陷。地层上该区域自上而下揭示第四系平原组、新近系明化镇组和馆陶组、古近系东营组和沙河街组。本次研究层位东三段为C油田主力含油层位,属于扇三角洲沉积。目前,油田平面上共5口井钻遇,整体埋深大于2800 m,平均埋深3010 m(见图1)。

图1 C油田区域构造位置

2 储层特征

2.1 储层岩石学特征

以岩屑资料、岩心资料、壁心资料为基础,与薄片鉴定等研究成果进行综合分析发现,C油田东三段储层岩性以含砾砂岩和中、粗粒岩屑长石砂岩为主,矿物成分主要为石英、长石、岩屑,如图2所示。东三段碎屑颗粒分选中等,磨圆度为次棱-次圆状。石英的质量分数为18.0%~48.0%,平均37.1%;长石的质量分数为24.0%~45.0%,平均33.8%;岩屑的质量分数为15.0%~59.0%,平均25.1%。

图2 C油田东三段岩石类型

2.2 储层物性特征

以岩心测试资料和测井解释结果为依据,C油田东三段物性特征为低孔、低渗储层,储层物性统计如下:东三段共有岩心样品的孔隙度、渗透率分析资料182块,孔隙度分布范围12.5%~23.1%,平均值为15.1%;渗透率分布范围2.1~624.1 mD,平均值53.1 mD。油层段测井解释孔隙度范围10.5%~18.1%,平均值13.5%;渗透率范围1.0~395.4 mD,平均值37.2 mD。

从东三段储层物性统计结果来看,油田范围内5个区块对应的5口探井A1~A5物性各有不同,其中A1、A5井区物性较好,为13.1~52.1 mD;A2、A4井区物性较差,为1.1~10.1 mD;A3井区物性最差,为6.1 mD。A1井东三段连续钻遇143.0 m油层,根据壁心、岩屑观察,结合薄片鉴定等研究成果,将A1井东三段巨厚油层划分为六期旋回(准层序组)。结合壁心分析资料、测压分析资料、试井分析资料、测井解释结果来看,每期旋回的物性均有所不同,总体上来看,下部旋回要好于上部。三、四、五期旋回的平均渗透率为51.1 mD,一期与二期旋回平均渗透率为19.4 mD。主要是由于分选性和粒间填隙物导致的纵向差异。针对东三段储层物性差异,对其原因进行了分析,认为主要是由于以下三点原因导致的:各井位于不同扇体不同位置,导致了各井在岩性组合上有较大差异;各井距离物源区远近不同,导致分选不同;后期成岩作用不同。

3 储集空间类型

通过铸体薄片鉴定与扫描电镜的分析,发现储层主要发育溶蚀粒间孔和粒间孔,其次发育溶蚀颗粒孔,粒间自生充物矿物均为伊利石、高岭石、次生加大石英和云母等。矿物间接触类型主要为点-线接触,胶结类型为孔隙式,如图3所示。

图3 研究区东三段储层砂岩扫描电镜和铸体薄片照片

岩心X射线衍射分析结果显示,黏土矿物类型以伊利石为主,平均质量分数达31.7%,其次为高岭石、伊/蒙混层、绿泥石。毛管压力曲线呈现出中-粗歪度特征,排驱压力0.031~0.415 MPa,饱和度中值压力0.094~18.627 MPa,中值半径0.038~7.685 μm,如图4所示。

4 储层分类标准

C油田夹层较发育,主要分布在不同期形成的砂坝体间,沉积位置是波浪回流形成的低能洼槽带。物性夹层的测井响应特征回返一般在1/4~3/4之间,自然伽马值相应增加,在分类方案中将物性隔夹层划分在四类储层中。

C-A2井岩心分析资料表明(见图5),物性最好的岩性为中-粗砂岩,含砾砂岩和中-细砂岩物性次之,砂砾岩和极细粒砂岩物性最差。孔隙度数值低于10%、渗透率数值低于5%的层段为非储层,孔隙度数值介于10%~16%的以砂砾岩和含砾细砂为主,数值高于16%和低于20%的以中、细砂为主,孔隙度数值高于20%,渗透率数值高于200 mD岩性主要为中砂岩。

图5 C-A2井岩心物性与岩性关系

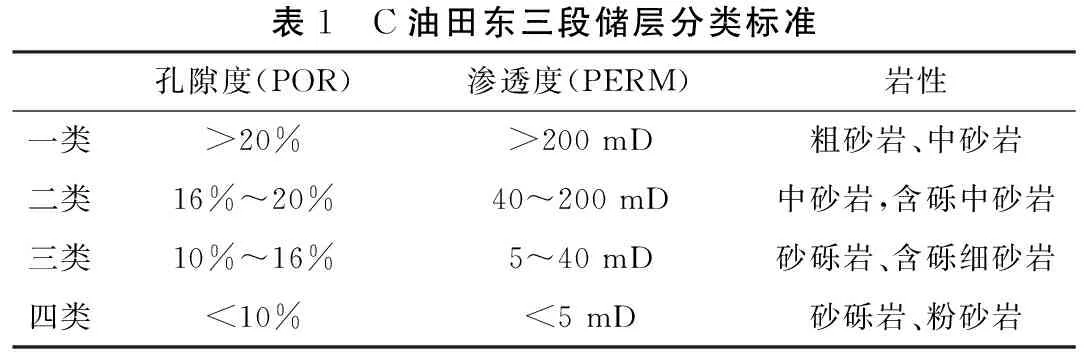

本次研究在综合分析东三段储层各种因素的基础上,选取储层物性、岩性等参数对储层进行分类。

通过作出取心井段孔渗数据的累计概率曲线图(见图6、图7),可以看出本段孔隙度和渗透率可以分为四段,孔隙度以10%、16%和20%为分界点,渗透率以5 mD、40 mD和200 mD为分界点,这和上述物性与岩性关系相对应。

图6 C油田东三段渗透率累积概率曲线 图7 C油田东三段孔隙度累积概率曲线

结合岩性与物性关系图和取心井段孔渗数据的累计概率曲线图,确定出储层的分类标准如表1所示,一类储层主要是粗砂岩和中砂岩,孔隙度大于20%,渗透率大于200 mD;二类储层岩性以中砂岩和含砾中砂岩为主,孔隙度介于16%~20%,渗透率介于40~200 mD;

表1 C油田东三段储层分类标准孔隙度(POR)渗透度(PERM)岩性一类>20%>200 mD粗砂岩、中砂岩二类16%~20%40~200 mD中砂岩,含砾中砂岩三类10%~16%5~40 mD砂砾岩、含砾细砂岩四类<10%<5 mD砂砾岩、粉砂岩

三类储层岩性以中砂岩和含砾中砂岩为主,孔隙度介于10%~16%,渗透率介于5~40 mD;四类储层主要是砂砾岩和粉砂岩,孔隙度小于10%,渗透率小于9mD,包括致密层和物性隔夹层。

5 单井储层综合评价

根据上述储层分类标准,对油田A1井、A2井、A3井、A4井、A5井的储层进行划分,从图6~8中可以看出,A1井区目的层储层以一类、二类居多,泥岩隔夹层比较发育,优质储层主要分布在PSS6准层序组。除A4井外,PSS6层序组以一类储层为主,A4井的PSS6准层序组绝大部分是第三储层,PSS5序组以二、三类储层为主,PSS4准层序组主要是三类储层,PSS3准层序组以三、四类储层为主。

图8 C-A1井储层分类综合评价

A2井储层物性相对A1井较差,如图6~9所示,优质储层仍分布在PSS6和PSS5准层序组,下部储层物性相对较差,主要为三、四类储层。

图9 C-A2井储层分类综合评价

6 结论

(1)C油田东三段储层岩性以含砾砂岩和中、粗粒岩屑长石砂岩为主,矿物成分主要为石英、长石、岩屑,中等分选,次棱-次圆状磨圆度。储层物性为低孔、低渗,纵向非均质性很强。储层孔隙以次生孔隙为主,类型主要为粒间孔和溶蚀颗粒孔。伊利石、高岭石、次生加大石英和云母为粒间充填矿物,颗粒之间为点-线接触,胶结类型为孔隙式,压汞曲线呈现中-粗歪度特征。

(2)研究区内夹层较发育,主要有泥质夹层和物性夹层两种类型。结合岩性与物性关系图和取心井段孔渗数据的累积概率曲线图,确定出储层的分

类标准,一类储层主要是粗砂岩和中砂岩,孔隙度大于20%,渗透率大于200 mD;二类储层岩性以中砂岩和含砾中砂岩为主,孔隙度介于16%~20%,渗透率介于40~200 mD;三类储层岩性以中砂岩和含砾中砂岩为主,孔隙度介于10%~16%,渗透率介于5~40 mD;四类储层主要是砂砾岩和粉砂岩,孔隙度小于10%,渗透率小于9 mD,包括致密层和物性隔夹层。

(3)研究区A1井区目的层储层以一类、二类居多,泥岩隔夹层比较发育,优质储层主要分布在PSS6准层序组。其中除A4井外,PSS6层序组以一类储层为主,A4井的PSS6准层序组绝大部分是第三储层,PSS5序组以二、三类储层为主,PSS4准层序组主要是三类储层,PSS3准层序组以三、四类储层为主,A2井储层物性相对A1井较差,优质储层仍分布在PSS6和PSS5准层序组,下部储层物性相对较差,主要为三、四类储层。