“文津图书奖”科普类图书书目分析及启示

徐冰冰 马强

[摘 要]文章通过对“文津图书奖”科普类图书的出版信息、学科主题分布和读者评价等方面开展定量和定性分析,对比本土原创作品和翻译作品的差异,发现一方面“文津图书奖”科普类图书创作主题丰富,覆盖学科领域较广泛,另一方面也存在翻译作品比例偏高等问题。对此,文章建议科普图书评选应通过研究进一步明确科普图书划分标准;注重读者反馈评价,研究建立科普图书评价体系。对于科普图书创作和出版工作,需扩大创作者和出版机构队伍、提升作品专业性和普及性;挖掘本土原创科普图书的特色,全面提升本土原创科普作品竞争力。

[关键词] 书目分析 图书评价 文津图书奖 科普图书

[中图分类号] G239.2 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19957/j.cnki.kpczpl.2022.02.001

一、研究背景

科普圖书是普及弘扬科学精神、传播科学思想、普及科学知识的重要载体。科技部发布的全国科普统计数据显示,2019年我国出版科普图书达1.35亿册,比2018年有较大增长[1],2020年我国出版科普图书9853.60万册[2]。受疫情影响,虽然出版数量回落,但随着传统媒体与新媒体平台联动,立体化科普传媒矩阵形成,科普图书仍是科普工作的重要阵地。

科普图书评奖发挥着引领公众阅读,提高公众科学素养的重要作用。通过评选,推出优秀的科普图书,可满足公众阅读,也为图书采选和图书馆馆藏建设提供参考[3-5];开展获奖书目分析有助于创作者、出版者和推广者了解我国科普图书创作出版特点,了解读者爱看什么样的科普图书,激励更多优秀科普作品的创作推出;深入开展科普图书评价研究,从科学性、创新性、可读性、趣味性、原创性、编辑出版质量、社会影响等不同层面设计评价指标体系,则有助于提高科普图书评选效率,评选出更多高质量的科普图书[6-8]。

目前我国既有专门的科普图书评奖活动,如中国科普作家协会优秀科普作品奖、吴大猷科学普及著作奖、中华优秀科普图书榜,也有包含科普类图书的综合性图书评奖活动[6]。国家图书馆“文津图书奖”自2004年至今已成功评选17届。该奖致力于服务大众阅读,提高公众的人文素养和科学素养,每年评选一次,限定于上一年度出版且首次出版的图书,按社科类、科普类和少儿类,通过推荐、初评和终评等程序,由读者、专家、图书馆和媒体共同参与推荐,最终评选出各类别获奖图书和推荐图书[9-10]。虽然不是专门的科普图书评奖,但由于其定位是公益性、普及性,并以读者为主体,吸纳读者、学术界、出版界、媒体界和图书馆界共同参与,十几年来,影响力持续扩大,参评作品和联合评审单位越来越多,在读者群体、图书馆界和出版界获得了良好口碑,发挥了图书馆在公共文化体系建设中的示范作用。

当前关于“文津图书奖”的研究主要集中于大众阅读推广及品牌运作发展[11-12],对评选书目的研究较少。存在涉及图书热门主题、优秀作者和出版机构的研究,但不是单独分析该奖项的科普图书[5, 13]。本研究以历届“文津图书奖”获奖和推荐的科普类图书为样本,开展定量与定性分析,从本土原创情况、作者和出版机构、学科主题和读者评价四个方面分析入选科普图书的特点,并着重对比分析本土原创作品和翻译作品的差异,为科普图书评选、创作与出版工作提供参考。

二、“文津图书奖”科普类图书的界定

关于科普图书界定,中国科学技术部的定义强调普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神;考虑到科普图书具有与人文、社会、艺术等学科交叉的特性,中国科普研究所的定义纳入了实用技术类图书、部分社科人文图书以及涉及日常生活的各类知识性图书[14]。“文津图书奖”仅按社科、科普和少儿类划分,其科普类图书包括多学科、多体裁的作品,但排除了目标人群为少年儿童的科普作品。该奖科普类图书不仅有如《费曼讲物理入门》(湖南科学技术出版社2004年版)这样的“硬核”科普作品,也包含如《走近钱学森》(上海交通大学出版社2009年版)、《万兽之灵:野生动物摄影书》(电子工业出版社2014年版)等从多种角度展示科学发展探索脉络、传递科学理念与科学家精神等融合人文精神的作品。

三、“文津图书奖”科普类图书统计分析

依据“文津图书奖”官网发布的历届科普类获奖和推荐图书,筛选出科普类图书276种,其中获奖图书64种,推荐图书212种。同年入选的丛书或系列作品视为一种。文中统计的科普类图书数量和总数均指种数,图书编目数据来自国家图书馆联机公共目录,读者评分数据来自豆瓣读书。

(一)本土原创与翻译作品比例

“文津图书奖”为鼓励原创,设定了翻译作品的入选比例[15]。第七届之前要求翻译作品不超过三分之一,之后改为不超过一半,但评选结果中翻译作品与本土原创作品基本持平或超过本土原创作品的情况很常见[10]。总体看,科普图书总数的占比一般低于30%。在276种入选科普图书中,有114种是本土原创,162种为翻译作品,译著比例为58.7%。在各届评选中,除第八届、第十二届和第十六届,译著比例都高于50%(见表1),而且在最近几届也无明显下降,一方面是由于翻译图书是经选择后引进的,内容丰富,经典图书众多,而且近年参评的科普译著翻译水平越来越高,另一方面也反映出本土原创科普作品质量亟须提高的事实。

162种翻译作品共涉及14个原著国家(见图1)。依图书数量排序,原著为美国的有82种,原著为英国的有49种,远高于其他国家,这与原著国的科技实力以及语言通用性密不可分。其他原著国家分别为德国、法国、瑞士、荷兰、日本、意大利、加拿大、奥地利、巴拿马、巴西、匈牙利和以色列。

(二)作者和出版机构分析

1.作者与译者

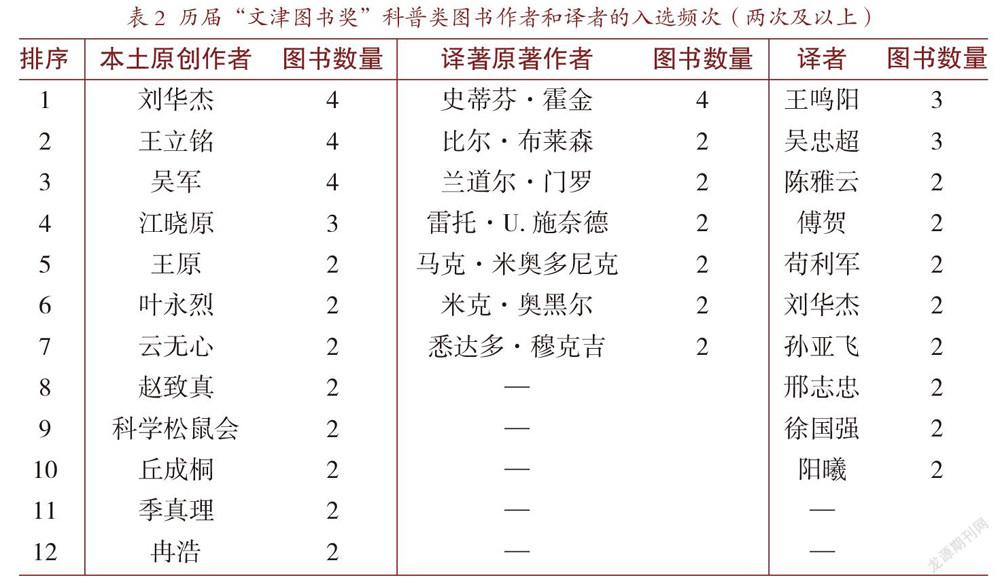

大部分作者或译者仅有一种作品入选。有两种以上作品入选的作者共19位,其中12位是国内作者,7位是国外作者。按作者统计,刘华杰、王立铭、吴军和史蒂芬·霍金(Stephen William Hawking)均有4种图书入选(见表2)。刘华杰除4种原创作品外还有两种翻译作品,入选第一、六、七、八、十届,入选次数最多。王立铭入选第十二、十三、十四和十六届,吴军入选第八、十、十二和十六届。霍金是家喻户晓的物理学家,其作品已成科普经典,在第一、六、七、十五届均有作品入选。以上4位可以说是长期从事专业研究,持续创作出优秀科普作品的科普作家代表。

162种译著的译者共有222位,其中王鸣阳、吴忠超各有3种翻译作品入选(见表2),吴忠超翻译的作品全部是霍金的。孙亚飞有两种译著分别获得第十二和第十五届推荐图书,最新原创作品《元素与人类文明》(商务印书馆2021年版)在第十七届评选中获奖。

2.出版机构

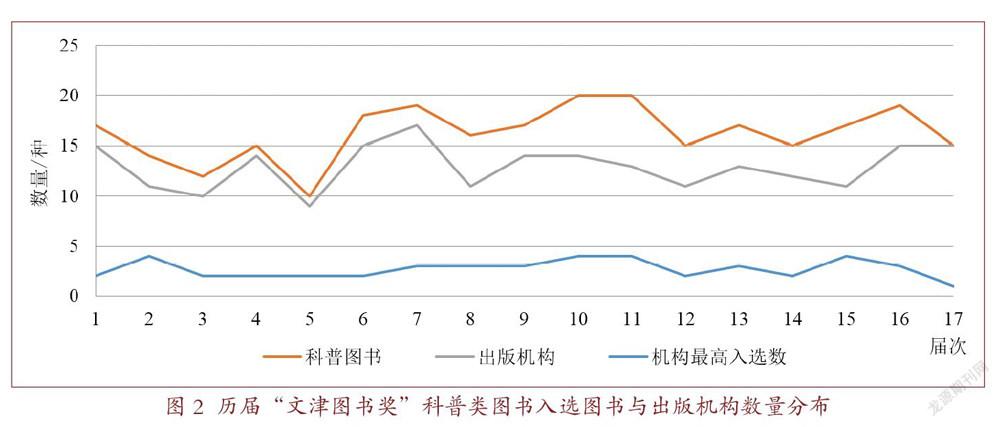

科普类图书平均每届获奖和推荐的总数在17种左右,每届入选的图书数量与出版机构数量相差不大,特定出版社单届入选数量最多是4种(见图2)。纵向对比显示,各出版机构入选图书数量相差很大,91家出版机构中有47家都仅有一种图书入选。

入选图书数量排名前十位的出版机构至少有8种图书入选,共11家(见表3)。中信出版集团股份有限公司共入选25种,其中翻译作品17种、本土原创作品8种,共有11届入选,入选总数和次数都最多。生活·读书·新知三联书店也有11届入选。上海科技教育出版社的获奖数量最多,共有9届入选。

可以看出,出版机构的分布总体比较分散,在评审中组委会尽量避免入选图书特别集中于某几家出版机构,但在入选次数和入选数量较多的出版机构中,还是表现出了一定的集中。说明这些出版机构推荐的作品确实优秀,在当届的评选中脱颖而出。也说明各出版社的实力不均等,出版科普图书的质量参差不齐。

(三)学科和主题分析

按中图分类号对应的大类划分学科类别,本文对部分涉及心理学、自然科学史、科学家传记、文学作品的科学内容解读、自然摄影等图书,依据内容修订了原分类,分入自然科学学科。一种图书有两类分類号的,取自然科学相关分类。

1.学科类别

针对2015和2016年中国科普图书出版销售的分析发现医药、卫生,工业技术,生物科学,农业科学及文化、科学、教育、体育等学科是科学普及的主要阵地[16-17]。“文津图书奖”参评图书数量众多,涉及学科类别广泛,受出版基数的影响,入选科普图书的学科分布也不均衡。其科普类图书分别属于17个一级学科,主要有生物科学,医药、卫生,工业技术等,但自然科学总论类的图书也占有很大比例(见表4)。

有两种以上作品的学科中,文化、科学、教育、体育类,环境科学、安全科学类,农业科学类,经济类和哲学、宗教类的图书翻译作品比例都超过了70%。除环境科学、安全科学类外,其余学科翻译作品和本土原创作品数量基本持平。环境科学、安全科学类比较特殊,有10种图书,涉及环境科学基础理论,环境污染与防治,环境与气象、生物、社会等多个方面,与人们生活息息相关,但全部是翻译作品,原著国分别为美国、英国和瑞士。这或许与发达国家较早关注环境污染和生态危机问题,在该学科领域积累了广泛而深入的研究,并且当届该领域参评的翻译图书质量很高有一定关系。

2.创作主题

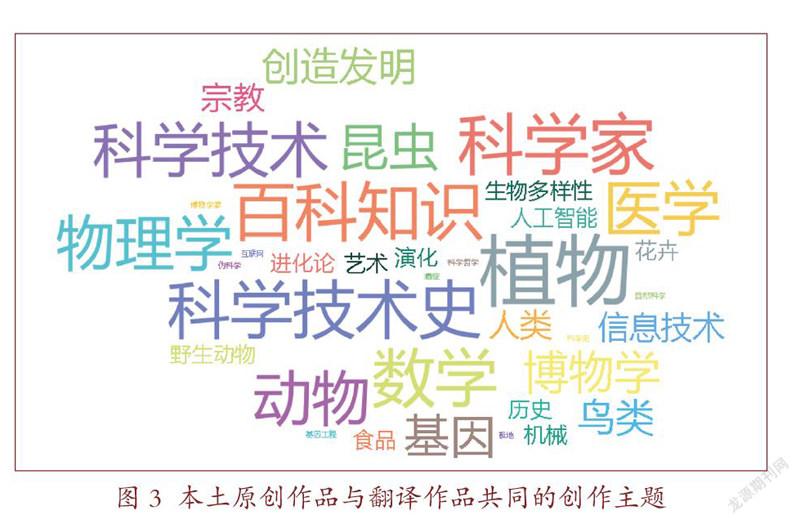

“文津图书奖”科普图书的创作主题广泛。对主题词进行分析显示,本土原创作品和翻译作品共同的创作主题以生命科学相关领域的最多,包括动物、植物、基因技术、生物多样性和进化等多个主题;另外还有科学技术发展史、数学、医学、物理学、科学家传记等(见图3)。

本土原创作品与翻译作品的创作方向也各有特点。有不少本土原创作品注重介绍我国古代科学技术,并融合了历史、社会和传统文化。比如介绍中国古代星官体系的《星空帝国:中国古代星宿揭秘》(人民邮电出版社2016年版)将天文知识融合了历史典故、诗词歌赋、书画碑拓等中国文化元素;《遇见最美的本草:一位临床医生的中药札记》(中国中医药出版社2016年版)以中药为主线,介绍药理医理、博物知识、传说故事、处世体验和人生哲理;《草木缘情:中国古典文学中的植物世界》(商务印书馆2015年版)和《〈诗经〉的科学解读》(上海人民出版社2007年版)则充分挖掘文学经典,对经典文学作品中的植物、动物和自然现象进行科学的解读。

翻译作品的创作主题则更突出近现代科学发展前沿,如《果壳中的宇宙》(湖南科学技术出版社2002年版)、《脑机穿越:脑机接口改变人类未来人工智能》(浙江人民出版社2015年版)、《大流感:最致命瘟疫的史诗》(上海科技教育出版社2008年版)、《破天机:基因编辑的惊人力量》(湖南科学技术出版社2020年版),涉及宇宙学、人工智能、流行性传染病、基因工程等。有的作品探讨科技发展对社会、环境产生的影响,如《网民的狂欢:关于互联网弊端的反思》(南海出版公司2010年版)和《难以忽视的真相》(湖南科学技术出版社2007年版);有的涉及科学伦理等问题,如《怎样当一名科学家:科学研究中的负责行为》(北京理工大学出版社2004年版)和《科学家的不端行为:捏造·篡改·剽窃》(清华大学出版社2005年版)。

(四)读者评价分析

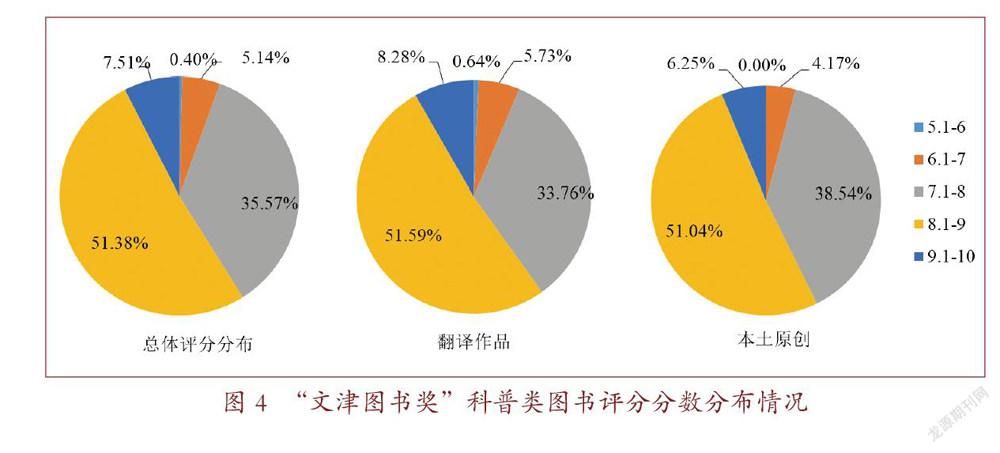

图书是给人读的,“文津图书奖”强调公众视角,力推大众精品,其评选也偏向于更有公众阅读意义的作品,非常重视图书的可读性和普及性[15]。通过图书评分可以看出读者爱看什么书,认可什么书。统计“文津图书奖”科普类图书的豆瓣读书评分数据(2022年5月11日统计),共得到253种图书(23种因评价人数不足而没有分数)的评分和评分人数,其中原创作品96种,翻译作品157种,图书得分在5.6—9.6之间。图4显示,大部分图书的得分都在7—9分,占86.95%。获得9分以上高分的图书比例较低,占7.51%。翻译作品与本土原创作品获得7分以上的比例分别为93.63%和95.83%。得9分以上的翻译作品有13种,占翻译作品总数的8.28%,得9分以上的本土原创作品有6种,约占本土原创作品的6.25%。在7分以下分数段的14种图书,翻译作品有10种,本土原创作品有4种,各自的占比为6.37%和4.17%。说明“文津图书奖”科普类图书总体受到读者认可,本土原创与翻译作品之间没有明显差异。

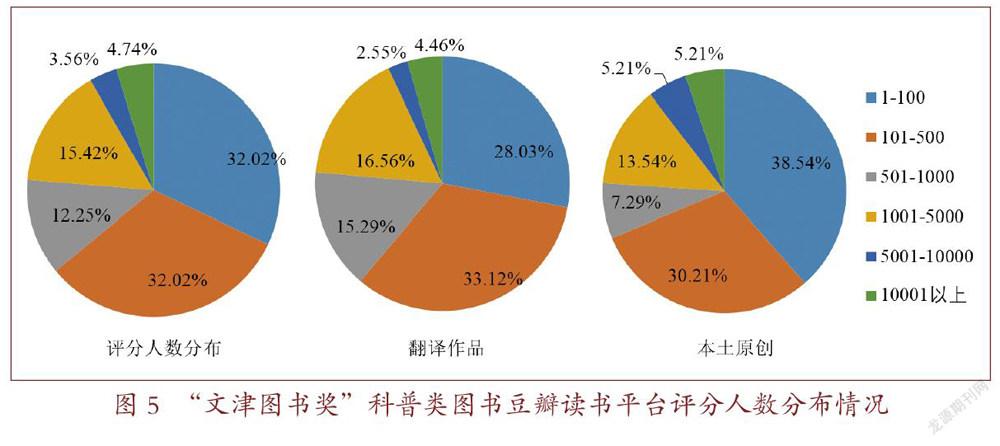

評分人数多少反映了图书的热度和影响力。本文分析豆瓣读书平台获得的相关数据有一定局限,但从该统计数据依然显示出一定的差异:有的图书获得上万人的评价,有些图书仅有十几个人打分,还有的图书无人评价。图5显示,“文津图书奖”大部分科普图书的评分人数在500以内,占64.04%,其中一半图书不足100人评分。仅有不到10%的图书评分人数超过5000人。与本土原创作品相比,翻译作品评分人数在100人以下的比例较低,在501—1000人的比例较高,其余评分人数段的差异不大。

评分体现了读者主观感受,热度高的书不一定都得高分,得分高的书也不一定受到足够关注。随着评分人数持续增加,得分也在动态变化。获得10000人以上评分的图书有12种,包括5种本土原创和7种译著。其中2种得7.1—8分,7种得到8.1—9分,3种得9.1—10分。热度最高的图书是第十届获奖作品《人类简史:从动物到上帝》(中信出版社2014年版),当前评分人数超过17万,得分9.1分。这部融合了多学科领域讲述人类发展史的作品在图书销售网站的评论数量也相当高,目前依然在热销榜名列前茅。

在得分9.1—10分的图书中,不足100人评分的有11种,101—500人评分的有3种,501—1000人评分的有2种,10000人以上评分的有3种。得分最高的是第十七届推荐图书《欢乐数学:一本充满“烂插画”的快乐数学启蒙书》(天津科学技术出版社2021年版),为9.6分。但由于是2021年的新书,目前评分人数还不足100人。

四、对科普类图书评选及创作出版工作的启示

“文津图书奖”科普类图书质量较高,创作主题丰富,覆盖学科广泛,总体上受到读者的认可和好评,评选过程把控了出版机构和作者重复入选的作品数量,扩大参评出版社和作者的范围。但其翻译作品比例偏高,学科领域分布不够均衡,个别学科领域缺乏高质量的本土原创作品。虽然评奖展示的只是一小部分,但也能映射当前国内已出版的科普图书的特点,启示我们在科普图书评选和创作出版工作中需要关注的一些问题。

对于科普图书评选,首先应研究和明确科普图书划分标准。随着越来越多的科普作品涉及社会、人文、艺术等领域融合,在涉及跨界图书的科普图书评选中,可以明确划分标准,统计争议图书的主题、创作形式、内容特点、创作目的等形成判别标准,提高评选工作效率,也能为书目研究和图书评价提供实际的参考。其次,注重读者反馈评价,研究建立科普图书评价体系。获得反馈和建议对完善评奖非常重要。以“文津图书奖”为例,如在官方平台增加读者阅读评价功能,既能获得准确度高的评价数据,又提供了图书馆与读者间沟通的途径,还能为科普图书出版、阅读推广和馆藏选书提供有价值的参考。再其次,完善当前科普图书评价方法,形成多层级指标,为科普图书全面画像,还可以应用于科普图书的评选评奖、项目资助验收、出版和市场分析等不同场景。

对于科普图书创作和出版,一方面需要扩大创作者和出版机构的队伍、提升作品专业性和普及性,激发作者和出版机构的热情,培养更多科研人员、科普作家并鼓励科研机构参与科普创作,挖掘创作主题,提升科普创作深度,针对不同年龄和知识水平的读者,推出多学科领域的科普精品。另一方面应挖掘本土原创科普图书的特点,全面提升原创作品竞争力。既要了解本土原创科普图书与译著的差异,扩展本土原创科普作品学科知识体系,扩大创作范围,更要挖掘自己的特色,确立作品定位,收获读者群体。

参考文献

[1] 2019年全国各类科普活动共计11.49亿人次参加[EB/OL].(2020-12-24)[2022-05-22]. http://www.xinhuanet.com/tech/2020-12/24/c_1126903530.htm.

[2]科技部发布2020年度全国科普统计数据[EB/OL].(2021-11-24)[2021-12-16]. https://www.sohu.com/a/503250284_120046935.

[3]赵春辉. 基于出版视角的国内好书榜书目分析及启示[J]. 图书馆理论与实践,2017(4):39-43.

[4]赵发珍,刘青华. 图书馆科普阅读书目推荐:现状、模式与策略[J]. 图书馆学研究,2020(2):93-101.

[5]姚音. 基于图书奖评选的公共图书馆采访创新研究[J]. 新世纪图书馆,2016(9):36-40.

[6]李叶,马俊锋,高宏斌. 我国科普图书评奖活动存在的问题及其对策[J]. 出版发行研究,2019,(2):27-31.

[7]陈珂珂,王新. 科普图书评价指标体系研究及应用[J]. 科普研究,2015,10(5):38-43.

[8]王新,王海芸,陶晓丽. 科普图书类项目评价指标体系及应用研究[J]. 科技传播,2015,7(13):96-98+178.

[9]文津图书奖章程[EB/OL]. [2021-12-16]. http://wenjin.nlc.cn/static/file/wj/wjzc.pdf.

[10]金龙. 一本书的图书馆之旅 [M]. 北京:商务印书馆,2019.

[11]刘颖. 图书馆阅读推广品牌化运作研究——以国家图书馆“文津图书奖”为例[J]. 兰台内外,2020(11):53-54.

[12]孙婠,孟化. 从“国家图书馆文津图书奖”看图书馆推动大众阅读新方式[J]. 图书馆理论与实践,2014(4):47-49.

[13]裴要坤. 面向公共图书馆科普阅读推广的推荐书目调研分析[D].河北大学,2019.

[14]马俊锋,高宏斌. 数字时代科普图书的界定分类及统计研究概况[J]. 科普研究,2017,12(5):43-49+57+108-109.

[15]莊建,杨虚杰. 摈弃小众读物强调公众视觉[J]. 国家图书馆学刊,2006(2):88-89.

[16]高宏斌,马俊锋. 中国科普图书出版与销售情况管窥——以2015年出版科普图书为例[J]. 科普研究,2018,13(6):66-75+111-112.

[17]高宏斌,马俊锋,曹金.科普图书出版与销售统计报告2018 [M]. 北京:科学出版社,2019.

(编辑 / 齐 钰)

A Bibliographic Analysis and Evaluation of Award-Winning Popular Science Books in “Wenjin Book Award”

Xu Bingbing1 Ma Qiang2

(National Library of China, Beijing 100081)1

(Bureau of Science Communication,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100864)2

Abstract:The article focuses on award-winning popular science books in the “Wenjin Book Award”,comparing the differences between Chinese original works and translated works through quantitative and qualitative analysis of the publication information,subject distribution and readers’ evaluation. On one hand,it is found that award-wining popular science books are rich in themes and cover a wide range of subject areas. On the other hand,there is also a high proportion of translated works in the “Wenjin Book Award”. In this regard,the article suggests that the selection of popular science books should be studied to clarify the criteria for the classification of popular science books. What’s more,evaluating readers’ feedbacks and establishing an evaluation system for popular science books are crucial. For the creation and publication of popular science books,there is a need to expand the pool of creators and publishers,enhance the professionalism and popularity of the works,explore the characteristics of Chinese original science books,and improve the competitiveness of Chinese original science works in general.

Keywords: bibliographic analysis;book evaluation;Wenjin Book Award;popular science books

CLC Numbers:G239.2 Document Code:A DOI:10.19957/j.cnki.kpczpl.2022.02.001